La medicina o investigación traslacional es una nueva rama de la medicina, que promueve el desarrollo científico a partir de la estrecha relación entre la investigación básica, preclínica y clínica, lo cual ha generado importantes avances en la atención de problemas emergentes. Se considera la inclusión de esta nueva área, en los currículos de medicina, en búsqueda de fortalecer los procesos de integración de conocimientos y permitir, desde el pregrado, la adquisición de habilidades y competencias en investigación, lo cual responde ante una creciente demanda de líderes de ensayos clínicos y otras iniciativas científicas enfocadas en salud.

Considerando la estructura curricular de los programas de medicina existentes, se propone una inclusión transversal, generada a partir de nuevas prácticas pedagógicas estructuradas por el docente; este último es el principal actor del cambio, quien deberá trabajar en iniciativas articuladoras y de reflexión, que fomenten en el estudiante un espíritu de análisis y construcción de proyectos y propuestas de investigación, a partir del reconocimiento de las necesidades en salud.

Translational medicine or research is a new branch of medicine that encourages scientific progress through the close link between basic, preclinical, and clinical research. This has led to important advances in addressing emerging health issues. This new area in medical curricula is being considered to strengthen the integration of knowledge and allow undergraduates to gain skills and expertise in research, which responds to the growing demand for leaders in clinical trials and other health-focused scientific initiatives.

Considering the structure of current medical programs, a cross-cutting inclusion is proposed, shaped by new teaching practices led by educators. These educators are key agents of change, working on connecting and reflective initiatives that inspire students to think critically and develop research projects and bridge gaps in various fields by addressing recognized health needs.

La medicina traslacional es una nueva rama de la medicina, emergente y en crecimiento, que requiere del trabajo articulado de múltiples actores y profesiones, dado que promueve la articulación de ideas e iniciativas científicas desde la investigación básica, preclínica y clínica, con el fin de crear soluciones a enfermedades emergentes, letales y de difícil manejo. Los resultados de la medicina traslacional han favorecido la creación de nuevos enfoques diagnósticos y terapéuticos, que impactan en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes1, lo cual repercute en el desarrollo económico y social de un país.

A la fecha, esta articulación entre las ciencias básicas y clínicas ha contribuido a la generación de herramientas de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades víricas emergentes, así como la comprensión de su inmunopatogenia, como fue el caso de la urgencia sanitaria ocasionada por el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus-2 (SARS-CoV-2), en la cual se crearon kits diagnósticos, marcadores clínicos y herramientas de predicción basadas en inteligencia artificial2. Por otro lado, la investigación traslacional ha generado nuevas herramientas para comprender y tratar el cáncer, lo cual ha favorecido el desarrollo y crecimiento de la oncología de precisión. Específicamente, la tecnología CRISPR-Cas9, ha transformado la investigación en cáncer, dado que tiene una potencial aplicación en los principales puntos de interés de la biología del cáncer, como lo son los oncogenes, los genes supresores de tumor y los puntos de control inmunitario, lo cual favorecería la creación de terapias dirigidas y eficientes3.

Desde la primera publicación del Journal of Traslational Medicine, se manifestó la necesidad de reconocer este nuevo enfoque como relevante y fundamental en el proceso de formación de los futuros médicos, facilitando la inclusión de actividades en los programas existentes, lo cual favorece la comprensión de los nuevos métodos de experimentación científica, basados en la bidireccionalidad, orientada a comunicar la mesa del laboratorio con la cama del paciente4. Para lograr tan ambicioso objetivo en la formación de los futuros galenos, los nuevos modelos educativos deberán profundizar y enfatizar en la adecuada comprensión de las ciencias básicas (la biología molecular, la genética, la metabolómica, la genómica, la proteómica, entre otras), la experimentación preclínica, la aplicación del método científico, los dilemas éticos y el análisis crítico de la literatura5.

Se ha propuesto instaurar una cátedra de medicina traslacional en los currículos tradicionales de los programas de medicina del mundo; dicho cambio se justifica en la necesidad de crear un espacio exclusivo de fundamentación para esta disciplina, que facilite la formación de los futuros actores del cambio, ante el advenimiento de la medicina molecular, la medicina de precisión y los tratamientos personalizados6. Importantes escuelas e instituciones de educación superior reiteran la necesidad de incluir la medicina traslacional en los procesos de formación, dado que generará como resultado una fuerza laboral preparada para reconocer el potencial de los ensayos clínicos y otros estudios científicos, que abarcan una plétora de nuevos medicamentos y dispositivos; asimismo, promoverá el desarrollo de la innovación en salud y la creación de nuevos modelos de prevención de enfermedades, lo cual concuerda con la responsabilidad social de la profesión7.

Según el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior8, Colombia tiene 64 programas activos de pregrado en medicina, los cuales se han caracterizado por ofertar un currículo tradicional, proveniente de un enfoque clínico francés, que incentiva el aprendizaje memorístico y fragmentado en disciplinas, especialidades o áreas, facilitando los procesos administrativos y evaluativos, pero dificultando la posterior correlación, necesaria para la solución de problemas impredecibles9,10. Estos mismos programas se han caracterizado por promover la enseñanza centrada en el docente, olvidando lo postulado por Stone Wiske, quien plantea que la «educación médica necesita incluir una serie de estrategias de enseñanza- aprendizaje para fomentar el desarrollo y la integración de conocimiento, las habilidades, las competencias y la sabiduría», Gustavo A. Quintero11. Este documento tiene como objetivo reflexionar sobre la necesidad de incorporar la medicina traslacional como componente transversal del currículo de los programas de medicina, a partir de nuevos discursos y prácticas pedagógicas, fortaleciendo la formación de médicos con capacidades para realizar investigación biomédica o clínica en su ejercicio profesional.

Cuando se reflexiona sobre la inclusión de la medicina traslacional en los programas de pregrado del país, se deben considerar y evaluar los efectos positivos, las oportunidades y las posibles dificultades que se generarían ante esta propuesta. Indiscutiblemente, durante la urgencia sanitaria por el SARS-CoV-2, se realizaron múltiples reflexiones sobre el rumbo y los nuevos retos de la educación médica, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer los programas existentes en áreas como la investigación, la salud pública y la atención primaria en salud, hoy conocida como cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. Fue precisamente este periodo de crisis en el que se evaluaron escenarios previamente poco explorados en nuestro país, incluyéndose en el debate el rol de la medicina e investigación traslacional.

La inclusión de esta ciencia emergente en los currículos debe avivar el análisis de los múltiples aspectos que envuelven al currículo en sí mismo, alejándonos de la definición conflictiva de «contenidos educativos»; orientando este análisis a la percepción del currículo como vivencia o experiencia que facilita los acercamientos al conocimiento. Es indiscutible que el currículo tiene como responsabilidad responder ante las demandas sociales y culturales de la práctica educativa, facilitando la cohesión de los aspectos pedagógicos, administrativos, comportamentales y económicos, lo cual promueve el desarrollo y el progreso de la educación superior12.

Autores como Bernstein, citados en la obra de Sacristán, sostienen que «el currículo define lo que se considera el conocimiento válido, las formas pedagógicas, lo que se pondera como la transmisión válida del mismo»12. Esto permite reafirmar que la inclusión de la medicina traslacional facilita la configuración de los programas educativos, generando un cambio tangible y evidente; adicionalmente, se considera como eje transformador la práctica docente, a partir de las estrategias pedagógicas que incentivan su formación y adaptación. Es indiscutible que esa formación profesoral requiere de un trabajo y compromiso articulado con la política educativa y la gestión administrativa, dado que se debe garantizar un proceso eficiente, basado en las características socioculturales y la calidad educativa exigida.

Por lo tanto, desde la organización curricular, se debe contemplar los procesos relacionados con la gestión y responsabilidad del docente, poco mencionada explícitamente en los currículos oficiales, pero fundamental para garantizar la adecuada adherencia en la implementación de la medicina traslacional. Esto se da en el contexto en el que los intereses, fortalezas y habilidades del profesor determinan sustancialmente si se cumplen los nuevos objetivos y propósitos del currículo; Posner J. George13 plantea explícitamente, cómo estas responsabilidades del docente facilitan que el estudiante adquiera un efecto positivo sobre la propuesta educativa, la institución y el proceso, alcanzando así las metas trazadas.

Para los programas de medicina, estas responsabilidades del maestro representan un gran reto, considerando las características mismas de los docentes disponibles, dentro de las que se destaca la escasa formación pedagógica y didáctica. Considerando este postulado, se evidencia una barrera en esta propuesta de transformación curricular, dado que debe ser el docente, por medio de su práctica pedagógica, el encargado de facilitar la integración de la medicina traslacional en el proceso de formación del médico colombiano13. Esta práctica pedagógica, está relacionada con «la intencionalidad de la formación del individuo para generar procesos de educabilidad, con proyección a los aprendizajes continuos y permanentes, teniendo como contexto»14; proceso que posiciona al maestro como actor social que apoya la construcción del proyecto de vida de los estudiantes.

Considerando la responsabilidad de los docentes en esta propuesta, se requiere de espacios de formación permanente, en donde se fomente las competencias básicas para la investigación traslacional y clínica, estructurados como escenarios prácticos, en donde se incentive a la generación de estudios de investigación que respondan a problemas identificados en la práctica clínica. En ese escenario, el diseñar e implementar propuestas de investigación, debe incentivar el trabajo articulado con los docentes clínicos, investigadores en ciencias básicas, estudiantes de maestría o doctorado, fortaleciendo los conocimientos en la investigación, así como las habilidades transversales para liderar equipos multidisciplinarios. Adicionalmente, en la implementación de la investigación traslacional en el currículo, se requiere incentivar la movilidad docente, con el fin de generar espacios de capacitación completa e intensiva, lo cual promueve el reconocimiento de nuevas oportunidades de formación e investigación en un área que se encuentra en continuo crecimiento y evolución15.

Sacristán12 refuerza la idea del docente como protagonista de los cambios curriculares, incentivado por la renovación pedagógica y la implementación de una política innovadora; él sostiene que esta perspectiva «estimula una nueva consciencia sobre la profesionalidad de los docentes – indagadores reflexivos en su práctica- y sobre los métodos de perfeccionamiento del profesorado». Esta posición se aleja del concepto del currículo como instrumento impositivo sobre la práctica docente, puesto que debe motivar su participación y análisis, fortaleciendo la comunicación del currículo con la actividad en el aula, llevando así una reestructuración, a partir de las condiciones con las que funciona u opera13.

Por otro lado, la fragmentación de la medicina como ciencia ha generado que los maestros tengan una formación enfocada en una especialidad o área, dificultando el análisis integrador que propone la medicina traslacional. Esta propuesta plantea una reforma curricular que integre, de manera transversal, la investigación traslacional, aprovechando cada uno de los componentes y unidades ya estructuradas en los programas, dentro de los que se destacan cátedras y seminarios que abordan los ejes temáticos de la medicina traslacional. Con lo expuesto por Posner y Arango13, los actuales currículos de medicina organizan su contenido a partir de una estructura piramidal o jerárquica; como ejemplo, la cátedra de cirugía general, exige la adquisición previa de habilidades y conceptos de anatomía e instrumentación quirúrgica, los cuales se aprenden de manera aislada. El cambio sugerido en este artículo se fundamenta en una estructura diferente, contemplada desde la participación en diferentes etapas del programa, facilitando la adquisición de conceptos y competencias de la medicina traslacional a partir del análisis de situaciones problemáticas, conduciendo a múltiples posibilidades de soluciones y aprendizajes.

Posner teoriza sobre este tipo de estructuras, conocidas como divergentes, basadas en que la «suposición de cualquier actividad conduce a un grupo diverso de resultados. Las experiencias educativas son ricas al grado que tienen el potencial para conducir a varias direcciones diferentes»13. Aterrizar la medicina traslacional, como una cátedra aislada, no fortalece los procesos de enseñanza, en cursos y áreas complejas como la biología, la bioquímica, la genética, la investigación, la epidemiología, entre otras; esta propuesta debe apoyar el desarrollo del currículo y los procesos evaluativos.

Desde otra perspectiva, la medicina traslacional incentiva al currículo integrado, el cual ha sido ampliamente definido como «la integración de temas discretos dentro de un curso de estudio, como la implementación de la educación en ética y habilidades clínicas en los cursos de primer año o educación en cuidados paliativos a lo largo de todos los años»14. Este modelo de integración, inicialmente desarrollado e implementado en la Universidad McMaster, se estructuró con el objetivo de romper las barreras entre las ciencias básicas y clínicas, lo cual mejora la conexión entre disciplinas, la retención de conocimiento y el desarrollo de las habilidades clínicas de los médicos. A su vez, este currículo integrado, tiene el reto de generar una transición que le permita al estudiante dominar tanto las habilidades conceptuales como las prácticas14.

La integración debería, entonces, propender por la unión a lo largo del tiempo y entre disciplinas, lo cual es conocido como «integración en espiral»; concepto inicialmente introducido por Bruner, quien plantea que el alumno puede mejorar sus capacidades si progresa a versiones más complejas del material inicialmente enseñado. Sin embargo, los estudiantes no poseen la estructura para organizar los conocimientos de manera sofisticada, por lo que se requiere de la instrucción constante para gestionar la nueva información y aprender; esto incentiva al estudiante a reconocer múltiples posibilidades para organizar el conocimiento, las cuales puede utilizar de acuerdo con sus necesidades particulares, entre las que se destaca, el reflexionar sobre la acción, lo cual es crucial para determinar el adecuado uso de los saberes aprendidos16.

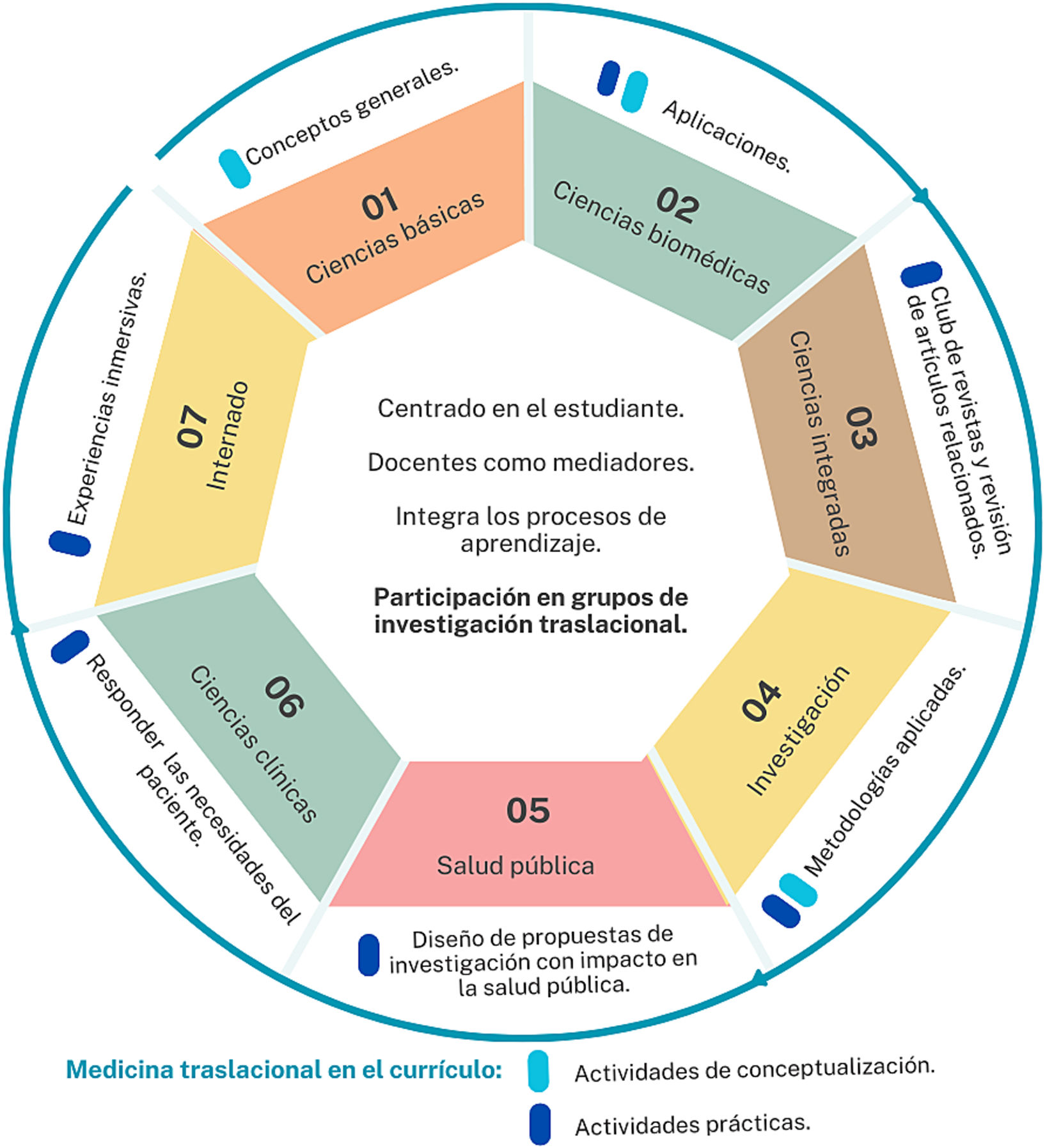

En la figura 1, se logra ejemplificar el modelo de integración entre las ciencias básicas y los escenarios clínicos o prácticos, con el objetivo de desarrollar competencias y habilidades para la creación de proyectos en medicina traslacional. Desde la conceptualización de la medicina traslacional, se deberá propender por las conexiones explícitas con la futura práctica profesional y científica del médico, con el fin de facilitar la retención a largo plazo, la comprensión profunda y la adquisición de habilidades y actitudes claves para el médico que elija la investigación como enfoque profesional. De acuerdo con las recomendaciones de The International Association For Health Professions Education (AMEE), la integración de disciplinas y saberes, favorecida por la medicina traslacional, debe propender por la armonización e incorporación de contenidos en los diferentes cursos, la enseñanza conjunta, la creación de sesiones complementarias y la toma de decisiones prácticas desde la multidisciplinariedad. Si se considera a la medicina traslacional como la responsable de integrar los contenidos y sesiones de enseñanza, se deberá considerar su adecuada coordinación, por medio de sesiones en colaboración entre profesores de ciencias básicas y médicos, lo cual ha demostrado beneficios para los estudiantes y para la investigación17.

Por otro lado, según Sacristán, «el tipo de saber que logran los individuos en las instituciones … tiene consecuencias a nivel de su desarrollo personal, en sus relaciones sociales, y más concretamente, en el status que ese individuo pueda lograr dentro de la estructura laboral de su contexto»12. Lo cual aterriza el fin único de esta propuesta, puesto que el currículo y la práctica docente deben responder a la necesidad innegable del desarrollo científico y la evaluación de la práctica médica, la cual estará centrada en la generación de nuevas soluciones a partir del trabajo colaborativo de diversas disciplinas y metodologías de investigación; por lo tanto, se requiere que el currículo atienda el apuro de una nueva fuerza laboral, que se caracterice por reconocer, adaptar, analizar y participar del advenimiento de nuevos y revolucionarios métodos diagnósticos y terapéuticos.

Insumos que facilitan la inclusión de la medicina traslacional en el currículoLa necesidad de trabajar en la implementación de la medicina traslacional en los currículos se basa en la creciente necesidad de aumentar la producción científica, que atienda de manera eficiente los nuevos retos globales en salud. En la actualidad, nuevos brotes de enfermedades infecciosas han generado una demanda en la investigación básica, preclínica y clínica, con el propósito de aumentar la sobrevida de la población, garantizando la calidad de vida y permitiendo el desarrollo económico y social del país. Desde esta perspectiva, los ensayos clínicos y otro tipo de diseños de la investigación epidemiológica son altamente demandantes, dado que exigen unas condiciones técnicas para su ejecución, la evaluación exhaustiva de las condiciones éticas y un seguimiento periódico a los sujetos participantes por parte de los profesionales entrenados. Serán los médicos y los diferentes trabajadores de salud quienes deberán direccionar las nuevas iniciativas y proyectos de investigación biomédica y clínica, reconociendo que son los profesionales idóneos y competentes para atender todas las posibles complicaciones y situaciones adversas que se pueden presentar.

Sin embargo, la formación y participación en medicina e investigación traslacional desde el pregrado es limitado, reconociendo que, hasta la fecha, solo existen 10 grupos de investigación enfocados en esta nueva rama de la medicina, de acuerdo con los resultados emitidos por la convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación18. De estos grupos, 7 pertenecen a instituciones de educación superior (IES) y 3 hacen parte de hospitales o clínicas universitarias; en cuanto a la participación estudiantil, se calcula que no supera el 9,68%, según lo evaluado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (Minciencias) y registrado en la plataforma Scienti- GrupoLAC. Los grupos de investigación en medicina traslacional se encuentran en 3 de los 32 departamentos del país, entre los que se destaca Cundinamarca (Bogotá D.C.) con 7 grupos, seguido de Atlántico (Barranquilla) con 2 grupos y Santander (Bucaramanga) con un grupo. Esta información nos permite reconocer la distribución nacional de los docentes que actualmente pueden generar nuevos discursos y prácticas pedagógicas dirigidas a la inclusión de la medicina traslacional en el currículo, dado que los investigadores líderes de estos grupos de investigación tienen la formación profesional y la responsabilidad como docentes en sus IES. Adicionalmente, los educandos de medicina de estos departamentos son privilegiados, pues, si bien un grupo de investigación no garantiza un proceso continuo dentro del plan de estudios, resulta oportuno para aquellos que desean, de manera voluntaria, iniciar actividades que fortalezcan su perfil profesional con un enfoque en la investigación biomédica y clínica.

Si bien resulta apremiante trabajar en la priorización de la investigación en los programas de medicina existentes, a partir de una reforma curricular y el apoyo gubernamental, también resulta significativo fortalecer la profesionalización de estos perfiles, generando espacios y programas que le permitan al estudiante considerar a la medicina traslacional como enfoque de formación. A la fecha, no existen programas de maestría o doctorado en medicina traslacional en el país, pero sí contamos con posgrados que pueden acercar al estudiante al objetivo de esta disciplina. Dentro de las opciones disponibles, se encuentran los 15 programas en ciencias biomédicas, los cuales tienen diversos enfoques y fortalezas académicas, pero, en general, promueven la formación de científicos hábiles para realizar investigación en el laboratorio y la clínica8.

Estos programas de posgrados son una base para la formalización de la medicina traslacional en el currículo de pregrado, dado que cuentan con un plan educativo sólido, experiencia en la ejecución de proyectos de investigación y un grupo de maestros con competencias y trayectoria en docencia e investigación. Por lo tanto, esta propuesta de reforma curricular propone trabajar de manera articulada con estos programas de posgrado, de tal manera que se fomente un cambio a partir de la construcción colectiva, que facilite la adherencia a una inclusión transversal y permanente, permeando todos los ciclos de formación del médico general. Por lo tanto, los estudiantes de posgrado pueden comportarse como tutores, mentores u orientadores en el proceso de formación de los futuros médicos interesados en la investigación traslacional, por medio de oportunidades de investigación tipo sesiones de tutoría, experiencias inmersivas, pasantías o prácticas transformadoras, en las cuales se generen beneficios a cada uno de los actores involucrados en este espacio de formación19.

Es importante considerar, para posteriores escritos, el análisis del trabajo articulado de los programas de maestría y doctorado, en relación con los procesos, proyectos e iniciativas de los estudiantes de pregrado, dado que un intercambio de conocimientos, experiencias y saberes puede generar un beneficio para la formación de los estudiantes y la ejecución de ideas e iniciativas enfocadas en la medicina traslacional. Por lo tanto, al considerar la inclusión de la medicina traslacional en el currículo, se deberán evaluar las fortalezas y las necesidades institucionales, así como la integración con los programas de posgrado, que generen espacios de construcción y aprendizaje, forjando un clima institucional de investigación que visualice a la medicina traslacional, como un componente transversal en la educación del médico colombiano.

Hasta la fecha, no se han identificado en la literatura modelos análogos al planteado. Sin embargo, experiencias como la del programa de doble titulación MD y Máster en Ciencias en Investigación Clínica del Instituto de Ciencias Clínicas y Traslacionales de la Universidad de Nueva York, en conjunto con los hospitales de la ciudad de Nueva York, ratifican la importancia de esta propuesta en el desarrollo y crecimiento de la investigación biomédica y traslacional. Esta propuesta de doble titulación tiene como objetivo preparar a los estudiantes de medicina para el desarrollo profesional en la investigación y la clínica, mediante la combinación de cursos didácticos formales, tutorías profesionales enfocadas y la oportunidad de realizar investigación traslacional centrada en el paciente. Esta experiencia de la Universidad de Nueva York, aborda barreras ya conocidas y descritas en la literatura en el desarrollo profesional del médico interesado en la ciencia, por lo cual el programa considera el tiempo de investigación protegido, las tutorías multifacéticas, el cuerpo docente y la orientación longitudinal para el desarrollo profesional20.

Desde otra perspectiva, investigaciones realizadas en estudiantes alemanes han resaltado la importancia de la formación científica durante el pregrado de medicina, resaltando la necesidad de fortalecer las competencias y habilidades para realizar proyectos de investigación. Asimismo, se destaca la importancia de brindar la libertad de elección entre el médico científico y el médico clínico, así como incluir dentro del proceso de formación científica, la participación en pequeños proyectos, lo cual va en concordancia con las recomendaciones generadas por la Federación Mundial de Educación Médica (WFME)21.

Nuevos modelos curriculares alejados de la investigaciónEn el último decenio, las escuelas de medicina de Latinoamérica han generado nuevas propuestas educativas, en búsqueda de promover una transformación en el perfil profesional, que responda a las nuevas necesidades sociales y económicas de los sistemas de salud. En Colombia, se han generado cambios, en miras de formar profesionales enfocados en el cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria, ante la debilidad de nuestro sistema, incapaz de ofrecer un servicio equitativo, que no llega a las zonas más apartadas del país. Por lo tanto, es responsabilidad de los galenos adquirir competencias y habilidades que permitan resolver y solventar las necesidades desatendidas, favoreciendo la resolución de problemas en salud de manera eficiente y costo-efectiva.

Si bien el médico debe formarse para atender, proteger y velar por la calidad de vida de sus pacientes, los modelos de enseñanza centrados en la práctica clínica perpetúan un proceso demandante, altamente complejo y frustrante, que encasilla la profesionalización del galeno en las actividades asistenciales, alejándolo de la innovación y actualización. Los docentes clínicos se enfrentan a múltiples adversidades en su proceso de enseñanza, como la falta de espacios y tiempo para generar actividades que incentiven el aprendizaje de competencias y habilidades diagnósticas, desconociendo las necesidades individuales del estudiante e imposibilitando los procesos de retroalimentación. Este panorama empeora, ante las responsabilidades asistenciales y administrativas de los tutores a cargo de este proceso22.

Dentro de estos modelos discutidos no se contempla la inclusión de la investigación, fundamental en los procesos de análisis donde se establecen las opciones diagnósticas y terapéuticas, lo cual genera que se desconozcan las opciones emergentes, fruto del avance científico. Por lo tanto, la inclusión de la medicina traslacional, desde el discurso del docente, no se puede considerar como una práctica que reemplace los modelos centrados en el paciente, transformando el perfil profesional y eliminando las responsabilidades del acto médico; pues se pretende fomentar el aprendizaje significativo para la atención de las enfermedades, a partir de una visión crítica de la investigación y la actualización permanente de los galenos, forjando una nueva generación de profesionales, que cumpla con su rol social a partir de soluciones eficientes y vanguardistas.

Es evidente que los programas de medicina en las escuelas latinoamericanas buscan una trasformación y fortalecimiento de sus procesos pedagógicos, con el fin de educar profesionales que respondan ante las múltiples necesidades sociales, con una visión adaptativa y critica de los nuevos desarrollos y hallazgos de la ciencia; pero todos estos esfuerzos se siguen fundamentando en modelos centrados en la desarticulación y segregación del conocimiento, lo cual va en contravía del objetivo mismo de la medicina traslacional. La inclusión de esta nueva rama de la medicina al currículo fomenta una estructura competente, que facilita la creación de experiencias significativas desde el análisis de proyectos y propuestas de investigación, en las que participan múltiples áreas del conocimiento. La visión de este cambio, fundamentado a partir de nuevos discursos en el aula, incentiva la inclusión de otras disciplinas, necesarias en la formación del médico colombiano, con un perfil holístico, crítico e innovador.

Finalmente, se debe resaltar que este tipo de propuestas conlleva importantes esfuerzos logísticos y económicos para las universidades o escuelas de medicina. Sin embargo, se debe recordar que el desarrollo de la investigación y la ciencia fomenta el desarrollo tecnológico y económico de un país, incentiva mejores prácticas para el control y prevención de enfermedades y mejora la calidad de vida de las comunidades beneficiadas. Con el objetivo de garantizar el sostenimiento y desarrollo adecuado de este tipo de propuestas, se puede tomar como referencia experiencias como las del Baylor College of Medicine y Cleveland Clinic – Case Western Reserve University, quienes crearon nuevos programas de doctorado en biología traslacional y medicina molecular, que se caracterizan por ser posgrados multidisciplinarios, que garantizan la exposición clínica, la capacitación en investigación traslacional, la supervisión constante, y cuentan con apoyo financiero para el sostenimiento de los programas. Este tipo de experiencias nos recuerda la importancia del trabajo articulado entre las instituciones de educación universitaria, las empresas privadas y públicas, el Estado y todas las organizaciones internacionales que hoy promueven y financian el desarrollo de la investigación biomédica y traslacional23.

ConclusionesLa medicina traslacional, como una nueva rama de la profesión, se fundamenta en el trabajo multidisciplinario, lo cual ha sido poco cultivado en los escenarios teóricos y prácticos de los actuales programas de medicina. Adicionalmente, a partir de las iniciativas y proyectos de la investigación traslacional, se busca el análisis crítico de los problemas emergentes en salud, con el fin de generar soluciones eficientes e innovadoras. Considerar la inclusión de esta disciplina al currículo fortalecería el desarrollo mismo de los profesionales en aspectos poco considerados en los planes de estudio analizados, como la integración de conocimientos, la adquisición de competencias en investigación biomédica, el desarrollo de habilidades de liderazgo, entre otros. Adicionalmente, esta propuesta se basa en contemplar a la investigación, como enfoque de formación de los galenos, ante una creciente demanda de coordinadores y directores de ensayos clínicos.

Se considera en este cambio curricular un proceso trasversal que parta de los discursos y practicas pedagógicas, fomentando un proceso de correlación de conceptos desde las primeras etapas de formación. La segmentación del conocimiento, que se ha consolidado en los programas de medicina, no ha permitido que el estudiante interiorice y haga prácticos los conceptos impartidos desde las ciencias básicas. La medicina traslacional, por medio de iniciativas científicas, permite consolidar espacios de interrelación, que lleven al estudiante a analizar su práctica profesional con una visión futurista, cercana al desarrollo actual de nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos, consolidados desde la biología, la bioquímica y las ómicas.

Se considera al docente como el principal artífice de la adaptación al concepto y ejecución de iniciativas que consoliden un proceso transversal; pero poco se ha considerado en los currículos oficiales el proceso de adaptación y formación de maestros, ante los nuevos conocimientos generados de los avances y desarrollos de la profesión. Es indiscutible que la visión y profundización del estudiante en áreas no conocidas depende de las capacidades de los maestros, quienes deben generar los espacios propicios de análisis, que promuevan la curiosidad y la motivación de aprendizaje e interiorización de conceptos.

En Colombia, algunas instituciones de educación superior han reconocido el papel de la medicina traslacional, lo cual se evidencia en la creación de grupos de investigación que articulan el trabajo de docentes, estudiantes de posgrado y estudiantes de medicina; lo cual facilita un acercamiento paulatino de la formación de pregrado a la medicina traslacional, especialmente para aquellos estudiantes interesados en el desarrollo de habilidades y competencias en investigación. Otro importante avance de esta iniciativa se relaciona con el fortalecimiento de los programas de maestría y doctorado en ciencias biomédicas, que acercan al estudiante a la experiencia de la investigación traslacional. Estos programas cuentan con docentes investigadores, competentes en fomentar la inclusión transversal de esta nueva área, a partir de actividades científicas y espacios de construcción.

La medicina traslacional en el currículo es un reto institucional significativo, dado que compromete a cambiar los esquemas de pensamiento en programas que aún se conservan con modelos muy tradicionales de enseñanza. Adicionalmente, este cambio transforma el paradigma de la formación exclusivamente clínica, favoreciendo la profesionalización del médico como líder de iniciativas de investigación. Si bien se realiza la reflexión desde los insumos y experiencias de la educación médica en Colombia, es una propuesta aplicable a cualquier programa de medicina, siempre y cuando se consideren todas las necesidades estructurales y educativas requeridas, con el fin de ofrecer al estudiante una experiencia exitosa, en donde se incentive la creación y la innovación a partir de la identificación de problemas reales. Finalmente, el objetivo de esta propuesta es promover un espíritu de desarrollo científico desde el pregrado, con el ánimo de hacer partícipe al estudiante desde sus primeras etapas a proyectos que lo acerquen a su responsabilidad social. Las escuelas de medicina deben fomentar la educación de profesionales con capacidades adaptativas, ante un panorama de grandes cambios y transformaciones, generados por las nuevas crisis sanitarias, las emergentes enfermedades y las adversidades producto de la crisis medioambiental.

Aprobación del comité de éticaNo aplica, dado que se trata de una revisión y análisis de la literatura u otras fuentes de información.

Consentimiento informadoNo aplica porque no se realizó ninguna intervención en seres humanos, ni se consultó información relacionada con la atención en salud.

FinanciaciónLos autores declaran que no han recibido financiación.

Conflicto de interesesLos autores declaran que no tienen conflictos de intereses.

AgradecimientosSe agradece a la Universidad Militar Nueva Granada, en su programa de Especialización en Docencia Universitaria, por favorecer los espacios de reflexión pedagógica y disciplinar que llevaron a la consecución del presente artículo.