Las prácticas académicas en los programas de psicología en Colombia constituyen una parte fundamental del currículo. Los consultorios psicológicos universitarios son un escenario en el cual se desarrolla esta actividad en el campo de la psicología clínica, por lo que se hace necesario revisar la información que se recauda allí, con vistas a supervisar la calidad de dichas prácticas.

MétodoEstudio exploratorio retrospectivo en el cual se analizaron los motivos de consulta, los diagnósticos, las estrategias de evaluación e intervención, las metas terapéuticas y los datos sociodemográficos de 708 historias clínicas diligenciadas entre 1999 y 2012 por estudiantes de últimos semestres en periodo de prácticas en una universidad colombiana.

ResultadosSe encontró que los diagnósticos están referidos en su mayoría a estresores psicosociales, más que a psicopatologías, y tanto las herramientas de diagnóstico como las estrategias de intervención no son coherentes con el diagnóstico registrado en la historia clínica.

ConclusionesEs evidente la necesidad de fortalecer la formación básica en psicología clínica, en cuanto a sus métodos y alcances, de forma que se brinde una atención a los usuarios que tenga bases científicas, así como establecer protocolos de control para la supervisión de estudiantes en prácticas clínicas en la formación de pregrado.

Academic internships in psychology programs in Colombia are a fundamental part of the curriculum. University Psychological Services are a scenario in which this activity is developed in the field of clinical psychology, making it necessary to review the information collected there in order to monitor the quality of such practices.

MethodA retrospective exploratory study in which the reasons for consultation, diagnoses, strategies of evaluation and intervention, therapeutic goals and sociodemographic data of 708 medical records were analysed, between 1999 and 2012, by students in the final semesters of the internship period in a Colombian university.

ResultsIt was found that the diagnoses mostly referred to psychosocial stressors rather than psychopathologies. The diagnostic tools and intervention strategies are not consistent with the diagnosis recorded in the clinical notes.

ConclusionsThe need to strengthen basic training in clinical psychology is evident, in terms of its methods and scope, in order to provide users with a scientific basis, as well as to establish control protocols for the supervision of students in Clinical internships in undergraduate training.

En Colombia, los programas académicos de psicología, desde su estructura institucional y como parte fundamental de su currículo, contemplan al interior de la formación de sus estudiantes escenarios de práctica propios, con una organización operativa, reglamentada por normatividades internas, inherentes a la disposición universitaria (proyecto educativo, proyecto del programa, reglamentos de prácticas, etc.) y un ajuste a políticas y lineamientos externos de funcionamiento dictaminados por el Ministerio de Salud y Protección Social1,2, el Ministerio de Educación3 y el Colegio Colombiano de Psicólogos4.

Desde esta perspectiva, los lineamientos normativos vigentes se constituyen en un marco de actuación, que conjuga elementos legales, que necesariamente impactan la formación y sus modalidades y metodologías de acción. En este orden de ideas, la Ley 1090 de 20064 reconoce la profesión de la psicología como perteneciente al área de la salud, además de su vinculación directa con la ciencias sociales y humanas; desde allí los programas de psicología del país, según la naturaleza de la universidad a la que pertenecen, han tomado decisiones acerca de la pertenencia de estos programas a un área o a otra, según interés, necesidades y objetivos institucionales.

Independientemente de esas acciones, correspondientes a la autonomía universitaria, aquellos programas que ofrezcan servicios de salud, en aras de la formación de sus estudiantes, y las prácticas profesionales que impliquen atención directa de usuarios, sin importar su nivel de complejidad, deben acogerse a la normatividad vigente establecida para tal fin, en este caso la Resolución 2003 de 20141, la cual contiene directrices para habilitar servicios de salud en Colombia. Dicha resolución establece parámetros mínimos de calidad en la atención, con énfasis en la seguridad del paciente, hecho que implica una identificación clara de motivos de consulta, diagnósticos y propuestas de intervención, al interior de los consultorios psicológicos, que permita un acompañamiento y/o proceso de remisión riguroso.

En la Resolución 34613, se establecen características específicas de calidad para programas de pregrado en Psicología, en donde los problemas fundamentales de la psicología individual y la psicología social ocupan un lugar preponderante que podría tener asiento práctico en los ambientes de aprendizaje, constituidos en los programas como los consultorios psicológicos.

La sistematización de la labor derivada de las prácticas profesionales en dichos consultorios se constituye en un insumo con distintas posibilidades a considerar:

- -

Servir de realimentación al proceso académico de formación, en lo que compete a pertinencia y oportunidad de la misma, convocando a la comunidad universitaria a repensar las competencias del currículo y los contenidos a desarrollar al interior de los cursos, con un énfasis en la identificación de necesidades y una actitud propositiva de alternativas de abordaje e intervención.

- -

Brindar información veraz y confiable a las secretarías de salud, para la realización de estudios epidemiológicos regionales.

- -

Aportar datos, convertidos en información, para la construcción de procesos investigativos, que aporten al desarrollo de la disciplina y a la aplicación de la misma.

- -

Caracterizaciones de población, por región, que permita identificar perfiles, contextos, particularidades, entre otros, en pro del acompañamiento específico, desde la perspectiva particular.

Esta sistematización es posible realizarla generalmente a partir de la historia clínica, cuyo diligenciamiento es descrito en la literatura como una acción de suma importancia, que beneficia tanto al paciente como al psicólogo, ya que a través de la documentación de planes de intervención, servicios prestados y evolución del paciente se puede monitorear el tratamiento y, en caso de interrupción de este, por cambio del profesional tratante, un registro actualizado y organizado permite la continuidad en el proceso5.

Aun cuando se trata de un proceso de gran importancia, pueden ocurrir dificultades en su ejecución, las cuales se ven evidenciadas principalmente en la falta de precisión en el registro. Algo que podría atribuirse a falencias en la supervisión académica de las prácticas o en la coordinación del consultorio, pero también a las competencias insuficientes del estudiante de psicología en prácticas a nivel de pregrado, en contraste con otros países en los cuales la práctica clínica hace parte de una formación de posgrado6.

Aunque en Colombia diligenciar la historia clínica es una acción obligatoria para los psicólogos y demás prestadores de salud7, en general las guías profesionales y el entrenamiento en psicoterapia ofrecen a menudo solo sugerencias vagas acerca de lo que constituye un buen registro clínico8. De esta manera, la calidad de los registros en los consultorios psicológicos universitarios puede verse comprometida, haciendo necesaria su revisión para garantizar que la historia clínica sea efectivamente un medio de comunicación referente a la atención suministrada a los usuarios. Así se podría contribuir a dar cumplimiento a la normativa legal, la gestión de calidad y los propósitos académicos e investigativos de dicho registro9.

Por lo anteriormente expuesto, las historias clínicas diligenciadas por los practicantes de psicología, a nivel de pregrado, pueden ser un indicador de la situación actual de la formación en psicología clínica brindada en las universidades colombianas. En el presente artículo se busca describir cuáles fueron los motivos de consulta, las estrategias de evaluación, los diagnósticos, las metas terapéuticas y las estrategias de intervención registrados por los practicantes de un consultorio de psicología en una universidad privada colombiana.

MetodologíaSe realizó un estudio exploratorio retrospectivo, cuya muestra estuvo constituida por 708 historias clínicas de usuarios atendidos entre 1999 y 2012; estas historias pertenecían en un 62,3% a mujeres y en un 37,7% a hombres, con una edad media de 23,56 años (DE: 14,9; rango: 2-66) residentes del Valle de Aburrá (región del departamento de Antioquia, Colombia). La revisión se realizó a partir de los siguientes datos: municipio de residencia, estrato socioeconómico, género, edad, motivo de consulta, diagnóstico con el código del CIE-1010, escolaridad, ocupación, estado civil, técnicas de evaluación, técnicas de intervención y metas terapéuticas.

El acceso a la base de datos de historias clínicas fue autorizado por el coordinador del consultorio psicológico de la universidad, quien acompañó la revisión de los registros. Una psicóloga titulada, auxiliar del proyecto, se encargó del traspaso y revisión de la información a una base final de datos en SPSS.

Los datos se examinaron mediante el programa estadístico SPSS, versión 22, a través de análisis de frecuencias.

ResultadosA continuación se presentan los hallazgos en cuanto a características sociodemográficas de la población consultante y a los datos diligenciados por los practicantes de psicología respecto a las técnicas de evaluación, diagnósticos, metas terapéuticas y técnicas de intervención.

Características sociodemográficasLas personas a las que pertenecían las historias clínicas de la muestra fueron en su mayoría mujeres (62,3%). El 54,1% de estas personas se encontraban entre los 14 y 29 años; la ocupación más frecuente fue la de estudiante (60,3%) y a su vez el nivel educativo más frecuente fue el de universitario con un 39%, seguido de educación básica primaria (25,4%) y educación secundaria (20,1%). En cuanto al lugar de residencia, se destacaron los municipios de Medellín (43,1%), Itagüí (22,5%) y Envigado (19,9%). El estado civil predominante fue el de soltero (74%), y en cuanto al estrato, solo en 381 historias se registró el dato; de ellas, el 90% pertenecían al estrato socioeconómico medio-bajo.

Motivos de consultaEl motivo de consulta registrado con mayor frecuencia fue el de conflictos familiares (19,6%), seguido por dificultades en la relación de pareja (10,2%), rendimiento académico (8,9%), cambios en el estado de ánimo (7,5%), ansiedad (7,2%), control de impulsos (6,8%) y duelos (5,4%).

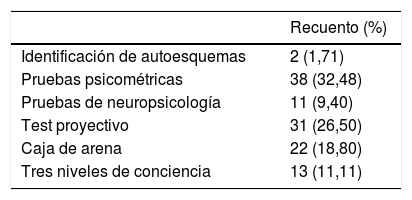

Técnicas de evaluaciónEste dato fue omitido con mucha frecuencia en las historias clínicas, con solo 117 registros, entre los cuales predominan las pruebas psicométricas (32,48%) seguidas por los test proyectivos (26,50%) y la caja de arena (18,8%) (tabla 1).

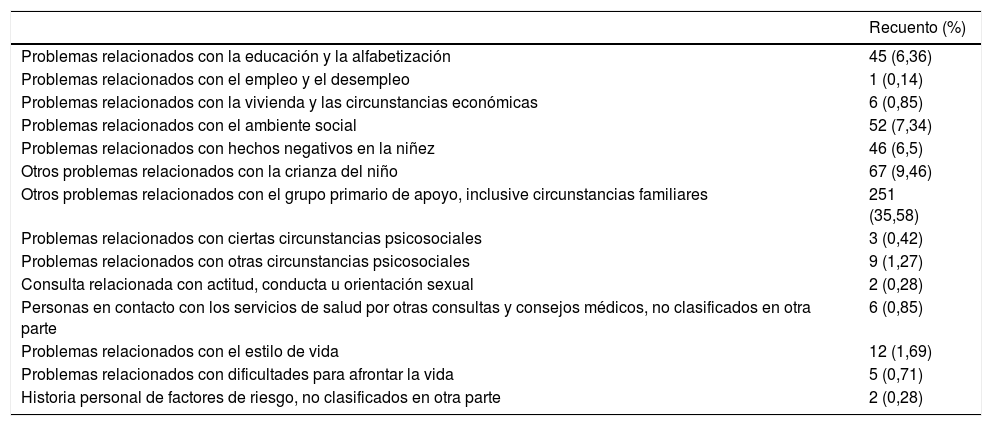

DiagnósticosLos diagnósticos que más se registraron, abarcando un 35,58%, fueron «Otros problemas especificados relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares» (en el que están incluidos los problemas de relación entre esposos y pareja, con un 9,2%), seguidos de «Otros problemas relacionados con la crianza del niño» (9,46%), «Problemas relacionados con el ambiente social» (7,34%), «Problemas relacionados con hechos negativos en la niñez» (6,50%) y «Problemas relacionados con la educación y la alfabetización» (6,36%).

Es así como el 71,7% de los diagnósticos hacían referencia a «Potenciales problemas psíquicos o psicosociales», de acuerdo con la clasificación del capítulo 21 del CIE-1010, como se observa en la tabla 2.

Diagnósticos de problemas potenciales psíquicos o psicosociales

| Recuento (%) | |

|---|---|

| Problemas relacionados con la educación y la alfabetización | 45 (6,36) |

| Problemas relacionados con el empleo y el desempleo | 1 (0,14) |

| Problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas | 6 (0,85) |

| Problemas relacionados con el ambiente social | 52 (7,34) |

| Problemas relacionados con hechos negativos en la niñez | 46 (6,5) |

| Otros problemas relacionados con la crianza del niño | 67 (9,46) |

| Otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares | 251 (35,58) |

| Problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales | 3 (0,42) |

| Problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales | 9 (1,27) |

| Consulta relacionada con actitud, conducta u orientación sexual | 2 (0,28) |

| Personas en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra parte | 6 (0,85) |

| Problemas relacionados con el estilo de vida | 12 (1,69) |

| Problemas relacionados con dificultades para afrontar la vida | 5 (0,71) |

| Historia personal de factores de riesgo, no clasificados en otra parte | 2 (0,28) |

N=507.

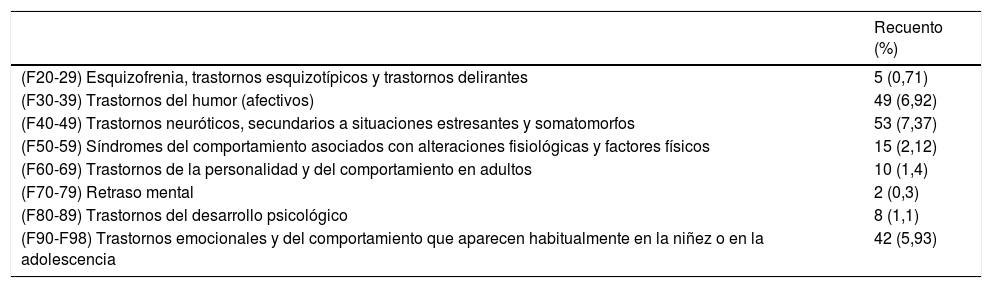

Por otro lado, el 25,8% del total de los diagnósticos corresponden a «Trastornos mentales y del comportamiento» (tabla 3), en los cuales se destacan los «Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos» con un 7,37% del total de diagnósticos y los «Trastornos del humor (afectivos)» con el 6,92%. En el primer grupo los de mayor frecuencia fueron «Reacciones a estrés grave» (2,01%) y «Otros trastornos de ansiedad» (3,57%), y en el segundo los «Episodios depresivos» (4,52%).

Diagnósticos de trastornos mentales y del comportamiento

| Recuento (%) | |

|---|---|

| (F20-29) Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 5 (0,71) |

| (F30-39) Trastornos del humor (afectivos) | 49 (6,92) |

| (F40-49) Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos | 53 (7,37) |

| (F50-59) Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos | 15 (2,12) |

| (F60-69) Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos | 10 (1,4) |

| (F70-79) Retraso mental | 2 (0,3) |

| (F80-89) Trastornos del desarrollo psicológico | 8 (1,1) |

| (F90-F98) Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez o en la adolescencia | 42 (5,93) |

N=184.

En el registro se hallaron además códigos diagnósticos errados (no están en el CIE-10) y otros que no correspondían a diagnósticos de tipo psicológico (2,5%).

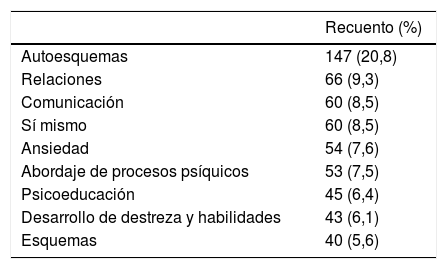

Metas terapéuticasLas registradas con mayor frecuencia fueron los autoesquemas (20,8%), relaciones (9,3%), comunicación (8,5%) y sí mismo (8,5%), como se observa en la tabla 4.

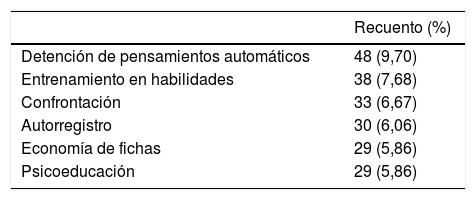

Técnicas de intervenciónEn esta variable se registraron con mayor frecuencia la detención de pensamientos automáticos (9,7%), el entrenamiento en habilidades (7,68%), la confrontación (6,67%) y el autorregistro (6,06%), como se puede apreciar en la tabla 5. De forma similar, cuando se registró más de una técnica de intervención, las de mayor frecuencia fueron el autorregistro y la relajación.

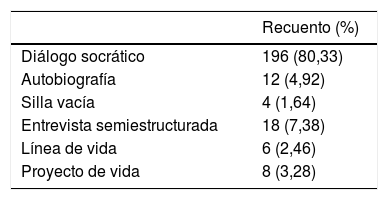

Técnicas mixtasEn las historias clínicas se registraron técnicas que correspondían tanto a evaluación como a intervención, entre ellas la de mayor frecuencia fue la del diálogo socrático (80,3%), seguida por la entrevista semiestructurada (7,83%) y la autobiografía (4,92), tal como se aprecia en la tabla 6. Así mismo, en los casos en los que se registró más de una técnica mixta, la de mayor frecuencia fue la entrevista semiestructurada.

Diagnóstico y técnicas de evaluaciónNo está claro cómo fue la evaluación en muchos casos, tanto por la omisión del registro como por la denominación ambigua de las técnicas para realizarla. Se observó que para los diagnósticos vinculados con trastornos mentales la evaluación predominante era el uso de pruebas psicométricas, seguido de test proyectivos. Para los diagnósticos vinculados a variables psicosociales o potenciales problemas psíquicos se resalta el uso de test proyectivos y la caja de arena (además de pruebas psicométricas). En relación con las llamadas técnicas mixtas, que se podrían contemplar también como evaluación, es el diálogo socrático la estrategia predominante; la autobiografía predomina para la evaluación de fenómenos psicosociales.

Diagnóstico y metas terapéuticasPara el grupo de diagnósticos vinculados a variables psicosociales aparecen diversas metas terapéuticas con un porcentaje de uso similar, sin embargo, se resalta como uso más variado en diferentes diagnósticos la generación de redes de apoyo, disminución de sintomatología y disminución de ansiedad. La disminución de sintomatología aparece significativamente en otros cuadros diagnósticos como los trastornos del humor y afectivos, así como los trastornos de aparición en la niñez o adolescencia. La generación de las redes de apoyo y la disminución de la ansiedad se vuelven más significativas para el grupo de trastornos neuróticos.

Diagnóstico y técnicas de intervenciónLa mayoría de técnicas de intervención se utilizan en los diagnósticos asociados a variables psicosociales, sin preferencias notables; las únicas diferencias se encuentran en las técnicas de relajación, la terapia cognitiva conductual, la inoculación del estrés y la desensibilización sistemática, que son más significativas en los diagnósticos de trastornos neuróticos, así como el uso del programa Pisotón para trastornos que aparecen en la infancia o adolescencia y la técnica de autocontrol, que es más significativa en los diagnósticos asociados a trastornos del humor y afectivos.

Metas terapéuticas y técnicas de intervenciónEn el contraste entre las metas terapéuticas y las técnicas de intervención utilizadas para alcanzar dichos objetivos, se encontró que no existe una correspondencia clara entre las metas y algunas estrategias de intervención; esto quiere decir que se utilizan múltiples técnicas para pretender alcanzar una misma meta terapéutica.

DiscusiónEl objetivo del presente artículo fue describir los registros en las historias clínicas que los practicantes de psicología de un consultorio psicológico de una universidad colombiana realizaron en el periodo comprendido entre 1999 y 2012. En el análisis de estos registros se dificultó estandarizar los datos requeridos pues muchos estaban incompletos, lo cual indica la presencia de omisiones en el registro de la información, un aspecto negativo que podría llegar a comprometer la integralidad de las historias clínicas por la que propende el Ministerio de Salud7.

En cuanto a las características de las personas a quienes pertenecían las historias clínicas que conformaron la muestra, se pudo apreciar que lo referido a sexo, edad, estado civil y estrato socioeconómico coincide con estudios similares realizados en Colombia en la misma región11. Al parecer, los usuarios de los consultorios psicológicos universitarios locales se caracterizan por ser en su mayoría niños y jóvenes, con una mayor frecuencia de mujeres y el nivel socioeconómico al que pertenecen la mayoría es medio-bajo.

Al examinar la relación entre los motivos de consulta y los diagnósticos se halló que el grupo de diagnósticos denominado «Problemas potenciales psíquicos o psicosociales», en el que se encuentran «Otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares» con un 35,58% del total de diagnósticos, guarda cierta correspondencia con los motivos de consulta por conflictos familiares y de pareja, que sumaban el 29,8% del total de los motivos de consulta.

Llama la atención que en las estrategias de evaluación haya una prevalencia del denominado diálogo socrático, al analizar los datos tanto de las técnicas de evaluación como de las técnicas mixtas, en detrimento de otras estrategias como los test psicométricos y las entrevistas clínicas semiestructuradas, que son notablemente menos empleadas. De igual forma, la alta omisión de este dato en particular implica falta de claridad conceptual frente a lo que es una técnica de evaluación y denota una carencia de rigurosidad procedimental al no registrar qué estrategia de evaluación se empleó para llegar a determinado diagnóstico.

En cuanto al diálogo socrático, este procedimiento es objeto de discrepancia en aspectos tales como su conceptualización, componentes y uso12, sin embargo, está claro que a pesar de las divergencias este se considera como procedimiento psicoterapéutico de intervención, mas no una técnica de evaluación.

De forma similar se encuentran dificultades conceptuales frente a lo que se denomina «técnicas de intervención», dado que en las historias clínicas estas se registran con nombres como terapia cognitiva, terapia centrada en el cliente, arte terapia y no se especifica la técnica. Incluso se hallaron registros del uso de un test como técnica de intervención.

Este problema de la falta de especificidad e imprecisión conceptual se repitió en los datos acerca de las metas terapéuticas, pues allí se encontraron denominaciones como «yo», «sí mismo», «comunicación», «relaciones», sin precisar cuáles eran las metas frente a esos distintos aspectos. Así mismo, se confundía la técnica de intervención con la meta terapéutica; por ejemplo, se registró la intervención en crisis, la psicoeducación y el entrenamiento cognitivo también como metas.

Resalta igualmente la relación entre los diagnósticos asignados, las técnicas de evaluación, las de intervención y las metas terapéuticas pues no hay una relación clara entre estos componentes, dado que los diagnósticos no dirigen o motivan metas terapéuticas específicas.Tampoco se observa que las estrategias de evaluación establezcan metas terapéuticas diferentes, tengan procesos de validación o no. Solamente es específico el uso de estrategias recomendadas por los diferentes protocolos en el caso de los diagnósticos de trastornos neuróticos. Esto podría originarse por dos aspectos: el primero, la utilidad del diagnóstico para direccionar la intervención; el segundo, la carencia conceptual y técnica de las personas encargadas de la intervención. La segunda hipótesis estaría más acertada, puesto que se puede notar que en el caso de los trastornos de ansiedad la estrategia de intervención estaría más orientada a los protocolos de intervención recomendados13.

Este hallazgo podría explicarse, también, no tanto por la ausencia de información en la formación profesional, sino por el exceso de ella. Esta afirmación puede resultar sorprendente, pero considerando los antecedentes en la formación clínica, se ha hecho énfasis fuerte en la diferenciación por escuelas y/o enfoques psicoterapéuticos, los cuales tienen diferentes orígenes históricos y referentes epistemológicos: los más comunes son el dinámico (de base psicoanalítica), el humanista, el sistémico y el cognitivo-conductual. Dicha abundancia de información muchas veces es contradictoria, y todas estas oposiciones se le presentan al estudiante para que él haga su propio juicio.

Los hallazgos de este estudio pueden servir como un llamado de atención a las instituciones universitarias para fortalecer la formación académica en el área clínica, en la cual se haga mayor énfasis en una terapia de base científica, sea con tratamientos específicos para cada tipo de patología o en la enseñanza de principios trans-teóricos que orienten la intervención14. Incluso empezar a considerarla como un campo de aplicación a nivel de posgrado. Como Peña Correal15 señala, valdría la pena preguntarse si se está en capacidad de formar psicoterapeutas a nivel de pregrado, o si ese es realmente un objetivo de un programa de psicología con las prácticas académicas actuales en los consultorios psicológicos universitarios en Colombia.

Sin importar lo anterior, en la actualidad se hace necesario brindar las herramientas para lograr que los registros en las historias clínicas de los usuarios de esos servicios tengan una excelente calidad, y así mismo se debe promover el uso de guías clínicas para la evaluación y manejo de los distintos trastornos, como lo sugiere la OMS16, pues esto contribuiría a contar con una mayor rigurosidad y eficiencia en la atención.

De esta manera se podría llegar a estar más cerca de lograr objetivos como la caracterización de la población con necesidades en salud mental, generar perfiles epidemiológicos y contribuir a fines académicos e investigativos para el desarrollo y la aplicación de la psicología en Colombia.

FinanciaciónEl presente artículo se realizó en el marco del Plan de Sostenibilidad del grupo de investigación Neurociencia y Cognición aprobado y financiado por el Comité Nacional de Investigación (CONADI) de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

R. Zambrano-Cruz y W. Tamayo-Agudelo son profesores de la institución a la que se encuentra adscrito el consultorio psicológico. No obstante, el estudio se realizó desde otra instancia académica de la misma universidad.