Editado por: Dr. Mariano de la Figuera von Wichmann

(Clínica Olivé Gumà, Barcelona, Spain)

Prof. Dr. Elena Segura-Grau

(Tondela Viseu Hospital Center, Viseu, Portugal)

Última actualización: Diciembre 2024

Más datosLa omalgia constituye una de las consultas más frecuentes en atención primaria, especialmente en edades avanzadas. La ecografía se destaca como una herramienta efectiva y económica para evaluar estas lesiones, permitiendo una visualización dinámica en tiempo real de las estructuras anatómicas afectadas. Existe una clara evidencia de que la ecografía en manos del médico de familia adecuadamente entrenado es una herramienta diagnóstica efectiva. Los tendones del manguito rotador, especialmente el supraespinoso, son los más afectados y su evaluación ecográfica es fundamental en la detección de su afección. Entre los factores que más influyen en las distintas lesiones sobresalen la edad y el propio proceso degenerativo. Esta revisión proporciona una visión general de la anatomía ecográfica del hombro, su metodología de exploración y el diagnóstico de diversas lesiones y afecciones.

Shoulder pain is one of the most common conditions in primary care, especially in elderly patients. Ultrasound stands out as an effective and cost-efficient tool for assessing these injuries, allowing real-time dynamic visualization of the affected anatomical structures. There is clear evidence that ultrasound is an effective diagnostic tool in the hands of a properly trained family physician. The tendons of the rotator cuff, especially the supraspinatus, are the most commonly affected. Ultrasound is crucial in detecting its pathology. Generally, the age and degenerative process itself stand out as the most influential factors in the pathogenesis. This review provides an overview of shoulder ultrasound anatomy, its exploration methodology, and the diagnosis of various injuries and pathologies.

El dolor en la articulación del hombro es una de las consultas más comunes en atención primaria (AP). A partir de los 65 años se considera la afección más frecuente del aparato locomotor1,2.

La ecografía se presenta como una técnica adecuada para el estudio del hombro debido a su seguridad, bajo costo y capacidad para mostrar en tiempo real las alteraciones en las estructuras anatómicas involucradas de manera dinámica. El procedimiento ecográfico para evaluar el hombro está bien estandarizado y no requiere una gran cantidad de tiempo cuando es realizado por un médico de familia bien entrenado. El conocimiento anatómico es clave a la hora de entender la patología de la articulación del hombro, y el diagnóstico puede resultar un reto dadas las diferentes patologías con clínica similar y exploración física inespecífica. Aun así, existe una clara evidencia de la utilidad de la ecografía de hombro en AP3–5.

Un estudio reciente (estudio ECOSHOT) de capacitación en ecografía de hombro a médicos de familia, muestra que la concordancia diagnóstica entre médicos de AP y radiólogos expertos aumenta con el paso del tiempo y el número de pruebas realizadas6.

Es importante durante la exploración ecográfica, la comparación con el hombro contralateral y conocer el artefacto de anisotropía, que produce un cambio de ecogenicidad en los tendones según cómo incidan los ultrasonidos en ellos (hiperecogénico sin incide perpendicular e hipoecogénico cuanto más se aleje la angulación de la sonda de los 90°)4,5. La presión del transductor también juega un papel importante pudiendo generar un falso negativo en caso de presentar derrame o líquido bursal5.

Esta revisión bibliográfica proporciona una visión general de la anatomía ecográfica del hombro y su sistemática, seguida del diagnóstico de diversas lesiones y afección que podemos encontrarnos en nuestras consultas.

IndicacionesDescribimos a continuación las diversas afecciones en las que la ecografía de hombro resultarían de utilidad:

Hombro doloroso con sospecha de afección del manguito rotador: tendinopatía, sinovitis bicipital, bursitis, tendinopatía calcificante y rotura tendinosa.

Afección articular acromio/clavicular: luxación/esguince y artropatía degenerativa o traumática.

Intervencionismo: infiltraciones ecoguiadas y lavado de calcificaciones.

Otros: Derrame articular o sinovial, artrosis, fracturas (después de la radiografía) e inestabilidad de la articulación glenohumeral.

Técnica de exploración y hallazgos normalesLa ecografía del hombro se realiza con una sonda lineal de alta frecuencia (7-15MHz), realizando cortes transversales y longitudinales, mientras indicamos al paciente que realice movimientos de rotación interna y externa, abducción, aducción y extensión.

La sistemática de exploración (video 1) de las diferentes estructuras que conforman el hombro se realiza tanto por la cara anterior como posterior, asegurándonos que los haces de ultrasonido incidan lo más perpendicular a la estructura que estamos explorando, para evitar la anisotropía4.

El paciente debe estar sentado frente al explorador, a la misma altura. Por lo general, se prefiere que esté sentado en un taburete que permita movimientos rotatorios3.

A continuación, se detalla la exploración de cada una de las estructuras anatómicas3,4,7:

- 1.

Porción larga del bíceps (PLB): colocamos al paciente con el codo flexionado 90°, el brazo pegado al cuerpo y la palma de la mano hacia arriba, «en posición pedigüeño». Iniciamos la exploración en eje transversal, colocando la sonda en la cara anterior del hombro. Identificamos el tendón proximal de la PLB como una imagen ovalada, hiperecogénica, en el interior de la corredera bicipital, delimitada por 2 prominencias óseas (tuberosidad mayor lateralmente y menor medialmente). Si giramos 90° el transductor y nos colocamos paralelos a la diáfisis humeral, con la muesca en dirección craneal, observaremos el eje longitudinal de la PLB, como líneas fibrilares hiperecogénicas.

- 2.

Tendón subescapular: desde la posición inicial indicamos al paciente que realice una rotación externa del brazo, sin despegar el codo del tronco. En la imagen ecográfica, a la vez que nuestro paciente realiza el movimiento, aparece el tendón del subescapular en su corte longitudinal (pico de loro), insertándose en la tuberosidad menor. Para completar el estudio, debe realizarse un corte transversal del tendón donde visualizamos su típico patrón heterogéneo con fibras musculares (hipoecogénicas) interpuestas entre las fibras tendinosas (hiperecogénicas). Con el borde medial del transductor fijo en apófisis coracoides, desplazamos hacia superior el otro borde de la sonda hasta encontrar el acromion, visualizando el ligamento coracoacromial.

- 3.

Tendón supraespinoso: colocamos la sonda en la cara anterior del hombro y solicitamos al paciente que lleve el dorso de la mano a la espalda, tratando de alcanzar la escápula contralateral (el hombro a explorar se coloca en rotación interna y retropulsión). Así obtenemos la imagen típica en rueda de carro del supraespinoso. Girando el transductor 90°, obtenemos el corte longitudinal con la típica imagen en pico de loro, que corresponde a la inserción del supraespinoso en la tuberosidad mayor.

- 4.

Tendones infraespinoso y redondo menor: en este caso, vamos a situarnos en la cara posterior del hombro. Con la sonda orientada en sentido transversal, inmediatamente caudal a la espina de la escápula y con una dirección ligeramente caudo-craneal de medial a lateral, obtenemos el corte longitudinal del tendón infraespinoso y, desplazándonos ligeramente caudal, el corte longitudinal del tendón del redondo menor. Girando la sonda 90° obtendremos el corte transversal de ambos tendones, diferenciando mejor uno de otro, ya que el infraespinoso es claramente más grueso.

- 5.

Articulación acromioclavicular: se explora con el hombro en posición neutra y con el brazo colgando. Con la sonda, seguimos el eje largo del hombro hasta llegar a la zona articular. La superficie cortical de la clavícula suele estar en una posición ligeramente superior al acromion.

La afección de los tendones del manguito rotador (MR) constituye una de las afecciones más recurrentes en el sistema musculoesquelético, especialmente la del supraespinoso, dada su participación activa en la elevación de la extremidad superior8,9.

Se puede entender la afección tendinosa del MR como un proceso evolutivo que empieza como una tendinopatía reactiva y evoluciona a una tendinosis o tendinopatía degenerativa. Todo ello puede acabar progresando a la rotura del tendón. Muchos autores defienden que la combinación de factores intrínsecos o degenerativos (vascularización tendinosa, morfología del tendón, factores mecánicos como rigidez, propiedades biológicas y/o genéticas) y factores extrínsecos (pinzamiento o «impingement» subacromial y/o a otros niveles), junto con procesos de sobrecarga, se traducen en el desarrollo de la tendinopatía. En general, los factores más significativos que determinan el riesgo de lesión son la edad y la carga excesiva sobre el MR4,10,11.

Los hallazgos ecográficos típicos de las tendinopatías consisten fundamentalmente en el engrosamiento, normalmente global, del tendón, acompañado de una pérdida del patrón fibrilar y una hipoecogenicidad tendinosa (heteroecogenicidad en el caso de procesos crónicos)8,9. El estudio con Doppler color nos puede orientar a la presencia de neovasos y, por tanto, de proceso inflamatorio activo. Sin embargo, no es frecuente encontrar este hallazgo en los tendones del MR debido en parte a la posición de exploración, que produce la compresión de los mismos capilares10,11.

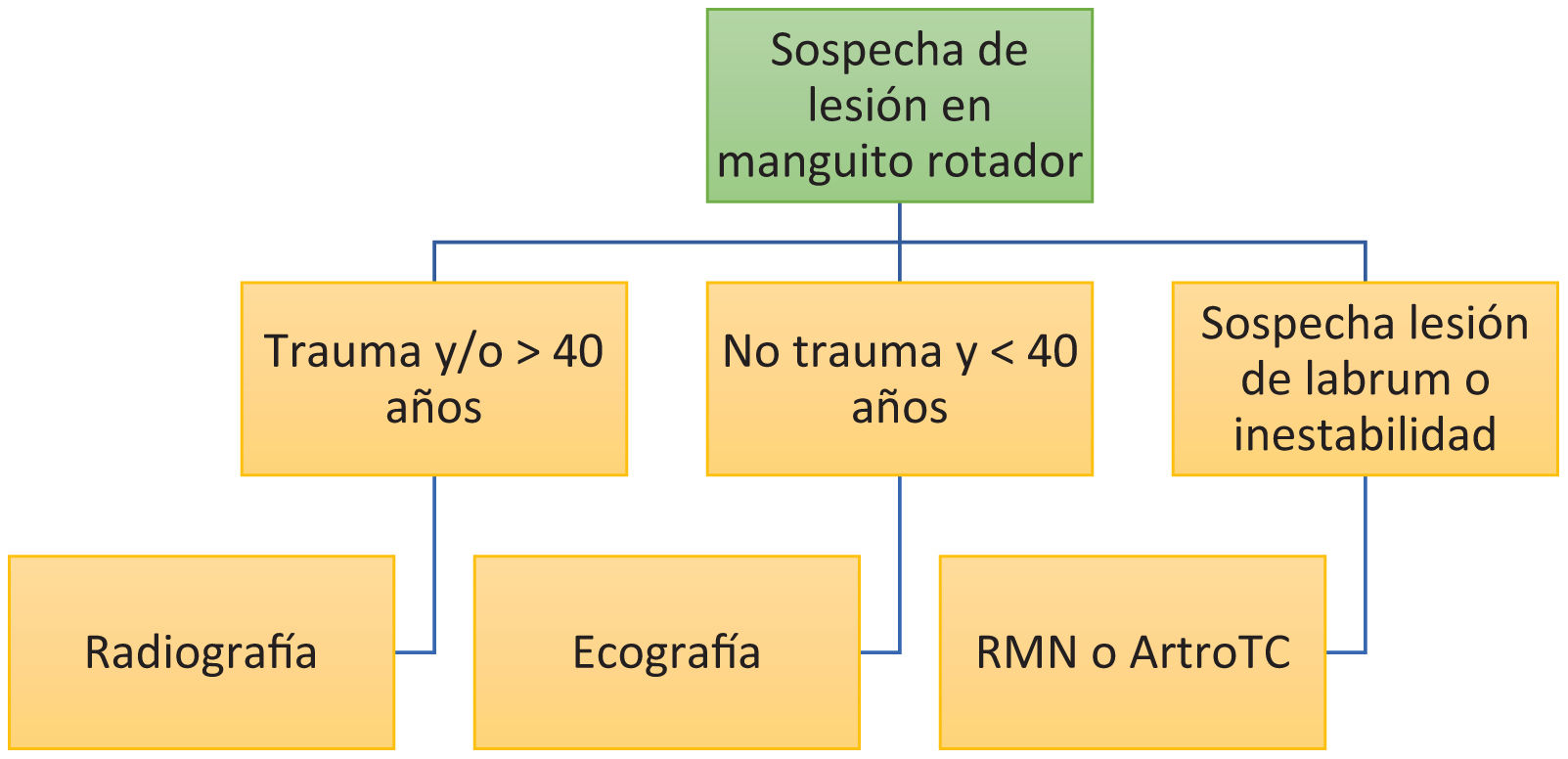

En cuanto a las indicaciones de pruebas de imagen en caso de sospechar lesión a nivel del MR, cabe destacar un consenso publicado por la sociedad de radiólogos especializados en ecografía (SRU) en 2013, donde se prioriza la ecografía como primera elección ante un paciente menor de 40 años y sin antecedente traumático (fig. 1)12.

Resumen de las pruebas de primera elección indicadas según el tipo de paciente con sospecha de lesión en los tendones del manguito rotador.

Fuente: tabla modificada de Nazarian et al.12.

La tendinopatía calcificante del MR es una afección frecuente, especialmente en mujeres entre 30 y 60 años, en la que se produce la formación de depósitos de cristaloides de pirofosfato cálcico intratendinoso1,8. El supraespinoso es el tendón más afectado (video 2), con una frecuencia en población general que oscila entre el 2,7 al 10% según los distintos estudios10.

En la literatura se definen hasta 4 estadíos evolutivos: precalcificante, de calcificación, de reabsorción y postcalcificante. En la etapa precalcificante no hay síntomas notables. Durante la calcificación, se experimenta un dolor leve en el hombro, especialmente por la noche. En la fase de reabsorción, hay un aumento en la vascularización del tendón y los fagocitos eliminan los depósitos de calcio, lo que causa un dolor agudo e intenso que limita la movilidad del hombro. Finalmente, en el estadío postcalcificante, los síntomas tienden a disminuir gradualmente11,13.

Con relación a esto, podemos clasificar las calcificaciones según su densidad (tabla 1)10,13,14:

- –

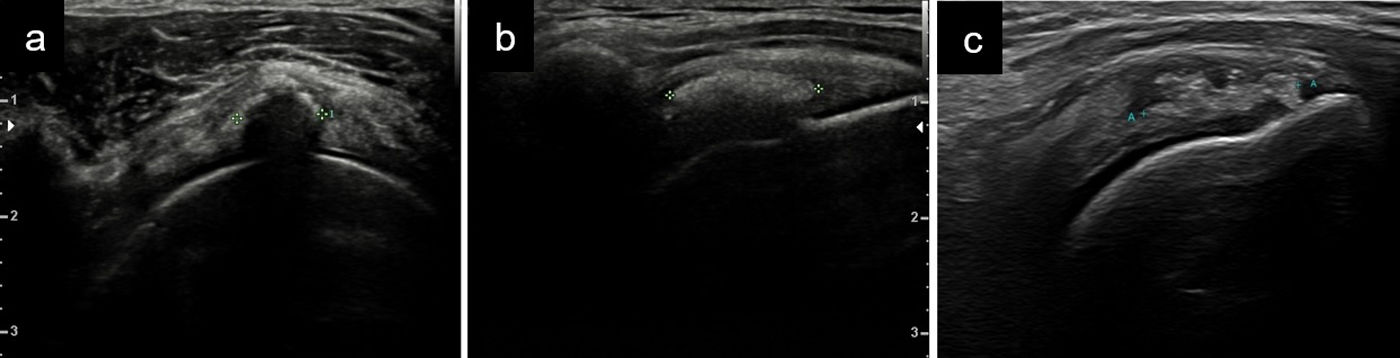

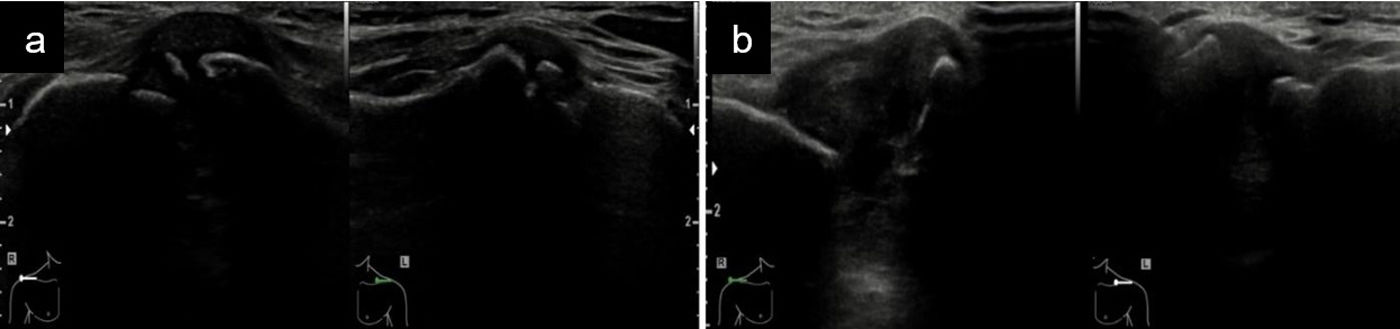

Calcificación tipo I o dura. Imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior muy definida que borra la cortical humeral (fig. 2a). Corresponden con la fase de calcificación. No suelen ser muy sintomáticas.

Figura 2.Tipos de calcificaciones en los tendones del MR según su densidad: a) Calcificación tipo I, señalada entre 2 cruces, se observa una sombra acústica posterior que borra completamente la cortical humeral; b) Tipo II (entre cruces), menor ecogenicidad con sombra acústica que borra de manera parcial la cortical; c) Tipo III (entre cruces), grumosa sin sombra acústica posterior.

- –

Calcificación tipo II o intermedia. Más ovaladas y menos definidas con una sombra acústica que borra de manera parcial las estructuras (fig. 2b). Corresponden a estadíos iniciales de la fase reabsortiva. Suelen ser más sintomáticas que las tipo I.

- –

Calcificación tipo III o blanda. Aspecto grumoso, semilíquidas, peor definidas y sin sombra acústica (fig. 2c). Corresponden con la fase reabsortiva y son muy sintomáticas10.

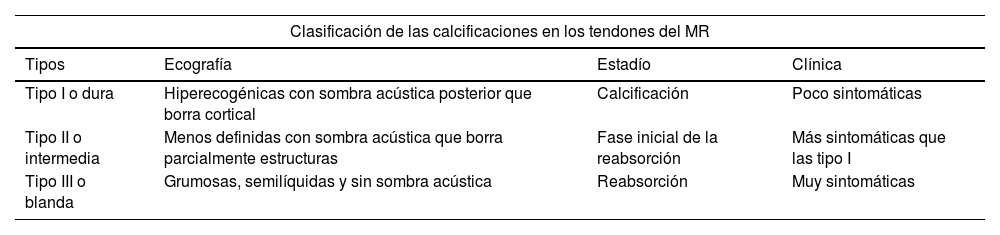

Clasificación de las calcificaciones en los tendones del MR atendiendo a su densidad, a su visión en ecografía y a su asociación al estadío evolutivo y clínica

| Clasificación de las calcificaciones en los tendones del MR | |||

|---|---|---|---|

| Tipos | Ecografía | Estadío | Clínica |

| Tipo I o dura | Hiperecogénicas con sombra acústica posterior que borra cortical | Calcificación | Poco sintomáticas |

| Tipo II o intermedia | Menos definidas con sombra acústica que borra parcialmente estructuras | Fase inicial de la reabsorción | Más sintomáticas que las tipo I |

| Tipo III o blanda | Grumosas, semilíquidas y sin sombra acústica | Reabsorción | Muy sintomáticas |

MR: manguito rotador.

La entesitis, o inflamación del lugar de inserción de los tendones, tiene características ecográficas similares a la tendinitis: hipoecogenicidad, engrosamiento de los tendones y pérdida del patrón fibrilar en el sitio de inserción. Puede acompañarse de calcificaciones y/o de irregularidad cortical o erosiones del hueso proximal en el sitio de unión del tendón1,10,11.

Bursitis subacromial-subdeltoideaLas bursas son estructuras con forma de saco, rellenas normalmente de una cantidad mínima de líquido sinovial y tapizadas en su interior por una membrana sinovial que sirven de almohadilla en zonas de fricción entre distintas estructuras.

La bursa subacromial-subdeltoidea (SASD) es la bursa de mayor tamaño de nuestro cuerpo y junto al MR, la principal estructura anatómica implicada en la omalgia. Se localiza entre el MR a nivel profundo, y el arco coracoacromial y músculo deltoides superficialmente15. Es recomendable el uso de maniobras dinámicas para valorar el correcto deslizamiento de la bursa por el arco coracoacromial y descartar pinzamiento o impingement subacromial10.

La inflamación bursal o bursitis subacromial-subdeltoidea produce dolor y limitación funcional en el hombro, especialmente al abducir el brazo. Aunque puede tener un origen primario, como gota o artritis reumatoide, es más frecuente que se vea asociada a tendinopatías o roturas degenerativas del MR14,15 o del impingement anterosuperior (especialmente en actividades que fuerzan el brazo superando el plano de los hombros)5.

Esta inflamación se traduce en un aumento de líquido en este espacio y a nivel ecográfico, puede observarse como una línea más o menos gruesa anecoica situada por encima del tendón supraespinoso rodeada por 2 paredes hiperecogénicas (video 3). En algunos casos el contenido puede ser hipoecogénico (hipertrofia de pared bursal) y/o con vellosidades hiperecogénicas (hipertrofia sinovial) en casos de distensión crónica10,11,14.

En pacientes de edad avanzada, la bursitis suele asociarse a roturas del espesor completo del MR y a artropatía degenerativa glenohumeral, dando como resultado bursas muy distendidas por comunicación de la SASD con la articulación glenohumeral10,11.

Roturas de los tendones del manguito rotadorLa ecografía presenta una precisión diagnóstica comparable a la resonancia magnética para las lesiones de espesor completo en el tendón del supraespinoso, aunque su eficacia disminuye ligeramente en lesiones parciales, especialmente aquellas relacionadas con la articulación, donde la resonancia magnética mantiene su superioridad10.

Los factores más implicados en las roturas son la edad (alta prevalencia en mayores de 60 años) y el propio proceso evolutivo de degeneración16, aunque también influyen procesos extrínsecos como la forma del acromion y la articulación acromioclavicular, así como traumatismos.

Habitualmente, el primero en afectarse suele ser el tendón del supraespinoso y posteriormente se afecta el subescapular y el infraespinoso. Es excepcional la afectación del tendón del redondo menor10,11,17.

Las podemos clasificar según el desgarro del espesor o grosor del tendón sea parcial o completo.

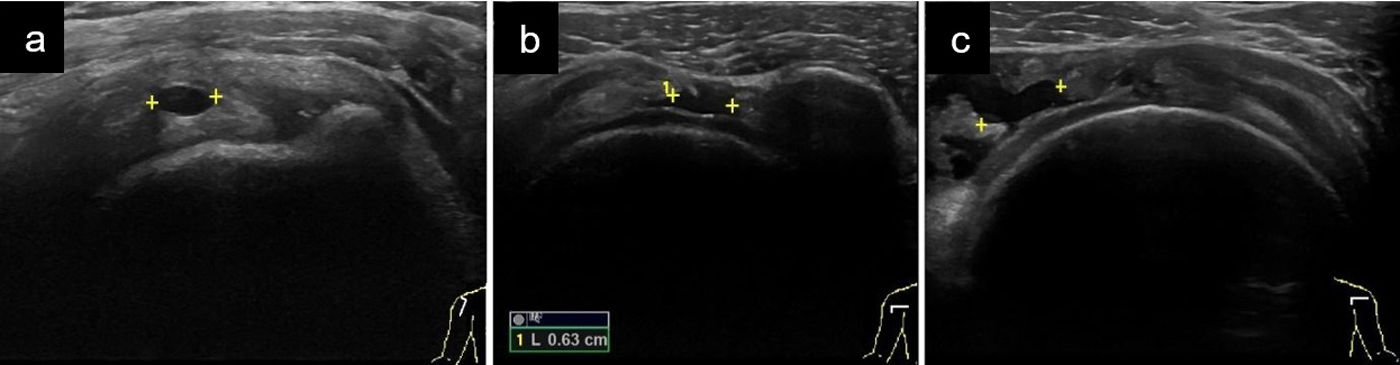

Roturas de grosor parcialLas lesiones se suelen localizar en el tercio distal o insercional del supraespinoso. El hallazgo ecográfico más importante es la presencia de un área hipoecogénica que no atraviesa todo el espesor del tendón (fig. 3a). Debemos tener en cuenta la elevada frecuencia de anisotropía en estos tendones y, por tanto, la necesidad de visualizar el defecto hipoecogénico en ambos cortes longitudinal y transversal10,11,17.

Roturas de los tendones del MR: a) Pequeña rotura del grosor parcial intrasustancia del supraespinoso en un corte longitudinal (entre 2 cruces); b) Rotura del grosor total del supraespinoso inferior a 1cm medido en eje transversal (entre 2 cruces midiendo 0,63cm); c) Rotura del grosor total de mayor tamaño pero menor de 2cm en eje transversal (entre 2 cruces), que afecta a un solo tendón.

Una de las clasificaciones más populares divide las roturas parciales en función de la localización: las que afectan a fibras más profundas o articulares; las que afectan a fibras más superficiales o bursales; y las intrasustancia7,17. Atendiendo al porcentaje de espesor dañado, cabe destacar que las roturas parciales grandes que afectan a más del 50% del grosor, presentan un elevado riesgo de progresar a rotura completa10.

Rotura de grosor completoLos hallazgos ecográficos son similares a los comentados en las roturas parciales. En lesiones agudas se observa una interrupción hipoecogénica o anecogénica del tendón (figs. 3b y c). En casos más avanzados la rotura es ocupada por tejido cicatricial, bursa y/o deltoides10,11,17.

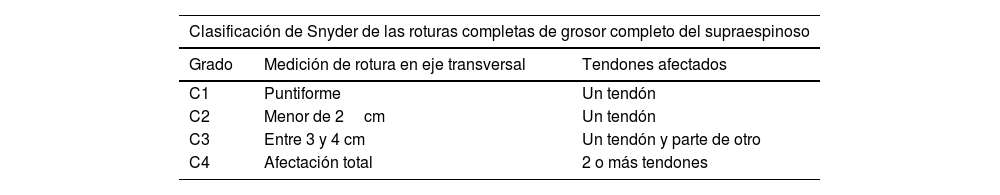

En la actualidad la clasificación más comúnmente utilizada para las roturas completas del tendón del supraespinoso es la de Southern California Orthopaedic Institute (SCOI) Rotator cuff tear classification system (Snyder) (1991), que las divide en cuatro grados atendiendo a la longitud de la rotura en el eje transversal tendinoso y según el número de tendones del MR afectados (tabla 2)10,18 (video 4).

Clasificación de Snyder de las roturas de grosor completo del tendón del supraespinoso

| Clasificación de Snyder de las roturas completas de grosor completo del supraespinoso | ||

|---|---|---|

| Grado | Medición de rotura en eje transversal | Tendones afectados |

| C1 | Puntiforme | Un tendón |

| C2 | Menor de 2cm | Un tendón |

| C3 | Entre 3 y 4 cm | Un tendón y parte de otro |

| C4 | Afectación total | 2 o más tendones |

Las tendinopatías del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial se producen fundamentalmente por pinzamiento y por desgaste. En el primer caso, se produce por compresión de la porción intraarticular del tendón entre cabeza humeral y acromion, y el desgaste se da por el roce crónico del tendón en la corredera19.

En ecografía el tendón bicipital presenta una estructura hiperecogénica, con patrón en «sal y pimienta» en eje transversal, y fibrilar en el longitudinal. En cuanto a la tendinopatía, se comporta como en el resto de tendones, visualizando un engrosamiento tendinoso, hipoecogenicidad y pérdida del patrón tendinoso normal.

Con elevada frecuencia se observa líquido en la vaina del bíceps que en la ecografía se traduce en una banda anecogénica rodeando parcial o completamente el tendón. Esta vaina se comunica con la articulación glenohumeral por lo que cualquier patología que curse con derrame articular hará que veamos líquido a ese nivel. Esto no debemos confundirlo con tenosinovitis.

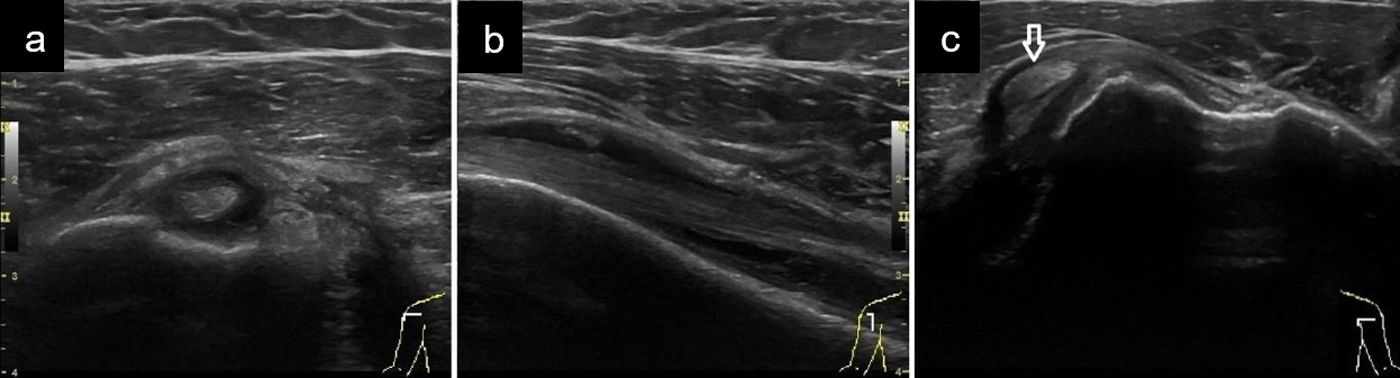

En la tenosinovitis se observa una proliferación sinovial en la pared de la vaina que en ecografía se muestra como unas excrecencias ecogénicas sobre un fondo de líquido anecogénico, que puede presentar vascularización aumentada con Doppler en caso de mayor actividad inflamatoria3,10,11,19 (figs. 4a y b).

a) Tenosinovitis bicipital observando líquido como un halo hipoecogénico rodeando el tendón del bíceps en un corte transversal en la corredera bicipital; b) Imagen a en eje longitudinal con derrame e imágenes hiperecogénicas en su interior compatibles con hipertrofia sinovial; el tendón del bíceps se muestra algo hipoecogénico y con pérdida de fibrilaridad en relación a tendinopatía; c) En un corte transversal luxación del tendón bicipital (señalado con flecha), que se encuentra fuera y medial a la corredera bicipital.

En cuanto a las roturas, pueden suponer todo un reto para el ultrasonido ya que el espacio que deja el tendón rápidamente se sustituye por tejido fibroso hiperecogénico que podemos confundir con patrón tendinoso. En este caso nos puede ayudar por un lado la anisotropía3, que es especialmente marcada en el tendón (el tejido fibroso no presenta), y por otro el barrido distal buscando en la unión miotendinosa, una imagen hiperecogénica correspondiente al muñón distal del tendón7,10.

InestabilidadExisten múltiples estructuras que estabilizan la porción larga del tendón bicipital en su largo recorrido desde su inserción proximal en tubérculo supraglenoideo, hasta su unión miotendinosa que se encuentra profunda a la inserción del tendón del pectoral mayor. Entre ellas se encuentran los ligamentos coracohumeral y glenohumeral superior, el ligamento transverso en la corredera y fibras del subescapular que van a insertarse en el troquiter. Estas estructuras se enfrentan a la tendencia del tendón del bíceps a luxarse medialmente y a su inestabilidad durante los movimientos de rotación del hombro, y en casos de traumatismo o cuadros degenerativos, pueden verse alteradas7,10,11,19.

El diagnóstico ecográfico de la luxación se basa en la visualización en eje transversal del tendón hiperecogénico con un halo hipoecogénico por derrame peritendinoso, desplazado medialmente (fig. 4c) ya sea por encima de las fibras de un tendón subescapular sano (lesión de los ligamentos coracohumeral y transverso), o bien dentro de las fibras del tendón del subescapular por rotura del ligamento glenohumeral superior y avance del tendón bicipital disecándolo por dentro10,11.

Afección de la articulación acromioclavicularArtropatía acromioclavicularLa artropatía acromioclavicular más frecuente es la degenerativa, que es altamente prevalente en la población. La ecografía presenta una sensibilidad similar a la radiografía convencional para su diagnóstico y suele ser un hallazgo habitual en las ecografías de hombro rutinarias10,20.

La imagen ecográfica de la artropatía consiste en un espacio articular disminuido, irregularidades de las superficies óseas (acromion y/o clavícula) y posible abombamiento de la cápsula articular.

La artropatía acromioclavicular puede ser de origen traumático, donde a nivel ecográfico podemos observar un espacio articular aumentado que puede acompañarse de hematoma o de líquido con abombamiento de la cápsula y engrosamiento del ligamento acromioclavicular3,10,14,20 (fig. 5a).

Afección en articulación acromioclavicular en imagen dual comparando con hombro contralateral sano: a) A la derecha articulación en hombro izquierdo normal, y a la izquierda hallazgos de artropatía con irregularidad cortical y abombamiento de la cápsula articular en hombro derecho; b) A la derecha articulación en hombro izquierdo normal y a la derecha se observa un aumento del espacio articular y abombamiento de la cápsula en hombro derecho.

Los esguinces se suelen producir por una contusión directa en el hombro con el brazo en aducción10.

Ecográficamente se observa un aumento del espacio acromioclavicular que varía según el grado de lesión y un abombamiento de la cápsula articular por sufusión hemática7,10,11,20 (fig. 5b).

Signo del géiserEl llamado «signo del Géiser» consiste en un significativo bultoma en la región subcutánea superficial a la articulación acromioclavicular y es un signo patognomónico de rotura completa del MR. La imagen ecográfica es similar a la de un quiste, una lesión bien definida de paredes hiperecogénicas e interior anecoico de gran tamaño que comunica con la articulación acromioclavicular7,10,20.

IntervencionismoEl uso de las infiltraciones sumado al crecimiento exponencial del manejo de la ecografía en AP, hacen relevante el planteamiento de las terapias ecoguiadas. Actualmente, múltiples estudios avalan la necesidad de la ecografía para realizar las infiltraciones con seguridad de alcanzar su objetivo, permitiendo controlar la punta de la aguja en todo momento y evitando estructuras como vasos o nervios. Muchos autores recomiendan que toda infiltración se realice de manera ecoguiada siempre que se disponga del equipo21,22 (video 5).

ConclusionesLa ecografía constituye una herramienta fundamental en el estudio del hombro doloroso y la competencia del médico de familia en esta herramienta es crucial para su diagnóstico. La mayoría de los casos de omalgia se deben a causas periarticulares, con especial origen en el MR, cuyo examen con ecografía presenta, en manos entrenadas, una alta sensibilidad.

FinanciaciónEl artículo se ha financiado exclusivamente con el patrimonio propio de los autores.

Consideraciones éticasSe ha contado con el consentimiento del paciente y se han seguido los protocolos de los centros de trabajo sobre tratamiento de la información de los pacientes.

Video 1 Vídeo explicativo de la sistemática de exploración del hombro.

Video 2 Corte longitudinal sobre el supraespinoso del hombro derecho de un paciente con clínica típica de tendinopatía del MR. Se pueden ver varias de las características de las tendinopatías, con engrosamiento, pérdida del patrón fibrilar con hipoecogenicidad del tendón del supraespinoso, que presenta varias calcificaciones en su interior.

Video 3 Corte longitudinal del supraespinoso del hombro derecho de un paciente con clínica de tendinopatía del manguito rotador. Se aprecian los típicos signos de tendinopatía: hipoecogenicidad, pérdida del patrón fibrilar del tendón e irregularidad insercional, y se detecta una clara bursitis subacromial subdeltoidea, visualizada como una colección anecogénica algo tabicada superficial al tendón, entre éste y el deltoides.

Video 4 Corte transversal del tendón del supraespinoso del hombro derecho de un paciente que consulta por dolor agudo tras un gesto brusco. Se detecta una rotura de espesor completo y sección parcial menor de 2cm (Snyder C2), con importante bursitis reactiva. Véase que comunica el líquido sinovial de la bursa con la rotura del tendón.

Video 5 Corte longitudinal del supraespinoso del hombro derecho. Infiltración ecoguiada. Véase la aguja como 2 líneas paralelas hiperecogénicas con la punta inmediatamente sobre la superficie del supraespinoso, sin penetrar en el mismo y la introducción del líquido anecogénico que rellena la bursa subacromial.