Actualmente el proceso de atención al parto es objeto de un excesivo intervencionismo, no siempre avalado por la evidencia científica, y descuidándose aspectos organizativos y de humanización. Pretendemos analizar la percepción y expectativas de las madres en la atención a su parto, puerperio y lactancia en los hospitales públicos del Servicio Gallego de Salud, para informar y facilitar la mejora de de este servicio en ellos.

Material y métodosSe realizaron 14 grupos focales (uno por cada hospital público de Galicia), compuestos de mujeres que dieron a luz en el año 2008 mediante parto vaginal o cesárea no programada.

ResultadosSe analiza el proceso del parto, identificando secuencialmente los elementos importantes para las madres, positivos y negativos, y las propuestas de mejora. Sus vivencias y opiniones, especialmente en aspectos como su participación en la toma de decisiones, la tecnificación del parto y la lactancia han permitido llevar a cabo una evaluación del funcionamiento del área de maternidad. Al investigar las expectativas y demandas de las usuarias se ha obtenido información de la calidad percibida, y se ha respondido a la necesidad de las madres de compartir su experiencia de parto.

ConclusionesLas madres demandan un trato más humano, empatía, más información y participación. Los procesos clave en los que se debe realizar un mayor esfuerzo en la aplicación de estos elementos son la dilatación y la estancia en la planta.

Delivery care giving is undergoing excessive interventionism today, not supported by scientific evidence, neglecting organisational aspects and individualisation. This study analyses the perception of mothers during their delivery, postpartum and breastfeeding periods in the Galician Health Service, in order to inform and help to improve this service.

Material and methodsA total of 14 focus group meetings were held (one in each Galician public hospital), consisting of women who, in 2008, delivered by vaginal delivery or those who were not scheduled for a caesarean section.

ResultsThe process of birth analysis can identify a sequence of important elements both positive and negative, for mothers, and may lead to suggestions for improvement. Their experiences and opinions, especially in aspects such as participation in decision-making, mechanisation of labour and lactation, may help to conduct an assessment of the maternity ward operating. When investigating expectations and demands from users, information from perceived quality is received, and also mothers’ experience is shared.

ConclusionsMothers call for humanity, empathy, information and participation. Facing the implementation of these elements, the key processes for working harder are the dilation stage and hospital staying.

La atención sanitaria que se presta actualmente debe incluir entre sus criterios de calidad no solo estándares normativos, sino también la opinión y experiencia de los profesionales y la percepción de los usuarios1. La incorporación de la calidad percibida a la gestión sanitaria es relativamente reciente, y en consecuencia no siempre se utilizan herramientas para poder escuchar a los pacientes con la forma o intensidad adecuada.

En los hospitales españoles la atención al embarazo y al parto representa la causa más frecuente de ingreso (el 14% según el Ministerio de Sanidad y Consumo)1. Existe una tendencia a la medicalización creciente de este proceso fisiológico, a pesar de que la evidencia científica recomienda eliminar las intervenciones inútiles, inapropiadas o innecesarias2.

En respuesta a esta situación, en 2007 el Ministerio de Sanidad y Consumo presentó una estrategia de atención al parto normal en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud1, insistiendo en la participación de las usuarias en la toma de decisiones y el abordaje de prácticas clínicas basadas en el mejor conocimiento disponible. La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia elaboró ese año un Plan de Atención Integral a la Salud de la Mujer3, en el que se incluye entre otras prioridades la incorporación progresiva a la Red de Hospitales del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) de centros que ofrezcan a las mujeres la posibilidad de realizar el parto de manera natural, menos medicalizado y más humanizado.

En la misma línea, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) publicó las «Recomendaciones Para la Asistencia al Parto» (2007)4 y a su vez la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) la «Iniciativa Parto Normal» (2008)5.

La atención durante el trabajo de parto debe incluir atención emocional, medidas de alivio del dolor e información. Así entendida, puede mejorar el proceso normal de trabajo de parto, el sentimiento de control y la competencia de las mujeres, y reducir por tanto la necesidad de intervención obstétrica6.

En el área de obstetricia destacan las evaluaciones llevadas a cabo en Inglaterra, Canadá o Asturias7–9, que analizan la multidimensionalidad de la satisfacción de las madres a la hora de dar a luz, y la reciente aplicación de la metodología cualitativa10,11, que aporta en ocasiones una visión antropológica o de género12. La metodología cualitativa, incluidos los grupos focales, se centra en las percepciones del individuo de forma vívida, acercándose a sus motivaciones, intereses y expectativas13,14.

En este contexto, el presente estudio se centra en analizar, desde el punto de vista de la usuaria, la asistencia al parto, lactancia y posparto en los hospitales del SERGAS, con la finalidad de mejorar la gestión de la maternidad y de sus recursos.

Este objetivo puede desglosarse en la necesidad de dar respuesta a 2 problemas particulares:

- 1)

Identificar y caracterizar los procesos que definen el servicio empleando el punto de vista de la usuaria, detallando aquellas fases y/o elementos «clave» que pretendemos mejorar.

- 2)

Analizar la calidad del servicio y realizar un diagnóstico de funcionamiento del mismo. Destacar elementos positivos y negativos, e identificar aquellos elementos que generan una mayor insatisfacción para priorizar áreas de mejora.

En el año 2009 se realizó un estudio mediante técnicas cualitativas de grupos focales a un grupo de mujeres que habían dado a luz en 2008 en 4 hospitales del SERGAS. Se realizaron en total 4 grupos focales, uno para cada centro. En cada grupo participaron entre 7 y 9 mujeres. Los resultados se presentaron a los jefes del Servicio de Obstetricia de todos los hospitales del SERGAS, quienes pidieron que se realizara un análisis específico por centro. A partir de esta petición se programó un grupo focal para los 10 hospitales del SERGAS que no habían participado en la primera parte del estudio. En estos grupos focales participaron de 7 a 9 mujeres que habían dado a luz en el año 2008 en un hospital del SERGAS y que no lo habían hecho mediante una cesárea programada.

Para la participación en cada uno de los grupos se seleccionaron mujeres de diferentes edades, residentes en área urbana o rural, de acuerdo con la distribución que respecto a estas características poblacionales tiene la comunidad autónoma. En la tabla 1 se describen cada uno de los 14 grupos.

Descripción de los grupos focales

| Grupo | Volumen partos/año | Área de residencia |

| 1 | 700-1.400 | Semi-urbana |

| 2 | 1.400-2.400 | Urbana |

| 3 | 1.400-2.400 | Semi-urbana |

| 4 | Mayor de 2.400 | Urbana |

| 5 | Mayor de 2.400 | Urbana |

| 6 | Mayor de 2.400 | Urbana |

| 7 | 700-1.400 | Rural |

| 8 | Menor de 700 | Semi-urbana |

| 9 | Menor de 700 | Rural |

| 10 | Menor de 700 | Semi-urbana |

| 11 | Menor de 700 | Rural |

| 12 | Menor de 700 | Rural o semi-urbano |

| 13 | Menor de 700 | Rural |

| 14 | Menor de 700 | Semi-urbana |

La selección de participantes se realizó a partir de la base de datos facilitada por el SERGAS, donde constaba la relación de mujeres con las características descritas. La información de la base de datos se depuró, eliminando aquellos casos en que no constaba algún dato relevante para su localización, como por ejemplo el teléfono o el domicilio actual. A partir de ello se preseleccionaron con números aleatorios, y estratificadamente por cuotas de edad según los datos proporcionados por el SERGAS, 9 mujeres por hospital, a las que se invitó a participar en el estudio. En caso de negativa se seleccionaba una nueva candidata, con las mismas características que la que había denegado su participación, llegando a contactar con 1.800 madres, dadas las dificultades que tenían para poder compaginar su actividad habitual con la participación en el grupo focal. A las 126 que aceptaron se les recordaba telefónicamente, una semana antes y un día antes de cada sesión el día, el lugar y la hora de la reunión para evitar pérdidas de participantes.

MaterialesEn cada grupo focal se realizó una única sesión de trabajo dirigida por 2 integrantes del equipo investigador, de distinto sexo, psicólogos y/o médicos con título de estudios avanzado y/o doctorado, que compaginaron esta labor con el desempeño habitual de sus profesiones.

Las sesiones fueron grabadas en soporte de audio, con la debida aprobación de las asistentes, garantizando la confidencialidad de la información. Se utilizaron elementos de apoyo como pizarras, cartulinas y pegatinas de colores para facilitar la expresión de las madres.

Se tuvo en cuenta el flujograma del parto utilizado por el Servizo Galego de Saúde para la describir la secuencia del proceso3. La importancia de los aspectos encontrados se discriminó más profundamente con un análisis de importancia valoración (Importance-Performance Analysis [IPA])15 que será objeto de otra publicación. Cada investigador trabajó sobre las transcripciones de los grupo en que participó y posteriormente confrontó sus resultados con el otro investigador para llegar a unos resultados por grupo/hospital. Se indica qué participantes responden a cada pregunta, el orden de las respuestas y la naturaleza de estas últimas (por ejemplo, incongruente, divagante, enfocada, etc.), así como la comunicación no verbal utilizada por cada uno de ellos. Posteriormente se integró la información de los 14 grupos focales por todos los investigadores.

ResultadosCaracterísticas de la muestraLa muestra final estuvo compuesta por 112 madres. De las 126 que inicialmente aceptaron participar no asistieron 14. Las edades comprendían entre los 17 y los 43 años (media=30,9; DE=5,5), todas ellas residentes en la comunidad autónoma de Galicia. El 65,8% había dado a luz mediante parto vaginal y el 25,2% por cesárea no programada. Además, en el 55,9% de los casos se trataba de su primer y único parto. El 76,6% alimentó a su bebé con lactancia materna en algún momento del puerperio.

Identificación y caracterización del procesoDesde un punto de vista experiencial se comprobó que las madres tienden a estructurar el proceso en torno a 3 tipos de elementos: 1) las dependencias físicas en las que están en cada momento; 2) los acontecimientos y sensaciones que van viviendo; y 3) los diferentes profesionales con los que se van encontrando.

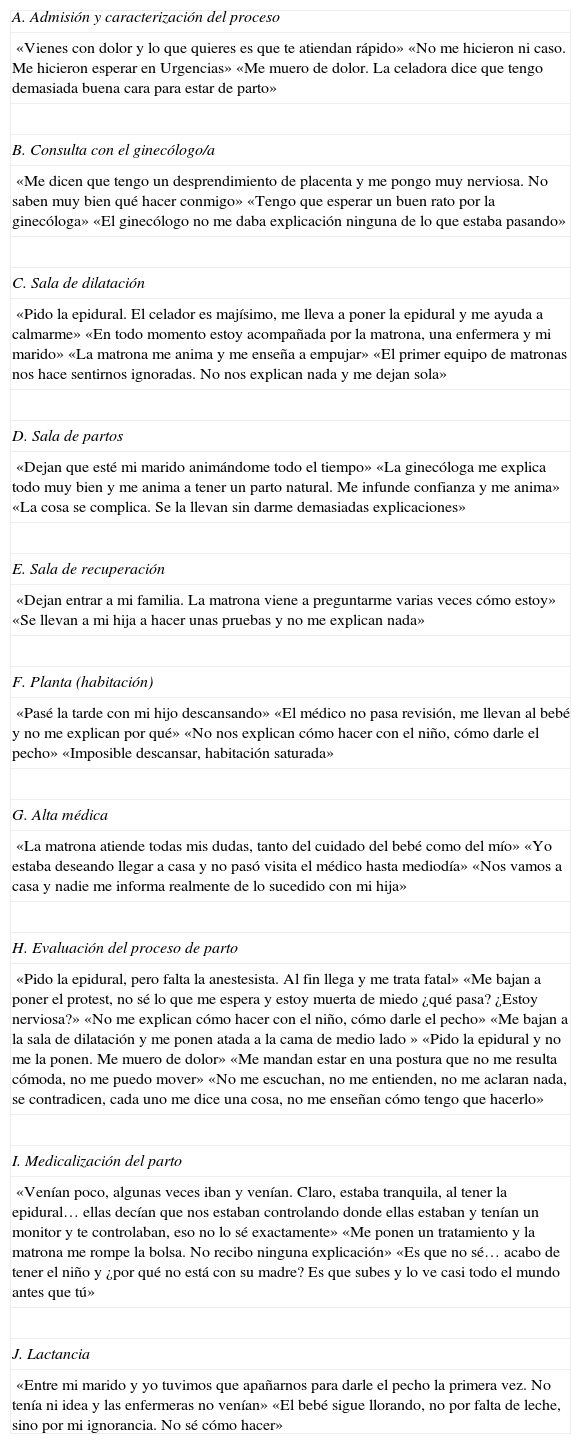

Se presentan los resultados relativos a los 14 hospitales (4 grupos focales realizados inicialmente y 10 de la segunda fase), acompañados de las palabras literales expresadas por las madres (tabla 2). En función de estos elementos se establece el siguiente esquema:

Ejemplos de las frases literales de las mujeres entrevistadas

| A. Admisión y caracterización del proceso |

| «Vienes con dolor y lo que quieres es que te atiendan rápido»«No me hicieron ni caso. Me hicieron esperar en Urgencias»«Me muero de dolor. La celadora dice que tengo demasiada buena cara para estar de parto» |

| B. Consulta con el ginecólogo/a |

| «Me dicen que tengo un desprendimiento de placenta y me pongo muy nerviosa. No saben muy bien qué hacer conmigo»«Tengo que esperar un buen rato por la ginecóloga»«El ginecólogo no me daba explicación ninguna de lo que estaba pasando» |

| C. Sala de dilatación |

| «Pido la epidural. El celador es majísimo, me lleva a poner la epidural y me ayuda a calmarme»«En todo momento estoy acompañada por la matrona, una enfermera y mi marido»«La matrona me anima y me enseña a empujar»«El primer equipo de matronas nos hace sentirnos ignoradas. No nos explican nada y me dejan sola» |

| D. Sala de partos |

| «Dejan que esté mi marido animándome todo el tiempo»«La ginecóloga me explica todo muy bien y me anima a tener un parto natural. Me infunde confianza y me anima»«La cosa se complica. Se la llevan sin darme demasiadas explicaciones» |

| E. Sala de recuperación |

| «Dejan entrar a mi familia. La matrona viene a preguntarme varias veces cómo estoy»«Se llevan a mi hija a hacer unas pruebas y no me explican nada» |

| F. Planta (habitación) |

| «Pasé la tarde con mi hijo descansando»«El médico no pasa revisión, me llevan al bebé y no me explican por qu黫No nos explican cómo hacer con el niño, cómo darle el pecho»«Imposible descansar, habitación saturada» |

| G. Alta médica |

| «La matrona atiende todas mis dudas, tanto del cuidado del bebé como del mío»«Yo estaba deseando llegar a casa y no pasó visita el médico hasta mediodía»«Nos vamos a casa y nadie me informa realmente de lo sucedido con mi hija» |

| H. Evaluación del proceso de parto |

| «Pido la epidural, pero falta la anestesista. Al fin llega y me trata fatal»«Me bajan a poner el protest, no sé lo que me espera y estoy muerta de miedo ¿qué pasa? ¿Estoy nerviosa?»«No me explican cómo hacer con el niño, cómo darle el pecho»«Me bajan a la sala de dilatación y me ponen atada a la cama de medio lado »«Pido la epidural y no me la ponen. Me muero de dolor»«Me mandan estar en una postura que no me resulta cómoda, no me puedo mover»«No me escuchan, no me entienden, no me aclaran nada, se contradicen, cada uno me dice una cosa, no me enseñan cómo tengo que hacerlo» |

| I. Medicalización del parto |

| «Venían poco, algunas veces iban y venían. Claro, estaba tranquila, al tener la epidural… ellas decían que nos estaban controlando donde ellas estaban y tenían un monitor y te controlaban, eso no lo sé exactamente»«Me ponen un tratamiento y la matrona me rompe la bolsa. No recibo ninguna explicación»«Es que no sé… acabo de tener el niño y ¿por qué no está con su madre? Es que subes y lo ve casi todo el mundo antes que tú» |

| J. Lactancia |

| «Entre mi marido y yo tuvimos que apañarnos para darle el pecho la primera vez. No tenía ni idea y las enfermeras no venían»«El bebé sigue llorando, no por falta de leche, sino por mi ignorancia. No sé cómo hacer» |

En esta fase se demandó agilidad, una atención inmediata y un tránsito rápido. El contacto inicial fue con celadores y personal de admisión. No se admitieron demoras, preguntas obvias ni comentarios fuera de lugar. Algunas mujeres cuestionaron la entrada al servicio de maternidad por urgencias y sugirieron otra posibilidad que les generase menos ansiedad (tabla 2).

Consulta con el ginecólogo/aSe demando empatía, información y seguridad. Tuvo lugar un primer contacto con los ginecólogos y no se admitieron esperas injustificadas, desconsideraciones, falta de profesionalidad ni dudas (tabla 2).

Sala de dilataciónReclamaron seguridad, sensación de control y un trato humano. Es importante que se proporcione información breve y relevante de cómo va a ser el proceso para el manejo de la incertidumbre (junto al acompañamiento de algún familiar) y la gestión del dolor. A este nivel cobró un enorme protagonismo la anestesia epidural. En este momento del proceso la mujer tomó contacto con 2 nuevos profesionales: la matrona y el anestesista. La matrona fue uno de los elementos «clave» del servicio. El establecimiento de un vínculo de familiaridad y confianza se demandó como fundamental. Le permite a la mujer reducir la ansiedad y le proporciona el apoyo emocional que necesita. Mención particular merecen permitir flexibilidad de movimientos, así como la disponibilidad de determinados utensilios de ayuda (ducha caliente, pelota) o el uso adecuado de la oxitocina.

El momento de la dilatación resultó clave, ya que en muchas ocasiones dura horas, el dolor es intenso y la inquietud manifiesta. La correcta administración de la epidural por un lado, y el establecimiento de unas condiciones de familiaridad por otro, condicionaron la valoración de esta fase (tabla 2).

Sala de partosEste fue el momento culminante del proceso, donde el bebé pasó al primer plano. Se demandó seguridad y rapidez. Aquí se incorporó un nuevo profesional: el pediatra. Su presencia, junto con la del ginecólogo y la matrona (aunque sea breve), confirió sensación de control y tranquilidad a la madre. Fue importante también la información sobre el buen estado del bebé (cada segundo sin información fue una eternidad para la madre) y facilitar un contacto inmediato con este. Vuelve a ser importante la presencia de un familiar, ya que su ausencia en esta fase se puede convertir en un agente de intranquilidad y un elemento distorsionador. La matrona, junto al personal de enfermería, volvió a cobrar protagonismo, ya que fue un momento especial en los cuidados de la madre que condicionó su recuperación posterior. Una mala práctica a este nivel constituyó una clara fuente de insatisfacción y puede condicionar la valoración global del servicio (tabla 2).

Sala de recuperaciónEn esta fase se demandó tranquilidad. Era importante que las instalaciones no se viesen afectadas por un exceso de actividad y que se garantizase el descanso de la madre. La presencia del familiar volvió a ser fundamental. Este fue un momento íntimo, donde el personal debía estar vigilante (disponible), pero en un segundo plano. La falta de información siguió estando presente (tabla 2).

Planta (habitación)La comodidad, el trato familiar y el descanso marcaron la estancia en la planta de maternidad. Cobraron protagonismo 2 cuestiones: la alimentación y los cuidados del bebé (con todos los problemas que rodearon la lactancia materna) y los cuidados de la madre (especialmente en casos de cesárea). El papel del ginecólogo/a fue capital, a quien se le pidió ante todo tiempo, interés y profesionalidad. Del resto de personal se demandó una respuesta rápida y amable, además de paciencia e interés a la hora de atender y resolver adecuadamente las demandas del usuario. Es muy importante que dispongan de la información adecuada para resolver las dudas que se plantean. La estancia en planta, junto con la dilatación, fue otro de los momentos clave, dada la concentración de demanda de mejora en estos momentos por parte de las madres (tabla 2).

Alta médicaEn esta última fase se demandó agilidad, buena información (útil, clara y completa) respecto a cuestiones como la alimentación, cuidados del bebé y revisiones (tanto del pediatra como del ginecólogo), garantizando así la continuidad de los cuidados. Se agradeció un trato cordial e interés por resolver las dudas que se plantean. Fue importante evitar retrasos innecesarios y problemas burocráticos (firma del alta por el facultativo, pruebas pendientes de realización, etc.) (tabla 2).

Evaluación del procesoProridades establecidas por las madresLas mujeres manifestaron necesitar:

- 1.

Un trato más empático y humano.

- 2.

Más información durante todo el proceso y favorecer la participación en las decisiones.

- 3.

Favorecer un mejor manejo del dolor, administrando correctamente la epidural y ofertando métodos alternativos.

La seguridad en el proceso, la presencia de la pareja, la ayuda en la lactancia y los cuidados del bebé completaron las grandes preocupaciones de las madres (tabla 2).

Medicalización del partoConseguir que todo el proceso se desenvuelva en unas condiciones de máxima seguridad y mínima incertidumbre fue una preocupación común para las usuarias. Acudieron al hospital con el convencimiento de que esta premisa era satisfecha.

La información, la participación de la mujer en la toma de decisiones, el promover una mayor comodidad y libertad de movimiento, y un uso racional de la epidural (cuando sea adecuado y en los casos que sea necesario) constituyeron las necesidades de las madres. La importancia que las madres dieron al manejo del dolor convirtió la epidural en uno de los elementos que centró sus expectativas. La epidural es un logro al que la mujer no estaba dispuesta a renunciar. Si bien, existió un deseo de métodos complementarios de alivio del dolor (pelotas, acupuntura…) (tabla 2).

LactanciaExistió una buena predisposición materna, conscientes de sus ventajas, y casi todas lo intentaron. En la práctica experimentaron muchas dificultades, falta de información y de habilidades. A menudo no encontraron en el personal sanitario la ayuda necesaria para aprender. Ante esta situación surgió un sentimiento de impotencia. La preocupación por la salud del bebé generó una excesiva responsabilidad y un exceso de presión que desembocó en una enorme frustración. Termina en abandono y, en muchos casos, con un sentimiento de culpa (tabla 2).

DiscusiónLa atención al parto implica elementos humanos de gran trascendencia que deben ser tenidos en cuenta. Entre las participantes en los grupos focales existe la manifestación unánime de agrado por discutir puntos de vista y experiencias en torno al parto y al puerperio. Esta opinión, ya expresada en trabajos de temática similar16, podría poner en evidencia la necesidad de tener que ofrecer a la partera el apoyo y la información que sobre el parto y lactancia antaño realizaba la familia. La información que se da durante la gestación desempeñaría un papel relevante en el objetivo de evitar expectativas erróneas de la gestante. La educación sanitaria realizada durante la gestación y en los cursos de preparación al parto (si es que se hacen) puede favorecer que haya después una mayor satisfacción en el proceso de parto14 y puerperio7,16.

Temas como la ansiedad y/o el miedo, el cuidado de los hijos y la lactancia se repiten en los planos nacional e internacional de la literatura. Varios trabajos ponen énfasis en la necesidad de recibir información a lo largo de todo el proceso y adquirir habilidades en el cuidado infantil17. Estos datos incidirían en la importancia de la preparación del personal de las plantas y de dotación suficiente para poder explicar a la madre cómo dar el pecho a su retoño, con eficacia y comodidad. La mejora en la facilidad de comunicación, para que las madres puedan ponerse en contacto con los profesionales (al menos telefónicamente, como ya existe en otros países7) también contribuiría a que la madre se sintiera apoyada18 fuera del ámbito hospitalario.

La mayoría de las participantes en este estudio son ajenas al debate institucional acerca de la excesiva medicalización del parto. La tecnología aparentemente no es causa de malestar, sino que les aporta seguridad, posiblemente debido a un déficit de información o a la persistencia de una cultura del parto donde este tipo de elementos tienen aún un arraigo considerable. Sería importante incorporar esta cuestión a los planes de formación de los profesionales y a los propios protocolos, transmitiéndoselo progresivamente a la mujer. Una mayor libertad de posición y movimiento durante el parto, tener un entorno más acogedor, con un mejor trato, la presencia del compañero o el contacto piel a piel con el bebé, son cuestiones que deberían integrarse en las pautas actuales de la asistencia a la gestante, pues ayudarían a mejorar esos aspectos que se manifiestan en los grupos.

En ese sentido podría caracterizarse el parto ideal como un parto sin complicaciones, seguro (con supervisión y accesibilidad de recursos necesarios), sin mucho dolor, ágil (sin esperas innecesarias), rápido, con mayor libertad de movimientos, acompañada, al lado de los suyos, bien informada y con la menor incertidumbre posible.

A la hora de interpretar los resultados hay que tener en cuenta no solo la complejidad del proceso del parto que incorpora procesos psicológicos y fisiológicos, sino la influencia de factores contextuales, políticos y culturales19. En el periodo en el que las madres participantes dieron a luz, la implantación del Plan de Atención Integral a la Salud de la Mujer de la Consellería de Sanidade, que tiene como objetivo humanizar la atención al parto, era desigual en los hospitales gallegos, por lo que queda camino para recorrer. Uno de los hospitales participantes estaba acreditado por la Iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y lactancia (IHAN)20, y justamente el grupo focal de mujeres que habían parido en este hospital fue en el que las opiniones eran más favorables respecto a la atención recibida durante todo el proceso de parto y puerperio. Una dificultad presente en la mayoría de los estudios que investigan la satisfacción es un sesgo positivo. La posible fidelidad de las madres a sus partos, negando malas experiencias o renunciando a expresar comentarios críticos puede alterar el relato de las experiencias. Así mismo, existen factores como la paridad, la asistencia a cursos preparto, o el tamaño del hospital, que pueden tener efectos en la satisfacción y que son difíciles de valorar.

Los grupos focales facilitan una mayor comprensión de las necesidades de diversos grupos, y por tanto posibilitan la obtención de propuestas y elemento claves de mejora que ayuden a mejorar la práctica clínica21,22. Somos conscientes de que el número reducido de mujeres que participa en un grupo focal limita la generalización de los resultados. Esta posible carencia en términos de representatividad muestral es suplida por una cuidada selección y captación de las participantes. Por su parte, la posible amenaza de falta de objetividad y fiabilidad de la información extraída es solventada a través de la estandarización máxima del procedimiento, el registro objetivo de la información y la experiencia del investigador y su capacidad empática, así como su capacidad de análisis y de síntesis de la información extraída. Aun así, la naturaleza interactiva de los grupos focales y la particular importancia de los contextos en que se emplean las palabras nos ha llevado a obviar las frecuencias de mención en los resultados, pues pueden conducir a error, encaminando al lector a interpretaciones de dudosa validez externa. Si bien conviene señalar que los elementos recogidos en las tablas 3–6 fueron mencionados por al menos el 50% de las participantes en cada grupo y están ordenados según su frecuencia de mención. Debe tenerse en cuenta además que se trata de un estudio cualitativo de naturaleza exploratoria, cuya finalidad era la de «captar» las principales preocupaciones y «sensibilidades» que subyacen a la experiencia de parto, y cuyos objetivos son abordados de forma extensiva con la realización de un segundo estudio de naturaleza cuantitativa, que va a permitir analizar resultados con un margen de error conocido.

Resultados de un hospital de tamaño pequeño, perfil semiurbano

| Aspectos positivos | Aspectos negativos | Elementos relevantes | Recomendaciones |

| -La matrona-Preocupación por la lactancia materna y ayuda-Información-Atención del personal-Las enfermeras | -La atención de los médicos-Sobrecarga de trabajo, excesivas prisas-Servicio de Pediatría-Que no sea la misma matrona la que siga tu embarazo y el parto-El aseo, las habitaciones-Compartir habitación y planta | -Atención/cuidados del niño-Atención/cuidados de la madre-Tranquilidad-Alimentación del bebé-Trato | -Separar más el área de maternidad del resto de áreas del hospital-Ubicar el área de maternidad en un bloque independiente |

Resultados de un hospital de tamaño medio-bajo, perfil rural

| Aspectos positivos | Aspectos negativos | Elementos relevantes | Recomendaciones |

| -Trato del personal (matronas, enfermeras y celadores)-El afecto y seguridad que te dan-Agilidad a la hora del parto-Que puedas pedir la epidural-Comida-Atención al bebé-Primer contacto con el bebé-Poder estar acompañada de tu marido | -Falta de explicaciones. Manejo de la incertidumbre y apoyo psicológico-Poca ayuda e información sobre el cuidado del bebé en la habitación-Trato del personal (ginecólogo y anestesista)-Imposibilidad de descansar (excesivas visitas)-Instalaciones y material antiguo, falta de equipamiento-Falta seguimiento y apoyo tras salir del hospital-Separar la madre del bebé al nacer durante demasiado tiempo | -Atención personalizada, empatía y flexibilidad-Gestión de la información-Seguridad para madre y bebé, con disponibilidad de medios técnicos-Profesionalidad y formación del personal-Cierta flexibilidad postural-Instalaciones más familiares-Tranquilidad y sensación de control-Poder estar acompañada en todo momento | -Garantizar buen trato del personal-Proporcionar información durante todo el proceso-Personalizar la atención-Instalaciones más cómodas y tranquilas («menos hospitalización»)-Garantizar la profesionalidad y una buena formación del personal-Utilizar recursos médicos en caso necesario, no por sistema |

Resultados de un hospital de tamaño medio, perfil urbano

| Aspectos positivos | Aspectos negativos | Elementos relevantes | Recomendaciones |

| -Trato del personal y profesionalidad-Poder estar acompañada-Los momentos vividos en la sala de recuperación-El primer contacto con el bebé-Cursos de preparación al parto-El equipamiento, la tecnología | -Que no me explicaran nada (ginecólogos, matronas), que me ignorasen-No garantizar la presencia de un familiar, que dependa del equipo que te toque-El trato poco humano de alguna matrona-Poca flexibilidad en la postura durante dilatación y expulsión-Las instalaciones viejas, los baños, las camas…-Poca ayuda con el bebé en la habitación | -Trato más humano (matronas, ginecólogos, enfermeros, pediatras)-Empatía-Profesionalidad, buena formación-Gestión de la información-Garantizar la presencia de un familiar-Mayor naturalización del proceso-Mejora de infraestructuras | -Garantizar la calidad de la atención al usuario y un buen trato-Proporcionar información durante el parto-Garantizar la presencia de un familiar-Modernizar el material de cara a una mayor naturalización del parto-Favorecer el descanso de la madre-Habitaciones separadas |

Resultados de un hospital grande, perfil urbano

| Aspectos positivos | Aspectos negativos | Elementos relevantes | Recomendaciones |

| -La matrona-Poder vivir la experiencia con mi marido-Algunos ginecólogos/as-Que nos dejasen solos en la dilatación-El trato de las enfermeras, auxiliares y celadores | -Algún ginecólogo. Trato poco humano, prepotencia, brusquedad…-Poca información, pocas explicaciones, no me cuentan nada ni me consultan-Escasa formación del personal en puericultura-Entrada por urgencias (inquietud, tensión…)-Dolor exagerado-Retraso del alta por mala planificación de las pruebas al bebé-Mala coordinación entre planta y consulta | -Buena atención a la madre y al bebé-Trato más humano y respeto como persona-Información (que te digan lo que te van a hacer en cada momento)-Acompañamiento de la pareja-Realización de las pruebas estrictamente necesarias-Potestad para tomar ciertas decisiones-Profesionalidad | -Ejercer un control más estricto sobre la atención y el desempeño del personal-garantizar la profesionalidad-Otorgar más importancia a la información que se da a la madre-Hacer partícipe a la madre de buena parte de las decisiones-Dar información y ayuda práctica con relación a la lactancia materna y los cuidados del bebé |

En conclusión, no es posible alcanzar un servicio de calidad si este no la tiene realmente para el usuario, por lo que se deben conocer sus necesidades.

Las madres centran sus necesidades en una atención personalizada donde la empatía, el trato cercano y la correcta información son elementos considerados indispensables.

Los momentos clave en los que los sanitarios deben estar más atentos y donde deben realizar un mayor esfuerzo en la aplicación de estos elementos son durante la dilatación y la estancia en la planta.

Las matronas constituyen uno de los elementos que se identifican como puntos fuertes del servicio, en el sentido que de lo que dicen y hacen influye significativamente en la satisfacción de la madre.

Se reclama un esfuerzo en favorecer un mejor manejo del dolor, aumentar las posibilidades de acompañamiento y la libertad de movimientos y posturas, así como la flexibilidad en la ingesta de líquidos, implicando una actitud menos directiva por parte del personal y una mayor naturalización del proceso y comodidad para la madre.

La lactancia materna es un tema crucial que requiere de una mayor información y ayuda efectiva por parte del personal, dadas las dificultades que supone para las madres, incluso más allá del alta hospitalaria.

FinanciaciónEste trabajo ha obtenido una beca de financiación del Plan Nacional de Investigación Científica I+D+I y del Instituto Carlos III, proyecto n.° MD07/00157, resolución del 25 de julio de 2007, publicada en BOE n.° 223 del mismo año. También ha recibido una beca para la realización de proyectos de investigación en el sistema público de Galicia, de la Consellería de Sanidade, con n.° PSO 7/73.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

A todas las madres, protagonistas junto a sus recién nacidos de este trabajo, en especial a las 112 que tomaron parte activa en él, cuyas aportaciones, anhelos y necesidades se han intentado reflejar.