Evaluar el impacto de una campaña de promoción de la higiene de manos sobre las tasas de infección en un hospital de tercer nivel en Las Palmas de Gran Canaria.

MétodosEstudio descriptivo ecológico, valorando frecuencia de higiene de manos en 3 áreas asistenciales y las tasas de infecciones. Se consideraron 4 momentos temporales: basal (2005), fase 1 de intervención (2006), fase 2 de intervención (2007) y postintervención (2008). La intervención consistió en introducir productos de base alcohólica, feedback sobre resultados de cumplimiento, diseño y colocación de carteles y sesiones de educación sanitaria, con demostraciones prácticas. Se usaron criterios estandarizados para medir variables.

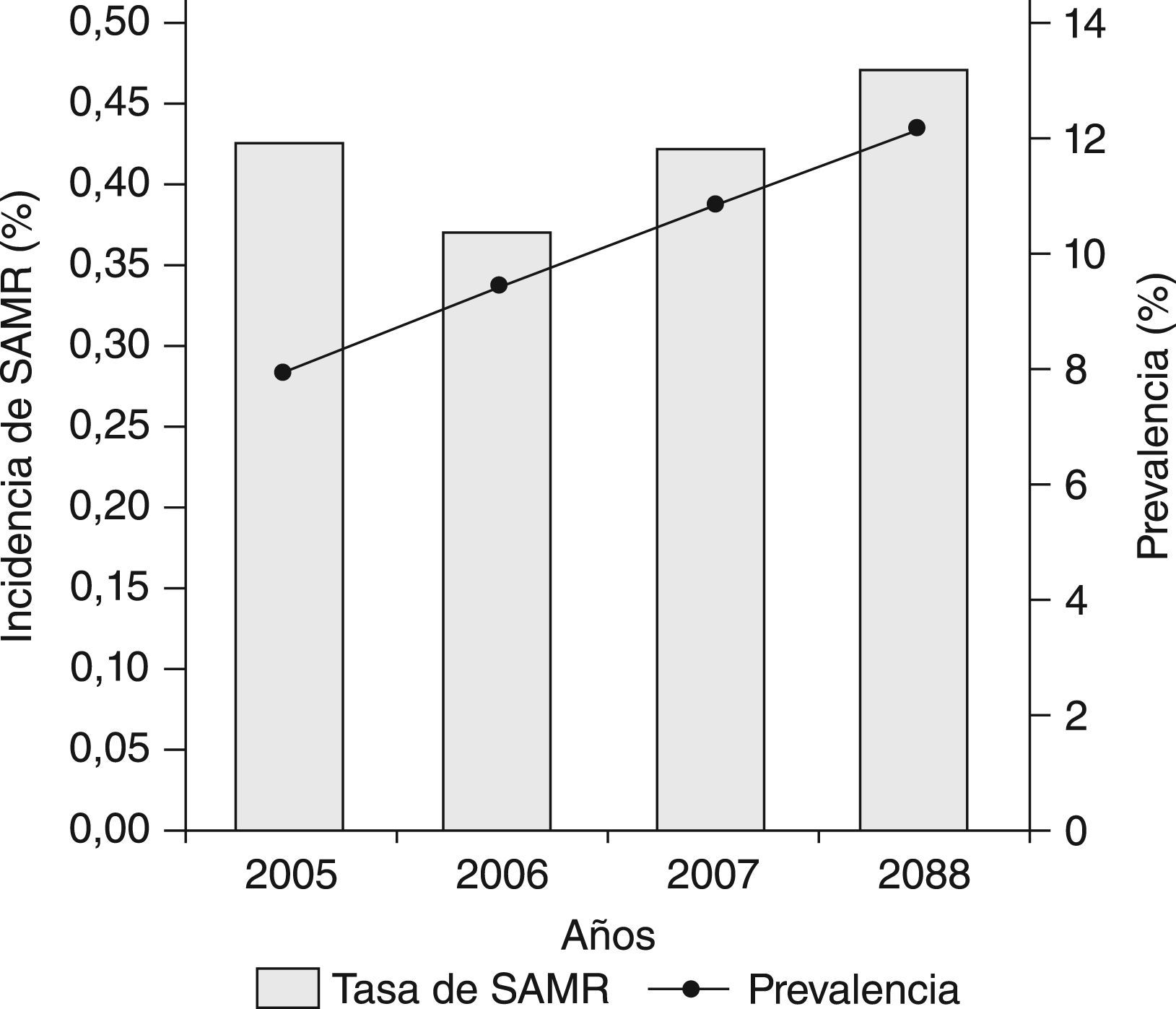

ResultadosSe detectó un incremento en la tasa de cumplimiento a lo largo de los 3 periodos, desde el 19,6% en el periodo basal, al 40,0% final (p<0,001). El incremento del cumplimiento fue más acusado entre las oportunidades de riesgo alto (del 12,0–28,4%; p<0,001), aunque solo tras la primera fase de la campaña y entre las de riesgo medio (del 23,6–41,7%; p<0,001). No obstante, los indicadores de infección aumentaron en todas las áreas vigiladas, en especial la prevalencia de pacientes infectados, del 8% en 2005 al 12,2% en el año 2008.

ConclusionesA pesar del incremento en el cumplimiento de la higiene de manos en las áreas vigiladas, no se han conseguido reducir las tasas de infecciones nosocomiales en el hospital. Una estrategia más eficiente debería implicar a responsables clínicos y directivos en todos los aspectos del control de las infecciones.

to assess the impact of a hand hygiene campaign on the rate of healthcare-associated infections in a teaching hospital in Las Palmas.

MethodsEcological design by hand hygiene frequency measurement at three high risk areas along with infection rates calculation over four periods of time: baseline (2005), phase 1 (2006), phase 2 (2007), and post-intervention (2008). Multi-modal intervention comprised the introduction of alcoholic solutions for rubbing hands, feedback on observed compliance, design and placement of posters, and healthcare workers training through all clinician areas. Variables measurement was carried out according to standardized criteria.

Resultsan increase in hand hygiene compliance was achieved over the tree periods of compliance surveillance, from 19,6% at baseline to 40,0% (p<0,001) at the last period. The increase was higher among those opportunities for hand hygiene considered as high risk for pathogen transmission (from 12,0% to 28,4%; p<0,001), but only after phase 1, and for medium risk opportunities. Infection rates did not low in every area under surveillance, especially prevalence of infected patients, which increased from 8% in 2005 to 12,2% in 2008.

ConclusionsDespite the increase in adherence to hand hygiene at the areas under surveillance, health-care associated infections were not lowered hospital-wide. A more comprehensive strategy should be implemented, increasing managers and directors support in every task related to infection control.

Es conocido que la mayoría de infecciones asociadas con la asistencia sanitaria (IAAS), son transmitidas por contacto directo, especialmente por las manos de los profesionales de la salud1–7, así como que la adherencia a la higiene de manos por parte de aquellos es deficiente, siendo varias las barreras identificadas2,3, algunas de las cuales pueden reducirse con la introducción de un antiséptico de base alcohólica y con una campaña de sensibilización e información3. El uso de productos de base alcohólica junto a estrategias combinadas de educación, material escrito, uso de recordatorios y retroalimentación continua (feedback), son las que han mostrado un efecto más marcado y duradero1–6. Todo ello sin olvidar los aspectos conductuales, subyacentes al comportamiento de los profesionales sanitarios7.

Los estudios publicados sobre la efectividad tanto de la promoción de la higiene de manos, como del efecto del incremento de la adherencia sobre las tasas de infecciones han sido de calidad metodológica deficientes, tal como queda reflejado en una reciente revisión sistemática8.

El Servicio Canario de la Salud con el fin último de incrementar la seguridad de la atención sanitaria ha desarrollado un proyecto encaminado a mejorar la adherencia a las recomendaciones de la higiene de manos por parte de los profesionales y a la instauración de políticas globales de seguridad de pacientes. Para ello recientemente se ha firmado un convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo9. En este sentido, desde el Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil llevamos a cabo un programa para la vigilancia y el control de las IAAS en el que se incluyen actividades relacionadas con la promoción de la higiene de manos entre el personal sanitario, así como vigilancia de las infecciones en las áreas de cuidados intensivos, de las infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos y de la incidencia de patógenos de importancia epidemiológica, como el Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM).

Presentamos aquí los resultados de la adherencia a la higiene de manos en 3 áreas clínicas consideradas de alto riesgo en un hospital de tercer nivel, así como los principales indicadores del sistema de vigilancia de las IAAS, con el objetivo de evaluar el impacto de la campaña de promoción de la higiene de manos sobre las tasas de infección.

Material y métodosPoblación y lugar del estudioSe realizó un estudio descriptivo ecológico en el que se relacionan las tasas de infección con la adherencia a la higiene de manos realizada por parte de personal médico, de enfermería y de auxiliares de enfermería, medida esta mediante varios estudios seriados de corte.

El centro es el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, hospital de tercer nivel que cuenta con 410 camas, 2.900 trabajadores y que sirve a una población de referencia de unos 400.000 habitantes.

La intervención se desarrolló en 3 fases, por lo que se consideraron 4 momentos temporales:

- •

Preintervención: año 2005 (medición basal de IAAS) y enero–marzo, 2006 (medición basal de la adherencia a la higiene de manos, usando métodos estandarizados1–3,5, como se detalla más adelante).

- •

Intervención. Fase 1: todo el año 2006. Entre enero–marzo de 2006 se realizó la primera medición de la adherencia a la higiene de manos. Entre abril–septiembre de 2006 se introdujo la solución alcohólica y se hizo feedback sobre los resultados de cumplimiento observados en la fase anterior; además, se colocaron carteles en las áreas de asistencia. Entre octubre–diciembre de 2006 se realizó una segunda medición de la adherencia a la higiene de manos.

- •

Intervención. Fase 2: todo el año 2007. Entre enero–junio las actuaciones fueron feedback de resultados a las áreas monitorizadas, sesiones clínicas sobre resultados de vigilancia en el servicio de medicina intensiva y sesiones de educación sanitaria en todas las áreas asistenciales enfocadas al uso de la solución alcohólica, con demostraciones prácticas. Entre julio–septiembre de 2007 se realizó la tercera medición de la adherencia a la higiene de manos. Posteriormente, entre septiembre–diciembre de 2007 se volvió a realizar feedback de resultados y sesiones de formación.

- •

Postintervención: enero–diciembre 2008. Medición de IAAS.

La solución alcohólica se estaba usando previamente de forma puntual en otras áreas del hospital para el control de situaciones epidémicas. En la primera fase solo se introdujeron las presentaciones de 500–1.000ml en los controles de enfermería o en las habitaciones de pacientes (dependiendo del área). En la segunda fase se introdujeron las presentaciones de 100ml para uso individual y se valoró la preferencia del personal con distintas formulaciones. Los carteles se diseñaron por el personal del servicio de medicina preventiva, sin participación del personal sanitario y fueron colocados en áreas estratégicas de atención a pacientes; se tuvieron en cuenta las recomendaciones de Pittet et al3. Las sesiones de educación sanitaria comenzaron con una sesión general para todo el personal, seguida de demostraciones prácticas en los servicios clínicos. No se cuantificó la asistencia del personal ni se realizó una evaluación de los conocimientos, al no ser estos los objetivos de dichas sesiones.

Recogida de datosEl personal entrenado del servicio de medicina preventiva realizó la vigilancia de las infecciones nosocomiales, según cronograma preestablecido, siguiendo recomendaciones científicas10–13. Se calculó la tasa de incidencia mensual de infecciones totales en el servicio de medicina intensiva en el periodo de noviembre de 2005–junio de 2008. En todo el hospital se calculó la prevalencia anual de infecciones usando la metodología del proyecto EPINE, desde el año 2005–2008, siempre en el mes de mayo12. La tasa de incidencia anual de SARM se calculó a partir de un sistema de vigilancia pasivo basado en los resultados microbiológicos positivos de casos nuevos anuales del periodo 2005–2008. Los criterios utilizados para el diagnóstico de infección nosocomial en todos los casos correspondieron a las definiciones de los Center for Disease Control and Prevention14.

El mismo personal, entrenado entre los meses de noviembre y diciembre de 2005 efectuó la vigilancia del cumplimiento de la higiene de manos en 3 momentos temporales distintos: enero–marzo de 2006, octubre–diciembre de 2006 y enero–junio de 2007, según metodología estandarizada1–3,5. Para ello, mediante el método de «ventana de actividad», 4 observadores registraban la existencia de una oportunidad de higiene, si se llevaba a cabo la higiene y la categoría profesional del personal implicado. Se estudiaron 3 áreas consideradas de alto riesgo: servicio de medicina intensiva de adultos (20 camas), oncohematología (área de hospitalización de pacientes neutropénicos, con 10 camas) y urgencias de adultos. En las 2 primeras áreas existen lavamanos en cada habitación y en el área de urgencias están estratégicamente situados. No se comunicó a los trabajadores que iban a ser observados, pues esta práctica era coincidente con la visita regular a estas áreas por otros motivos (vigilancia de la infección nosocomial, toma de muestras ambientales, inspecciones de higiene, etc.). No se valoró el uso de guantes ni la adecuación de la técnica de la higiene (duración, tiempo de higiene, frotación en toda la superficie de las manos). Tampoco se monitorizó de forma rutinaria el consumo de productos de base alcohólica en este periodo.

VariablesSe definió como «contacto directo» todo procedimiento que implicara la relación directa de la mano del trabajador sanitario con piel y/o mucosas de un paciente y «oportunidad de higiene» como toda aquella situación en la que esté indicado realizar higiene de manos, sea cual sea la técnica recomendada (lavado rutinario, antiséptico, quirúrgico o uso de productos de base alcohólica). La variable resultado «cumplimiento con la higiene de manos», se definió como la realización por parte de los profesionales de lavado rutinario con agua y jabón o la antisepsia con productos de base alcohólica1,2.

Otras variables consideradas fueron categoría profesional (facultativos y MIR, enfermeros y auxiliares de enfermería), momento del contacto (antes o después) y área del hospital (cuidados intensivos, oncohematología y urgencias). Las oportunidades se clasificaron según el grado de riesgo de transmisión de microorganismos, siguiendo criterios científicos reconocidos en 3 grupos1–3,5: alto riesgo (antes del contacto o cuidado de un paciente o entre distintos sitios de un mismo paciente), moderado riesgo (después del contacto o cuidado de un paciente o de sus secreciones) y bajo riesgo (contacto con medicación o enseres de la habitación).

Respecto a la medición de las IAAS, se calcularon las tasas de incidencia de infecciones en cuidados intensivos (número de infecciones por cada 1.000 días de estancia), la tasa de incidencia anual de SARM (número de pacientes con cultivo positivo por cada 100 ingresos) y la prevalencia anual de pacientes infectados (número de pacientes infectados por cada 100 pacientes ingresados). Durante el periodo del estudio no se cambiaron los criterios diagnósticos de las IAAS. Igualmente la metodología de recogida de datos tampoco varió.

Análisis de los datosLos datos fueron procesados con el programa informático SPSS 11.5 (SPSS, Inc, Chicago, IL). Se calcularon tablas de frecuencias y análisis de asociación de las variables categóricas con el porcentaje de cumplimiento a lo largo de los 3 periodos de observación, mediante la chi cuadrado de tendencias. Para los datos de vigilancia de infecciones se calcularon las tasas de incidencia y de prevalencia correspondientes.

ResultadosSe observaron un total de 1.740 oportunidades repartidas entre los 3 periodos, lo que permitió conocer la tasa de cumplimiento global, que fue del 31,4%. Se detectó un incremento en la tasa de cumplimiento a lo largo de los 3 periodos, desde el 19,6% en el periodo basal, al 35,6% en el segundo periodo, tras la introducción de la solución alcohólica y llegando hasta el 40,0% final (p<0,001).

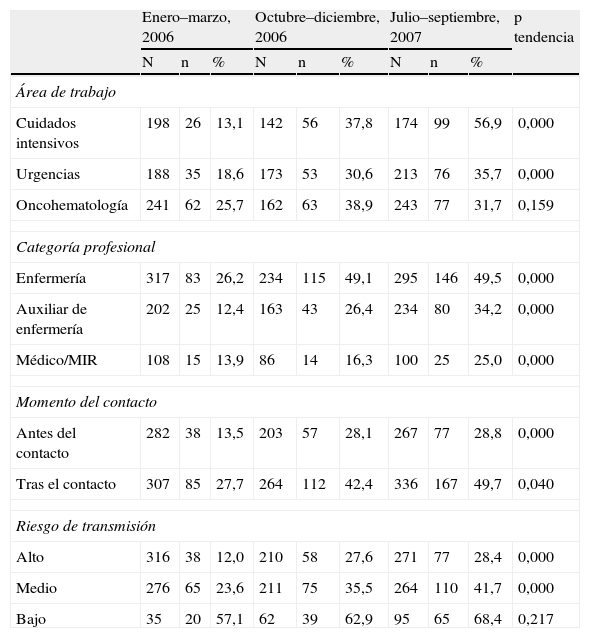

La tabla 1 resume los principales hallazgos evolutivos del cumplimiento en la fase inicial y tras los 2 seguimientos realizados.

Evolución de la adherencia a la higiene de manos

| Enero–marzo, 2006 | Octubre–diciembre, 2006 | Julio–septiembre, 2007 | p tendencia | |||||||

| N | n | % | N | n | % | N | n | % | ||

| Área de trabajo | ||||||||||

| Cuidados intensivos | 198 | 26 | 13,1 | 142 | 56 | 37,8 | 174 | 99 | 56,9 | 0,000 |

| Urgencias | 188 | 35 | 18,6 | 173 | 53 | 30,6 | 213 | 76 | 35,7 | 0,000 |

| Oncohematología | 241 | 62 | 25,7 | 162 | 63 | 38,9 | 243 | 77 | 31,7 | 0,159 |

| Categoría profesional | ||||||||||

| Enfermería | 317 | 83 | 26,2 | 234 | 115 | 49,1 | 295 | 146 | 49,5 | 0,000 |

| Auxiliar de enfermería | 202 | 25 | 12,4 | 163 | 43 | 26,4 | 234 | 80 | 34,2 | 0,000 |

| Médico/MIR | 108 | 15 | 13,9 | 86 | 14 | 16,3 | 100 | 25 | 25,0 | 0,000 |

| Momento del contacto | ||||||||||

| Antes del contacto | 282 | 38 | 13,5 | 203 | 57 | 28,1 | 267 | 77 | 28,8 | 0,000 |

| Tras el contacto | 307 | 85 | 27,7 | 264 | 112 | 42,4 | 336 | 167 | 49,7 | 0,040 |

| Riesgo de transmisión | ||||||||||

| Alto | 316 | 38 | 12,0 | 210 | 58 | 27,6 | 271 | 77 | 28,4 | 0,000 |

| Medio | 276 | 65 | 23,6 | 211 | 75 | 35,5 | 264 | 110 | 41,7 | 0,000 |

| Bajo | 35 | 20 | 57,1 | 62 | 39 | 62,9 | 95 | 65 | 68,4 | 0,217 |

N: número de observaciones; n: número de cumplimientos con la higiene de manos; %: tasa de adherencia.

Respecto a la categoría profesional, todos los profesionales han incrementado significativamente el cumplimiento. La primera parte de la campaña tuvo un impacto significativo sobre el personal de enfermería, entre quienes se observó un incremento significativo de la higiene de manos (desde el 26,2–49,1%), pero la segunda parte de la campaña no consiguió incrementar este cumplimiento (49,5%). Entre el personal médico el efecto fue contrario, de forma que la fase inicial de la campaña no consiguió incrementar el cumplimiento de forma significativa (del 13,9–16,3%, p=0,40), pero sí tras la segunda fase (25,0%; p=0,04).

En todos los servicios se logró aumentar el índice de cumplimiento de manera significativa, destacando el servicio de medicina intensiva que, con el cumplimiento basal más bajo (13,1%), pasó a ser el área con mayor adherencia (56,9%). La única área donde este aumento no fue mantenido a lo largo de los siguientes periodos de monitorización de la adherencia fue en el servicio de oncohematología.

Un hallazgo importante es que el incremento del cumplimiento fue más acusado entre las oportunidades clasificadas como de riesgo alto (del 12,0–28,4%), aunque solo tras la primera fase de la campaña y riesgo medio (del 23,6–41,7%; p<0,001). En las oportunidades de bajo riesgo el incremento fue débil y no significativo.

Aunque el cumplimiento observado fue siempre mayor tras contactar con el paciente, la categoría «antes del contacto» experimentó un mayor incremento (del 13,5–28,4%) en relación a tras el «contacto con el paciente» (del 27,7–49,7%). Igualmente, el análisis de la evolución del cumplimiento según la presión de lavado (n.° de oportunidades por hora), mostró incrementos marcados y significativos a lo largo de los periodos de seguimiento.

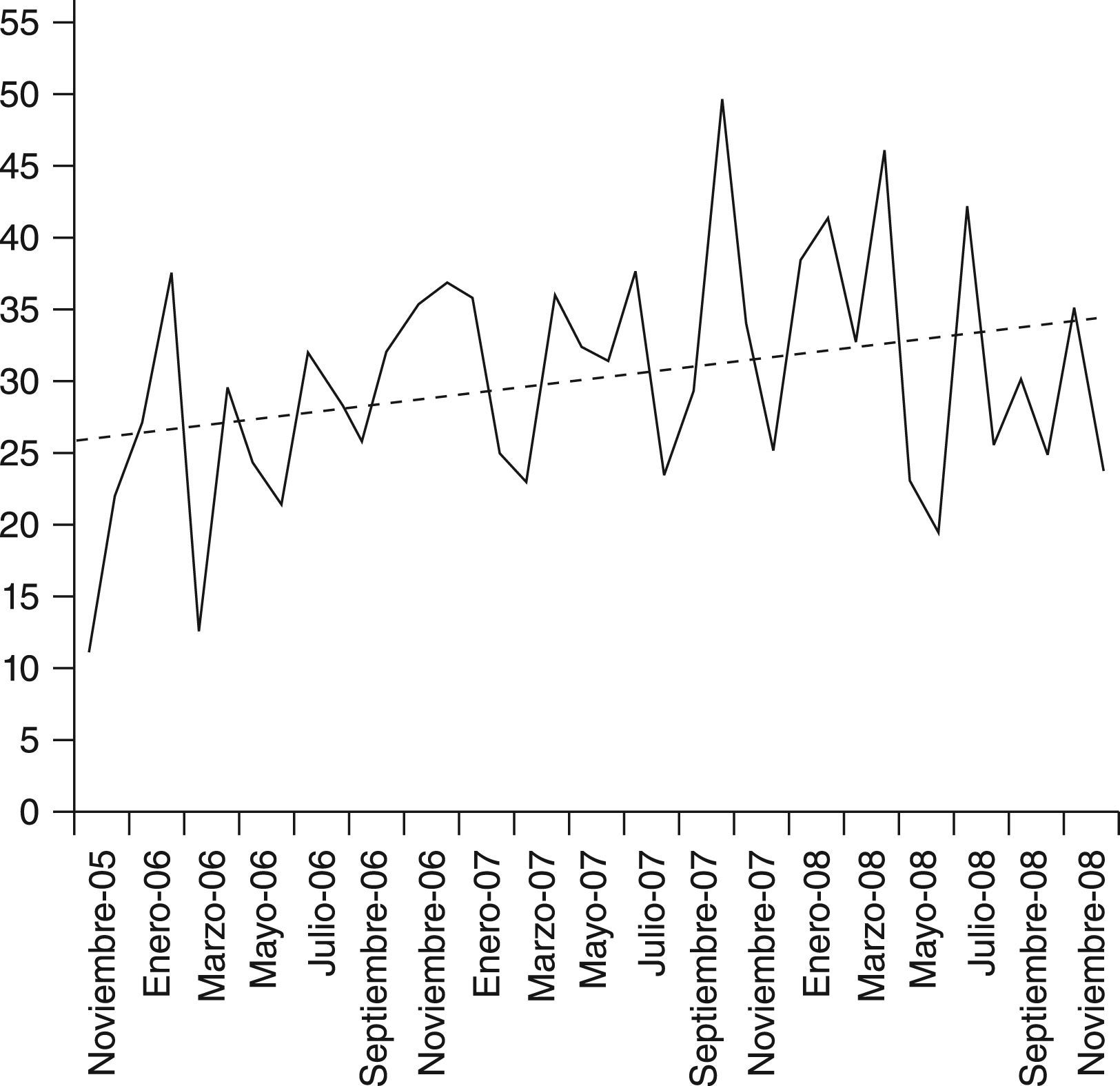

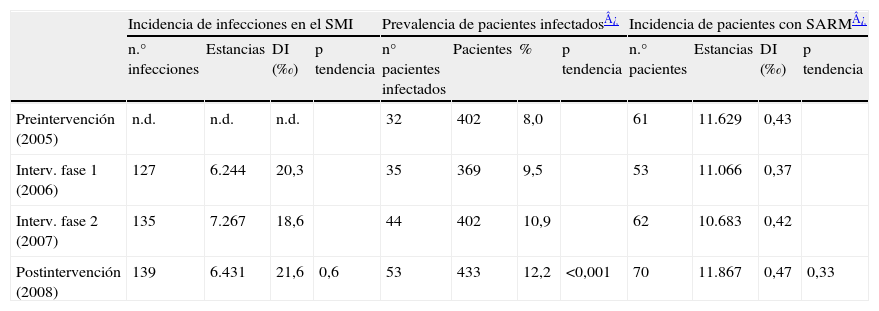

Las figuras 1 y 2 muestran los principales indicadores de infección nosocomial obtenidos con el sistema de vigilancia. Como se puede observar en la figura 1, la prevalencia global de pacientes infectados muestra una tendencia al incremento desde el año 2005, situándose en el año 2008 en el 12,2%. Respecto a la incidencia de SARM, también es destacable un incremento en los últimos años, aunque moderado. En el servicio de medicina intensiva la incidencia acumulada mensual de IAAS muestra igualmente una tendencia al incremento (fig. 2).

Finalmente, la tabla 2 resume los principales indicadores en función de cada una de los 4 momentos temporales según las fases de la intervención. Como se puede observar, los indicadores aumentaron en todas las áreas vigiladas, en especial la prevalencia de pacientes infectados, que pasó del 8–12,2% basal en el año 2008.

Evolución de los indicadores de infección

| Incidencia de infecciones en el SMI | Prevalencia de pacientes infectados¿ | Incidencia de pacientes con SARM¿ | ||||||||||

| n.° infecciones | Estancias | DI (‰) | p tendencia | n° pacientes infectados | Pacientes | % | p tendencia | n.° pacientes | Estancias | DI (‰) | p tendencia | |

| Preintervención (2005) | n.d. | n.d. | n.d. | 32 | 402 | 8,0 | 61 | 11.629 | 0,43 | |||

| Interv. fase 1 (2006) | 127 | 6.244 | 20,3 | 35 | 369 | 9,5 | 53 | 11.066 | 0,37 | |||

| Interv. fase 2 (2007) | 135 | 7.267 | 18,6 | 44 | 402 | 10,9 | 62 | 10.683 | 0,42 | |||

| Postintervención (2008) | 139 | 6.431 | 21,6 | 0,6 | 53 | 433 | 12,2 | <0,001 | 70 | 11.867 | 0,47 | 0,33 |

DI: densidad de incidencia (n.° de pacientes con SARM/1.000 pacientes-día); n.d.: no datos; SMI: incidencia de infecciones totales en el servicio de medicina intensiva.

Es abundante la literatura publicada sobre el éxito de las campañas de promoción de la higiene de manos, sin embargo, los estudios metodológicamente no son muy potentes. Similares resultados hemos encontrado en nuestro centro en cuanto a un marcado incremento en la adherencia a la higiene de manos, desde el 19,6% en el periodo basal, al 35,6% en el segundo periodo, tras la introducción de la solución alcohólica y llegando hasta el 40,0% final (p<0,001). Estos hallazgos confirman nuestros resultados previos comunicados15 Sin embargo, no hemos encontrado que esto se haya acompañado de un adecuado control de las IAAS, como reflejan los indicadores del sistema de vigilancia, aún siendo conscientes de la etiología multifactorial de las IAAS y de que la higiene de manos puede tener un efecto moderado sobre algunas de ellas16.

Un reciente estudio multicéntrico en 22 hospitales de 4 países mediterráneos encontró una tasa de cumplimiento global del 27%, muy similar a la encontrada en nuestro estudio en el periodo basal17. Sin embargo, en un hospital de Ginebra3 se realizó el estudio publicado con mayor número de observaciones de higiene de manos y mediante la campaña realizada se consiguió un incremento del 27,3% (del 48 inicial al 66% final). En nuestro centro el incremento observado ha sido mucho mayor (casi del 50%), pero hemos de tener en cuenta que el cumplimiento basal era mucho menor y que el cumplimiento final del 40% sigue siendo inferior al cumplimiento basal en aquel centro (48%). Nosotros solo hemos implementado las primeras fases de la campaña, por lo que esperamos una mayor adherencia más adelante. En otro estudio realizado en 4 hospitales18 se observaron incrementos significativos solamente en aquellos hospitales en que se desarrolló la campaña completa y no en el hospital en el que solo se hizo la introducción de la solución alcohólica. De forma similar, Trick et al4 determinaron el impacto de una intervención mutimodal sobre la adherencia a la higiene de manos y la tasa de bacterias multirresistentes en 4 hospitales y encontraron descensos significativos de la tasa de resistencias en el hospital que tuvo la adherencia mayor. Pensamos que el hecho de haber observado solo áreas de alto riesgo en nuestro centro podría explicar estas diferencias.

En nuestro país Novoa et al19 encontraron una adherencia media del 20%, con variaciones relacionadas con el área de trabajo (69% en cuidados intensivos) y el momento temporal respecto al contacto con el paciente (la adherencia «tras contactar con el paciente» 2 veces mayor respecto a la categoría «antes del contacto»). Sanchez-Payá et al encuentran que una tasa de adherencia del 30% y que los factores de riesgo de no realización de la higiene de manos son la no disposición de solución alcohólica en formato de bolsillo, la realización de actividades en unidades quirúrgicas, las actividades realizadas antes de entrar en contacto con el paciente y el uso de guantes durante la actividad20.

Un resultado importante encontrado en nuestro estudio es que, a pesar del marcado incremento del cumplimiento en el servicio de medicina intensiva, la incidencia de IAAS a lo largo del periodo de vigilancia ha aumentado. Este dato concuerda con los hallazgos de distintos autores, de forma que resulta ser que en las áreas de cuidados intensivos, el cumplimiento de la higiene de manos no parece ser un indicador adecuado para evaluar las medidas de control de las IAAS y que el efecto Hawthorne es importante16,21,22. Por otra parte, otros autores sí han encontrado importantes mejoras tras la implementación de programas multimodales en otros servicios23–25. Cabe resaltar que nosotros no hemos tenido en cuenta si la técnica de la higiene ha sido adecuada en cuanto a duración del proceso, cantidad de producto, frotación en toda la superficie de las manos, etc. Puede ser que se esté efectuando de forma incorrecta y que aún con un mayor número de veces que los profesionales hacen higiene de las manos, el resultado final sea deficitario.

Uno de los aspectos más importantes en nuestros hallazgos es la falta de efecto del incremento de la adherencia sobre la incidencia de pacientes con infección o colonización por SARM. Hasta la fecha, solo Pittet et al3 demostraron un impacto favorable de una campaña multimodal sobre la tasa de SARM, publicación que propició que diversas instituciones de reconocido prestigio internacional avalaran la efectividad de las estrategias de promoción de la higiene de manos en el control de las IAAS1,2,8. Sin embargo, recientemente se está cuestionando la efectividad de estas estrategias en sí mismas. Así, Gould et al argumentan que los factores que determinarían el éxito de estas campañas serían de tipo puramente organizativo26. Recientemente Larson et al valoraron el impacto de la guía para la higiene de manos en los centros sanitarios (CDC, 2002) sobre la tasa de infecciones nosocomiales en 40 hospitales de entre los participantes en el National Nosocomial Infections Surveillance System y concluyeron que las recomendaciones por sí solas son insuficientes y que el cambio en las prácticas necesita de un apoyo institucional explícito y de esfuerzos multidisciplinares27. Además, una revisión crítica de la literatura publicada sobre el impacto de las prácticas de higiene de manos y tasas de IAAS pone de manifiesto que hay una falta de evidencia que relacione las intervenciones específicas sobre la higiene de manos con la prevención de las IAAS28.

Nuestro estudio presenta algunas limitaciones. La principal es que se trata de un diseño descriptivo ecológico que no aporta suficiente evidencia científica8. Igualmente, factores de confusión no considerados pueden haber estado presentes. En este caso pensamos que la interpretación debe ser que nuestra intervención no ha sido suficientemente intensa como para producir cambios, lo que concuerda con publicaciones recientes26,27 y que en consecuencia, nos hayamos replanteado nuestras actuaciones, buscando alianzas con el equipo directivo y los servicios asistenciales. Pensamos que con esta estrategia seguimos en el camino adecuado del control de infecciones y por tanto, el déficit del diseño no representaría mayor problema. El escenario contrario, encontrar una reducción de las IAAS, aún con un diseño epidemiológico débil, conllevaría a pensar que las actuaciones son correctas y podría habernos conducido a concluir que no son necesarias otras intervenciones de control más intensas.

Posibles cambios ocurridos durante el periodo del estudio en relación con la vigilancia y control de las IAAS podrían conducir a estimaciones sesgadas. Es importante resaltar que desde la fase preintervención en 2005, no cambiaron los criterios diagnósticos de las infecciones ni la metodología de recogida de datos, que fue realizada por el mismo equipo. Por tanto, no pensamos que una mayor sensibilidad de la metodología haya sido responsable del incremento detectado en las tasas de IAAS. Tampoco hubo cambios en las políticas de aislamiento de pacientes colonizados o infectados por SARM ni en la de uso de antibióticos, excepto en el servicio de medicina intensiva, en donde cambió la política de terapia antibiótica empírica en febrero de 2008. Dado el poco tiempo transcurrido desde el inicio de este cambio, no creemos posible que haya podido influir en la incidencia documentada. Tampoco ocurrieron cambios en la política sanitaria que produjera variaciones apreciables en el tipo de pacientes o en su gravedad, atendidos en el hospital. No obstante, la tercera medición de la adherencia a la higiene de manos (realizada entre julio–septiembre de 2007) podría haberse visto afectada por la probable presencia del personal suplente característico del periodo estival.

Aunque las observaciones sobre el cumplimiento de la higiene de manos fueron tan enmascaradas como fue posible, no se puede descartar la presencia de un sesgo producido por el efecto Hawthorne (cambio del comportamiento inducido por la presencia de observadores). No obstante, y de acuerdo con Pittet et al3, es improbable que un sesgo sistemático pueda haber producido tendencias temporales significativas. Si en realidad este sesgo ha estado presente, es de esperar que, excepto en las 3 áreas vigiladas, en el resto del hospital no se haya producido el efecto deseado de incremento de la adherencia y esto podría explicar el control no adecuado de las IAAS a nivel global (prevalencia y tasa de SARM).

Otra limitación a considerar es que, si bien el área de medicina intensiva la intervención es coherente (formación en higiene de manos, observación del cumplimiento y evaluación del impacto en la incidencia de infecciones nosocomiales), en las demás áreas asistenciales no se realizó observación del cumplimiento de la higiene de manos y el impacto se evaluó con un indicador de prevalencia, que tiene limitaciones para medir el impacto de una intervención. No obstante, consideramos que esto último sería una limitación importante en el caso de que hubiéramos obtenido reducciones en la prevalencia y basáramos el éxito de nuestras actuaciones en esos datos.

Finalmente es de destacar el poco tiempo transcurrido entre la última fase de la intervención y la vigilancia de las IAAS. Esperamos que el posible efecto beneficioso de la mejora introducida por una mayor adherencia a la higiene de manos se refleje en un descenso de los indicadores más adelante.

Como conclusión, aunque parece ser que nuestro programa de promoción de la higiene de manos entre el personal sanitario no ha alcanzado el éxito esperado, los resultados deben ser interpretados con cautela, teniendo en cuenta las limitaciones antes comentadas. Esperamos conseguir un adecuado control de las infecciones a medida que se desarrollan las actuaciones de un programa multidisciplinar de control iniciado a partir de 2009 y con una participación expresa de directivos y otros líderes del centro.

FinanciaciónEste trabajo ha sido posible gracias a la financiación recibida con cargo a los fondos para la cohesión territorial del Ministerio de Sanidad y Consumo como apoyo a la implementación a la estrategia en seguridad del paciente del sistema nacional de salud.