La bioimpedanciometría (BIA) es una herramienta utilizada en nutrición clínica y los datos eléctricos puros como el ángulo de fase (AF) han demostrado valor pronóstico. Este relaciona la resistencia y la reactancia que indican salud celular.

ObjetivoDeterminar diferencias del AF entre pacientes con obesidad y con desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) respecto a la población sana y establecer asociaciones entre el AF con otros parámetros de composición corporal (CC).

Materiales y métodosEstudio observacional retrospectivo con 1.079 pacientes de consultas de Obesidad y Nutrición del Complejo Asistencial Universitario de León entre abril/2014 y agosto/2022 así como 86 controles sanos. Se recogen las variables demográficas, antropométricas y se realiza CC con bioimpedanciómetro Tanita MC780®(TANITA, Tokio, Japón). Diagnóstico de desnutrición según criterios GLIM (Global Leadership Initiative on Malnutrition) y obesidad con índice de masa corporal (IMC).

ResultadosEl ángulo de fase a 50kHz (AF50KHz) en el grupo obesidad es de 5,98°, DRE 4,79° y en el grupo control de 6,08°. Se observan diferencias estadísticamente significativas del AF entre los grupos DRE y control, así como DRE y obesidad (p<0,001). Hay una correlación positiva débil en la población total (r=0,452, p<0,001), así como en el grupo control (r=0,463, p<0,001) entre IMC y AF. Correlación negativa débil en la población total (r=-0,408, p<0,001), DRE (r=-0,268, p<0,001) y obesidad (r=-0,342, p<0,001) entre la edad y el AF.

ConclusionesEn este estudio se observa un AF significativamente menor en el grupo DRE que en los grupos control y obesidad. No hay diferencias estadísticamente significativas entre el AF en el grupo obesidad y el de control ni correlación entre IMC y AF en el grupo obesidad. Se necesitan más estudios para estandarizar puntos de corte en diferentes contextos y poblaciones.

Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) is a tool used in clinical nutrition and pure electrical data such as phase angle (PA) has shown prognostic value. It relates resistance and reactance indicating cellular health.

ObjectiveTo determine differences in PA between patients with obesity and disease-related malnutrition (DRM) compared to the healthy population, and to establish associations between PA and other body composition (BC) parameters.

Materials and methodsRetrospective observational study with 1079 patients from the Obesity and Nutrition Department of the Complejo Asistencial Universitario de León between April/2014 and August/2022 as well as 86 healthy controls. Demographic and anthropometric variables were collected and BC was performed with BIA Tanita MC780®. Diagnosis of malnutrition according to GLIM criteria and obesity with body mass index (BMI).

ResultsPA50KHz in obesity group is 5.98°, DRM 4.79° and control group 6.08°. Statistically significant differences in PA between DRM and control groups, as well as DRM and obesity (p<0.001). Weak positive correlation in total population (r=0.452, p<0.001) as well as control group (r=0.463, p<0.001) between BMI and PA. Weak negative correlation in the total population (r=-0.408, p<0.001), DRM (r=-0.268, p<0.001) and obesity (r=-0.342, p<0.001) between age and PA.

ConclusionsIn this study, significantly lower PA was observed in the DRM group than in the control and obesity groups. No statistically significant differences between PA in the obesity and control groups and no correlation between BMI and PA in the obesity group. More studies are needed to standardise cut-off points in different contexts and populations.

En nutrición clínica, la bioimpedanciometría (BIA) se ha utilizado clásicamente como técnica de evaluación de la composición corporal (CC). Esta prueba usa fórmulas que están basadas en ecuaciones de regresión en grupos poblacionales específicos, lo que hace difícil extrapolar su uso a otro tipo de pacientes. Estas mediciones se comparan con otras técnicas como la tomografía computarizada (TC) y la absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) para crear ecuaciones de regresión. Evidentemente, está sujeta a múltiples sesgos dependiendo de las fórmulas utilizadas, aparatos y condiciones de medidas1.

Es por esto, que los datos eléctricos puros han demostrado un amplio valor pronóstico con menor grado de interferencias interpretativas1. En los últimos años, ha surgido la técnica de análisis de vectores de la bioimpedancia eléctrica (BIVA) cuyos datos bioeléctricos no dependen de fórmulas de regresión. La impedancia eléctrica (Z) está determinada por la relación vectorial entre la resistencia (R), que representa el estado de hidratación, y la reactancia (Xc), que se relaciona con la integridad de las membranas celulares. El ángulo formado por ambos vectores es el ángulo de fase (AF), cuyo valor nos habla de la salud celular2.

El AF se ha utilizado en múltiples aspectos que involucran la salud y enfermedad. Investigaciones recientes han explorado su potencial en la evaluación del estado nutricional y en el pronóstico en distintas patologías como el cáncer, paciente crítico3 y enfermedad hepática/renal crónica o recientemente el COVID4. En todas estas situaciones, unos valores de AF bajos son indicativos de mayor morbimortalidad2.

Muchos estudios han utilizado puntos de corte de AF para identificar la desnutrición, pero estos puntos de corte en la literatura pueden haberse determinado empleando estándares de referencia no relacionados con la nutrición, por lo tanto, la fiabilidad de estos se desconoce para identificar la desnutrición per se5. Asimismo, explorando otros escenarios, pocos estudios han evaluado el AF en pacientes con obesidad (PcO), y los escasos resultados publicados son a veces contradictorios6. Es necesario tener más líneas de investigación en distintos grupos poblaciones para que el AF sea un parámetro útil en el diagnóstico y pronóstico de distintas enfermedades.

Con base en lo anterior, se lleva a cabo este estudio con el propósito de identificar las diferencias en los valores del AF y otros parámetros crudos de CC obtenidos en bipedestación entre PcO y aquellos con desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE), en comparación con la población sana. Además, se busca establecer relaciones entre los valores del AF y otros parámetros de la CC.

Materiales y métodosEstudio observacional retrospectivo en el que se incluyen pacientes adultos con edad mayor o igual a 18 años en su valoración inicial en las consultas de Obesidad de alto riesgo y Nutrición del Complejo Asistencial Universitario de León entre el periodo desde abril del 2014 hasta agosto del 2022. Se agrupan a los pacientes en tres grupos, aquellos con diagnóstico de DRE en un grupo, obesidad en otro y un tercer conjunto de voluntarios sanos (personal sanitario del centro a los que se invitó a participar en el estudio). Se recogen variables demográficas, antropométricas (peso y talla) se les realiza una CC en posición vertical utilizando un bioimpedanciómetro tetrapolar multifrecuencia Tanita MC780® (TANITA, Tokio, Japón) recogiendo los parámetros de resistencia, reactancia y AF. Esta técnica se realiza en horario de mañana, sin periodo específico de ayuno ni de reposo. No se tomó en cuenta la temperatura de la habitación al momento de efectuar la medición. El diagnóstico de DRE se realizó mediante criterios GLIM (Global Leadership Initiative on Malnutrition) 7 y el de obesidad con el índice de masa corporal (IMC). El estudio engloba a pacientes con diagnóstico de DRE según criterios GLIM incluyéndose aquellos con diagnóstico de desnutrición moderada o grave, o IMC mayor o igual a 35kg/m2, o voluntarios sanos. En esta parte del estudio al ser retrospectivo y recoger variables de la práctica clínica habitual no se solicitará consentimiento informado específico para el mismo.

En cuanto al procesamiento de la información, se ha realizado de acuerdo con las leyes actuales y el comité de ética del centro. En la recogida de datos de las historias clínicas se realiza una disociación y anonimización de los mismos, codificándolos de tal manera que sea imposible la correlación entre los resultados del estudio y los datos del paciente. Este estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de León (CEIm) el 27 de septiembre del 2022 con numero de estudio 22111.

El análisis estadístico se lleva a cabo mediante IBM SPSS Statistics 21® (IBM Corporate Headquarters, Armonk, Nueva York, EE. UU.), disponible en la Unidad de Investigación del hospital. Las variables numéricas se expresan como medias y desviación estándar (DE) o mediana y rango intercuartílico (IQR). Las variables categóricas se expresan mediante frecuencias absolutas o relativas. La significación estadística de las diferencias entre los grupos se establecerá mediante un análisis de la varianza (ANOVA) para ver si existen diferencias entre los tres grupos (DRE, obesidad y control) en las variables de resistencia, reactancia y AF. Posteriormente, se efectúa una prueba de homogeneidad de varianzas para decidir el mejor test para realizar un análisis post hoc para ver si efectivamente existen diferencias estadísticamente significativas en la resistencia, reactancia y AF entre los tres grupos.

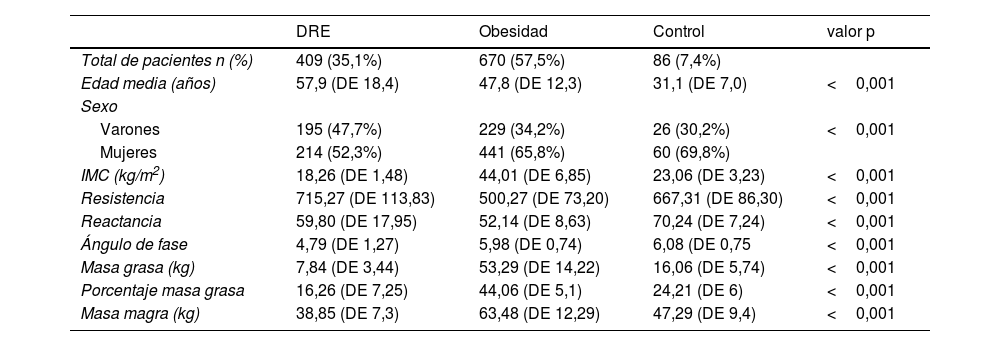

ResultadosSe incluyeron 1.165 individuos, 61,4% eran mujeres: 409 en el grupo de DRE, 670 en el grupo de obesidad y 86 en el grupo control. La edad media de la población de estudio fue de 50,1 años (intervalo de confianza [IC] 95%: 49,2-51,1 años).

Los resultados divididos por cada grupo se resumen en la tabla 1.

Resultados de medias según subgrupos

| DRE | Obesidad | Control | valor p | |

|---|---|---|---|---|

| Total de pacientes n (%) | 409 (35,1%) | 670 (57,5%) | 86 (7,4%) | |

| Edad media (años) | 57,9 (DE 18,4) | 47,8 (DE 12,3) | 31,1 (DE 7,0) | <0,001 |

| Sexo | ||||

| Varones | 195 (47,7%) | 229 (34,2%) | 26 (30,2%) | <0,001 |

| Mujeres | 214 (52,3%) | 441 (65,8%) | 60 (69,8%) | |

| IMC (kg/m2) | 18,26 (DE 1,48) | 44,01 (DE 6,85) | 23,06 (DE 3,23) | <0,001 |

| Resistencia | 715,27 (DE 113,83) | 500,27 (DE 73,20) | 667,31 (DE 86,30) | <0,001 |

| Reactancia | 59,80 (DE 17,95) | 52,14 (DE 8,63) | 70,24 (DE 7,24) | <0,001 |

| Ángulo de fase | 4,79 (DE 1,27) | 5,98 (DE 0,74) | 6,08 (DE 0,75 | <0,001 |

| Masa grasa (kg) | 7,84 (DE 3,44) | 53,29 (DE 14,22) | 16,06 (DE 5,74) | <0,001 |

| Porcentaje masa grasa | 16,26 (DE 7,25) | 44,06 (DE 5,1) | 24,21 (DE 6) | <0,001 |

| Masa magra (kg) | 38,85 (DE 7,3) | 63,48 (DE 12,29) | 47,29 (DE 9,4) | <0,001 |

DE: desviación estándar; DRE: desnutrición relacionada a la enfermedad; IMC: índice de masa corporal.

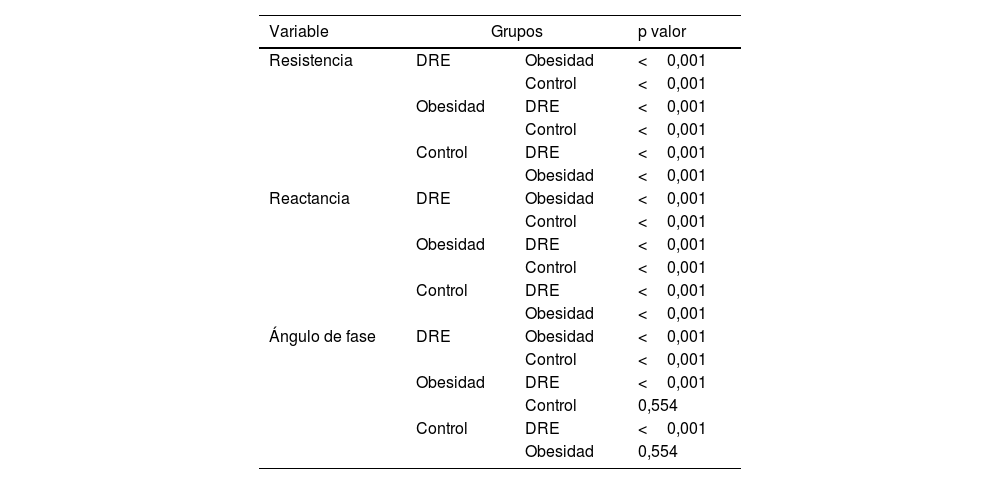

Los resultados del ANOVA se muestran en la tabla 1, y tras realizar una prueba de homogeneidad de varianzas se obtiene como resultado que no existen varianzas iguales en los tres grupos con respecto a resistencia (p<0,001), reactancia (p<0,001) y AF (p<0,001), por lo que se hace un análisis post hoc con la prueba T2 de Tamhane obteniendo diferencias estadísticamente significativas en la resistencia y reactancia entre los tres grupos, y en el AF entre el grupo de DRE y control (p<0,001). Sin embargo, se descartan diferencias estadísticamente significativas del AF entre obesidad y control (p=0,554) (tabla 2).

Resultados de comparaciones intergrupos con la prueba T2 de Tamhane

| Variable | Grupos | p valor | |

|---|---|---|---|

| Resistencia | DRE | Obesidad | <0,001 |

| Control | <0,001 | ||

| Obesidad | DRE | <0,001 | |

| Control | <0,001 | ||

| Control | DRE | <0,001 | |

| Obesidad | <0,001 | ||

| Reactancia | DRE | Obesidad | <0,001 |

| Control | <0,001 | ||

| Obesidad | DRE | <0,001 | |

| Control | <0,001 | ||

| Control | DRE | <0,001 | |

| Obesidad | <0,001 | ||

| Ángulo de fase | DRE | Obesidad | <0,001 |

| Control | <0,001 | ||

| Obesidad | DRE | <0,001 | |

| Control | 0,554 | ||

| Control | DRE | <0,001 | |

| Obesidad | 0,554 | ||

DRE: desnutrición relacionada a la enfermedad.

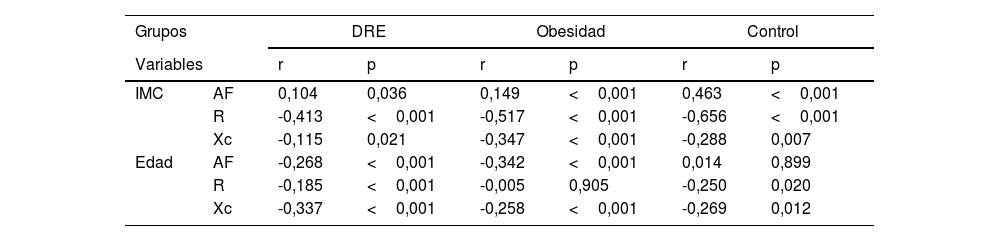

Para determinar la asociación entre IMC y AF se realiza la correlación de Pearson, observándose una correlación positiva débil entre estas variables en la población total y en el grupo control, no así en el grupo de obesidad ni en el grupo de desnutrición. (tabla 3). También se analiza la asociación del IMC con la resistencia y reactancia. En cuanto a la resistencia, en el grupo control y obesidad se encontró una correlación negativa moderada, en el grupo de DRE fue una correlación negativa débil. Por otro lado, en la reactancia se encontró una correlación negativa débil y en el grupo de PcO, mas no así en los grupos de DRE y control (tabla 3).

Correlación de variables por grupos usando correlación de Pearson

| Grupos | DRE | Obesidad | Control | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Variables | r | p | r | p | r | p | |

| IMC | AF | 0,104 | 0,036 | 0,149 | <0,001 | 0,463 | <0,001 |

| R | -0,413 | <0,001 | -0,517 | <0,001 | -0,656 | <0,001 | |

| Xc | -0,115 | 0,021 | -0,347 | <0,001 | -0,288 | 0,007 | |

| Edad | AF | -0,268 | <0,001 | -0,342 | <0,001 | 0,014 | 0,899 |

| R | -0,185 | <0,001 | -0,005 | 0,905 | -0,250 | 0,020 | |

| Xc | -0,337 | <0,001 | -0,258 | <0,001 | -0,269 | 0,012 | |

AF: ángulo de fase a 50kHz; DRE: desnutrición relacionada con la enfermedad; IMC: índice de masa corporal; r: r de Pearson; R: resistencia a 50kHz; Xc: reactancia a 50kHz.

Además, se analiza la asociación entre edad y AF, observándose una correlación negativa débil, en el grupo DRE y obesidad, mas no en el grupo control. Se analiza también la asociación de la resistencia y la reactancia con la edad, pero no se encontraron asociaciones, ni en el análisis de subgrupos (tabla 3).

DiscusiónSe desarrolló este estudio con el objetivo de determinar las diferencias de valor del AF entre PcO y DRE respecto a población sana. Se realizó una revisión de la bibliografía con estudios previos en distintos escenarios de DRE encontrándose en todos ellos valores de AF menores a los de la población sana, mas no se llegó a conclusiones claras en estudios que involucraban PcO.

Un valor bajo del AF se ha relacionado con una menor masa magra, peor estado nutricional y pronóstico, especialmente en las patologías asociadas a la DRE.

En la literatura, hay estudios en diversos escenarios de enfermedad. Da Silva et al. reflejan en su estudio en pacientes críticos un AF de 4,91° (IC 95%: 3,55-6,27) y concluyen que este podría ser un marcador pronóstico en pacientes sin sepsis3. Cornejo-Pareja et al. llegan a la conclusión en su estudio de que un AF <3,95° está relacionado con una mayor mortalidad en pacientes con COVID agudo4. Asimismo, en el campo de la oncología, Pereira et al. concluyen en un metaanálisis que un AF <5,6° presentó significativamente un tiempo de supervivencia menor8. Fernández-Jimenez et al. encuentran en su estudio realizado en pacientes ingresados en cuidados intensivos por diferentes causas, un AF menor en aquellos con DRE que los que no la presentaban (4,5 [DE 1,1] vs. 6,1 [1,2]) asociando también mayor estancia hospitalaria y mortalidad9.

En cuanto a su asociación con DRE, el AF se ha reconocido como un indicador sensible del estado nutricional y se ha utilizado en la práctica clínica para evaluar la desnutrición. Osuna-Padilla et al. encontraron en su estudio en pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que el AF fue significativamente menor en pacientes con desnutrición (5,64±0,59 vs. 4,64±0,84) y además observaron una correlación positiva entre AF e IMC (r=0,461; p<0,001), concluyendo que a mayor AF medido en bipedestación, menor probabilidad de DRE10. En el campo de nefropatías, Muñoz-Redondo et al. en su estudio en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada candidatos a trasplante, reflejaron que un AF ≤ 4,85° permitía identificar desnutrición en estos pacientes (p = 0,003)11, mientras que Karavetian et al. en su estudio en pacientes en hemodiálisis concluyeron que un AF<5,7° (p = 0,029) sirve como indicador de desnutrición12. Hirose et al. en su estudio en pacientes hospitalizados por enfermedades cardiovasculares concluyen que el AF puede ser marcador de desnutrición en estos encontrando una correlación negativa entre el control nutricional (CONUT) y el valor del AF13. Norman et al. establecen que el AF es un marcador pronóstico que debería considerarse como herramienta de cribado para identificar pacientes de riesgo con deterioro del estado nutricional y funcional14.

Sin embargo, en obesidad no existe evidencia suficiente hasta el momento que nos explique el papel de este parámetro en esta patología. Se ha visto su capacidad de detectar cambios en la distribución de la masa corporal, la inflamación y la función metabólica, lo que puede ser útil en la estratificación del riesgo metabólico y en la personalización de las intervenciones terapéuticas6,15. En una revisión sistemática, Di Vincenzo et al. concluyen que el AF podría ser útil para evaluar la calidad muscular en PcO pero se necesitan más estudios6. Curvello-Silva et al. no encontraron correlación entre AF y los componentes de la CC en PcO, sin embargo, sí entre AF bajo y presencia de hiperuricemia en esta población (p=0,018)15.

La menor correlación entre IMC y AF en los grupos de DRE y PcO con respecto a controles podría ser atribuida a las limitaciones del IMC, ya que este no diferencia entre masa magra y masa grasa, lo que lo convierte en un indicador inadecuado de la salud celular. Además, en ambas patologías, la distribución de líquidos puede estar alterada, lo que puede llevar a una mayor tendencia a la deshidratación o al edema en pacientes con DRE. Respecto a la inflamación, en pacientes desnutridos puede haber una variabilidad significativa en su estado inflamatorio y nutricional, mientras que, en los PcO, la inflamación crónica puede afectar la CC.

La mayor correlación entre AF y edad en el grupo DRE y obesidad con respecto a controles puede deberse factores relacionados con los cambios en la CC que ocurren con el envejecimiento en contextos de desnutrición y obesidad. La misma desnutrición e inflamación crónicas observadas en estos grupos, respectivamente, puede llevar a un deterioro progresivo de la integridad de membranas celulares que se agrava con la edad. Asimismo, con la edad, suelen haber alteraciones en la distribución que son más acentuadas en estos grupos, habiendo una pérdida mayor de masa magra en pacientes con DRE y mayor ganancia de masa grasa en PcO.

Este estudio concuerda con la evidencia que hay en la literatura hasta la fecha. Se observan diferencias estadísticamente significativas, con un AF en pacientes con DRE menor que en la población general. Por el contrario, en PcO no hemos obtenido datos que nos permitan sacar conclusiones desde un punto de vista estadístico. Aunque el tamaño muestral empleado es importante, la principal limitación del estudio es su carácter retrospectivo, que no nos ha permitido valorar las repercusiones pronósticas.

De igual manera, es importante señalar que la realización de la CC en nuestro estudio se llevó a cabo con los participantes en posición vertical. Actualmente, los datos crudos obtenidos mediante bioimpedancia están bien estandarizados para pacientes en decúbito, mientras que existe menos evidencia y normas poblacionales para aquellos en posición vertical, donde la variabilidad de los resultados es mayor. La mayoría de los estudios previos se efectuaron en entornos hospitalarios con pacientes ingresados, donde la bioimpedancia se suele llevar a cabo en decúbito supino, midiendo la corriente que atraviesa el cuerpo de los pacientes encamados. Además, este estudio no consideró un periodo específico de ayuno ni de reposo, ni se tomó en cuenta la temperatura de la sala al momento de realizar la medición, lo cual puede influir en la interpretación de los resultados.

ConclusionesAunque la bioimpedancia es una de las herramientas más utilizadas en la nutrición clínica, aún no conocemos el papel del AF en la obesidad. En este estudio no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los valores de AF en PcO y sanos ni una correlación entre el IMC y el AF en PcO. Se requieren más estudios para establecer su utilidad clínica en diferentes subtipos de pacientes con obesidad (adiposidad, obesidad sarcopénica y obesidad osteosarcopénica) y para protocolizar su aplicabilidad a nivel clínico.

Sin embargo, emerge como una herramienta prometedora en la evaluación de la DRE, ya que en nuestra muestra se observa que el AF es significativamente menor en el grupo de pacientes con DRE que en el grupo control. Integrar la medición del AF en la evaluación clínica puede mejorar la detección temprana y la intervención oportuna, lo que a su vez puede contribuir a mejorar los resultados de salud y calidad de vida en esta población vulnerable. No obstante, se necesitan más estudios para estandarizar puntos de corte en diferentes contextos y poblaciones.

Debido a las diferencias encontradas en el AF en estos grupos respecto a población sana seria valioso investigar como las intervenciones nutricionales y de actividad física afectan la evolución del AF en estos grupos. Además, estudios longitudinales podrían ayudar a entender cómo la variación del AF se relaciona con la progresión de las enfermedades y las comorbilidades asociadas, proporcionando indicadores tempranos de deterioro o mejora en la salud general. Asimismo, sería interesante explorar la interacción entre el AF y otros marcadores bioquímicos de inflamación y estrés oxidativo, para identificar nuevas estrategias de manejo integral que puedan optimizar la salud celular. Debido a la menor estandarización y mayor variabilidad en cuanto al uso de BIA en bipedestación ser interesante investigar cómo la posición erguida afecta la precisión y la relevancia clínica del AF en comparación con la posición supina.

FinanciaciónEste estudio no ha contado con apoyos financieros provenientes de organismos públicos, empresas privadas o instituciones sin fines de lucro.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.