Existe un interés considerable en hallar métodos que nos ayuden a saber cuándo una persona miente y cuándo dice la verdad desde un punto de vista forense. Actualmente, una de las líneas de investigación se inclina hacia el uso de potenciales relacionados con eventos. Se pretende hacer una revisión de los artículos que estudian estos procedimientos mediante distintos métodos: propiedades, fiabilidad, validez y limitaciones. Los resultados indican tasas de acierto en la discriminación de culpables en un rango de 7 al 100 por ciento, y en la de inocentes de 31 a 100 por ciento. La gran variabilidad y la posibilidad de “falsear” las respuestas llevan a cuestionar la inexactitud utilizada en algunos círculos mediáticos respecto a las cualidades y finalidades de dicha prueba. Se concluye la necesidad de profundizar más la posibilidad de que esta prueba sea utilizada con fines forenses.

There is a considerable interest in finding methods that help us to know when a person is lying and when is telling the truth from a forensic point of view. Currently, one of the lines of research leans toward the use of event-related potentials. We intend to give a brief objective review of articles studying these procedures using different methods: properties, reliability, validity, and limitations. Results indicate success rates in discriminating the guilty in a range of 7 to 100 percent, and the not-guilty ones from 31 to 100 percent. The great variability and the ability to “distort” the answers lead to question the inaccuracy used in some media circles about the qualities and purposes of the test. The need to deepen the possibility that this test is used for forensic purposes is concluded.

Mucha atención se le ha prestado a la investigación de la validez y fiabilidad del polígrafo para su aplicación en el ámbito judicial, pero por desgracia no se le ha prestado tanta atención a la investigación y los debates de otros métodos de detección psicofisiológica de información oculta como los potenciales relacionados con eventos (P300), en su uso tanto con el Test de Conocimiento Culpable (GKT) como con el Test de Información Oculta (CIT).

Potenciales relacionados con eventosLos Potenciales Relacionados con Eventos (PRE), Potenciales Evocados o Event-Related Potentials son registros de actividad eléctrica cerebral obtenidos mediante estimulación continua de una vía sensorial o del procesamiento de información, dentro de un contexto determinado. Esta actividad está conformada por cambios o fluctuaciones de voltaje de pequeña magnitud que ocurren con una alta resolución en el tiempo (milésimas de segundos) y es el producto de la sumatoria de la actividad sináptica sincronizada de grandes poblaciones neuronales. El atributo más ventajoso de los PRE es precisamente su alta resolución en el tiempo, ya que los cambios eléctricos que se generan en el cerebro se propagan de forma prácticamente instantánea a la superficie. Desde el punto de vista de la psicología cognitiva, los PRE pueden ser considerados como una ventana funcional para poder estudiar ¿en tiempo real¿ lo que ocurre entre la presentación del estímulo o evento y la organización de la respuesta (Kotchoubey, 2006; Posner, 1978).

Los PRE se clasifican en: exógenos, que son respuestas tempranas que varían en función de los parámetros físicos del estímulo y se afectan poco con el estado de conciencia o la atención del sujeto; y endógenos, relacionados con la significación que para el sujeto tenga el estímulo en el desarrollo de una tarea psicológica, y se modifican con el estado de conciencia del sujeto y su atención a la tarea. Son estos potenciales endógenos los que tienen una importante significación para la psicología en general y para la psicología jurídica en particular.

Se han descrito diferentes componentes endógenos, cada uno de ellos relacionados con una tarea psicológica o paradigma experimental específico. La nomenclatura de los PRE más comúnmente usada se basa en describir los picos o valles de la onda registrada en términos de su polaridad en micro voltios (P si la deflexión es positiva y N si es negativa) y latencia media en milisegundos a la que se encuentra. Por ejemplo, P100 es un pico positivo que se registra con una latencia de 100ms. Algunos componentes de interés para la psicología son: N100, N170, N200, P200, P300 y N400. Desde el punto de vista que nos ocupa los componentes P300 y N400 podrían ser lo más relevantes al estar relacionados con procesos atencionales y de memoria.

Componente P300El componente u onda P300 se describió inicialmente como un único componente positivo que alcanza su máxima amplitud (microvoltios) en una latencia de aproximadamente 300 milisegundos. Se obtiene de un paradigma consistente en que los sujetos deban detectar estímulos diana infrecuentes que aparecen aleatoriamente en una secuencia repetitiva de estímulos base que es más frecuente. Es decir, es un indicador de detección de un evento improbable dentro de una secuencia de probables. Se registra típicamente con una distribución topográfica centroparietal que no varía con la modalidad sensorial de los estímulos que se utilizan. Es un indicador muy sensible pero inespecífico porque se obtiene independientemente de la modalidad sensorial de los estímulos: visual o auditivo.

Hansenne (2000) expone una amplia gama de usos del P300 para la investigación clínica, y usualmente es un indicador que se usa para detectar daños sutiles en los procesos atencionales (Alonso et al., 2002; Marti et al., 2006).

Las primeras observaciones de la P300 (más específicamente, el componente que más tarde sería nombrado P3b) fueron reportados a mediados de la década de 1960. En 1964, Chapman y Bragdon encontraron que las respuestas a los estímulos visuales ERP (Event Related Potential) difieren en función de si los estímulos tenían sentido o no1. En 1965, Sutton y sus colegas publicaron los resultados de dos experimentos que exploran aún más esta positividad tardía. Encontraron que la amplitud del complejo positivo fue mayor en respuesta a los estímulos menos probables. En estudios posteriores Sutton y sus colegas (Sutton, Braren, Zubin y John, 1965; Sutton, Tueting, Zubin y John, 1967) observaron que incluso en ausencia de un estímulo puede haber un complejo positivo tardío si dicho estímulo fue relevante para la tarea. Estos primeros estudios alentaron el uso de métodos de PRE para estudiar la cognición y proporcionaron una base para la amplia labor en el P300 en las décadas que siguieron.

La primera interpretación sobre la significación funcional de la P300 fue considerarlo como un correlato de la resolución de la incertidumbre del estímulo infrecuente que es el que más contenido informacional tiene para el individuo. Se observó que su amplitud aumentaba cuanto más improbable era el estímulo infrecuente (diana) y la latencia indicaba el momento en que se tomaba la decisión y se reducía la incertidumbre. La P300 no requiere de la presencia física del estímulo sino del contenido en información del evento. Es decir podía registrarse P300 incluso en ausencia del estímulo cuando la ausencia del mismo tenía una significación en el contexto de la tarea de procesamiento.

Posteriormente varios autores han ofrecido interpretaciones diferentes del significado de la P300. Una primera hipótesis más general relaciona este componente con los sistemas neurales adaptativos que anticipan y alertan acerca de la ocurrencia de eventos significativos o desviaciones en el medio ambiente. Otras explicaciones alternativas más específicas lo relacionan con la actualización del contexto que ocurre en la memoria a corto plazo con la toma de decisión o con la concienciación de la información del estímulo relevante o diana (Donchin y Heffley, 1979; Johnson, Pfefferbaum y Koppel, 1985; Picton y Hillyard, 1988; Rugg y Curran, 2007).

Desde el descubrimiento inicial, la investigación ha demostrado que el P300 no es un fenómeno unitario y que de hecho, contiene dos subcomponentes distinguibles: el P3 novedad y el P300 clásico. También denominadas como P3a y P3b respectivamente (Comerchero y Polich, 1999; Squires, Squires y Hillyard, 1975). El P3a se ha asociado con la actividad cerebral relacionada con la participación de la atención y el procesamiento de la novedad (Polich, 2003). El P3b es una amplitud de onda positiva que continua alcanzando un máximo de alrededor de 300ms, aunque el pico de latencia puede variar 250 a 500ms dependiendo de la tarea (Polich, 2007).

Donchin (1981) asegura que el P3b puede ser útil para estudiar los procesos cognitivos especialmente la investigación en psicología del procesamiento de información. Los eventos improbables provocarán una P3b mayor cuanto menos probable sea el evento, estando el “evento improbable” relacionado de alguna manera con la tarea en cuestión.

Componente N400La N400 es indicador de que el sujeto percibe una incongruencia semántica. Originalmente descrito en el proceso de lectura cuando se describió una deflexión negativa alrededor de los 400 milisegundos, cuando la palabra de cierre de una oración era incongruente con el sentido de la propia oración (Kutas, 1997). En una variación de ese paradigma, se utilizaron frases que contenían afirmaciones acerca de hechos y apareció N400 siempre que incluían una incongruencia. Con esto se concluyó que así como se produce N400 en las violaciones de memoria semántica, también ocurre en las violaciones de memoria episódica (Rugg y Barret, 1987).

Considerando la diversidad de modelos experimentales en los que puede aparecer la N400 o sus análogos, se ha planteado que la condición necesaria para la generación de este tipo de componente es que un estímulo sea inconsistente (no guarde relación) con cualquiera de las representaciones de memoria activadas (preactivadas) por un contexto precedente. Esta idea ha llevado a muchos investigadores a estudiar los procesos de memoria implicados en la N400 (preactivación o facilitación, en dominios de información diferentes al dominio verbal). Estudios recientes muestran que este componente puede ser obtenido también por percepción de acciones y movimientos humanos que resultan incongruentes con la lógica conocida por el sujeto y reflejan un mecanismo neurocognitivo común relacionado con la construcción del significado mediante las expectativas creadas por experiencias previas y la información contextual actual (Amoruso et al., 2013; Amoruso et al., 2014).

Uso de los PRE en contextos forenses y criminalísticosDesde mediados de la década de 1980, uno de los usos más discutidos de los PRE está relacionado con la detección de culpables y de información oculta. Farwell y Donchin (1991) lo proponen como una prueba de conocimiento culpable en la que un sujeto es interrogado como lo sería en una situación típica del detector de mentiras. Actualmente el P300 está intentando abrirse paso para ser considerada como prueba legalmente aceptada. Aunque a día de hoy, no existe un consenso por parte de la comunidad científica sobre su fiabilidad y validez. Aún así, parece que en diferentes países el P300 está disfrutando de una cierta permisibilidad, mientras que la poligrafía convencional ha visto disminuir su uso. En España al igual que en Italia, Alemania o Francia, el polígrafo nunca ha sido admitido como prueba ante los Tribunales de Justicia.

La base de esta propuesta reside en que los potenciales relacionados con eventos, y más específicamente el P300, podrían determinar si una información específica está previamente almacenada en el cerebro de una persona aunque no la haga explícita (Rosenfeld, Nasman, Whalen, Cantwell y Mazzeri, 1987). Por esta razón, según Farwell (2012) se podría utilizar como método para evaluar el conocimiento que un sujeto tiene de la escena de un crimen o de los detalles de dicho crimen. Así podría ser utilizada para evaluar el conocimiento particular que el sujeto tiene de la secuencia de eventos en relación a su coartada (Makeig, 2005), o si una persona conoce previamente a otra (Meijer, Smulders y Wolf, 2009).

Algunos de los procedimientos de uso propuestos son el Test de Conocimiento Culpable (GKT) y el Test de Información Oculta (CIT). El GKT (Guilty Knowledge Test) (Lykken, 1959, 1960, 1974), utiliza una serie de preguntas de opción múltiple, cada una con una alternativa relevante (por ejemplo, una característica del delito investigado) y varias alternativas neutrales o de control, elegidas de manera que un sospechoso inocente no sea capaz de discriminar la alternativa relevante (Lykken, 1978). Si las respuestas fisiológicas del sujeto a las alternativas relevantes son consistentemente mayores que las respuestas al evento se le consideraría culpable.

Con este procedimiento, Farwell (2012) propone presentar al sujeto tres tipos de estímulos:

- •

Irrelevantes para la situación investigada y desconocidos para el sujeto y no relacionados con el caso (el 70 al 80%). Estos estímulos al no estar relacionados con el caso no deberían evocar un Potencial P300

- •

Objetivos y relevantes para la situación investigada y admitidos por el sujeto pero tampoco relacionados con el caso (el 10 al 15%). Estos estímulos deberían evocar una onda P300 en todos los sujetos

- •

Estímulos sonda que son relevantes para la situación investigada y que el sujeto niega saber y que solo el culpable puede conocer (del 10 al 15%). Estos estímulos permitirían discernir más finamente el reconocimiento de ciertos hechos

Tanto si el sujeto es testigo o autor de un crimen, su respuesta a los estímulos que traicionen los detalles precisos del hecho evocarán una P300. Otros ítems o estímulos que el sujeto conozca, estén o no relacionadas con el crimen, darán también una respuesta que facilitará el establecimiento de una línea base junto con los estímulos irrelevantes (Makeig, 2005). Por lo que los estímulos sonda se considerarán los más reveladores para lo que estemos investigando.

En cualquier caso, para que el procedimiento funcione deben cumplirse tres requisitos (Picton, 1992):

- •

que el sujeto preste atención a la información presentada

- •

que la información sea significativa para el sujeto

- •

y que esta información aparezca ocasionalmente entre el flujo de estímulos irrelevantes.

Existen diferencias entre el polígrafo tradicional y los procedimientos de evaluación neurofisiológica basados en PRE. El primero mide señales fisiológicas basadas en la emoción como la frecuencia cardíaca, la sudoración y la presión arterial con la intención de detectar la mentira, el problema es que éstas variables son medidas indirectas de la mentira, por lo que las respuestas pueden ser debidas a un estado de miedo o alerta y no sólo a que el sujeto esté mintiendo (Manzanero, 2010). Los PRE, en cambio, tratan de determinar si el sujeto reconoce o no los estímulos presentados.

Sin embargo, aunque se han estudiado las variables que pueden afectar la amplitud y latencia de la P300, como por ejemplo la presencia de patologías y la edad (Piccione et al., 2006; Polich, 2007), se desconocen los procesos cognitivos precisos que pueden estar implicados. Como dijimos anteriormente, parece relacionada con la atención y la memoria contingentes a la ocurrencia de un estímulo y a la dificultad de la tarea, aunque también con procesos de toma de decisión y otros procesos de pensamiento. Debido a que el deterioro cognitivo está a menudo correlacionado con modificaciones en el P300, la forma de onda se puede utilizar como una medida para la eficacia de diversos tratamientos sobre la función cognitiva, por lo que se ha sugerido su uso como un marcador clínico precisamente por estas razones.

Validez de los PRE para detectar culpabilidadUno de los principales problemas de los PRE es su falta de especificidad. Más problemático resulta que estas medidas no parecen útiles para discriminar entre memorias reales y falsas. Basta con que el sospechoso crea que los hechos ocurrieron para que se pueda generar una p300. Por esta razón, habría que tener en cuenta los factores que influyen en la posibilidad de generar una falsa memoria, tal y como se hace en la aplicación de los procedimientos de análisis de credibilidad (Manzanero, 2010). Así pues, la validez de la prueba se ve comprometida por las mismas limitaciones que el testimonio de testigos (Eysenck, 2010).

Una amenaza más a la validez de los PRE en la detección de la información oculta o de conocimiento culpable está relacionada con el diseño de los ítems sonda. Cuidar de que la información que contienen es conocida sólo por el posible culpable puede ser sencillo en el laboratorio, pero no tanto en la vida real, especialmente en los casos con mayor presencia en los medios de comunicación (Sebastián, 2014).

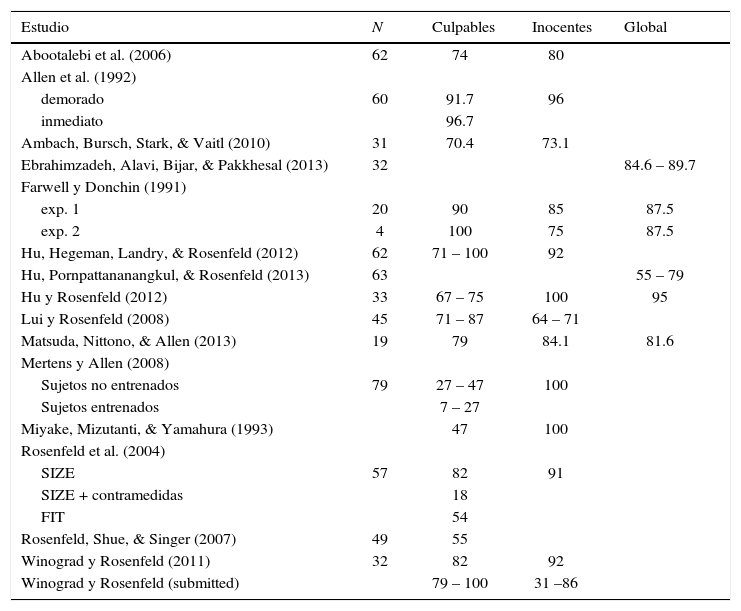

FiabilidadLa fiabilidad de la P300 para detectar culpables es reducida si consideramos el grado de consistencia y estabilidad de los resultados obtenidos por los grupos de investigación que han utilizado este método. Aparentemente las tasas de detección de culpables en situaciones de laboratorio son variables y dependen mucho del tipo de análisis utilizado (ver Tabla 1).

Porcentaje de aciertos en la detección de culpables mediante P300 en la discriminación de culpables, inocentes y/o global

| Estudio | N | Culpables | Inocentes | Global |

|---|---|---|---|---|

| Abootalebi et al. (2006) | 62 | 74 | 80 | |

| Allen et al. (1992) | ||||

| demorado | 60 | 91.7 | 96 | |

| inmediato | 96.7 | |||

| Ambach, Bursch, Stark, & Vaitl (2010) | 31 | 70.4 | 73.1 | |

| Ebrahimzadeh, Alavi, Bijar, & Pakkhesal (2013) | 32 | 84.6 – 89.7 | ||

| Farwell y Donchin (1991) | ||||

| exp. 1 | 20 | 90 | 85 | 87.5 |

| exp. 2 | 4 | 100 | 75 | 87.5 |

| Hu, Hegeman, Landry, & Rosenfeld (2012) | 62 | 71 – 100 | 92 | |

| Hu, Pornpattananangkul, & Rosenfeld (2013) | 63 | 55 – 79 | ||

| Hu y Rosenfeld (2012) | 33 | 67 – 75 | 100 | 95 |

| Lui y Rosenfeld (2008) | 45 | 71 – 87 | 64 – 71 | |

| Matsuda, Nittono, & Allen (2013) | 19 | 79 | 84.1 | 81.6 |

| Mertens y Allen (2008) | ||||

| Sujetos no entrenados | 79 | 27 – 47 | 100 | |

| Sujetos entrenados | 7 – 27 | |||

| Miyake, Mizutanti, & Yamahura (1993) | 47 | 100 | ||

| Rosenfeld et al. (2004) | ||||

| SIZE | 57 | 82 | 91 | |

| SIZE + contramedidas | 18 | |||

| FIT | 54 | |||

| Rosenfeld, Shue, & Singer (2007) | 49 | 55 | ||

| Winograd y Rosenfeld (2011) | 32 | 82 | 92 | |

| Winograd y Rosenfeld (submitted) | 79 – 100 | 31 –86 | ||

N = número de participantes en cada estudio

Farwell (2012) en un artículo de revisión realizado para justificar las bondades de los PRE mediante su uso comercial Brain Fingerprinting llega a afirmar en diversas ocasiones que esta técnica tendría un porcentaje de aciertos del 100%. Sin embargo, esta publicación generó profundas críticas. Ver por ejemplo, la réplica de Meijer, BenShakhar, Verschuere, y Donchin (2013), donde afirman en la conclusión: “Muchos investigadores -los autores actuales incluidos- comparten una visión positiva hacia el uso de sistemas PRE para la detección de información oculta (véase también Iacono, 2008). El CIT es considerado un paradigma válido (Verschuere, Ben-Shakhar y Meijer, 2011), la onda P300 es un fenómeno bien establecido e investigado en más de un millar de publicaciones revisadas por pares, y se han publicado en revistas revisadas por pares muchos estudios sobre el uso de ERP para la detección de información oculta. Sin embargo, la publicación de Farwell (2012) no se realiza en una revista revisada por pares. Al descartar selectivamente datos relevantes, presentando resúmenes de congresos como datos publicados y, lo más preocupante, duplicando deliberadamente participantes y estudios, Farwell tergiversa el estatus científico del Brain Fingerprint. Por lo tanto, la revisión viola algunos de los cánones de la ciencia y si el Dr. Farwell es, como él dice ser, un “científico del Brain Fingerprint “debe sentirse obligado a retirar el artículo”.

La respuesta de Farwell (Farwell y Richardson, 2013) a estas críticas no parece del todo satisfactoria.

Así, lo porcentajes de acierto podrían variar enormemente dependiendo de distintas variables. Si consideramos que los sujetos pueden utilizar diferentes estrategias o contramedidas para “falsificar” los resultados tendremos porcentajes de aciertos menores (Hu, Chen y Fu, 2012). En función de la contramedida utilizada el porcentaje de aciertos se redujo del 82 al 18% (Rosenfeld, Soskins, Bosh y Ryan, 2004) y del 47% al 27% (Mertens y Allen, 2008). Wolpe, Foster y Langleben (2005) aseveran que el porcentaje de aciertos depende de la frecuencia con la que dicho efecto se da en la población y de que los porcentajes de mentirosos podrían diferir de los porcentajes en la vida real.

Por otro lado, como podemos observar en los datos de los distintos estudios e indica Rosenfeld (2005), la P300 será mayor en quienes ocultan información, aunque se ha encontrado que la magnitud de la P300 puede ser mayor en quienes dicen la verdad que en los que mienten.

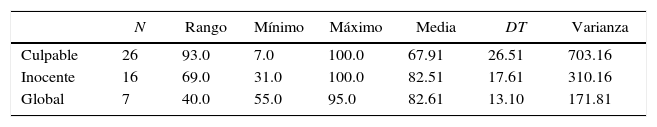

Como puede observarse en la Tabla 2 de los estudios que aportan datos sobre los aciertos en la discriminación de culpables, inocentes y globales (inocentes+ culpables) mediante PRE (P300), el porcentaje medio de aciertos en la discriminación de culpables se sitúa en un 67.91%, mientras que en el caso de los inocentes es de 82.51%. Cuando se consideran globalmente tanto los rechazos correctos (inocentes) como los aciertos (culpables) el porcentaje medio de aciertos se sitúa en el 82.61. Podría considerarse porcentajes altos vistos de manera descontextualizada, sin embargo en un contexto forense se requerirían no ya altos porcentajes de acierto, sino sobre todo bajos porcentajes de error, como se comentará más adelante. En cualquier caso véase cómo bajo determinadas circunstancias la discriminación de culpables no ha superado el diez por ciento, y la de los inocentes escasamente el 30 por ciento.

Estadísticos descriptivos para los porcentajes de aciertos en la discriminación de culpables, inocentes y global, considerando los diferentes estudios de la Tabla1

| N | Rango | Mínimo | Máximo | Media | DT | Varianza | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Culpable | 26 | 93.0 | 7.0 | 100.0 | 67.91 | 26.51 | 703.16 |

| Inocente | 16 | 69.0 | 31.0 | 100.0 | 82.51 | 17.61 | 310.16 |

| Global | 7 | 40.0 | 55.0 | 95.0 | 82.61 | 13.10 | 171.81 |

N = número de estudios para cada tipo de discriminación

Los falsos positivos (inocentes considerados culpables) es el gran problema al que nos enfrentamos cuando se utilizan este tipo de procedimientos. Algunos autores (Lui y Rosenfeld, 2008) han señalado tasas de falsas alarmas del 36%, que invalidarían completamente el uso de los PRE en un contexto forense. Así, el desarrollo de estos métodos pasa por disminuir estos errores. Para ello será fundamental considerar las posibles fuentes de error.

La posible incapacidad del método para detectar una falsa memoria sería una de las fuentes de error. Roedigger y McDermott (1995) exponen que el falso reconocimiento de señuelos es un efecto sólido experimentado como subjetivamente similar al reconocimiento de las memorias reales. De hecho convienen en que suelen presentarse altos niveles de confianza en los falsos reconocimientos. Norman y Schacter (1996) sugieren que pueden darse los mismos sustratos neurales en los reconocimientos verdaderos y en los falsos. Algunos estudios de neuroimagen funcional mostraron un flujo sanguíneo similar en las áreas cerebrales en el reconocimiento verdadero y falso de las palabras conocidas y de las palabras señuelos (Schacter et al., 1996). Asimismo, diferentes autores (Duzel, Yonelinas, Mangun, Heinze y Tulving, 1997; Johnson et al., 1997) demostraron correlatos electrofisiológicos de falso reconocimiento.

En cualquier caso, no solo es relevante si estadísticamente se encuentran diferentes niveles de activación o PRE específicos en función de si el sujeto es culpable o inocente, o de si conoce previamente una determinada información. Lo realmente importante desde un punto de vista aplicado es la capacidad para discriminar en casos concretos de procedimientos judiciales reales, donde estarán presentes casi siempre factores relacionados con el estrés o amplios intervalos de tiempo desde la ocurrencia de los hechos que podrían incrementar los falsos positivos. Ben-Shakhar (2012) señala a cuestiones perceptivas y de memoria, el nivel de estrés y la motivación como algunas de las variables a tener en cuenta al aplicar los procedimientos de PRE. Por otro lado, se han señalado distintos resultados en la comparación de los potenciales obtenidos en función del tipo de información dependiendo del tipo de método utilizado (Farwell, Richardson y Richardson, 2013; Farwell y Smith, 2001). Así por ejemplo, se ha propuesto (Farwell y Smith, 2001) medir la P300-MERMER, el componente P300 seguido de un potencial demorado negativo como componentes más precisos en la discriminación de culpabilidad que el P300 clásico. Donchin et al. (Donchin, Spencer y Wijesinghe, 2000) aseveran que la selección del examinador y la presentación de los estímulos precisos es “el punto donde la ciencia acaba y empieza el arte” (Makeig, 2005)2.

Falsos NegativosEl otro tipo de error que podemos observar al aplicar los PRE son los falsos negativos. Es decir, que una persona culpable supere satisfactoriamente la prueba. Cuando se pide a los participantes que simulen un crimen para después de una a dos semanas ser evaluados, algunos ítem relevantes del contexto del caso no son reconocidos, por lo que no generan respuestas fisiológicas distintivas (Sebastián, 2014).

Por otro lado, conviene no olvidar que los culpables pueden utilizar contramedidas para falsificar o dificultar la detección de la P300 (Rosenfeld et al., 2004; Abootalebi, Moradi y Khalilzadeh, 2006; Mertens y Allen, 2008), y que como vimos anteriormente disminuye significativamente la capacidad de detección. Las contramedidas utilizadas para falsear los resultados pueden ser de naturaleza física (morderse la lengua, apretar los puños o la mandíbula, etc.) o cognitiva (por ejemplo, contar mentalmente hacia atrás, imaginar situaciones que generen estrés o que se asocien a algún componente emocional). Aunque se están investigando procedimientos para contrarrestarlas y minimizar sus efectos (Rosenfeld, Hu, Labkovsky, Meixner y Winograd, 2013), aún se está lejos de resolver este problema (Sebastián, 2014).

Dificultades para la extrapolación directa de los PRE a la psicología jurídicaLamentablemente, no existen soluciones simples a problemas complejos y un índice psicofisiológico por sí solo no tiene valor testimonial absoluto. Al menos existen tres problemas no resueltos: a) la P300 y la N400 pueden ser sensibles pero no específicas; b) no podemos identificar todavía exactamente cuánto del proceso cognitivo que hipotetizamos que recoge el registro, está contaminado por artefactos de medición; y c) no sabemos con exactitud la localización de los generadores de los potenciales.

Además, existen otros problemas operacionales no menos importantes. ¿Cuándo se puede considerar que 2 componentes son diferentes en el sentido de indexar procesos cognitivos diferentes, o que por el contrario, son variantes de un mismo PRE que se modulan en función de un cambio o modificación menor en el paradigma? Por ejemplo el componente endógeno que se conoce como P300 puede variar en latencia en un amplio entorno alrededor de 300-1000ms dependiendo de diferentes factores del sujeto y de manipulaciones de la tarea.

No basta con determinar visualmente si las formas de onda o cambios de voltaje registrados difieren en morfología y/o distribución tipográfica para decidir que dos PRE son diferentes y señalizan procesos cognitivos diferentes e independientes.

Por último, una cuestión importante en el terreno de la psicofisiología es el análisis y comparación estadística de los resultados. Aunque hay componentes endógenos muy robustos como la P300, que pueden identificarse visualmente en el PRE de un individuo, otros muchos, como por ejemplo los componentes lingüísticos y algunos relacionados con la atención, sólo se identifican visualmente en el potencial promedio de un grupo. Para poder determinar entonces su presencia o no en los PRE individuales, se requieren procedimientos estadísticos. Comúnmente se han utilizado métodos de estadística paramétrica como el análisis de componentes principales y el análisis de varianza. Estos estadígrafos sin embargo no resultan totalmente adecuados para analizar una actividad altamente correlacionada con son los PRE que se recogen en los diferentes sitios de registro, pues asumen determinados supuestos que no se cumplen para la actividad bioeléctrica.

Wolpe et al. (2005) consideran que aún no se han hecho estudios apropiados para asegurar que el uso de PRE para la detección de culpables sea una técnica fiable. Al igual que todas las declaraciones dependen de la memoria de los sujetos, con el uso de P300 no se hacen preguntas ni se dan respuestas durante una prueba, ni se espera discernir si dice la verdad o no, sino se intenta discernir si el sujeto tiene algún tipo de conocimiento sobre la información que se le presenta. Es decir el P300 puede ofrecer evidencia de la información que es relevante para el sujeto y no de las conjeturas que se hacen con dicha información. Así pues, la principal limitación reside en que los métodos de PRE no detectan mentiras sino que, cuando aparece un positivo en esta prueba, sólo puede concluirse que esa información puede ser relevante para la persona, pero no porqué.

Además, entre las limitaciones de los PRE podemos mencionar que aunque detectemos respuestas cerebrales de procesamiento de información no podemos detectar el cómo llega la información al cerebro. Este hecho tiene implicaciones para cómo debe utilizarse esta técnica. Por ejemplo cuando un sospechoso afirma no haber estado en la escena del crimen y no tiene razón legítima para conocer los detalles relacionados con cierto crimen (porque no hayan sido revelados públicamente) y obtengamos una respuesta P300 ante el estimulo “escena” podremos aseverar que conoce la escena o ésta le es familiar. Por lo tanto si al sujeto se le presentan estímulos que le puedan ser familiares por un motivo ajeno al crimen investigado, no podremos estimar que la respuesta sea relevante3.

Por otro lado, tanto el modelo GKT como el CIT han recibido críticas por parte de diferentes autores. Matsuda et al. (Matsuda, Nittono y Allen, 2012) afirman que estos paradigmas tienen buena validez científica en estudios de laboratorio pero rara vez se han usado con investigaciones reales, excepto en Japón, que se ha usado el CIT en investigaciones penales aunque su valor ante un Tribunal no es fuerte.

Así podría haber un problema a la hora de extrapolar los resultados de laboratorio a situaciones reales. En las investigaciones de laboratorio la asignación de los participantes a las condiciones experimentales (culpable/inocente, verdad/mentira, etc.) es al azar, pero en la realidad no siempre se está seguro de la culpabilidad del participante. Además, en este tipo de pruebas los investigadores poseen mucha información acerca del propio sujeto, lo que puede sesgar los resultados (Rosenfeld et al., 2013). Por otro lado, en las investigaciones de laboratorio se controla que los sujetos que acceden a ella sean personas sanas, sin ningún tipo de psicopatología, consumo de estimulantes, etc., lo cual contrasta con el tipo de personas que requerirían de esta prueba a nivel forense en la vida real, ya que la actividad cerebral varía con la edad, la prescripción de fármacos, consumo de drogas, depresión, presencia de trastornos de personalidad, etc., (Wolpe et al., 2005).

Distintos autores (Greene y Paxton, 2009; Sip, Roepstorff, McGreor y Frith, 2008) ofrecen otro tipo de limitación referido a las tareas experimentales. Los sujetos de los experimentos son instruidos a mentir, no siendo por tanto su comportamiento realmente deshonesto, por lo que la ausencia de este aspecto intencional puede llevar a una confusión experimental que hay que tener en cuenta.

Otra limitación que encontramos con este tipo de paradigmas es que la exposición reiterada de los ítems Sonda puede evocar la onda P300 en sujetos clasificados como inocentes. Aun así, también se plantea otro problema, y es que este tipo de test sólo se puede realizar cuando se conoce suficiente información acerca del delito, tanto por parte de los investigadores como del sospechoso, para poder realizar el cuestionario con el número de preguntas y de alternativas adecuados (Manzanero, 2010; Wolpe et. al., 2005).

Por último, no podemos obviar que según Rosenfeld et al. (2004) existen indicios de que el test de conocimiento culpable (GKT) se puede falsear con sencillas técnicas que se pueden aprender, como por ejemplo llevando a cabo otra actividad cognitiva.

ConclusionesLos PRE pueden ser una ayuda atractiva en las investigaciones policiales y procedimientos judiciales. Además, la GKT puede ser diseñada de una manera estandarizada y la interpretación de sus resultados puede hacerse sobre la base de criterios objetivos y procedimientos de medición cuantificados.

Sin embargo, según Church (2012), la falta de validez científica es un argumento sobre el que reivindicar la necesidad de proteger los derechos humanos. Específicamente, el tipo de validez de que adolecen los PRE es la validez ecológica, que garantizaría que los resultados obtenidos en condiciones de laboratorio son interpretables en el contexto de la vida real (Burgess et al., 2006).

Si los tribunales optan por admitir evidencia neurocientífica antes que se establezca su fiabilidad, se estaría violando el derecho de una persona a un juicio imparcial e independiente. Sería por tanto necesario establecer el correlato neural que se corresponde de manera unívoca con un estado psicológico, detectando no solo si el sujeto reconoce la información sino la intención que pudiera tener para adulterar o burlar los resultados. Sería más adecuado utilizar esta prueba más como un método para obtener pistas en una investigación que como un “test de la verdad”. Aunque se están haciendo progresos sobre la fiabilidad y validez de la prueba, la existencia de los falsos reconocimientos obliga a alentar el que se prosiga la investigación. Es evidente que se necesitan más investigaciones para examinar los posibles fallos de tal manera que la GKT se convierta en un método forense eficiente y factible.

En conclusión, el registro de PRE constituye una prometedora fuente de información para la psicología forense. Pero precisamente por esa importancia, no debemos extrapolar simplistamente procedimientos y se necesitan investigaciones que demuestren la validez ecológica de estos registros.

Conflicto de interesesLos autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

Mostraron a los sujetos dos tipos de estímulos visuales: números y destellos de luz. Los sujetos vieron estos estímulos uno a la vez en una secuencia. Por cada dos números, se pidió a los sujetos que tomaran decisiones simples, como decir cuál de los dos números era numéricamente más pequeño o más grande, cual aparecía primero o segundo en la secuencia, o si eran iguales. Al examinar los PRE por estos estímulos, Chapman y Bragdon (1964) encontraron que tanto los números y los destellos provocaron las respuestas sensoriales esperadas, y que la amplitud de estas respuestas variaron de una manera esperada con la intensidad de los estímulos. También encontraron que las respuestas de PRE a los números, pero no a la luz destellada, contenían una gran positividad que alcanzó su punto máximo alrededor de 300ms después de que el estímulo apareciera. Chapman y Bragdon especularon que esta respuesta diferencial a los números, que llegó a ser conocida como la respuesta P300, se debía al hecho de que los números eran significativos para los participantes, en base a la tarea que se les pidió llevar a cabo.

Aseveraciones pertinentes al caso de Harrington vs State en el que se admitieron los análisis llevados a cabo con el P300 y no las efectuadas con la MERMER.

En el caso por ejemplo de Marta del Castillo la respuesta de Carcaño ante ciertas imágenes evocativas no descifra el cómo han llegado esas imágenes a almacenarse en su cerebro sino que están ahí. Lo que no quiere decir que solo estén presentes porque sea en ese lugar donde se haya enterrado a Marta. Que reconoce el lugar, por supuesto que lo reconoce con una probabilidad de error del 1% como establecido por numerosos autores. Pero ello no es indicativo de que lo reconozca porque esté ligado al crimen sino que reconoce el lugar.