Evaluar la efectividad de una intervención educativa con empoderamiento para pacientes con epilepsia en un hospital español de referencia en epilepsia.

MétodosSe diseñó un ensayo clínico no aleatorizado en un centro de epilepsia. Se llevó a cabo un programa de intervención grupal con empoderamiento en el que se reclutaron voluntarios en consultas externas. Contenía temas comunes en la educación sanitaria en epilepsia, como conocer su enfermedad, los tipos de crisis, el tratamiento, cómo actuar en caso de crisis, los factores precipitantes de crisis, el estilo de vida y el manejo de la medicación, además de adaptarse a las demandas de información de los pacientes. Los pacientes fueron empoderados al aplicar sus conocimientos y habilidades, utilizando a la enfermera como facilitadora. Se administraron cuestionarios antes y después de la intervención para evaluar la ansiedad y la depresión, la calidad de vida y la satisfacción con la atención y los cuidados a los pacientes con epilepsia.

ResultadosCompletaron las sesiones y el estudio 33 pacientes. La satisfacción con la información mejoró significativamente después de la intervención (p<0,005). Los ítems de información con mejoras significativas fueron la satisfacción con la información sobre la epilepsia, el tratamiento, la provisión de ayudas y el tratamiento del impacto de la epilepsia (p<0,005) La satisfacción con la comunicación disminuyó (p<0,005), siendo los ítems con más cambios, el «tiempo para responder a las preguntas» y «consideración con sus necesidades individuales». No se demostraron cambios significativos en la depresión y ansiedad, la calidad de vida y satisfacción con la organización.

ConclusionesLas intervenciones de empoderamiento demostraron beneficios para mejorar la satisfacción con la información en pacientes con epilepsia. La intervención educativa diseñada permite compartir conocimientos, resolver problemas y mejorar habilidades, empoderando al paciente en un nuevo concepto de educación en el que la enfermera es un elemento facilitador que colabora con las demandas de los pacientes. Se precisan más estudios que permitan aumentar la muestra y demostrar beneficios en calidad de vida y ansiedad y depresión.

To evaluate the effectiveness of an educational intervention with empowerment for patients with epilepsy in a Spanish reference hospital for epilepsy.

MethodsA nonrandomized clinical trial was started in an epilepsy center. An empowerment group intervention program was conducted in which volunteers were recruited from outpatient clinics. It contained common topics in epilepsy health education, such as knowing your disease, types of seizures, treatment, how to act in the event of a seizure, seizure precipitating factors, lifestyle and medication management, as well as adapting to patients’ requests for information. The patients were empowered by applying their knowledge and skills, using the nurse as a facilitator. Questionnaires were administered before and after the intervention to assess anxiety and depression, quality of life, and satisfaction with care and attention to patients with epilepsy.

Results33 patients completed the sessions and study. Satisfaction with the information improved significantly after the intervention (P<.005). The information items with significant improvements were satisfaction with information about epilepsy, treatment, provision of aid and treatment of the impact of epilepsy (P<.005). Satisfaction with communication decreased (P<.005), being the items with the most changes, the “time to answer the questions” and “consideration with their individual needs”. No significant changes were shown in depression and anxiety, quality of life and satisfaction with the organization.

ConclusionsEmpowerment interventions demonstrated benefits to improve satisfaction with information in patients with epilepsy. The educational intervention designed allows sharing knowledge, solving problems and improving skills, empowering the patient in a new concept of education, which the nurse is a facilitator who collaborates with the demands of the patients. More studies are needed to increase the sample and demonstrate benefits in quality of life and anxiety and depression.

La epilepsia es un trastorno cerebral caracterizado por una predisposición a presentar crisis de epilepsia y sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales1.

El impacto de la epilepsia es multifacético y sus efectos son extensos. Las convulsiones son impredecibles y a menudo peligrosas, lo que aumenta el riesgo de lesiones, hospitalización, discapacidad y mortalidad2. Sin embargo, el impacto de la epilepsia se extiende más allá de los efectos de las crisis; se correlaciona fuertemente con una mayor comorbilidad psiquiátrica, como la depresión y la ansiedad, que la de la población general, y esto a menudo se descuida en la atención y en el tratamiento3. Las crisis pueden desembocar en estigmatización y exclusión social, con efectos perjudiciales en la confianza y la autoestima de un individuo. Por lo tanto, el primer objetivo del tratamiento es controlar las crisis, pero también debe abarcar la detección y el manejo de las comorbilidades para mejorar la calidad de vida4.

Las mujeres con epilepsia requieren más atención: las alteraciones hormonales causadas por convulsiones y epilepsia pueden conducir a disfunción sexual, irregularidad menstrual, infertilidad y terminación prematura del estado reproductivo5. Además, algunos medicamentos antiepilépticos pueden interferir en la anticoncepción hormonal, y los efectos teratogénicos de los medicamentos antiepilépticos requieren vigilancia en las mujeres embarazadas para minimizar los efectos secundarios en el feto y garantizar la seguridad de las madres6.

Las intervenciones dirigidas por enfermeras han demostrado buenos resultados en la satisfacción del paciente7. Sin embargo, la educación terapéutica en epilepsia debe centrarse en todas las dimensiones personales, lo que requiere enfoques de autocuidado que sean integrales, basados en la evidencia y centrados en el paciente, y que puedan ampliarse en entornos clínicos y comunitarios8.

El empoderamiento, como herramienta educativa, se define como un proceso en el que los pacientes entienden su enfermedad y reciben el conocimiento y las habilidades de su proveedor sanitario para realizar una tarea en un entorno que fomenta la participación del paciente9. Se han descrito 4 pasos en el empoderamiento del paciente: comprensión por parte del paciente de su rol, adquisición de conocimientos, habilidades adquiridas por el paciente y un entorno facilitador10. Otros autores, en cambio, han descrito las dimensiones de empoderamiento como: participación en la toma de decisiones, autocontrol de la enfermedad, adquisición de conocimientos, habilidades de afrontamiento, actitudes positivas, dar sentido a la experiencia que tienen los pacientes de la enfermedad, motivación, confianza, autocuidado y compartir y capacitar a otros11. Otros autores, en cambio, describen estos elementos de forma más simple, como toma de decisiones, participación activa en actividades y asociación12.

La educación, en este caso, no se centra solo en los aspectos médicos, sino también en el empoderamiento del conocimiento: biopsicológico, funcional, experimental, ético, social y financiero13.

En las intervenciones de enfermería en la epilepsia, la especialización reciente y la aparición de enfermeras de epilepsia de práctica avanzada en todo el mundo han favorecido los cambios dentro de los servicios, la educación y el avance continuo de la atención de la epilepsia14. Las enfermeras de epilepsia han reportado resultados en la atención de pacientes con epilepsia crónica, mejorando la satisfacción, la calidad de vida y el impacto beneficioso en la satisfacción del paciente15,16.

El empoderamiento se ha utilizado en muchas intervenciones educativas de enfermería, especialmente en enfermedades crónicas. Los resultados se han demostrado en términos de conocimiento y autocuidado17, y en otras dimensiones personales, como la resiliencia y el crecimiento postraumático18.

El empoderamiento ahora se ve como un componente integral de la práctica holística y el diseño de servicios en la atención médica, particularmente con respecto a las mejoras en la calidad de vida de las personas con epilepsia19, pero no se han publicado muchos programas de empoderamiento en epilepsia. Un estudio en niños con epilepsia y sus padres ha demostrado mejoras en el conocimiento de la epilepsia, la autoeficacia y la calidad de vida con métodos de empoderamiento20, y otro estudio que utiliza la educación para el autocuidado también ha demostrado beneficios21. En general, hay una falta de claridad en los estudios de investigación de empoderamiento del paciente, que deben llevarse a cabo utilizando una conducta operativa y medidas de empoderamiento22.

En la epilepsia existe la necesidad de explorar intervenciones nuevas y bien detalladas centradas en el empoderamiento y las expectativas del paciente y no solo en la adquisición de conocimientos. El reto es cómo llevar a cabo y desarrollar un programa de intervención que involucre todos los conceptos teóricos del empoderamiento. Específicamente, el punto clave es cómo facilitar un ambiente positivo que motive a los pacientes a adquirir habilidades, confianza, a compartir experiencias y a empoderarse entre ellos.

Por lo tanto, nuestro objetivo en este estudio es evaluar la efectividad de una intervención de empoderamiento educativo en pacientes con epilepsia en un hospital de referencia para la epilepsia en España.

MetodologíaDiseñoSe utilizó un diseño de ensayo clínico cuasiexperimental no aleatorizado con la administración de un cuestionario pre y otro postintervención. Este estudio fue diseñado siguiendo la TREND Statement Checklist (Transparent Reporting of Evaluation with Nonrandomized Designs)23.

Población y ámbito de estudioEl estudio se realizó en el Hospital Clínico de Barcelona, un hospital terciario especializado en epilepsia, y se recogieron datos entre junio de 2019 y junio de 2020. Por lo tanto, la población será en su mayoría pacientes con epilepsias farmacorresistente o de difícil control. El criterio de inclusión fue pacientes con epilepsia de menos de 10 años de evolución. Los criterios de exclusión fueron los trastornos paroxísticos no epilépticos, trastornos psiquiátricos y trastornos cognitivos y/o funcionales que impidieran acudir a las sesiones programadas para el estudio. Los participantes voluntarios del estudio se fueron reclutando procedentes de las visitas ambulatorias en las consultas de epilepsia.

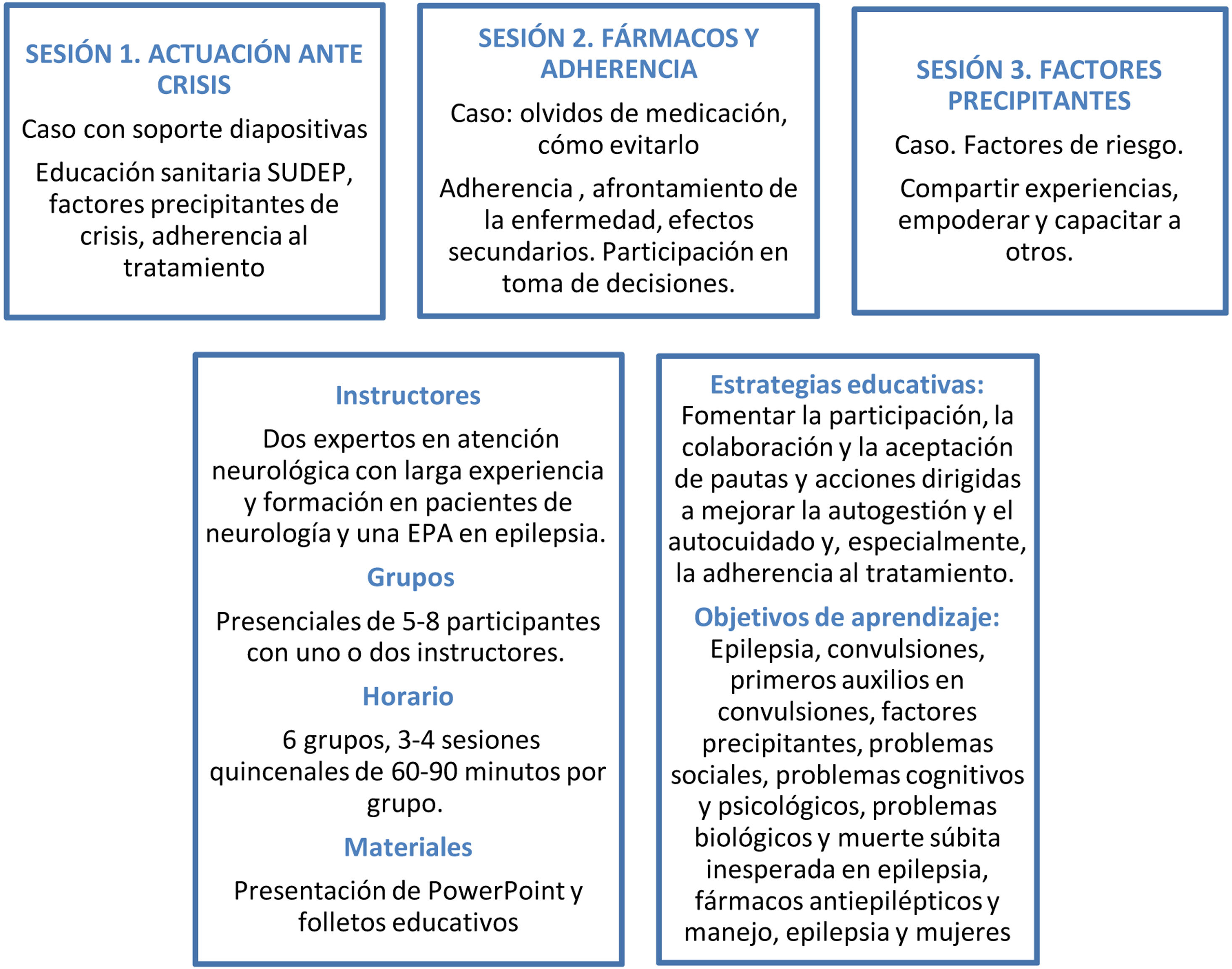

IntervenciónLa intervención educativa se explica con más detalle en la figura 1, de acuerdo con la guía para informar intervenciones educativas (lista de verificación GREET)24. La intervención se llevó a cabo basándose en las dimensiones del empoderamiento11: participación en la toma de decisiones, obtención de control, adquisición de conocimientos, habilidades de afrontamiento, actitud positiva, sentido de significado de la experiencia de los pacientes con la enfermedad, motivación, autocuidado y compartir, confianza y desarrollo de capacidades.

La intervención sanitaria fue diseñada con la colaboración de un psicólogo especializado en epilepsia y la llevaron a cabo enfermeras. El programa consistió en 3 sesiones de educación para la salud más una sesión opcional para tratar los problemas específicos de las mujeres con epilepsia, abordando así la perspectiva de género. En la primera sesión, se preguntó a los pacientes sobre las expectativas de la educación para la salud, para enfocar la formación de acuerdo con las demandas de los pacientes. Las 3 sesiones se estructuraron en torno a temas específicos relacionados con la epilepsia: conocer la enfermedad, los tipos de crisis, el tratamiento, cómo actuar en caso de crisis, los factores precipitantes de crisis, el estilo de vida y el manejo de la medicación. La dinámica de las sesiones consistió en plantear los temas a través de imágenes y se planteaba una pregunta, con el fin de promover la participación y el empoderamiento entre los pacientes.

En las sesiones, los pacientes discuten y comparan sus problemas y tratan de encontrar posibles soluciones para controlar la enfermedad. La educación se centra en las prioridades y los temores de los pacientes, y en la información sobre sus expectativas y sus demandas25.

VariablesComo variables demográficas de los sujetos a estudio se recogió la edad, y el sexo. Como variables clínicas se recogieron la edad de inicio de la epilepsia, el número de crisis (anuales, mensuales, semanales o diarias) y número de fármacos antiepilépticos.

La variable dependiente primaria fue la satisfacción con el cuidado en epilepsia. Las variables dependientes secundarias fueron la calidad de vida, ansiedad y depresión.

Instrumentos: Los datos se recopilaron mediante un cuestionario en línea a través de la encuesta de LimeSurvey, que incluyó un cuestionario ad hoc y los siguientes cuestionarios validados:

- •

Calidad de vida en epilepsia (QOLIE-31): un cuestionario validado y ampliamente utilizado en la investigación de la epilepsia26. Sus 31 preguntas evalúan, puntuando del 0 al 100, 2 dimensiones: los efectos emocionales y psicológicos de las crisis (preocupación por las crisis, calidad de vida global, bienestar emocional, y energía y fatiga) y efectos médicos y sociales (efectos secundarios de los fármacos, limitaciones en trabajo, conducción y social y efectos cognitivos).

- •

Cuestionario de satisfacción con la atención de la epilepsia (SEC-E), originalmente en alemán15y recientemente validado en español27 que mide la satisfacción con la organización (7 ítems), la comunicación (4 ítems) y la información recibida (12 ítems) en la atención en epilepsia. Valora la satisfacción con una escala Likert, entre muy insatisfecho (0 puntos) a muy satisfecho (5 puntos), haciendo media después para cada subescala.

- •

Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS): validada y útil en neurología28. Está compuesta por 2 subescalas: Depresión y Ansiedad, cada una con 7 ítems que se puntúan entre 0 y 21 (cada ítem se puntúa entre 0 y 3. A mayor puntuación, mayor gravedad de los síntomas.

Los pacientes con epilepsia que se visitaban en consultas externas fueron informados sobre el estudio e invitados a participar. Los datos se recogieron utilizando la plataforma LimeSurvey, que garantiza la confidencialidad de los datos. Se obtuvo el consentimiento informado firmado antes del inicio del estudio. A los participantes se les envió los cuestionarios previos a la intervención. Los participantes completaron un cuestionario 2 semanas después del final de la última sesión del programa.

Análisis estadísticosLos datos se presentan como medias y desviación estándar para variables continuas y como números y porcentajes (%) para variables categóricas. Las variables cuantitativas se comparan mediante la prueba t para muestras independientes. Se utilizó la prueba de chi cuadrado para comparar variables categóricas. Se utilizaron gráficos de radar para visualizar las diferencias antes y después de la intervención. Todas las pruebas de significación fueron de 2 colas y los valores de p<0,05 se consideraron significativos. Todos los análisis se realizaron utilizando el paquete de software estadístico R versión 3.6.3 para Windows.

Consideraciones éticasEl estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Revisión Institucional local: HCB/2017/0008. Los pacientes recibieron información sobre el estudio y se les ofreció su participación y firmaron del consentimiento informado.

El presente estudio se realizó en conformidad con la Declaración de Helsinki y cumplió con el protocolo y los requisitos legales según la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica.

ResultadosSe realizaron 7 sesiones grupales con 54 participantes, de los cuales 10 (18,5%) no terminaron las sesiones, 9 (16,7%) no completaron los cuestionarios y 2 fueron excluidos debido a trastornos psiquiátricos. Un octavo grupo con 8 pacientes tuvo que ser suspendido debido a la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, se analizaron 33 participantes.

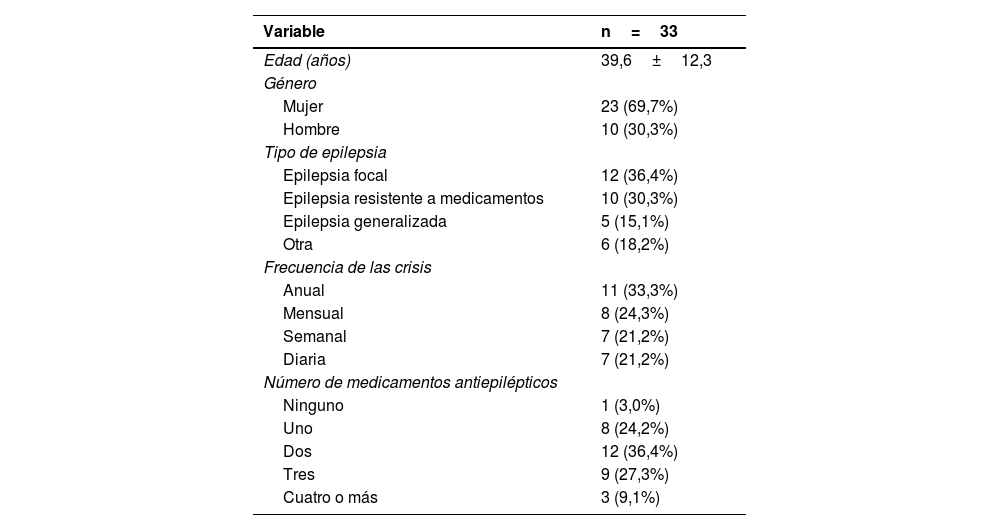

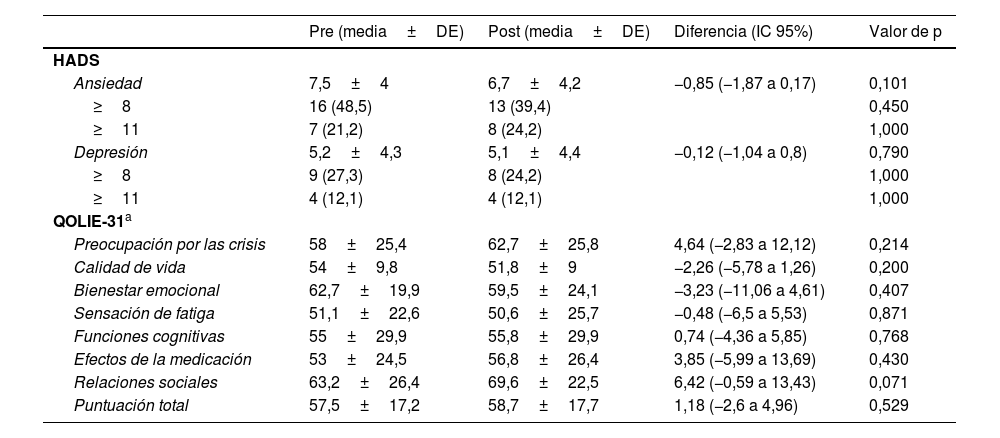

Las características de los pacientes se muestran en la tabla 1. La edad media fue de 39,6 años y el 69,7% eran mujeres. El tipo de epilepsia era predominantemente focal (36,4%) o resistente a los medicamentos (30,3%). La frecuencia de las crisis variaba ampliamente, y la mayoría de los participantes estaban tomando entre uno y 3 fármacos. La tabla 2 muestra los resultados de las escalas pre y postintervención en calidad de vida y ansiedad y depresión. La calidad de vida de los participantes no mostró cambios significativos después de la intervención. Solo la dimensión de relaciones sociales mostró una tendencia no significativa a la mejora. No hubo cambios significativos en la ansiedad o la depresión.

Variables sociodemográficas y clínicas

| Variable | n=33 |

|---|---|

| Edad (años) | 39,6±12,3 |

| Género | |

| Mujer | 23 (69,7%) |

| Hombre | 10 (30,3%) |

| Tipo de epilepsia | |

| Epilepsia focal | 12 (36,4%) |

| Epilepsia resistente a medicamentos | 10 (30,3%) |

| Epilepsia generalizada | 5 (15,1%) |

| Otra | 6 (18,2%) |

| Frecuencia de las crisis | |

| Anual | 11 (33,3%) |

| Mensual | 8 (24,3%) |

| Semanal | 7 (21,2%) |

| Diaria | 7 (21,2%) |

| Número de medicamentos antiepilépticos | |

| Ninguno | 1 (3,0%) |

| Uno | 8 (24,2%) |

| Dos | 12 (36,4%) |

| Tres | 9 (27,3%) |

| Cuatro o más | 3 (9,1%) |

Ansiedad, depresión y calidad de vida antes y después de la intervención

| Pre (media±DE) | Post (media±DE) | Diferencia (IC 95%) | Valor de p | |

|---|---|---|---|---|

| HADS | ||||

| Ansiedad | 7,5±4 | 6,7±4,2 | −0,85 (−1,87 a 0,17) | 0,101 |

| ≥8 | 16 (48,5) | 13 (39,4) | 0,450 | |

| ≥11 | 7 (21,2) | 8 (24,2) | 1,000 | |

| Depresión | 5,2±4,3 | 5,1±4,4 | −0,12 (−1,04 a 0,8) | 0,790 |

| ≥8 | 9 (27,3) | 8 (24,2) | 1,000 | |

| ≥11 | 4 (12,1) | 4 (12,1) | 1,000 | |

| QOLIE-31a | ||||

| Preocupación por las crisis | 58±25,4 | 62,7±25,8 | 4,64 (−2,83 a 12,12) | 0,214 |

| Calidad de vida | 54±9,8 | 51,8±9 | −2,26 (−5,78 a 1,26) | 0,200 |

| Bienestar emocional | 62,7±19,9 | 59,5±24,1 | −3,23 (−11,06 a 4,61) | 0,407 |

| Sensación de fatiga | 51,1±22,6 | 50,6±25,7 | −0,48 (−6,5 a 5,53) | 0,871 |

| Funciones cognitivas | 55±29,9 | 55,8±29,9 | 0,74 (−4,36 a 5,85) | 0,768 |

| Efectos de la medicación | 53±24,5 | 56,8±26,4 | 3,85 (−5,99 a 13,69) | 0,430 |

| Relaciones sociales | 63,2±26,4 | 69,6±22,5 | 6,42 (−0,59 a 13,43) | 0,071 |

| Puntuación total | 57,5±17,2 | 58,7±17,7 | 1,18 (−2,6 a 4,96) | 0,529 |

DE: desviación estándar; IC: intervalo de confianza.

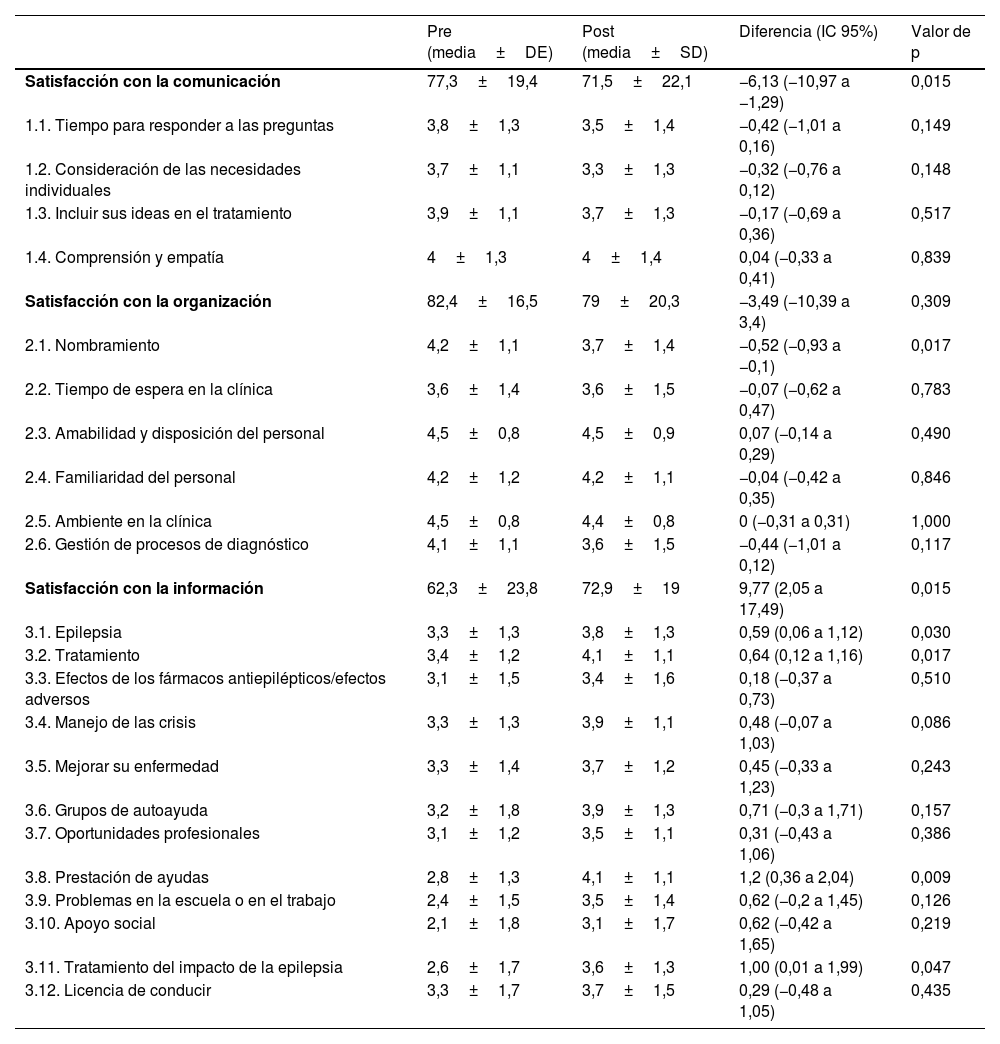

Los cambios en la satisfacción se pueden ver en la tabla 3. La SEC-E mostró algunos cambios después de la intervención: la dimensión de satisfacción con la organización no mostró cambios significativos.

Cuestionario de satisfacción con el cuidado de la epilepsia (SEC-E) antes y después de la intervención

| Pre (media±DE) | Post (media±SD) | Diferencia (IC 95%) | Valor de p | |

|---|---|---|---|---|

| Satisfacción con la comunicación | 77,3±19,4 | 71,5±22,1 | −6,13 (−10,97 a −1,29) | 0,015 |

| 1.1. Tiempo para responder a las preguntas | 3,8±1,3 | 3,5±1,4 | −0,42 (−1,01 a 0,16) | 0,149 |

| 1.2. Consideración de las necesidades individuales | 3,7±1,1 | 3,3±1,3 | −0,32 (−0,76 a 0,12) | 0,148 |

| 1.3. Incluir sus ideas en el tratamiento | 3,9±1,1 | 3,7±1,3 | −0,17 (−0,69 a 0,36) | 0,517 |

| 1.4. Comprensión y empatía | 4±1,3 | 4±1,4 | 0,04 (−0,33 a 0,41) | 0,839 |

| Satisfacción con la organización | 82,4±16,5 | 79±20,3 | −3,49 (−10,39 a 3,4) | 0,309 |

| 2.1. Nombramiento | 4,2±1,1 | 3,7±1,4 | −0,52 (−0,93 a −0,1) | 0,017 |

| 2.2. Tiempo de espera en la clínica | 3,6±1,4 | 3,6±1,5 | −0,07 (−0,62 a 0,47) | 0,783 |

| 2.3. Amabilidad y disposición del personal | 4,5±0,8 | 4,5±0,9 | 0,07 (−0,14 a 0,29) | 0,490 |

| 2.4. Familiaridad del personal | 4,2±1,2 | 4,2±1,1 | −0,04 (−0,42 a 0,35) | 0,846 |

| 2.5. Ambiente en la clínica | 4,5±0,8 | 4,4±0,8 | 0 (−0,31 a 0,31) | 1,000 |

| 2.6. Gestión de procesos de diagnóstico | 4,1±1,1 | 3,6±1,5 | −0,44 (−1,01 a 0,12) | 0,117 |

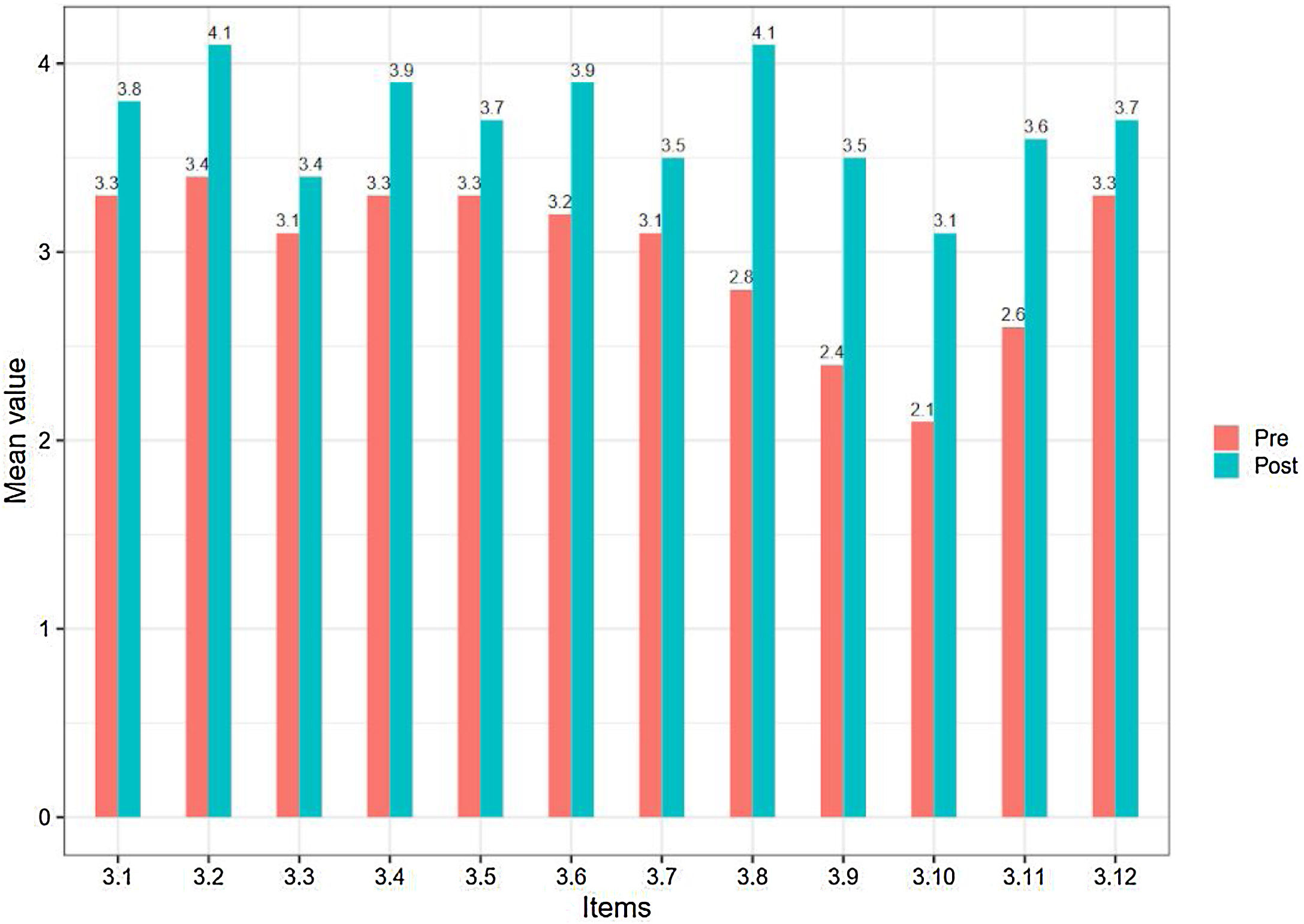

| Satisfacción con la información | 62,3±23,8 | 72,9±19 | 9,77 (2,05 a 17,49) | 0,015 |

| 3.1. Epilepsia | 3,3±1,3 | 3,8±1,3 | 0,59 (0,06 a 1,12) | 0,030 |

| 3.2. Tratamiento | 3,4±1,2 | 4,1±1,1 | 0,64 (0,12 a 1,16) | 0,017 |

| 3.3. Efectos de los fármacos antiepilépticos/efectos adversos | 3,1±1,5 | 3,4±1,6 | 0,18 (−0,37 a 0,73) | 0,510 |

| 3.4. Manejo de las crisis | 3,3±1,3 | 3,9±1,1 | 0,48 (−0,07 a 1,03) | 0,086 |

| 3.5. Mejorar su enfermedad | 3,3±1,4 | 3,7±1,2 | 0,45 (−0,33 a 1,23) | 0,243 |

| 3.6. Grupos de autoayuda | 3,2±1,8 | 3,9±1,3 | 0,71 (−0,3 a 1,71) | 0,157 |

| 3.7. Oportunidades profesionales | 3,1±1,2 | 3,5±1,1 | 0,31 (−0,43 a 1,06) | 0,386 |

| 3.8. Prestación de ayudas | 2,8±1,3 | 4,1±1,1 | 1,2 (0,36 a 2,04) | 0,009 |

| 3.9. Problemas en la escuela o en el trabajo | 2,4±1,5 | 3,5±1,4 | 0,62 (−0,2 a 1,45) | 0,126 |

| 3.10. Apoyo social | 2,1±1,8 | 3,1±1,7 | 0,62 (−0,42 a 1,65) | 0,219 |

| 3.11. Tratamiento del impacto de la epilepsia | 2,6±1,7 | 3,6±1,3 | 1,00 (0,01 a 1,99) | 0,047 |

| 3.12. Licencia de conducir | 3,3±1,7 | 3,7±1,5 | 0,29 (−0,48 a 1,05) | 0,435 |

DE: desviación estándar; IC: intervalo de confianza.

La satisfacción con la comunicación disminuyó (p<0,005), siendo los ítems con más cambios, el «tiempo para responder a las preguntas» y «consideración con sus necesidades individuales». La satisfacción con la información mostró una mejoría significativa (p<0,005), como podemos ver también en la figura 2. Los ítems de información con mejoras significativas fueron la satisfacción con la información sobre la epilepsia, el tratamiento, la provisión de ayudas y el tratamiento del impacto de la epilepsia (p<0,005). El manejo de las convulsiones, los grupos de autoayuda y los problemas en la escuela o el trabajo mostraron una tendencia a la mejora.

DiscusiónAunque los estudios han demostrado la efectividad de la educación para la salud en pacientes con epilepsia, los componentes integrales de la práctica holística y el diseño de servicios en la atención en la salud deben avanzar utilizando intervenciones centradas en el paciente.

Organizaciones internacionales como la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE)29 y el Buró Internacional para la Epilepsia (IBE)30 difunden conocimientos y promueven la educación, la investigación y el empoderamiento de las personas con epilepsia. Sin embargo, no hay directrices internacionales disponibles para mejorar la calidad de las intervenciones de educación del paciente o empoderar a las personas con epilepsia.

Los informes indican que el empoderamiento es un concepto ambiguo que tanto los usuarios de los servicios como los proveedores de cuidados entienden poco. La ambigüedad conceptual es un impedimento adicional para su comprensión e implementación19. El empoderamiento se utiliza a menudo como un modelo teórico, sin detallar específicamente cómo promoverlo o cómo se logra, lo que indica que se requiere un nuevo enfoque para las intervenciones de empoderamiento utilizando nuevas herramientas.

Diseñamos y llevamos a cabo una educación específica de empoderamiento, en la que es la propia persona la que se empodera a sí misma y a los demás. Los pacientes, en grupos pequeños, aplican sus conocimientos y habilidades a la solución de problemas, utilizando a las enfermeras como facilitadoras que apoyan sus habilidades en lugar de ser meramente didácticas31.

La intervención se evaluó en un estudio prospectivo no aleatorizado. Los resultados y las mediciones se centraron en las percepciones de los pacientes sobre los beneficios (satisfacción, calidad de vida, ansiedad y depresión).

Nuestros resultados mostraron los beneficios de una intervención de empoderamiento en la mejora de la satisfacción con la información recibida, lo que también se ha demostrado en otros estudios sin empoderamiento15. Muchas intervenciones educativas, especialmente las grupales, pueden beneficiarse o utilizar las capacidades de empoderamiento, sin haber sido diseñadas para este propósito.

Se encontró una asociación entre una intervención de empoderamiento específica y la satisfacción con la evaluación en objetivos concretos de la epilepsia, como la enfermedad, el tratamiento, el manejo de las convulsiones, la provisión de ayudas y el tratamiento del impacto de la epilepsia. Otros estudios previos han demostrado que los pacientes con epilepsia no obtuvieron la información que deseaban por parte de su equipo de atención32, pero el modelo y la forma en que se llevó a cabo la intervención en nuestro estudio se basa en el abordaje de sus expectativas, que no solo desean conocimiento, sino también compartir sus experiencias con otros pacientes y profesionales y obtener un mejor manejo de su enfermedad25.

La satisfacción con la dimensión de organización se mantuvo sin cambios después de la intervención, como lo hizo en otro estudio de intervención educativa15, que muestra que esa dimensión de la herramienta es mejor para otros cambios o intervenciones organizacionales.

En el caso de la comunicación, a pesar de que la metodología implicaba y se centraba en ella, encontramos un descenso en su satisfacción. En nuestro caso, estos resultados podrían explicarse por el diseño de la escala original, ya que las preguntas se centran en la comunicación en consultas externas de epilepsia15. También podría interpretarse como que el empoderamiento resulta en una percepción más crítica del sistema. Otro estudio que utilizó esta escala no encontró mejoría, aunque no hubo reducción en la satisfacción a este respecto15.

Nuestra intervención no mostró efectos beneficiosos en la calidad de vida ni en la ansiedad y la depresión, como se encontró en otras intervenciones similares15. La complejidad de los trastornos como la depresión y la ansiedad en pacientes con epilepsia y su relación en otros resultados de salud como la calidad de vida, se ve influida por otros factores psicológicos determinantes como la autocompasión o la resiliencia33, que probablemente precisan de intervenciones multidisciplinares más específicas para alcanzar estos objetivos.

Nuestras limitaciones para la inclusión de pacientes y pérdida de seguimiento de la muestra también revelan las dificultades que tienen las personas con epilepsia para participar en grupos educativos. Esto puede explicarse por las barreras psicológicas y la angustia que interfieren con los comportamientos de salud34, y por el estigma y las percepciones de los pacientes sobre la enfermedad que conducen a problemas en la integración social35.

Son precisas, por tanto, intervenciones educativas y de apoyo para contrarrestar el estigma percibido36, a la par que intervenciones con muestras más amplias y que sigan esta líneas de empoderamiento.

LimitacionesA pesar de abordar la perspectiva de género en la intervención, no existe una medida específica al respecto.

La poca participación voluntaria y la pandemia de COVID-19 que interrumpió el estudio limitaron la muestra lograda, y por tanto, la interpretación de los resultados debe limitarse al estudio presente.

ConclusionesNuestros resultados confirman la utilidad de la intervención de empoderamiento para aumentar la satisfacción con la información de pacientes con epilepsia.

Esta intervención permite compartir conocimientos, resolver problemas y mejorar habilidades, empoderando al paciente en un nuevo concepto de educación dirigida por enfermeras, en la que estas son un elemento facilitador que colabora con las demandas de los pacientes.

Sería bueno complementar las intervenciones con empoderamiento, con el abordaje multidisciplinar de la depresión y la ansiedad, profundizando en aspectos como la autocompasión y la resiliencia.

Los beneficios de las intervenciones grupales, con las limitaciones impuestas por la pandemia, muestran la necesidad de explorar las nuevas tecnologías y adaptar las intervenciones educativas y de empoderamiento en línea, para maximizar el empoderamiento y la interacción entre los pacientes, minimizando las limitaciones y barreras.

FinanciaciónSociedad Española de Enfermería Neurológica- UCB-Patient Value-2017.

Beca Intensificación Hospital Clínic Pedrera 2018.

Beca Peris 2019-2020.

A Carol Aguilera y Francina Salord por su colaboración en las sesiones.