La atención primaria afronta una transformación profunda impulsada por cambios demográficos, sociales y tecnológicos. En este contexto, la integración de la actividad física en la práctica clínica y el desarrollo de estrategias de salud digital son líneas clave para abordar la inactividad física y el sedentarismo, especialmente en situaciones de cronicidad, envejecimiento y fragilidad. Este artículo analiza cómo tecnologías como aplicaciones móviles, dispositivos wearables y plataformas digitales pueden facilitar una prescripción más personalizada de actividad física, el seguimiento remoto y la conexión comunitaria. Se revisan las oportunidades que ofrecen estas herramientas, basadas en el modelo de intervención breve de la OMS de las 5A, así como las barreras, como la brecha digital o la sobrecarga asistencial. Se destaca la importancia de mantener la salud digital alineada con principios éticos, comunitarios y de atención centrada en la persona, reforzando el vínculo humano.

Primary Care is undergoing a profound transformation driven by demographic, social, and technological changes. In this context, the integration of physical activity into clinical practice and the development of digital health strategies emerge as key approaches to addressing physical inactivity and sedentary behavior, particularly in situations of chronic conditions, aging, and frailty. This article analyzes how technologies such as mobile applications, wearable devices, and digital platforms can enable more personalized physical activity prescription, remote monitoring, and community connection. It reviews the opportunities offered by these tools, based on the WHO's 5A brief intervention model, as well as barriers such as the digital divide and care overload. The article emphasizes the need to align digital health initiatives with ethical principles, community engagement, and person-centered care, strengthening rather than replacing the human connection.

La atención primaria (AP) está inmersa en un proceso de transformación profunda, impulsado por cambios demográficos, sociales y tecnológicos. Este escenario exige respuestas innovadoras ante el envejecimiento de la población, la cronicidad creciente y la necesidad de promover estilos de vida saludables desde un enfoque más preventivo, personalizado y comunitario.

En este contexto, 2 elementos clave y complementarios emergen con fuerza: la integración de la actividad física (AF) en la prescripción clínica habitual y el desarrollo de estrategias de salud digital. Ambas líneas de actuación abordan la inactividad física y el comportamiento sedentario, especialmente en situaciones de cronicidad, envejecimiento y fragilidad.

En consonancia con las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es importante aclarar algunos conceptos clave que serán utilizados a lo largo de este artículo. Se entiende por AF cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que conlleva un gasto energético, incluyendo acciones cotidianas como caminar, subir escaleras o tareas del hogar, así como la práctica deportiva. El ejercicio físico, por su parte, es una subcategoría de la AF que se caracteriza por ser planificada, estructurada, repetitiva y realizada con el propósito específico de mejorar o mantener la condición física. La inactividad física se refiere a no alcanzar los niveles mínimos recomendados de AF moderada o vigorosa saludable. La OMS recomienda al menos 150min semanales de actividad moderada o 75min de intensidad vigorosa en adultos. El comportamiento sedentario comprende aquellas actividades realizadas en posición sentada, reclinada o acostada, con muy bajo gasto energético (≤1,5 equivalentes metabólicos de tarea), fuera del tiempo de sueño; ejemplos típicos incluyen ver televisión, conducir o permanecer largos periodos frente a una pantalla1.

La inactividad física y el comportamiento sedentario son factores de riesgo clave en el desarrollo y mantenimiento de múltiples enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, obesidad, dolor musculoesquelético o depresión. Sin embargo, los beneficios de la AF van más allá de la prevención de enfermedades: también contribuyen significativamente al bienestar emocional, la calidad de vida y la salud mental2,3. La evidencia demuestra que la práctica regular de AF puede reducir los síntomas de ansiedad y depresión, mejorar la función cognitiva y ayudar a preservar la autonomía en las personas mayores4. Ante esta realidad, la AP, por su proximidad, continuidad asistencial, longitudinalidad y enfoque comunitario, se presenta como el escenario idóneo para identificar precozmente la inactividad física, intervenir mediante recomendaciones individualizadas y promover cambios sostenibles en los estilos de vida a lo largo del tiempo1.

La salud digital, entendida como el uso de tecnologías de la información y la comunicación para mejorar los servicios de salud y el bienestar5, ofrece una amplia gama de herramientas que incluyen aplicaciones móviles, wearables, plataformas profesionales, contenidos educativos e inteligencia artificial. Estas tecnologías son fundamentales para mejorar la monitorización continua, el seguimiento remoto y la mejora de la adherencia a los cambios de comportamiento. Su aplicación al ámbito de la AF abre nuevas posibilidades para una prescripción más personalizada, con intervenciones accesibles desde el hogar, retroalimentación en tiempo real y conexión directa con recursos comunitarios y programas locales, lo que permite avanzar hacia un modelo de atención más proactiva, sostenible y centrada en la persona6.

Paralelamente, se consolida la evidencia sobre el valor protector de la AF como una intervención eficaz, segura y costo-efectiva en la prevención y el tratamiento de enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, la hipertensión arterial y en problemas de salud mental1,3,4. Los profesionales sanitarios, especialmente en AP, se encuentran en una posición estratégica como agentes de cambio, gracias a su relación de confianza y contacto regular con la población. Esto les permite identificar precozmente niveles insuficientes de AF, brindar consejo individualizado, fijar metas realistas junto con el paciente y facilitar la derivación o vinculación con recursos comunitarios.

Pese a su eficacia, la promoción de la AF enfrenta barreras como falta de tiempo, formación específica y limitaciones organizativas. En este contexto, las herramientas digitales emergen como aliadas clave, al ofrecer soluciones que pueden integrarse de manera ágil en la consulta, automatizar tareas rutinarias y reforzar la continuidad asistencial. Además de favorecer la adherencia y el empoderamiento del paciente, estas tecnologías pueden contribuir a que los cambios de comportamiento se mantengan a largo plazo, promoviendo así un estilo de vida activo y saludable7.

Sin embargo, esta transformación no debe concebirse como una simple incorporación de tecnología, sino como un proceso de innovación clínica guiado por los valores esenciales de la AP: accesibilidad, continuidad, longitudinalidad, enfoque biopsicosocial, atención centrada en la persona y compromiso comunitario8. Para que la salud digital sea verdaderamente transformadora, es imprescindible adoptarla desde una perspectiva crítica, clínica y ética, que la sitúe como herramienta complementaria al vínculo humano y no como su sustituto. Solo así se garantizará su impacto positivo en la mejora real de la salud de las personas y de las comunidades.

Este artículo analiza las oportunidades y desafíos que plantea la integración de la salud digital en la promoción de la AF y la prevención y el abordaje de la inactividad física y el sedentarismo desde la AP. A partir de un posicionamiento profesional, se exploran las condiciones necesarias para una implementación efectiva y propuestas para avanzar hacia una AP más digital, activa y humana. El objetivo final de integrar la AF en las consultas de AP es apoyar a los pacientes en la adopción de un estilo de vida activo, sostenible y personalizado, con acompañamiento profesional y soporte tecnológico.

Entre la consulta y la pantalla: una mirada profesional ante el cambioLejos de sustituir el encuentro presencial, las soluciones digitales deben entenderse como un conjunto de herramientas complementarias o de ayuda que amplifiquen el alcance de las intervenciones, potencien el seguimiento clínico, mejoren la adherencia y permitan superar barreras clásicas como la distancia geográfica o la falta de tiempo7. En especial en personas con enfermedades crónicas, la posibilidad de integrar el registro de AF, recibir retroalimentación personalizada o conectarse con recursos comunitarios puede facilitar el mantenimiento de hábitos saludables.

Sin embargo, el potencial de estas herramientas no reside solo en su capacidad técnica, sino en cómo se integran en el proceso asistencial. Su efectividad depende del juicio clínico, la personalización de las intervenciones y el acompañamiento profesional. La salud digital debe facilitar, no reemplazar, el contacto humano, que sigue siendo imprescindible en la relación terapéutica.

La evidencia actual respalda el impacto positivo de la AF sobre la salud de personas con enfermedades crónicas y fragilidad9,10, y también reconoce el valor añadido que pueden aportar las intervenciones digitales cuando se diseñan y utilizan adecuadamente. No obstante, estas deben ir acompañadas de una educación clara y accesible, así como de una valoración continua de riesgos, limitaciones y expectativas realistas. En este sentido, la alfabetización digital de pacientes y profesionales se vuelve un aspecto crítico.

Por último, es imprescindible reconocer que la tecnología no es neutral. Su implementación debe estar guiada por principios de equidad, sostenibilidad y pertinencia clínica. Para ello, es fundamental que la AP no pierda su rol como eje vertebrador del sistema de salud, integrando las herramientas digitales desde una visión responsable, humana y comunitaria.

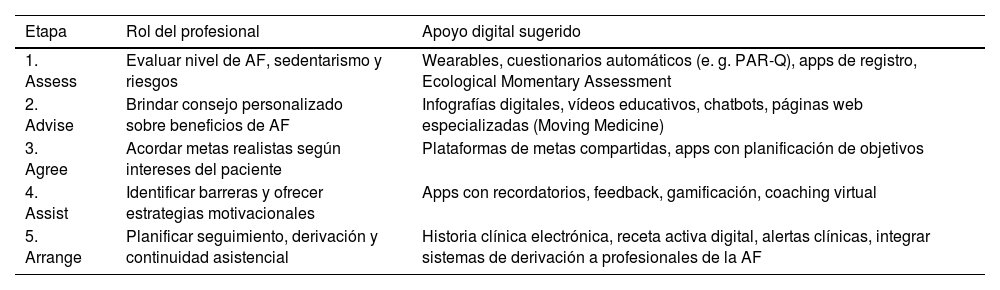

Oportunidades de la salud digital para la promoción de la actividad física y la prevención y abordaje de la inactividad física y el comportamiento sedentario en APPara promover de manera efectiva la AF desde la consulta, la OMS recomienda adoptar el modelo de intervención breve basado en las 5A: Assess, Advise, Agree, Assist, Arrange1. Este enfoque estructurado, validado y ampliamente implementado en AP está diseñado para fomentar el cambio de comportamiento a través de 5 pasos clave: evaluar el nivel actual de AF del paciente y los posibles riesgos asociados (Assess); aconsejar de manera personalizada sobre los beneficios de ser activo y cómo incorporar la AF en la vida diaria (Advise); acordar metas realistas en función de las preferencias, el contexto y las motivaciones del paciente (Agree); asistir mediante estrategias prácticas y apoyo continuo que ayuden a superar barreras (Assist); y, finalmente, agendar un seguimiento clínico y facilitar la derivación a recursos comunitarios (Arrange)1.

Actualmente, las consultas de AP disponen de una amplia gama de tecnologías digitales que pueden integrarse en cada una de estas fases del modelo, actuando como facilitadores clave para una intervención más efectiva, personalizada y sostenible. Estas herramientas permiten desde la evaluación objetiva del comportamiento sedentario, pasando por el seguimiento automatizado de la adherencia, hasta la motivación personalizada y la derivación estructurada a programas o recursos locales.

La tabla 1 resume estas oportunidades digitales, alineándolas con las funciones clínicas descritas en el modelo 5A y los roles definidos por la OMS para los profesionales sanitarios en la promoción de la AF: identificación del riesgo, consejo y motivación, y derivación o prescripción. Se incluyen ejemplos prácticos y casos de uso específicos que reflejan cómo la tecnología puede potenciar cada una de estas funciones en el contexto asistencial.

Modelo de intervención breve en actividad física (5A) adaptado a salud digital

| Etapa | Rol del profesional | Apoyo digital sugerido |

|---|---|---|

| 1. Assess | Evaluar nivel de AF, sedentarismo y riesgos | Wearables, cuestionarios automáticos (e. g. PAR-Q), apps de registro, Ecological Momentary Assessment |

| 2. Advise | Brindar consejo personalizado sobre beneficios de AF | Infografías digitales, vídeos educativos, chatbots, páginas web especializadas (Moving Medicine) |

| 3. Agree | Acordar metas realistas según intereses del paciente | Plataformas de metas compartidas, apps con planificación de objetivos |

| 4. Assist | Identificar barreras y ofrecer estrategias motivacionales | Apps con recordatorios, feedback, gamificación, coaching virtual |

| 5. Arrange | Planificar seguimiento, derivación y continuidad asistencial | Historia clínica electrónica, receta activa digital, alertas clínicas, integrar sistemas de derivación a profesionales de la AF |

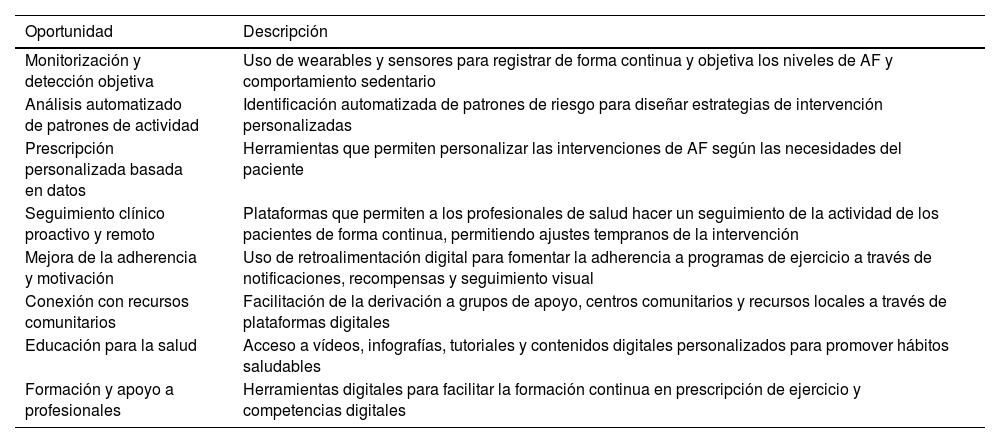

Además de las herramientas en sí, la salud digital ofrece oportunidades específicas para actuar sobre distintas dimensiones de la AF. Estas se resumen en la tabla 2, que agrupa las principales líneas de acción.

Oportunidades a la salud digital en la actividad física en atención primaria

| Oportunidad | Descripción |

|---|---|

| Monitorización y detección objetiva | Uso de wearables y sensores para registrar de forma continua y objetiva los niveles de AF y comportamiento sedentario |

| Análisis automatizado de patrones de actividad | Identificación automatizada de patrones de riesgo para diseñar estrategias de intervención personalizadas |

| Prescripción personalizada basada en datos | Herramientas que permiten personalizar las intervenciones de AF según las necesidades del paciente |

| Seguimiento clínico proactivo y remoto | Plataformas que permiten a los profesionales de salud hacer un seguimiento de la actividad de los pacientes de forma continua, permitiendo ajustes tempranos de la intervención |

| Mejora de la adherencia y motivación | Uso de retroalimentación digital para fomentar la adherencia a programas de ejercicio a través de notificaciones, recompensas y seguimiento visual |

| Conexión con recursos comunitarios | Facilitación de la derivación a grupos de apoyo, centros comunitarios y recursos locales a través de plataformas digitales |

| Educación para la salud | Acceso a vídeos, infografías, tutoriales y contenidos digitales personalizados para promover hábitos saludables |

| Formación y apoyo a profesionales | Herramientas digitales para facilitar la formación continua en prescripción de ejercicio y competencias digitales |

Las oportunidades de la tabla 2 representan aplicaciones prácticas de técnicas de cambio de comportamiento fundamentales para promover un estilo de vida activo e integrar la AF en la vida cotidiana de las personas. Este enfoque se apoya teóricamente en el modelo Behaviour Change Wheel, que proporciona un marco para diseñar intervenciones efectivas a través de 3 elementos clave: capacidad, oportunidad y motivación11.

La posibilidad de monitorizar de forma constante la actividad permite no solo registrar pasos o minutos activos, sino detectar patrones de comportamiento de actividad y periodos sedentarios prolongados o variaciones relevantes en el comportamiento habitual del paciente12. Esto facilita la detección precoz de riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 212 o la identificación de barreras que afectan la adherencia terapéutica. Asimismo, la recogida continua de datos permite una prescripción más ajustada y dinámica, con objetivos realistas y adaptados a la evolución del paciente. Las plataformas clínicas o profesionales permiten incorporar esta información a la historia clínica, y así realizar un seguimiento más proactivo.

La dimensión motivacional y educativa también se ve reforzada. Las intervenciones de salud digital deben combinar distintas técnicas de cambio conductual7, desde técnicas simples como consejos o recomendaciones automáticas y alertas, hasta gráficos de evolución, gamificación, autoevaluación o mensajes personalizados que favorecen la autorregulación7,12. Esto incrementa la adherencia, especialmente en aquellas personas que tienden a abandonar los programas por falta de acompañamiento o dificultades para organizar su rutina12.

Además, la salud digital permite una mayor conexión con los recursos comunitarios. Herramientas como «recetas activas digitales» o plataformas que integran programas locales facilitan la derivación desde AP hacia actividades grupales o equipamientos municipales, consolidando así el modelo comunitario de intervención en salud.

Por último, no hay que olvidar el papel formativo de estas herramientas tanto para pacientes como para profesionales. La posibilidad de acceder a contenidos digitales de calidad y a programas de formación continua contribuye a mejorar las competencias digitales, clínicas y comunicativas necesarias para integrar la AF y el ejercicio físico en la prescripción clínica de manera efectiva y sostenible.

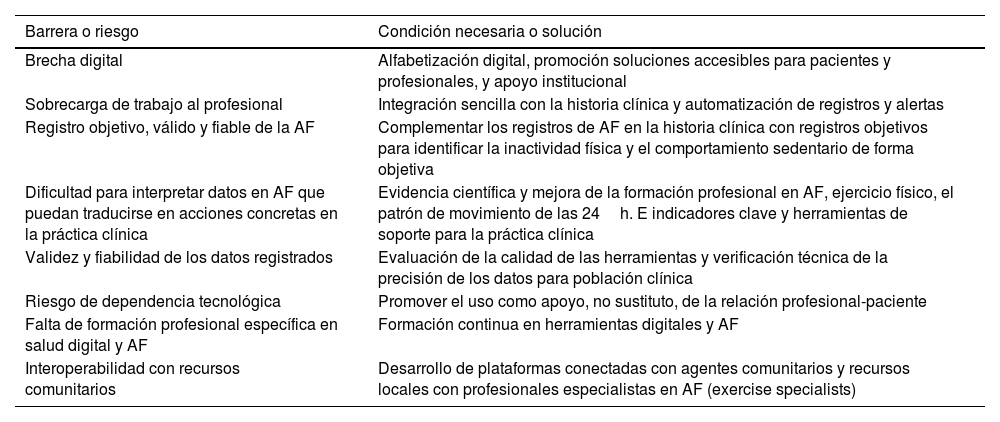

Barreras, riesgos y condiciones necesarias para una integración efectiva en la práctica clínicaLa implementación de herramientas digitales desde AP representa una gran oportunidad, pero también plantea múltiples desafíos que deben abordarse con visión crítica, sensibilidad ética y compromiso con la equidad. La salud digital, aunque prometedora, no es una solución neutra ni universal. Su impacto dependerá de cómo se integre en la práctica clínica real, de las condiciones del entorno y de las capacidades tanto de los profesionales como de los pacientes. Tal como indica la OMS, la promoción efectiva de la AF requiere una integración holística entre tecnología, criterio clínico y acompañamiento humano1. No basta con registrar pasos: el impacto viene del acompañamiento sostenido y de la adaptación al contexto del paciente.

Para comprender mejor los distintos niveles en los que pueden actuar estas herramientas, resulta útil la figura 1, que ilustra de forma visual los distintos niveles de impacto de la salud digital en la AF en AP, desde las estrategias más básicas, el acceso a la información, hasta aquellas que pueden generar cambios sostenidos en el comportamiento del paciente, lograr que la AF y el ejercicio se incorporen de forma natural a la vida cotidiana de las personas. Esta representación está inspirada en marcos conceptuales ampliamente utilizados en salud pública y promoción de la salud, como la pirámide de intervención de Thomas Frieden, los modelos de cambio de conducta (como el modelo transteórico de Prochaska o la Behaviour Change Wheel de Michie) y las estrategias internacionales en salud digital como la de la OMS (2020-2025), que definen etapas clave como el acceso, el uso, la efectividad y la adherencia11,13–15. En este contexto, la pirámide sirve como metáfora para mostrar cómo el impacto potencial de las herramientas digitales aumenta a medida que se avanza en complejidad e integración con la práctica clínica y el acompañamiento profesional.

En la base de la pirámide se sitúa el acceso a la información y la concienciación, a través de recursos como vídeos, infografías o contenidos interactivos en aplicaciones móviles que buscan sensibilizar al paciente. En el siguiente nivel, se encuentran las herramientas de monitorización y autorregistro, que permiten al usuario tomar conciencia de su comportamiento físico mediante apps de pasos o relojes que alertan tras periodos prolongados de inactividad. El tercer nivel incorpora las intervenciones personalizadas basadas en datos recogidos por el propio usuario, utilizando algoritmos que adaptan las recomendaciones de ejercicio a las características y evolución del paciente, reforzando su capacidad de autogestión. Finalmente, en la cima de la pirámide se encuentra el cambio sostenido de comportamiento, que representa el objetivo último: la incorporación de la AF como parte estable y natural del estilo de vida del paciente.

No obstante, alcanzar este nivel requiere superar importantes barreras. Una de las más significativas es la brecha digital. Esta se manifiesta tanto en el acceso a los dispositivos como en la capacidad para usarlos con eficacia. No todos los pacientes disponen de smartphones, Internet o conocimientos para utilizar apps o wearables. Las personas con menor nivel socioeconómico, educativo o en situación de vulnerabilidad son quienes más riesgo tienen de quedar excluidas de estos avances. Para evitar que la digitalización aumente las desigualdades, es imprescindible promover soluciones accesibles, sencillas y adaptadas, además de reforzar la alfabetización digital desde el sistema sanitario16.

Otro obstáculo importante es la sobrecarga de los profesionales de AP, que dificulta la adopción de nuevas herramientas si estas no se integran con agilidad en la rutina asistencial. En este sentido, la clave está en que las plataformas digitales se sincronicen con la historia clínica electrónica y permitan automatizar tareas como el registro de actividad o el envío de alertas clínicas. Solo así podrán ahorrar tiempo y aportar valor clínico real.

A esto se suma la escasa formación específica en salud digital, AF y ejercicio entre los profesionales sanitarios. La mayoría no ha recibido formación reglada en este ámbito y carece de referencias claras para incorporar estas herramientas en la consulta. Por ello, se requieren programas de formación continuada, prácticos y adaptados a las realidades asistenciales, empezando por la integración de formación en AF en las facultades de medicina y enfermería17.

Desde una perspectiva técnica, emergen retos importantes relacionados con la validez y fiabilidad de los datos en AF generados por los dispositivos. Muchos de ellos no han sido diseñados con fines clínicos y pueden ofrecer mediciones poco precisas o no validadas. Esto compromete su utilidad para la toma de decisiones sanitarias. Es fundamental evaluar la calidad de las herramientas utilizadas, establecer estándares mínimos de fiabilidad y garantizar que los datos sean clínicamente interpretables.

En este contexto, otro desafío creciente es la dificultad para discernir qué datos tienen verdadero valor clínico. La digitalización permite recoger una enorme cantidad de información: número de pasos, minutos de actividad, duración del sedentarismo, intensidad, frecuencia, contexto, etc. Sin embargo, su interpretación puede ser difícil y puede incluso generar ruido o desorientación clínica. Avanzar hacia la formación profesional en conceptos clave de AF, ejercicio, las 24h del patrón de movimiento, los indicadores clave, y cómo traducirlos en acciones prácticas para mejorar la salud, es una necesidad urgente.

Además, existe el riesgo de que el uso excesivo de tecnología genere una dependencia que desdibuje el papel del vínculo humano en la relación clínica. Las herramientas digitales deben ser un complemento, no un sustituto. La escucha activa, el acompañamiento empático y la confianza siguen siendo elementos insustituibles en cualquier proceso de cambio conductual, especialmente cuando hablamos de estilos de vida.

Por último, un aspecto clave para el impacto poblacional de estas intervenciones es la necesidad de mejorar la interoperabilidad con los recursos comunitarios. La salud digital no puede quedarse solo en la pantalla o en el dispositivo personal. Debe facilitar la conexión con el territorio, los programas locales de AF o ejercicio físico, los activos en salud del barrio, los espacios naturales y espacios públicos urbanos, el entorno natural y otros dispositivos de promoción y prevención. La posibilidad de emitir «recetas activas digitales», derivar a grupos comunitarios desde la consulta, o compartir información relevante entre niveles asistenciales es fundamental para asegurar un modelo de atención más coordinado, efectivo y adaptado al contexto real de cada persona.

En este sentido, la tabla 3 recoge de forma sintética algunas de las principales barreras identificadas en la implementación de estas tecnologías, junto con las condiciones necesarias para superarlas. Esta tabla complementa el modelo teórico de la pirámide (fig. 1), traduciendo su potencial en aspectos operativos y estrategias realistas de integración.

Barreras y condiciones necesarias para la integración efectiva de la salud digital en la promoción de la actividad física

| Barrera o riesgo | Condición necesaria o solución |

|---|---|

| Brecha digital | Alfabetización digital, promoción soluciones accesibles para pacientes y profesionales, y apoyo institucional |

| Sobrecarga de trabajo al profesional | Integración sencilla con la historia clínica y automatización de registros y alertas |

| Registro objetivo, válido y fiable de la AF | Complementar los registros de AF en la historia clínica con registros objetivos para identificar la inactividad física y el comportamiento sedentario de forma objetiva |

| Dificultad para interpretar datos en AF que puedan traducirse en acciones concretas en la práctica clínica | Evidencia científica y mejora de la formación profesional en AF, ejercicio físico, el patrón de movimiento de las 24h. E indicadores clave y herramientas de soporte para la práctica clínica |

| Validez y fiabilidad de los datos registrados | Evaluación de la calidad de las herramientas y verificación técnica de la precisión de los datos para población clínica |

| Riesgo de dependencia tecnológica | Promover el uso como apoyo, no sustituto, de la relación profesional-paciente |

| Falta de formación profesional específica en salud digital y AF | Formación continua en herramientas digitales y AF |

| Interoperabilidad con recursos comunitarios | Desarrollo de plataformas conectadas con agentes comunitarios y recursos locales con profesionales especialistas en AF (exercise specialists) |

Aunque el potencial de la salud digital para mejorar la adherencia, personalizar intervenciones y ampliar el alcance asistencial es incuestionable, su incorporación debe ir acompañada de una evaluación rigurosa de su efectividad, su impacto en la equidad y su capacidad para adaptarse a las personas. Esto implica que las herramientas deben responder a las competencias digitales de los usuarios, evitar generar nuevas brechas, y estar al servicio de una AP más accesible, centrada en la persona y conectada con la comunidad.

La transformación digital no es solo un proceso tecnológico, sino también organizativo, cultural y ético. Y en este proceso, el juicio clínico, la mirada comunitaria, el trabajo multidisciplinar entre profesionales sanitarios y profesionales no sanitarios cuyo trabajo tiene un impacto en indicadores de salud, y la capacidad de cuidar sin pantallas seguirán siendo esenciales.

ConclusiónLa incorporación de la salud digital en la promoción de la AF, la prevención y abordaje de la inactividad física y el comportamiento sedentario desde AP representa una oportunidad transformadora frente a los retos de la cronicidad, la fragilidad y el envejecimiento poblacional. Las tecnologías disponibles permiten intervenir de manera más personalizada, continua y conectada con el entorno real de las personas, facilitando un modelo de atención más activo, accesible y centrado en la persona.

Sin embargo, este potencial sólo se hará realidad si se integra con criterio clínico, sensibilidad ética y una mirada comunitaria y multidisciplinar que conecte el sistema de AP con profesionales en AF (exercise specialists). Superar barreras como la brecha digital, la sobrecarga asistencial, la falta de formación o la escasa interoperabilidad con recursos del territorio es clave para garantizar la efectividad, la equidad y la sostenibilidad de estas intervenciones.

Lejos de reemplazar el vínculo humano, la salud digital debe reforzar la capacidad de la AP para acompañar procesos de cambio conductual de forma segura y continuada. Se trata de sumar tecnología sin restar humanidad.

En definitiva, avanzar hacia una AP más digital, activa y humana no es solo deseable, sino necesario. El desafío no es técnico, sino clínico, organizativo, ético y multidisciplinar. Y el momento de actuar es ahora.

FinanciaciónNinguna.

Consideraciones éticasEl artículo no ha conllevado la participación de personas o animales, motivo por el cual no se ha requerido obtener consentimiento de un comité de ética.

Conflicto de interesesLos autores declaran que no tienen conflicto de intereses.