La derivación lumbo-peritoneal permite regular el flujo de líquido cefalorraquídeo estableciendo una conexión entre el saco tecal y la cavidad peritoneal. Entre las indicaciones en la población pediátrica se encuentra principalmente la hipertensión intracraneal idiopática, siendo también útil en el tratamiento de la hidrocefalia postinfecciosa, posthemorrágica y normotensiva, en el seudomeningocele posquirúrgico o ante una fuga de líquido cefalorraquídeo.

En este artículo, mediante la revisión de 9 casos de nuestro centro, se pretende mostrar la normalidad del dispositivo en las pruebas de imagen y realizar una breve revisión de las posibles complicaciones asociadas, neurológicas y abdominales.

Lumboperitoneal shunting makes it possible to regulate the flow of cerebrospinal fluid by establishing a connection between the thecal sac and the peritoneal cavity. The main indication for lumboperitoneal shunting in children is idiopathic intracranial hypertension, but the technique is also useful in the treatment of postinfectious, posthemorrhagic, and normotensive hydrocephalus, as well as in the treatment of postsurgical pseudomeningocele or leakage of cerebrospinal fluid.

This article reviews nine cases treated at our center to show the normal imaging findings for lumboperitoneal shunts in children and to provide a succinct review of the possible neurological and abdominal complications associated with this treatment.

Una derivación de líquido cefalorraquídeo (LCR) del sistema nervioso central (SNC) es un drenaje de este hacia otra cavidad corporal y tiene como objetivo la regulación del mismo, generalmente, cuando existe un incremento de la presión del LCR. Según el lugar hacia el que se dirija el drenaje, hay varios tipos, entre ellos se encuentran las derivaciones ventrículo-peritoneal (DVP), lumbo-peritoneal (DLP), ventrículo-auricular, ventrículo-pleural, ventrículo-subgaleal y ventrículo-cisternal.

La DLP permite regular el flujo del LCR estableciendo una conexión entre el saco tecal y la cavidad peritoneal. El uso de la DLP ha sido testimonial hasta la fecha, en gran medida motivado por una alta tasa de complicaciones (hiperdrenaje, herniación amigdalar, etc.)1,2; no obstante, publicaciones recientes reflejan un perfil de seguridad mayor de estos dispositivos, sobre todo asociado a avances en las técnicas de colocación3 y a la aplicación de mecanismos valvulares en su funcionamiento4,5. Entre otras ventajas de este tipo de derivación, se encuentran también que el procedimiento quirúrgico de colocación es completamente extracraneal y que, en la población pediátrica en crecimiento, es menor el número de revisiones necesarias por acortamiento del dispositivo4.

El dispositivo de DLP está formado por 3componentes (figs. 1 y 2):

- –

Catéter lumbar con entrada al saco tecal a nivel lumbar.

- –

Válvula programable en el tejido celular subcutáneo de la región infracostal.

- –

Catéter peritoneal con entrada paraumbilical.

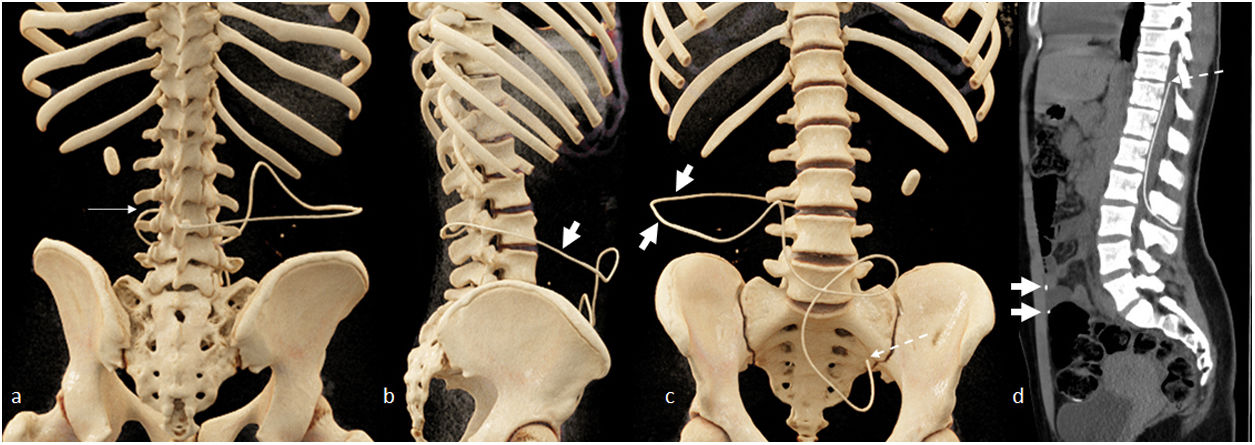

Imagen del recorrido normal de la DLP sin dispositivo valvular. Reconstrucción 3D de TC abdominopélvico sin contraste con vistas posterior, lateral y anterior (a-c) y MIP en plano sagital medio (d) donde se muestra la disposición de los diferentes componentes de la DLP sin dispositivo valvular. a) Punto de entrada en el canal espinal a través del espacio L2-L3 (flecha fina). b-d) Muestran el recorrido del catéter en el tejido celular subcutáneo del flanco derecho desde atrás hacia adelante (flechas gruesas). c y d) Muestran los extremos pélvico e intracanal a nivel T10-T11 de la DLP, respectivamente (flechas discontinuas). Incidentalmente, se visualiza una cápsula en asas intestinales.

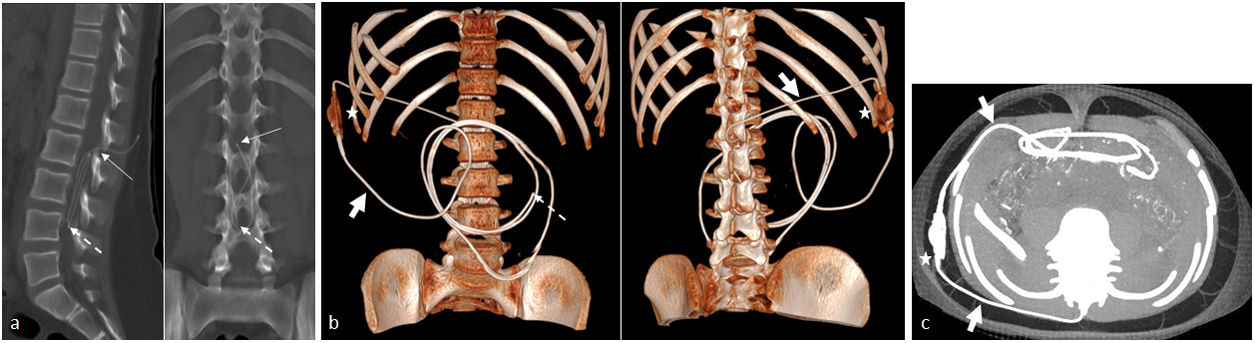

Imagen del recorrido normal de la DLP con dispositivo valvular. Reconstrucción MIP sagital y coronal (a), 3D anterior y oblicua posterior (b), MipPR transversal (c) de TC abdomino-pélvica sin contraste, donde se muestra la disposición de los diferentes componentes de la DLP con dispositivo valvular. a) Punto de entrada en el canal espinal a través del espacio L1-L2 (flecha fina), con cable enrollado en el interior del canal y extremo en nivel L4 (flecha discontinua). b y c) Muestran el recorrido lumbar del catéter en el tejido celular subcutáneo del flanco derecho hasta el recorrido peritoneal (flechas gruesas), con internalización subcostal derecha y recorrido intraabdominal enrollado. Extremo centro-abdominal (flecha discontinua). Dispositivo valvular subcutáneo en flanco derecho (*).

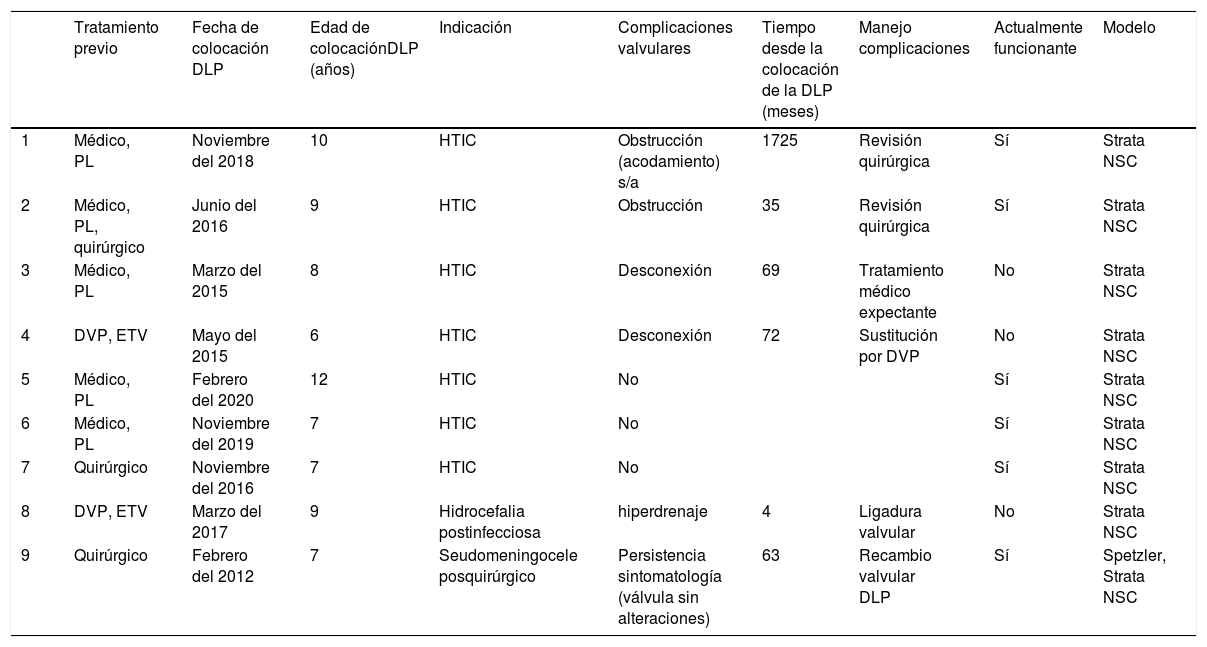

En nuestra serie de casos todos (tabla 1), a excepción de una paciente, portan una válvula Strata NSC con válvula programable.

Tabla resumen de los pacientes

| Tratamiento previo | Fecha de colocación DLP | Edad de colocaciónDLP (años) | Indicación | Complicaciones valvulares | Tiempo desde la colocación de la DLP (meses) | Manejo complicaciones | Actualmente funcionante | Modelo | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Médico, PL | Noviembre del 2018 | 10 | HTIC | Obstrucción (acodamiento) s/a | 1725 | Revisión quirúrgica | Sí | Strata NSC |

| 2 | Médico, PL, quirúrgico | Junio del 2016 | 9 | HTIC | Obstrucción | 35 | Revisión quirúrgica | Sí | Strata NSC |

| 3 | Médico, PL | Marzo del 2015 | 8 | HTIC | Desconexión | 69 | Tratamiento médico expectante | No | Strata NSC |

| 4 | DVP, ETV | Mayo del 2015 | 6 | HTIC | Desconexión | 72 | Sustitución por DVP | No | Strata NSC |

| 5 | Médico, PL | Febrero del 2020 | 12 | HTIC | No | Sí | Strata NSC | ||

| 6 | Médico, PL | Noviembre del 2019 | 7 | HTIC | No | Sí | Strata NSC | ||

| 7 | Quirúrgico | Noviembre del 2016 | 7 | HTIC | No | Sí | Strata NSC | ||

| 8 | DVP, ETV | Marzo del 2017 | 9 | Hidrocefalia postinfecciosa | hiperdrenaje | 4 | Ligadura valvular | No | Strata NSC |

| 9 | Quirúrgico | Febrero del 2012 | 7 | Seudomeningocele posquirúrgico | Persistencia sintomatología (válvula sin alteraciones) | 63 | Recambio valvular DLP | Sí | Spetzler, Strata NSC |

El objetivo de este trabajo es resumir las principales indicaciones y técnica quirúrgica de implantación de la DLP, así como exponer con especial énfasis su valoración radiológica respecto a los hallazgos normales y sus complicaciones.

IndicacionesEntre las indicaciones de la DLP en la población pediátrica se encuentra principalmente la hipertensión intracraneal idiopática (HTIC). Otras indicaciones serían la hidrocefalia postinfecciosa (frecuentemente tras meningitis), la hidrocefalia posthemorrágica del prematuro, la hidrocefalia tras sangrado subaracnoideo, el seudomeningocele posquirúrgico, la fuga de LCR por otra causa y la hidrocefalia normotensiva, esta última en adultos6. En la HTIC el tamaño normal o disminuido de los ventrículos laterales supone una dificultad técnica para la colocación de una DVP, siendo en este sentido más fácil la colocación de una DLP6.

En nuestra serie de 9 casos, en 7 de los pacientes la HTIC fue la indicación de colocación de la válvula DLP. En los otros 2 casos fue, respectivamente, el desarrollo de una hidrocefalia comunicante postinfecciosa tras sobreinfección de un seno dérmico y el desarrollo de un seudomeningocele posquirúrgico tras resección de un astrocitoma pilocítico de fosa posterior.

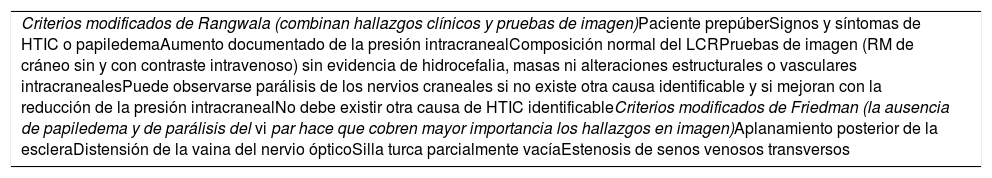

Hipertensión intracraneal idiopáticaLa HTIC constituye una entidad rara en pediatría, caracterizada por un aumento de la presión intracraneal en ausencia de una lesión parenquimatosa, malformación vascular, infección del SNC o hidrocefalia. Su etiopatogenia aún no ha sido esclarecida7, aunque se han clasificado los hipotéticos mecanismos causales en 3grupos: incremento del volumen de sangre o agua cerebral, sobreproducción de LCR y reabsorción deficiente de LCR en las granulaciones aracnoideas o en los senos venosos8,9. El diagnóstico de esta entidad requiere el cumplimiento de unos criterios clínicos y de neuroimagen7, existiendo diferencias entre el paciente prepuberal y el pospuberal. En este segundo grupo el comportamiento de la enfermedad y las características epidemiológicas de los pacientes son similares a los de los pacientes adultos con HTIC: mujer con sobrepeso y cefalea como síntoma más común10.

La HTIC en la etapa prepuberal es ligeramente más frecuente en hombres y el sobrepeso no es un factor de riesgo predominante8. En este grupo, el estrabismo por parálisis del sexto par craneal es igual o más frecuente que la cefalea1,8 y la irritabilidad puede ser el único síntoma presente7. La historia natural de la enfermedad deriva con frecuencia en déficit visual, por lo que, una vez sospechada, se debe llevar a cabo una exploración oftalmológica con énfasis en la búsqueda de papiledema7. Tradicionalmente, en pediatría se utilizan los criterios modificados de Rangwala para el diagnóstico de esta entidad y los criterios modificados de Friedman (tabla 2)11,12.

Criterios diagnósticos de HTIC

| Criterios modificados de Rangwala (combinan hallazgos clínicos y pruebas de imagen)Paciente prepúberSignos y síntomas de HTIC o papiledemaAumento documentado de la presión intracranealComposición normal del LCRPruebas de imagen (RM de cráneo sin y con contraste intravenoso) sin evidencia de hidrocefalia, masas ni alteraciones estructurales o vasculares intracranealesPuede observarse parálisis de los nervios craneales si no existe otra causa identificable y si mejoran con la reducción de la presión intracranealNo debe existir otra causa de HTIC identificableCriterios modificados de Friedman (la ausencia de papiledema y de parálisis del vi par hace que cobren mayor importancia los hallazgos en imagen)Aplanamiento posterior de la escleraDistensión de la vaina del nervio ópticoSilla turca parcialmente vacíaEstenosis de senos venosos transversos |

Entre las pruebas complementarias se realiza una RM de cráneo sin y con contraste con el objetivo de descartar otras causas de hipertensión intracraneal como hidrocefalia, lesiones parenquimatosas, malformaciones vasculares, trombosis venosa o realces meníngeos que sugieran meningitis7. En RM también es posible encontrar signos indicativos de hipertensión intracraneal, tales como los recogidos por Albakr et al.7 y Degnan y Levy13:

- –

Aplanamiento posterior de la esclera.

- –

Signos en nervios ópticos: protrusión o realce de la cabeza del nervio, distensión de la vaina o tortuosidad vertical del segmento intraconal del nervio óptico.

- –

Silla turca parcialmente vacía.

- –

Estenosis de los senos venosos transversos.

- –

Herniación amigdalar.

El aplanamiento escleral, los cambios selares y la estenosis de los senos venosos transversos son menos frecuentes en pacientes prepuberales que en los adolescentes14. En ausencia de papiledema y parálisis del sexto par craneal, la imagen cobra una mayor importancia.

El manejo de estos pacientes requiere un equipo multidisciplinar (pediatría, oftalmología, neurocirugía, neurología, endocrinología, radiología) e inicialmente incluye un seguimiento oftalmológico estrecho10,15, cambios en el estilo de vida (como la pérdida de peso), tratamiento farmacológico (inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida, diuréticos, corticoides) o drenajes lumbares de LCR de repetición7,9,10,15, que tienen como objetivo disminuir la presión intracraneal y el papiledema.

El tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos casos refractarios a tratamiento médico e incluye las válvulas de DVP y DLP, que consiguen un alivio sintomático y la mejoría en la función visual en la mayoría de los casos7,9,15. Otras técnicas quirúrgicas de empleo esporádico son la descompresión endoscópica del nervio óptico (DENO), que consiste en la fenestración de la vaina óptica9,15 y las derivaciones del seno transverso9.

Síndrome del ventrículo en hendiduraEl síndrome del ventrículo en hendidura es un síndrome de hiperdrenaje valvular; en el que tiene lugar un colapso ventricular provocado por un hiperdrenaje de LCR y aparece en pacientes portadores de DVP16,17. La tríada clásica de este síndrome consiste en cefalea intermitente, ventrículos de pequeño tamaño en las pruebas de imagen y relleno lento del reservorio derivativo. Radiológicamente, el ventrículo en hendidura puede ser definido como una ratio de astas fronto-occipitales (media del sumatorio de diámetros máximos a nivel de astas frontales y occipitales de los ventrículos laterales dividido entre 2veces el diámetro mayor biparietal) ≤ 0,2, en cualquier momento del seguimiento. Los hallazgos radiológicos indicativos de hiperdrenaje aparecen en el 10-85% de los pacientes con DV, pero solo algunos de ellos desarrollarán un hiperdrenaje sintomático que requiera tratamiento. El manejo de estos pacientes consiste en un tratamiento conservador inicial (cambios posturales o medicación) y, en caso de fracaso de este, tratamiento quirúrgico. La cirugía consiste en contrarrestar el efecto sifón y, en segundo orden, plantear una reposición del catéter de DVP. Cuando sigue existiendo refractariedad de la sintomatología se retira la DVP y se realiza otra derivación de LCR, como la colocación de una DLP; con mayor dificultad técnica, dado el escaso tamaño ventricular, puede realizarse una ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo (ETV)16 o, en última instancia, una expansión craneal. Existe un subtipo de síndrome del ventrículo en hendidura, probablemente correspondiente a la hidrocefalia con volumen normal de Engel, cuya fisiopatología es similar a la de la HTIC: dificultad para la reabsorción terminal de LCR sin restricción de su flujo entre los ventrículos y el espacio subaracnoideo, con hipertensión en este último que se transmite retrógradamente al sistema ventricular dificultando su dilatación. La DLP en este caso sería la derivación indicada, dado que favorece la creación de un gradiente de presión favorable a través del manto cortical17.

Técnica quirúrgicaLa técnica quirúrgica para colocación de la DLP que se realiza en nuestro centro es la siguiente: se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo con los miembros inferiores flexionados. Se accede al saco tecal a nivel de L4-L5 por medio de una aguja epidural, con comprobación de salida de LCR a presión, insertándose el catéter lumbar en el canal espinal en dirección craneal. A continuación, se realiza una incisión en el tejido celular subcutáneo del flanco derecho para crear un lecho para la válvula de la derivación y se tuneliza el catéter lumbar hacia el mismo. Luego se tuneliza el catéter peritoneal por la pared abdominal hasta una incisión abdominal previamente realizada, insertándolo en la cavidad peritoneal a través de una minilaparotomía. Finalmente, se conectan los 2catéteres a la válvula.

Se describen modificaciones de la técnica, como la de Yang et al.3, que la realizan con el paciente primero en decúbito prono y luego en decúbito supino, o Singh et al.18, que realizan el procedimiento por el lado izquierdo, todo ello con la finalidad de reducir complicaciones.

La implantación de una DLP está contraindicada en caso de hidrocefalia obstructiva, siempre que no se haya creado una vía de circulación alternativa del LCR, como, por ejemplo, mediante una ETV5. También son contraindicaciones la inexistencia de un espacio aracnoideo raquídeo abordable y cuando el foramen magno está comprometido, como ocurre, por ejemplo, en la malformación de Chiari tipo ii16.

Imagen de la DLP normalPrecauciones en el campo magnéticoLas válvulas de DLP implantadas en la actualidad (regulable tipo Strata en nuestro centro) son compatibles con campos magnéticos de hasta 3 T19. Pero, dado que el campo magnético de la RM puede alterar el ajuste de presión, se ha de ajustarla tras la realización de la RM.

Precauciones previas a su implantaciónA diferencia de la población adulta, en el ámbito pediátrico no es necesaria la valoración por imagen de la columna lumbar previa a la implantación de la DLP, dado que estos pacientes no presentan enfermedad degenerativa ósea ni discal, ni tampoco estenosis del canal3.

SeguimientoTras una DLP exitosa, el estado clínico del paciente mejora y puede observarse modificación de la talla ventricular en estudios de imagen sucesivos. La ausencia de disminución o el aumento de la talla ventricular, junto a un deterioro o falta de mejoría clínica, resultan indicativos de mal funcionamiento de la derivación4. Tanto el catéter lumbar como el peritoneal son radiopacos4, por ello pueden realizarse radiografías para verificar que los catéteres están normoposicionados, desplegados y con continuidad de sus elementos20.

- –

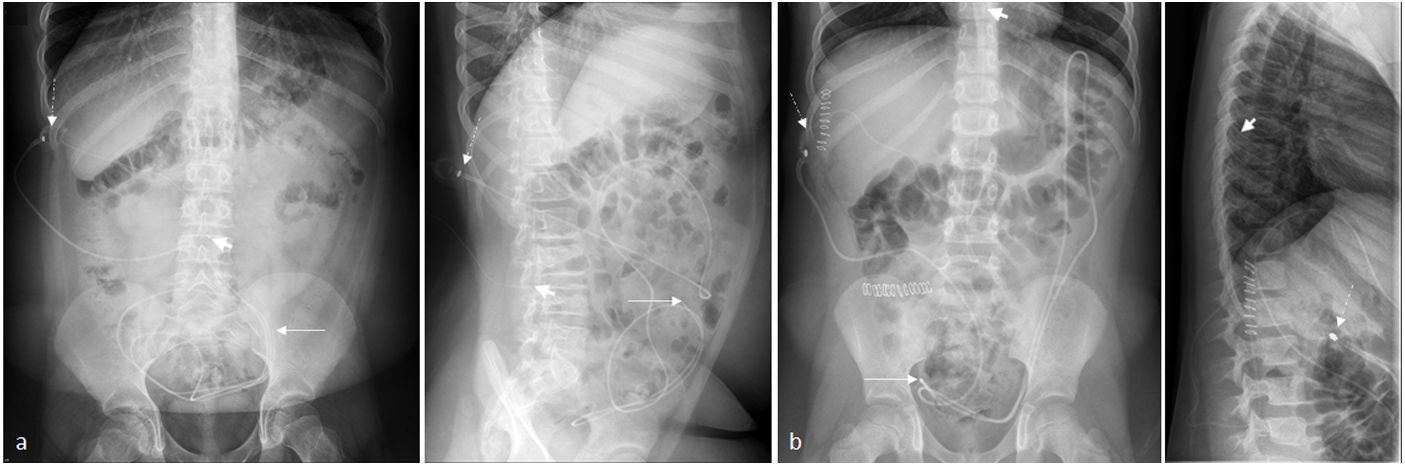

Radiografía simple. Generalmente solo es necesaria la proyección anteroposterior (AP) del abdomen. En caso de ser necesario para localizar el catéter lumbar con mayor exactitud, se podría incluir una proyección lateral (L) de columna dorsolumbar (fig. 3).

Figura 3.Imagen de la DLP en RX. Radiografías AP en decúbito supino y lateral en bipedestación de abdomen de 2pacientes diferentes (a y b). Flecha corta: extremo lumbar de la válvula; flecha larga: extremo abdominal de la válvula; flecha discontinua: reservorio. La DVP está recién colocada y se identifican las suturas de la entrada al canal espinal y de la colocación subcutánea del reservorio (b).

(0,08MB). - –

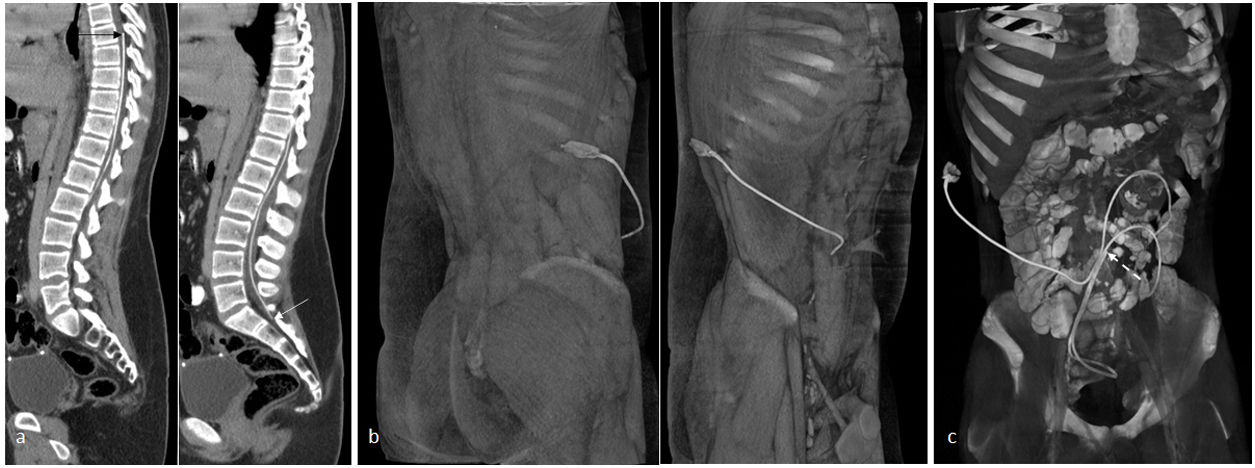

TC. La valoración de posibles complicaciones mecánicas del dispositivo (desconexión, migración, acodamiento, etc.) se realizaría mediante una TC sin contraste intravenoso de pelvis, ampliando hasta la región dorsal media-inferior. Esto permitiría identificar el extremo del catéter abdominal en la pelvis y localizar el extremo intracanal del catéter (que puede haber migrado hacia la región dorsal alta en caso de desconexión). Como son adquisiciones volumétricas, posteriormente es posible realizar reconstrucciones multiplanares y reconstrucciones 3D para la mejor valoración de los extremos valvulares (figs. 1 y 2).

- –

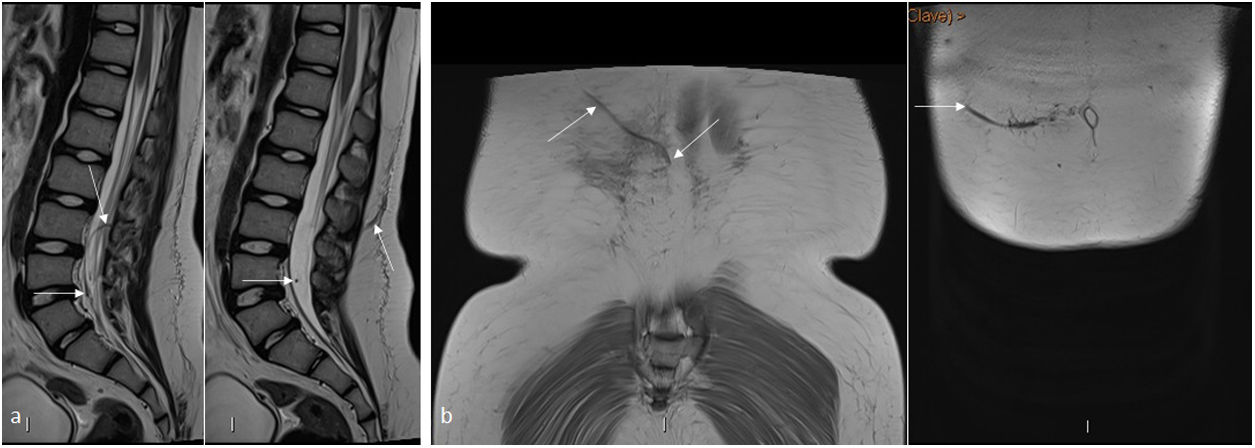

RM. La RM permite identificar y localizar el catéter lumbar en el canal raquídeo. Se recomienda la secuencia sagital T2 de columna dorsal y lumbosacra, dado que es la secuencia en la que mejor se identificaría el catéter; las secuencias coronales de canal también son de utilidad (fig. 4). Pueden adquirirse también secuencias T1 de esta misma región, dado que nos permitirían identificar la existencia de sangrado u otro tipo de complicación. El cráneo se estudia mediante protocolo sin contraste según las secuencias estándar adquiridas en cada centro. En nuestro centro se añade una secuencia 3D eco de espín rápido potenciada en T2 (tamaño de vóxel en mm: 0,3×0,3×06; tiempo de repetición: 1.400ms; tiempo de eco: 185ms; adquisición de 16 cortes en plano sagital con centrado en línea media, con duración de 4:44min). La columna se explora sin contraste en la región lumbar, con extensión a la dorsal si es necesario, generalmente, mediante secuencias sagitales T1 TSE y T2 TSE, coronal angulado T2 TSE para visualizar el canal medular y transversal T1 TSE en la localización de la válvula.

Figura 4.Imagen de la DLP en RM. Sagital a 2niveles colindantes en secuencia SE T2 (a) y coronal posterior y anterior (b) en secuencia SE T1. Recorrido del catéter de la DLP desde el interior del canal lumbar con extremo a nivel de L4-L5 y salida entre L2 y L3 (flechas) (a) al recorrido subcutáneo posterior (flechas), con entrada al peritoneo en situación paraumbilical derecha (flecha discontinua) (b). Nótese el panículo adiposo aumentado porque suelen ser pacientes con sobrepeso. La DLP tiene intensidad de señal baja en todas las secuencias.

(0,07MB).

Durante la revisión de una derivación, y para facilitar la misma, a veces se deja a modo de remanente la porción intraabdominal del catéter disfuncionante. Esto se conoce como catéter huérfano o abandonado. Los catéteres abandonados son susceptibles de presentar las mismas complicaciones que los catéteres intactos, salvo que al dejar de estar en contacto con el LCR no hay riesgo de infección ascendente del mismo21.

La patencia de la DLP puede ser evaluada mediante una cisternografía con radionúclido (Tc-99m DTPA) instilado en el espacio subaracnoideo mediante punción lumbar (PL). Aunque en estudios recientes la combinación de esta técnica con la TC presenta una mayor sensibilidad, tiene un bajo valor predictivo positivo en el paciente pediátrico3,20. Ninguno de nuestros pacientes se ha sometido a valoración de la patencia de la DLP mediante técnicas de Medicina Nuclear, optándose por la valoración quirúrgica en todos los casos en que la sintomatología persistía.

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, el seguimiento por imagen de estos pacientes no está estandarizado. En nuestro centro se realiza RX AP de abdomen y L de columna dorsolumbar tras la colocación de la válvula para tener estudio de imagen de base en el caso de que se requiera posteriormente si hay sospecha de complicación mecánica valvular. Si el paciente está asintomático, no se realiza seguimiento por imagen. Se realiza el estudio de imagen dirigido (RM de cráneo o RM/TC de columna) si hay recurrencia de la clínica o sospecha de complicación achacable a la válvula.

Imagen de la DLP patológicaComplicaciones neurológicasLa implantación de la DLP es completamente extracraneal4, lo que minimiza los riesgos asociados a la colocación de DVP22. Por otra parte, el uso de válvulas programables disminuye significativamente las complicaciones derivadas por el hiperdrenaje4.

Tal y como se ha comentado, el deterioro o la ausencia de mejoría clínica, así como la no disminución o el aumento de la talla ventricular, es indicativo de mal función de la derivación4.

Las complicaciones neurológicas descritas en la literatura se han reducido de forma muy significativa con la mejoría técnica del procedimiento, de modo que en nuestra serie de pacientes no se ha presentado ninguna. Se describen en la literatura complicaciones como la ectopia amigdalar, el desarrollo de hidrosiringomielia, la producción de colecciones subdurales, el excepcional sangrado parenquimatoso y subaracnoideo provocado tras la colocación de la DLP, la infección, el hematoma raquídeo epidural tras la punción lumbar, la fuga traumática de LCR, etcétera, todas ellas complicaciones muy infrecuentes23–28.

Las complicaciones mecánicas sí que son más habituales, presentándose como desconexión valvular, desalineación del sistema, desarrollo de bucle, fractura del catéter o migración del complejo valvular. La desconexión suele producirse precozmente, manifestándose como una pérdida de la continuidad entre la válvula y uno de los catéteres o pérdida de la alineación del complejo catéter-válvula-catéter (fig. 5). La fractura del catéter suele ser una complicación tardía, en la que existe una discontinuidad a lo largo del tubo, no en la unión válvula-catéter, con o sin migración del fragmento desprendido. La migración proximal o del catéter lumbar es menos frecuente que la migración distal o del catéter abdominal. Habitualmente ocurre por una fijación deficiente de las partes de la derivación. El catéter migrado lumbar suele permanecer intrarraquídeo y se trata con manejo conservador, reposicionamiento o sustitución quirúrgica. Muy rara vez la migración intracraneal29.

Imagen de desconexión de la DLP. TC de abdomen, reconstrucciones MIP sagital (a), 3D posterior y lateral oblicua (b) y anteroposterior (c). a) Se observa DLP en el interior del canal medular con extremo superior a nivel de T7; nótese que el extremo tiene un punto milimétrico de mayor densidad (flecha negra) y el extremo desconectado situado intracanal entre S1 y S2, sin el punto de mayor densidad (flecha blanca). El trayecto valvular lumbar ha migrado al interior del canal. b) Las imágenes muestran la ausencia del trayecto lumbar de la DLP desde la línea media posterior hasta la válvula y la patencia del trayecto desde la válvula hasta la entrada peritoneal en situación paraumbilical. c) Recorrido de la DLP intraabdominal con extremo en la línea media (flecha discontinua).

En la bibliografía las complicaciones abdominales se describen principalmente en pacientes portadores de DVP; no obstante, presuponiendo que el componente de catéter abdominal del dispositivo se comporta de forma similar al de este tipo de dispositivos, no está de más nombrar algunas de estas complicaciones como:

- –

Infección de la derivación. Una de las complicaciones más frecuentes. Secundariamente puede llevar a peritonitis, abscesos y obstrucción del catéter.

- –

Seudoquiste. Complicación rara que comúnmente se produce meses o años después de la colocación de la derivación. En la mayoría de los casos es consecuencia de una infección; se piensa que en su formación interviene el encapsulamiento del catéter peritoneal y la dificultad para la reabsorción del LCR que se acumula junto a residuos. Pueden alcanzar gran tamaño30 y, secundariamente, causar efecto de masa sobre estructuras vecinas. En la TC son colecciones líquidas de pared fina y posibles zonas internas de mayor densidad por los residuos. Típicamente se identifica la porción distal del catéter peritoneal dentro del seudoquiste21.

- –

Hematoma. Complicación temprana tras la colocación de la DLP, habitualmente en la pared abdominal. En la TC son colecciones de densidad superior al líquido, cuya atenuación disminuye con el tiempo de evolución, pudiendo presentar sangrados en diferentes estadios evolutivos o niveles líquido-líquido por efecto del hematocrito30.

- –

Calcificación. Complicación rara que ocurre en catéteres longevos; se calcifica la superficie externa del catéter y los hace rígidos y frágiles, por lo que quedan predispuestos a complicaciones mecánicas como roturas. Tanto en radiología convencional como en TC, la porción calcificada del catéter será más densa y gruesa que la no calcificada30.

- –

Obstrucción. Descrita en la sección de complicaciones neurológicas. En la desconexión y en la fractura del segmento que discurre por la pared abdominal ocurre una fuga y acúmulo de LCR.

- –

Migración distal. Los pacientes pediátricos presentan mayor riesgo de migración del catéter distal debido a la redundancia del mismo para adaptarse al crecimiento del niño. Si el tubo se retrae fuera de la cavidad abdominal hacia el tejido celular subcutáneo o se introduce en un órgano encapsulado, como el hígado o el bazo, puede formarse una colección subcutánea o subcapsular, respectivamente. El catéter también puede migrar hacia el tracto genitourinario o perforar el tracto gastrointestinal, con una morbilidad significativa en parte debida a la infección ascendente del SNC25 e incluso rodear el intestino produciendo una obstrucción mecánica. Mucho más rara es la migración intratorácica del catéter por el hiato esofágico o a través del diafragma, ya sea por un defecto congénito o por perforación diafragmática. La migración intratorácica puede originar un hidrotórax de LCR, un neumotórax, una neumonía o una perforación bronquial.

- –

Ascitis e hidrotórax. La ascitis es una complicación rara30, aunque más común en niños que en adultos, atribuible a una absorción peritoneal ineficaz del LCR. La ascitis puede acontecer semanas, meses o incluso años tras la colocación del catéter. El 15% de los pacientes pediátricos con ascitis de LCR desarrollarán hernia inguinal o hidrocele, con una incidencia mayor si se coloca la derivación antes de los 2 años de vida.

En nuestra serie de pacientes no ha tenido lugar ninguna complicación abdominal.

ConclusiónLa DLP es un tipo de derivación de LCR utilizado en pediatría de forma testimonial hasta la fecha, que en ciertos contextos presenta ventajas frente al sistema tradicional de DVP, además de ser una alternativa terapéutica en caso de hiperdrenaje refractario de este último. Sumado a lo anterior, el perfil de seguridad de la DLP ha mejorado en los últimos tiempos, por lo que muy probablemente su uso se extenderá. Por ello, es conveniente que el radiólogo se familiarice con las principales indicaciones de su colocación, la técnica quirúrgica de implantación y su valoración radiológica, tanto respecto a la normalidad como respecto a sus complicaciones.

Autoría- 1.

Responsable de la integridad del estudio: MML, BFG y MPB.

- 2.

Concepción del estudio: MML.

- 3.

Diseño del estudio: MML, BFG y MPB.

- 4.

Obtención de los datos: MPB.

- 5.

Análisis e interpretación de los datos: MML, BFG y MPB.

- 6.

Tratamiento estadístico: NA.

- 7.

Búsqueda bibliográfica: BFG y MPB.

- 8.

Redacción del trabajo: BFG y MPB.

- 9.

Revisión crítica del manuscrito con aportaciones intelectualmente relevantes: MML y SI.

- 10.

Aprobación de la versión final: MML, BFG, MPB y SI.

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.