La fibromialgia es una enfermedad dolorosa, de curso crónico, que representa un problema de salud pública. Impacta significativamente en la calidad de vida y afecta, más allá de la esfera física, la psicosocial. Sin embargo, son escasos los estudios que determinen los niveles de sufrimiento y sus factores relacionados, con miras generar propuestas de intervención más integrales.

ObjetivoDeterminar los niveles de sufrimiento y los factores psicosociales asociados en pacientes con fibromialgia atendidos en una institución de Medellín, Colombia.

Materiales y métodosSe realizó un estudio cuantitativo, observacional, analítico, transversal y con diseño correlacional, empleando un muestreo por conveniencia. Se evaluó el grado de sufrimiento (PRISM), el impacto de la fibromialgia (FIQR), la soledad (UCLA), la ansiedad y la depresión (HADS), así como los eventos vitales estresantes (Cuestionario de sucesos vitales). Se obtuvieron estadísticos descriptivos y correlacionales.

ResultadosHubo 62 participantes, 96,8% de ellos mujeres. Setenta y cinco por ciento (75%) presentó sufrimiento moderado a severo; 62,9% mostró indicadores clínicos de soledad; 75%, indicadores clínicos de ansiedad; y 25,8% tuvo indicadores clínicos de depresión. Además, se reportó una media de 10 eventos vitales estresantes. Hubo correlación significativa entre el nivel de sufrimiento y el impacto en la calidad de vida. Dicho impacto también se correlacionó de forma significativa con la soledad, la ansiedad y la depresión. El estrés vital mostró relación directa y significativa con la soledad y la ansiedad. La fuerza de las correlaciones, aunque significativa, fue de moderada en muchos casos.

ConclusionesLos pacientes con fibromialgia manifiestan un sufrimiento importante, además del impacto en la calidad de vida. Dicho impacto se relaciona con factores psicosociales, más allá de los conocidos (ansiedad y depresión), como soledad y estrés vital. Los resultados permiten visibilizar el intenso sufrimiento de esta población e indican la importancia de examinar con mayor profundidad temas como la soledad y el estrés vital.

Fibromyalgia is a chronic pain condition that represents a public health problem. It greatly impacts quality of life and affects the psychosocial dimension beyond physical aspects. However, there are insufficient studies aimed at determining the suffering levels of this population and its related factors to propose more comprehensive interventions.

ObjectiveTo determine the levels of suffering and its associated factors in patients with fibromyalgia treated at the Colombian Institute of Pain.

Materials and methodsA quantitative, analytical observational, and cross-sectional study with a correlational design was carried out. Convenience sampling was used. Variables assessed included levels of suffering (PRISM), fibromyalgia impact on quality of life (FIQR), loneliness (UCLA), anxiety and depression (HADS), and vital stress (Vital Events Questionnaire). Descriptive and correlational statistics were obtained.

ResultsThere were sixty-two participants, 96.8% were women. Seventy-five percent manifested moderate to severe suffering, 62.9% had clinical indicators of loneliness, 75% clinically significant anxiety, and 25.8% clinically significant depression. Also, they reported a mean of 10 stressful vital events. A direct and significant association between suffering and impact on quality of life was found. This impact on quality of life was also significantly correlated with loneliness, anxiety, and depression. Vital stress was also significantly related to loneliness and anxiety. Although statistically significant, most correlations were moderate.

ConclusionsPatients with fibromyalgia experience relevant levels of suffering and impact on their quality of life. This impact is directly related with psychosocial factors beyond the well-known anxiety and depression. These results help visualize the intense suffering faced by this population and indicate the relevance of examining more deeply issues such as loneliness and vital stress.

La fibromialgia (FM) es un síndrome doloroso crónico que hoy se diagnostica por medio de los indicadores de FM ABC: (A) algesia o hiperalgesia, (B) patrón de dolor de distribución bilateral, multilocular, simétrico axial y (C) síntomas de angustia crónica, los cuales muestran mejor especificidad, menor sensibilidad y mayor efectividad diagnóstica en comparación con los criterios usados en el 20111. Suele acompañarse de síntomas neuropsicológicos como fatiga, sueño no reparador, disfunción cognitiva, ansiedad y depresión, así como otros síndromes como el de fatiga crónica, la disfunción temporomandibular, la cefalea crónica, el dolor pélvico, entre otros1–6.

Esta patología constituye la principal causa de dolor musculoesquelético generalizado en mujeres entre los 20 y los 55 años y se califica como uno de los síndromes dolorosos con peor calidad de vida. A pesar de que genera un alto costo en salud y representa un problema de salud pública a escala mundial, regional y nacional, en Latinoamérica existe poca información relacionada con su prevalencia, costos e impacto económico, lo cual dificulta el manejo de esta enfermedad1. Un estudio sobre enfermedades reumáticas realizado en Colombia en el 2018 mostró una prevalencia de 0,72% para la FM, una cifra similar a la reportada en población mexicana y menor a la de países como Brasil, Ecuador y Portugal. Adicional a esto reportó resultados muy similares a aquellos con artritis reumatoide (AR) referente al dolor, malestar, dificultad para el funcionamiento cotidiano, ansiedad y depresión, y describió un deterioro en la calidad de vida secundario al compromiso de la capacidad funcional por dolor, mal patrón del sueño, menor productividad, mayores comorbilidades y consumo crónico de analgésicos2.

A pesar de la problemática que representa la FM, existe una limitada conciencia de su impacto en la población. El desconocimiento de la enfermedad es evidente, tanto en los profesionales de la salud3 como en la comunidad general7. Además, las dificultades de detección mediante pruebas científicas y el diagnóstico tardío han generado durante años un malestar en los enfermos, así como una actitud de incomprensión por parte de sus familias y de su entorno social, lo cual lleva a una estigmatización que contribuye a su sufrimiento3,7,8. Con frecuencia, las personas con FM se sienten alienadas y aisladas por las actitudes de incredulidad con respecto a su condición y a su integridad personal y mental. A esto se suma una progresiva tendencia a evadir las situaciones sociales, para evitar mayores estresores que incrementen su dolor. En consecuencia, con el tiempo, el aislamiento social y los sentimientos de soledad tienden a incrementarse, lo que conlleva un deterioro de los lazos sociales y contribuye al malestar emocional y a la focalización en la enfermedad9.

En conjunto, las múltiples problemáticas que plantea la FM pueden implicar sufrimiento relevante para las personas con este diagnóstico, por lo que identificar los factores asociados con este resulta fundamental. El sufrimiento se define como «una experiencia multidimensional y dinámica de estrés severo que ocurre ante eventos de amenaza a la integridad de la persona y donde los procesos regulatorios, que normalmente llevarían a la adaptación, resultan insuficientes causando agotamiento»10. Esta experiencia se encuentra estrechamente relacionada con el malestar emocional, los estados afectivos negativos y el dolor. Dado que es una experiencia multidimensional que integra fenómenos fisiológicos y psicosociales relacionados con el estrés, los problemas de naturaleza física, psicológica, social o espiritual pueden indicar o estar asociados con su presencia11. En este sentido, Cassell considera que se debe ver a los pacientes como personas, entidades psicológicas y sociales dinámicas, y hace hincapié en la complejidad de su identidad, su historia personal única y su contexto sociocultural12. De hecho, el sufrimiento se ha relacionado con factores como vulnerabilidad, rechazo, desempleo y aislamiento, entre otros12.

La experiencia de sufrimiento ha sido ampliamente estudiada en contextos oncológicos y de cuidados paliativos13, pero poco en enfermedades crónicas. Algunos estudios han evaluado el sufrimiento en pacientes con artritis reumatoide (AR), lupus, vitíligo, dolor crónico y diabetes, entre otros14. Desafortunadamente, a pesar de la conocida contribución del dolor persistente a esta experiencia, no existen reportes de estudios sobre el sufrimiento en pacientes con FM y la literatura científica se ha centrado en sus factores demográficos, sociales y clínicos15.

Por esta razón, se debe iniciar la exploración de la asociación de los diferentes factores demográficos, sociales, clínicos y psicológicos con el sufrimiento de esta población. Es indispensable tener en cuenta comorbilidades como depresión y ansiedad pues su prevalencia es alta; alrededor de 30 a 45% para ansiedad, y la depresión varía de 28,6 a 70%16. Además, la ansiedad y la depresión se asocian con mayor severidad del dolor, más síntomas físicos y peor funcionamiento en pacientes con FM17,18.

La soledad, entendida como la experiencia subjetiva de no lograr la calidad deseada en las relaciones, y el aislamiento social, referido a la cantidad de las interacciones interpersonales y la magnitud de la red social, traen consecuencias negativas para la salud mental y física19, por lo cual no deben pasarse por alto cuando se aborda el sufrimiento del paciente con FM. Crecientes evidencias señalan su relación con dolor corporal, fatiga, afecto negativo, respuestas desadaptativas al estrés y percepción negativa de las interacciones sociales, tanto en individuos sanos como en aquellos con condiciones crónicas. Particularmente en personas con FM, se ha encontrado que tanto la soledad crónica como la transitoria se asocian con más interacciones sociales negativas y dolor9; asimismo, el estrés se asocia con indicadores clínicos de soledad, lo que pone de relieve una relación recíproca entre soledad y estrés20. Este último es más frecuente en esta población (por ejemplo, abuso sexual y físico o ser víctimas o testigos de eventos altamente negativos)21, y al parecer tanto el estrés postraumático como los eventos vitales negativos pueden predisponer a la aparición de FM18. Esta relación se podría explicar por alteraciones en la función neuroendocrina17, o bien por el modelo biopsicosocial de variables que interactúan en la predisposición, el desencadenamiento y el mantenimiento de la FM. También se ha considerado que los eventos vitales tempranos, aunados al estrés crónico, afectan los circuitos moduladores del dolor y del afecto, lo que sería la causa de respuestas alteradas al dolor, dificultades en la adaptación y desarrollo de problemas sociales y mentales que aumentan el sufrimiento de los pacientes21.

Por lo anterior, es relevante mantener una visión ampliada de esta enfermedad, conociendo los factores que se asocian con el sufrimiento y permitiendo una conceptualización biopsicosocial del síndrome, lo que puede resultar importante para proponer estrategias de evaluación, preventivas y de intervención en FM más eficaces22. El objetivo del estudio que aquí se presenta fue determinar el nivel de sufrimiento de pacientes con FM y su relación con el impacto de la enfermedad, el estado emocional, el estrés vital, la soledad y los factores demográficos. A continuación se presentan resultados parciales de un estudio en curso.

MétodosTipo de estudio y poblaciónEstudio cuantitativo, observacional, analítico y transversal, con diseño correlacional. La población estuvo constituida por pacientes con diagnóstico de FM atendidos en una institución especializada en el manejo del dolor en Medellín, Colombia. Se realizó un muestreo por conveniencia, seleccionando consecutivamente a pacientes atendidos por consulta externa o atención prioritaria, durante el periodo de marzo a junio del 2021, que cumplieron con los siguientes criterios: pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de FM realizado por especialista en dolor o reumatólogo (según criterios diagnósticos del Colegio Americano de Reumatología [ACR] 2016), y cuya principal queja fuera esta enfermedad. Asimismo, que hubieran asistido al menos a una consulta de control y tuvieran un tratamiento instaurado, y que comprendieran, leyeran y escribieran español. Se excluyeron pacientes en crisis de dolor, con condiciones que limitaran su capacidad cognitiva para comprender las pruebas autoaplicadas (según criterio médico), con comorbilidad con enfermedad oncológica activa, con esclerosis múltiple u otras enfermedades desmielinizantes, con demencia u otras enfermedades neurodegenerativas, con condiciones agudas infecciosas, traumáticas o quirúrgicas que limitaran o impidieran su participación.

El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la institución de salud participante.

Técnicas e instrumentos de recolecciónLa recolección de datos fue de fuente primaria: se aplicó una encuesta a los pacientes que ingresaron a la consulta externa en el Instituto Colombiano del Dolor durante el año 2021. Los encargados de la recolección de datos (todos profesionales de la salud) fueron previamente entrenados para estandarizar el proceso.

Se empleó un formato de recolección de datos sociodemográficos y clínicos, incluyendo edad, estado civil, sexo, número de hijos, disponibilidad de cuidadores, procedencia, ocupación, nivel educativo, religión, así como otras relacionados con el diagnóstico y el tratamiento.

Para evaluar el impacto de la FM se empleó el Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia Revisado (FIQR), el cual utiliza escalas visuales análogas con puntajes entre 0 y 10. Se obtuvo un puntaje global del impacto con un rango de 1 a 100, donde puntuaciones mayores indican mayor afectación; también se obtuvieron puntuaciones de tres subescalas: impacto en el funcionamiento (FIQR-F; suma de ítems 1 a 9; rango: 0-30); impacto global (FIQR-I; suma de ítems 10 y 11; rango: 0-20); e intensidad de los síntomas (FIQR-S; suman de ítems 12 -21; rango 0-50)23. La evaluación de la validez, la fiabilidad y la consistencia interna de la FIQ en Colombia reportó un alfa de Cronbach superior a 0,7 en las dimensiones evaluadas; la consistencia interna y la validez discriminante presentaron un porcentaje de éxito de 100%. En la validez convergente/divergente se observó que el concepto de calidad de vida relacionada con la salud de la FIQ fue congruente con el de otros dos instrumentos de calidad de vida24.

El nivel de sufrimiento se evaluó con el instrumento de representación gráfica de la enfermedad y autoevaluación (PRISM). Este instrumento utiliza un enfoque gráfico no directivo, que permite valorar el sufrimiento total y obtener una medida cuantitativa25; ha sido ampliamente utilizado y está validado para la población colombiana. Se empleó la versión electrónica del instrumento y se obtuvo la medida de la distancia entre la enfermedad y el sí mismo (rango 0-27, donde las puntuaciones menores indican mayor sufrimiento).

Para determinar el grado de soledad se empleó la escala de soledad de UCLA, creada por Russell et al.26, que consta de tres dimensiones: percepción subjetiva de soledad, apoyo familiar y apoyo social, con dos factores: la intimidad con otros y la sociabilidad. Para el presente estudio se empleó la versión de 10 ítems27 validada al español por Velarde-Mayol et al.28, cuya puntuación emplea una escala Likert de cuatro puntos (rango: 10-40), en la cual una puntuación total de hasta 31 puntos indica un estado clínico de soledad. El alfa de Cronbach de 0,95 reveló una elevada fiabilidad de la escala y todos sus ítems.

Para examinar el grado de ansiedad y depresión se usó la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS29), la cual consta de 14 ítems que evalúan ansiedad (HADS-A) y depresión (HADS-D). Las respuestas se puntúan en una escala Likert de cuatro puntos, donde puntuaciones más altas indican una mayor gravedad. Se puede obtener una medida global de malestar emocional (rango: 0-42), o de cada subescala (rango: 0-21). Se empleó la versión validada para Colombia30, que mostró adecuada consistencia interna y validez. El coeficiente alfa de Cronbach fue de 0,85 y la confiabilidad por mitades de 0,8. Como puntos de corte se emplearon ocho, para la HADS-A, y nueve para HADS-D, los cuales mostraron mayor sensibilidad y concordancia con la entrevista psiquiátrica.

Finalmente, se examinó el estrés vital, para lo cual se empleó el Cuestionario de sucesos vitales de Sandín y Chorot31, que consta de una lista de 60 sucesos vitales, relacionados con el trabajo, el ámbito académico, la salud, las relaciones de pareja, la familia y los hijos, las relaciones sociales, la residencia y los aspectos económicos y legales. Se solicitó indicar la ocurrencia de cada suceso vital experimentado en el transcurso de su vida y el impacto o grado de estrés de cada suceso en una escala entre uno (nada de estrés) y cuatro (muchísimo estrés); se les pidió señalar 0 en el caso de no ocurrencia del suceso. El cuestionario obtuvo niveles aceptables de fiabilidad y buenos niveles de validez convergente, discriminante y predictiva. En su estudio de validación, la media obtenida en el conteo de sucesos fue de 11,68 y para estrés vital fue 23,3031.

ProcedimientoUna vez aprobado el estudio, se llevó a cabo un estudio piloto con 10 pacientes, para estandarizar el proceso de administración de los instrumentos y verificar su adecuación, tiempo de diligenciamiento y comprensión de instrucciones.

Se invitó a participar a todos los pacientes que asistían por consulta externa y atención prioritaria de dolor, que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión. Durante la consulta médica, se revisó la historia clínica para verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, y después el paciente fue invitado a participar en el estudio, se explicaron los objetivos y se solicitó firmar el consentimiento informado. La información que aparecía en la historia clínica fue recolectada, al igual que la aplicación del PRISM. Los demás instrumentos fueron autoadministrados y los investigadores estuvieron disponibles para resolver dudas durante el proceso.

Análisis de la informaciónSe creó una base de datos en el programa Excel (Excel versión 16.43, Microsoft 2020, EE. UU.) y se empleó el paquete estadístico Jamovi, versión 1.6.23.0 (Jamovi Project, 2022, Sidney, Australia), para los análisis estadísticos. Se obtuvieron frecuencias absolutas y relativas para las variables discontinuas, y medidas de tendencia central y dispersión para las variables continuas. Se examinó la distribución de las variables empleando la prueba de Shapiro-Wilk. Dada la distribución no normal de muchas de las variables, se indicaron tanto medias y desviaciones típicas como medianas y rangos intercuartílicos, y se optó por el uso de pruebas no paramétricas para los análisis correlacionales (Rho de Spearman).

Consideraciones éticasEl proyecto se acogió a los principios consignados en las declaraciones internacionales (Helsinky, CIOMS, UNESCO) vigentes, fue clasificado como investigación con riesgo mínimo (resolución 8430 de 1993 de Colombia) y lo aprobó el Comité de Ética de la Universidad Pontificia Bolivariana (acta n.° 07 del 2021).

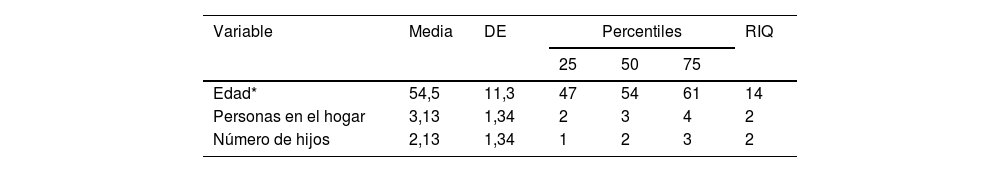

ResultadosCaracterísticas sociodemográficas y clínicasParticiparon 62 pacientes, en su gran mayoría mujeres (96,8%), con una edad mediana de 54 años, 48% casadas o en unión libre, con una mediana de dos hijos y tres personas viviendo en el hogar. Casi 80% vive en los estratos 2 y 3 (clase media baja), más de 95,2% habita en el área urbana, y la mayoría (78%) cuenta con estudios secundarios o superiores; 32,5% son empleadas y 35,5% se dedica a las labores del hogar. Ochenta y cuatro por ciento (84%) están adscritas a una religión y la practican (tabla 1).

Características sociodemográficas

| Variable | Media | DE | Percentiles | RIQ | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 25 | 50 | 75 | ||||

| Edad* | 54,5 | 11,3 | 47 | 54 | 61 | 14 |

| Personas en el hogar | 3,13 | 1,34 | 2 | 3 | 4 | 2 |

| Número de hijos | 2,13 | 1,34 | 1 | 2 | 3 | 2 |

| Variable | Categoría | n (%) |

|---|---|---|

| Sexo | Mujer | 60 (96,8) |

| Hombre | 2 (3,2) | |

| Estado civil | Soltero | 14 (22,6) |

| Casado/unión libre | 30 (48,4) | |

| Separado/divorciado | 12 (19,4) | |

| Viudo | 6 (9,7) | |

| Religión | No adscrito | 1 (1,6) |

| Adscrito, no la practica | 9 (14,5) | |

| Adscrito y la practica | 52 (83,9) | |

| Estrato | 1 | 3 (4,8) |

| 2 | 34 (54,8) | |

| 3 | 15 (24,2) | |

| 4 | 5 (8,1) | |

| 5 | 3 (4,8) | |

| 6 | 2 (3,2) | |

| Nivel de estudios | Sin estudios | 3 (4,8) |

| Estudios primarios | 11 (17,7) | |

| Estudios secundarios | 24 (38,7) | |

| Estudios superiores | 24 (38,7) | |

| Ocupación | Empleado | 20 (32,3) |

| Independiente | 4 (6,5) | |

| Ama de casa | 22(35,5%) | |

| Desempleado | 6 (9,8) | |

| Estudiante | 0 (0) | |

| Jubilado/pensionado | 10 (16,1) | |

| Residencia | Urbano | 59 (95,2) |

| Rural | 3 (4,8) | |

| Cuidador | No requiere cuidador | 51 (83,6) |

| Cuidador ocasional | 6 (9,8) | |

| Cuidador con frecuencia | 2 (3,3) | |

| Cuidador permanente | 1 (1,6) | |

| Requiere, pero no tiene | 1 (1,6) |

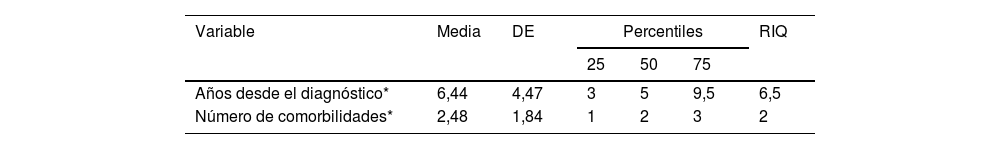

Con respecto al perfil clínico (tabla 2), el tiempo medio desde el diagnóstico es de seis años y presentan una mediana de dos comorbilidades, siendo las más frecuentes: hipertensión arterial, hipotiroidismo, depresión, ansiedad, artritis reumatoide, artrosis, síndrome de Sjögren, gastritis y cefalea. Más de 98% usa analgésicos y cerca de 62% usa antidepresivos, mientras que otros tratamientos son menos frecuentes. Un poco más de la mitad de los participantes recibe tratamiento con psiquiatría y es menos frecuente la asistencia a fisioterapia o psicoterapia. Más de la mitad no hace ejercicio o lo hace de forma muy ocasional, en tanto que cerca de una cuarta parte asiste a grupos religiosos. Finalmente, cerca de 84% de los participantes indica no requerir un cuidador, mientras que menos de 12% requiere un cuidador de forma ocasional.

Características clínicas de los participantes

| Variable | Media | DE | Percentiles | RIQ | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 25 | 50 | 75 | ||||

| Años desde el diagnóstico* | 6,44 | 4,47 | 3 | 5 | 9,5 | 6,5 |

| Número de comorbilidades* | 2,48 | 1,84 | 1 | 2 | 3 | 2 |

| Variable | Categoría | n (%) |

|---|---|---|

| Frecuencia de la actividad física | Nunca | 10 (16,1) |

| Muy ocasional (1-4 veces por mes) | 25 (40,3) | |

| Ocasional (5-8 veces por mes) | 12 (19,4) | |

| Con frecuencia (3-5 días por semana) | 11 (17,17) | |

| Siempre (6-7 veces por semana) | 4 (6,4) | |

| Usa analgésicos | Sí | 60 (98,4) |

| Usa antidepresivos | Sí | 39 (62,9) |

| Usa anticonvulsivantes | Sí | 26 (41,9) |

| Usa otros medicamentos | Sí | 26 (41,9) |

| Usa tratamientos complementarios | Sí | 12 (19,4) |

| Fisioterapia | Sí | 20 (32,3) |

| Psiquiatría | Sí | 32 (51,6) |

| Psicoterapia | Sí | 13 (21,0) |

| Asiste a grupos religiosos | Sí | 14 (22,6) |

| Otra terapia | Sí | 62 (100) |

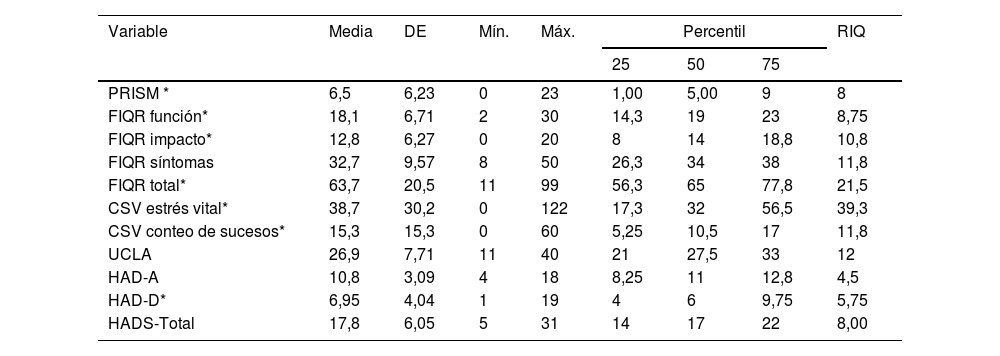

El nivel de sufrimiento (medido a través del PRISM) mostró una mediana de 5,0 y 75% de la población tuvo puntuaciones menores a 9,0, en un rango de 0 a 27, lo que pone en evidencia un nivel de sufrimiento intenso a severo (puntuaciones menores indican mayor sufrimiento). De forma similar, el impacto de la FM (medido a través del FIQR) fue medio alto, con una puntuación mediana de 65 (tabla 3).

Resultados descriptivos de las pruebas administradas

| Variable | Media | DE | Mín. | Máx. | Percentil | RIQ | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 25 | 50 | 75 | ||||||

| PRISM * | 6,5 | 6,23 | 0 | 23 | 1,00 | 5,00 | 9 | 8 |

| FIQR función* | 18,1 | 6,71 | 2 | 30 | 14,3 | 19 | 23 | 8,75 |

| FIQR impacto* | 12,8 | 6,27 | 0 | 20 | 8 | 14 | 18,8 | 10,8 |

| FIQR síntomas | 32,7 | 9,57 | 8 | 50 | 26,3 | 34 | 38 | 11,8 |

| FIQR total* | 63,7 | 20,5 | 11 | 99 | 56,3 | 65 | 77,8 | 21,5 |

| CSV estrés vital* | 38,7 | 30,2 | 0 | 122 | 17,3 | 32 | 56,5 | 39,3 |

| CSV conteo de sucesos* | 15,3 | 15,3 | 0 | 60 | 5,25 | 10,5 | 17 | 11,8 |

| UCLA | 26,9 | 7,71 | 11 | 40 | 21 | 27,5 | 33 | 12 |

| HAD-A | 10,8 | 3,09 | 4 | 18 | 8,25 | 11 | 12,8 | 4,5 |

| HAD-D* | 6,95 | 4,04 | 1 | 19 | 4 | 6 | 9,75 | 5,75 |

| HADS-Total | 17,8 | 6,05 | 5 | 31 | 14 | 17 | 22 | 8,00 |

DE: desviación estándar; RIQ: rango intercuartílico; PRISM: representación gráfica de la enfermedad y autoevaluación; FIQR: cuestionario de impacto de la fibromialgia; CSV: cuestionario de sucesos vitales; UCLA: escala de soledad; HADS: escala hospitalaria de ansiedad y depresión; HAD-A: subescala ansiedad; HAD-D: subescala depresión.

En cuanto al nivel de soledad, la mediana obtenida en la escala UCLA fue de 27,5, donde puntuaciones menores a 31 reflejan estados clínicos de soledad. Con dicho punto de corte, se encontró que 62,9% (n = 39) de los participantes presentó indicadores clínicos de soledad (tabla 3). Con respecto al malestar emocional medido con el HADS, la puntuación del percentil 25 en la subescala de ansiedad sobrepasa el punto de corte de ocho, lo cual es señal de problemas clínicos de ansiedad en cerca de 75% de la población estudiada. Puntualmente, 74,2% (n = 46) presenta problemas clínicos relacionados con la ansiedad. Por su parte, un 25,8% (n = 16) de los pacientes tuvo puntuaciones por encima de nueve en el HAD-D que corresponden con indicadores clínicos de depresión (tabla 3).

Finalmente, al evaluar la ocurrencia y el nivel de estrés de los sucesos vitales manifestados por los participantes, se encontró una mediana de 10,5 sucesos vitales y una mediana de estrés asociado con los eventos de 32 (tabla 3).

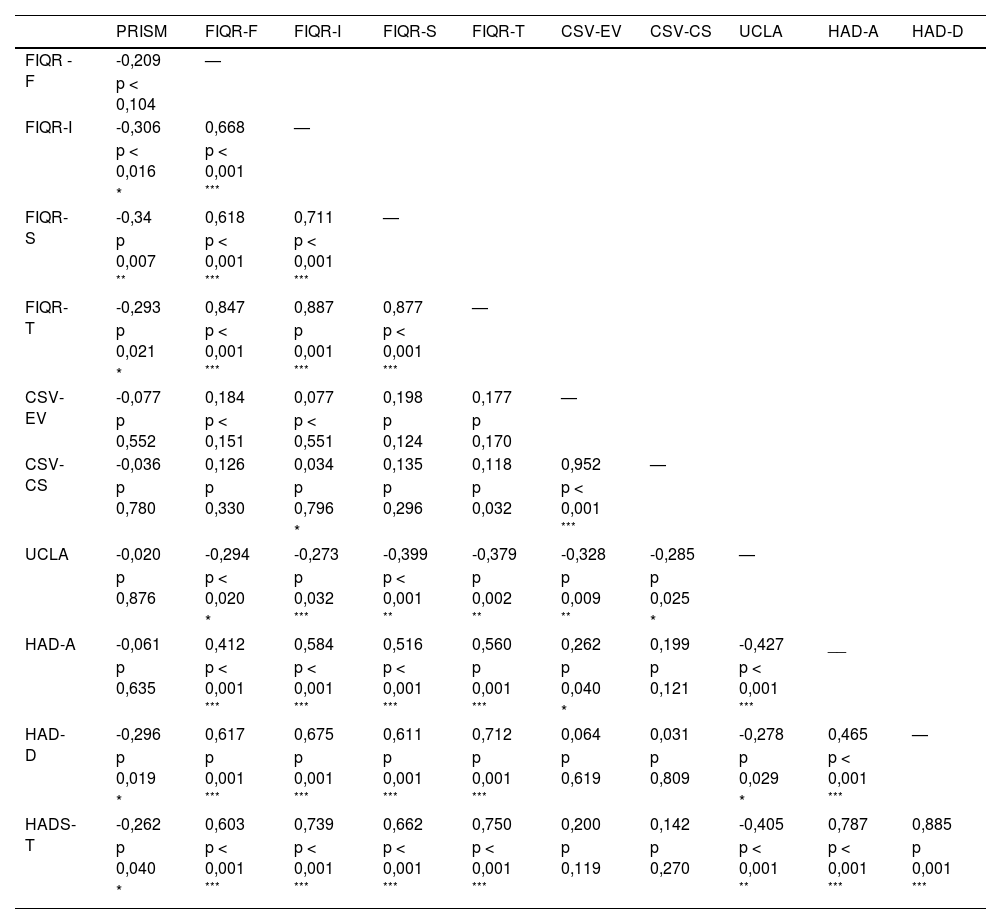

Análisis correlacionalesSufrimientoSe encontraron correlaciones significativas e inversas entre las puntuaciones del PRISM con el HADS y el FIQR, en particular con la puntuación total del FIQR y sus subescalas de impacto general y síntomas, lo cual muestra que a mayores niveles de sufrimiento mayor era el nivel de ansiedad y depresión y mayor el impacto de la FM en la calidad de vida. Sin embargo, la fuerza de estas correlaciones fue baja (tabla 4).

Matriz de correlaciones entre las puntuaciones de las escalas

| PRISM | FIQR-F | FIQR-I | FIQR-S | FIQR-T | CSV-EV | CSV-CS | UCLA | HAD-A | HAD-D | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FIQR -F | -0,209 | — | ||||||||

| p < 0,104 | ||||||||||

| FIQR-I | -0,306 | 0,668 | — | |||||||

| p < 0,016 | p < 0,001 | |||||||||

| * | *** | |||||||||

| FIQR-S | -0,34 | 0,618 | 0,711 | — | ||||||

| p 0,007 | p < 0,001 | p < 0,001 | ||||||||

| ** | *** | *** | ||||||||

| FIQR-T | -0,293 | 0,847 | 0,887 | 0,877 | — | |||||

| p 0,021 | p < 0,001 | p 0,001 | p < 0,001 | |||||||

| * | *** | *** | *** | |||||||

| CSV-EV | -0,077 | 0,184 | 0,077 | 0,198 | 0,177 | — | ||||

| p 0,552 | p < 0,151 | p < 0,551 | p 0,124 | p 0,170 | ||||||

| CSV-CS | -0,036 | 0,126 | 0,034 | 0,135 | 0,118 | 0,952 | — | |||

| p 0,780 | p 0,330 | p 0,796 | p 0,296 | p 0,032 | p < 0,001 | |||||

| * | *** | |||||||||

| UCLA | -0,020 | -0,294 | -0,273 | -0,399 | -0,379 | -0,328 | -0,285 | — | ||

| p 0,876 | p < 0,020 | p 0,032 | p < 0,001 | p 0,002 | p 0,009 | p 0,025 | ||||

| * | *** | ** | ** | ** | * | |||||

| HAD-A | -0,061 | 0,412 | 0,584 | 0,516 | 0,560 | 0,262 | 0,199 | -0,427 | __ | |

| p 0,635 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p 0,001 | p 0,040 | p 0,121 | p < 0,001 | |||

| *** | *** | *** | *** | * | *** | |||||

| HAD-D | -0,296 | 0,617 | 0,675 | 0,611 | 0,712 | 0,064 | 0,031 | -0,278 | 0,465 | — |

| p 0,019 | p 0,001 | p 0,001 | p 0,001 | p 0,001 | p 0,619 | p 0,809 | p 0,029 | p < 0,001 | ||

| * | *** | *** | *** | *** | * | *** | ||||

| HADS-T | -0,262 | 0,603 | 0,739 | 0,662 | 0,750 | 0,200 | 0,142 | -0,405 | 0,787 | 0,885 |

| p 0,040 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p < 0,001 | p 0,119 | p 0,270 | p < 0,001 | p < 0,001 | p 0,001 | |

| * | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** |

PRISM: representación gráfica de la enfermedad y el sí mismo-distancia; FIQR: cuestionario de impacto de la fibromialgia; FIQR-F: subescala de funcionamiento; FIQR-I: subescala de impacto; FIQR-S: subescala de síntomas; FIQR-T: puntuación total; CSV: cuestionario de sucesos vitales; CSV-EV: subescala de estrés vital; CSV-CS: subescala de conteo de sucesos; UCLA: cuestionario de soledad de UCLA; HADS: escala hospitalaria de ansiedad y depresión; HAD-A: subescala de ansiedad; HAD-D: subescala de depresión; HADS-T: puntuación total.

De otro lado, a mayor impacto de la FM en la calidad de vida hubo niveles significativamente más elevados de soledad, malestar emocional general, ansiedad y depresión. Estas correlaciones mostraron significancia estadística tanto con la puntuación total del FIQR como de todas sus subescalas, y la fuerza de las correlaciones fue de moderada a fuerte, sobre todo con las variables medidas a través del HADS (tabla 4).

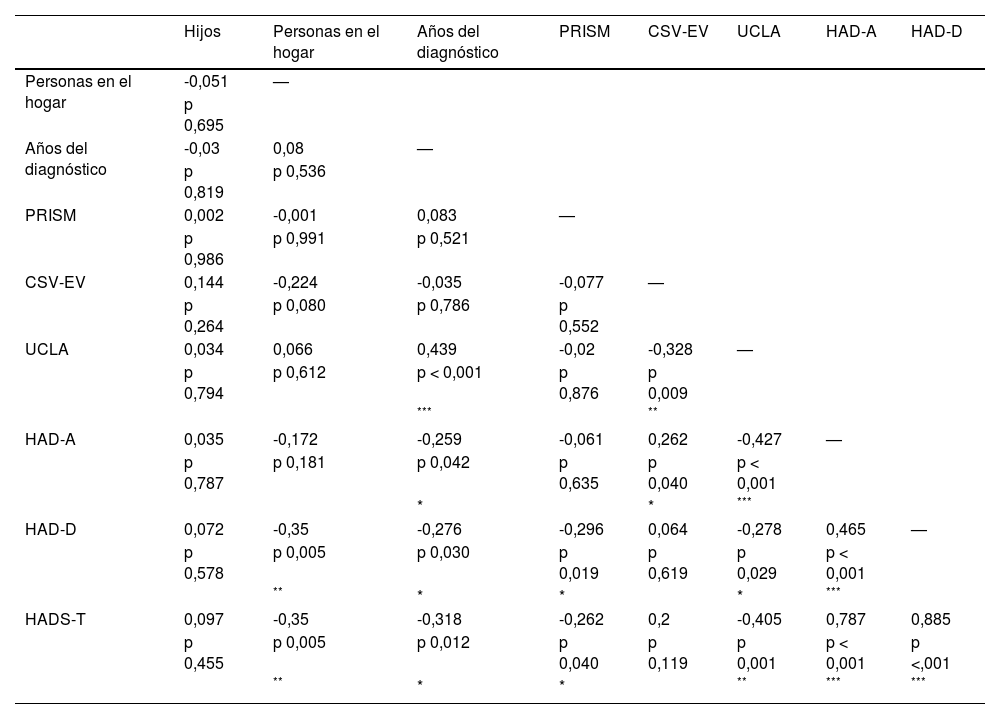

Variables sociodemográficasSe analizaron también las correlaciones entre las puntuaciones de las escalas y las variables sociodemográficas (tabla 5), y se encontró una relación estadísticamente significativa e inversa entre el número de personas en el hogar y los años desde el diagnóstico con el estado emocional, lo cual es evidencia de que mientras menos personas había en el hogar y menos reciente era el diagnóstico, las puntuaciones de malestar general total y de la escala de depresión eran más elevadas, siendo la fuerza de estas correlaciones baja. También hubo una correlación estadísticamente significativa y directa entre la puntuación de la escala UCLA y los años desde el diagnóstico, señal de que a menos tiempo de diagnóstico había una mayor percepción de soledad. Llamativamente, el nivel de soledad y el número de hijos o de personas en el hogar no estuvieron correlacionadas.

Matriz de correlaciones entre variables sociodemográficas y puntuaciones de las escalas

| Hijos | Personas en el hogar | Años del diagnóstico | PRISM | CSV-EV | UCLA | HAD-A | HAD-D | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Personas en el hogar | -0,051 | — | ||||||

| p 0,695 | ||||||||

| Años del diagnóstico | -0,03 | 0,08 | — | |||||

| p 0,819 | p 0,536 | |||||||

| PRISM | 0,002 | -0,001 | 0,083 | — | ||||

| p 0,986 | p 0,991 | p 0,521 | ||||||

| CSV-EV | 0,144 | -0,224 | -0,035 | -0,077 | — | |||

| p 0,264 | p 0,080 | p 0,786 | p 0,552 | |||||

| UCLA | 0,034 | 0,066 | 0,439 | -0,02 | -0,328 | — | ||

| p 0,794 | p 0,612 | p < 0,001 | p 0,876 | p 0,009 | ||||

| *** | ** | |||||||

| HAD-A | 0,035 | -0,172 | -0,259 | -0,061 | 0,262 | -0,427 | — | |

| p 0,787 | p 0,181 | p 0,042 | p 0,635 | p 0,040 | p < 0,001 | |||

| * | * | *** | ||||||

| HAD-D | 0,072 | -0,35 | -0,276 | -0,296 | 0,064 | -0,278 | 0,465 | — |

| p 0,578 | p 0,005 | p 0,030 | p 0,019 | p 0,619 | p 0,029 | p < 0,001 | ||

| ** | * | * | * | *** | ||||

| HADS-T | 0,097 | -0,35 | -0,318 | -0,262 | 0,2 | -0,405 | 0,787 | 0,885 |

| p 0,455 | p 0,005 | p 0,012 | p 0,040 | p 0,119 | p 0,001 | p < 0,001 | p <,001 | |

| ** | * | * | ** | *** | *** |

PRISM-D: representación gráfica de la enfermedad y el sí mismo-distancia; FIQR: cuestionario de impacto de la fibromialgia; FIQR-F: subescala de funcionamiento; FIQR-I: subescala de impacto; FIQR-S: subescala de síntomas; FIQR-T: puntuación total; CSV: cuestionario de sucesos vitales; CSV-EV: subescala de estrés vital; CSV-CS: subescala de conteo de sucesos; UCLA: cuestionario de soledad de UCLA; HADS: escala hospitalaria de ansiedad y depresión; HAD-A: subescala de ansiedad; HAD-D: subescala de depresión; HADS-T: puntuación total.

Finalmente, se encontró una relación estadísticamente significativa e inversa entre el impacto total de la FM y su subescala de síntomas con los años desde el diagnóstico (r = -0,335, p = 0,008; r = -0,361, p = 0,004, respectivamente) y la edad (r = -0,358, p = 0,004; r = -0,336, p = 0,008, respectivamente); ello indica que mientras menos tiempo había pasado desde el diagnóstico y más joven era la persona, el impacto era mayor. Asimismo, la correlación entre la edad y la subescala de impacto del FIQR fue inversa y significativa (r = - 0,289, p = 0,023). De otro lado, el número de comorbilidades mostró una relación directa y estadísticamente significativa con el FIQR total y las subescalas de funcionamiento e impacto (r = 0,346, p = 0,006; r = 0,304, p = 0,016; r = 0,339, p = 0,007, respectivamente), lo que indica que a mayor número de comorbilidades hay un mayor impacto en la calidad de vida. Al igual que en muchas otras correlaciones descritas, la fuerza de la relación fue moderada a baja.

DiscusiónLa FM conlleva consecuencias psicosociales y fisiológicas significativas5. La multiplicidad de síntomas y problemas asociados hace pensar que su sufrimiento puede ser significativo, pero es llamativa la escasez de estudios al respecto en esta población. Por consiguiente, el presente estudio buscó determinar los niveles de sufrimiento de los pacientes con FM e identificar su relación con algunos factores psicosociales.

Con respecto a las características sociodemográficas, las participantes fueron predominantemente mujeres, con una edad media de 54 años, casadas, de religión católica, de nivel socioeconómico medio a bajo, empleadas o amas de casa, y con niveles de educación secundarios o superiores. Estos resultados concuerdan con lo reportado en la literatura, particularmente en lo referido al género y la edad5,17. Sin embargo, a diferencia de lo reportado por Walitt et al.6, quienes sostienen que ser divorciado o separado y no tener educación superior constituyen factores de riesgo, nuestra población fue mayoritariamente casada y con niveles educativos elevados.

A nivel clínico, la media de tiempo desde el diagnóstico fue de seis años, las múltiples comorbilidades eran frecuentes, la mayoría usaba analgésicos o antidepresivos y aproximadamente la mitad recibía tratamiento psiquiátrico; en general, los participantes reportaron bajos niveles de ejercicio y solo cerca de una tercera parte hacía terapia física. Estos resultados coinciden con hallazgos previos que apuntan a la cronicidad de la condición, las comorbilidades que la acompañan y su impacto en el funcionamiento físico y mental2, que afecta la cotidianidad de los pacientes y trae consecuencias psicosociales y fisiológicas significativas32. Aun así, la mayoría no requería un cuidador, lo que denota afectación mínima en la autonomía, a pesar de la interferencia que genera.

En cuanto a los niveles de sufrimiento, 75% de las personas tuvo una puntuación inferior a nueve y una mediana de cinco (rango de 0 a 27, donde 0 equivale a mayor sufrimiento), lo que evidencia niveles de sufrimiento en general muy elevados. Estos resultados coinciden con los de Brady et al., en cuyo estudio los pacientes con patologías dolorosas neuromusculoesqueléticas tuvieron una puntuación media de 5,5 en el PRISM; con puntuaciones menores de 6,0, consideradas «elevado sufrimiento»33. Específicamente en pacientes con FM, Paschali et al. encontraron una puntuación media de 6,2 en el PRISM, lo que indica también un sufrimiento elevado. Al igual que en nuestro estudio, el sufrimiento mostró correlaciones significativas con la interferencia y la severidad del dolor y con el impacto de la FM medida con el FIQR34.

Los anteriores hallazgos son llamativos, comparados con los obtenidos en pacientes con cáncer avanzado, donde la puntuación media en PRISM fue de 14, señal de niveles moderados de sufrimiento25. En general, se considera que pacientes con enfermedades catastróficas suelen tener niveles de sufrimiento muy elevados; sin embargo, estos hallazgos apuntan a que pacientes con patologías dolorosas crónicas pueden tener niveles de sufrimiento superiores. Por su parte, Garaigordobil y Govillard35 encontraron mayor sufrimiento psíquico y psicosomático global en personas con FM, al compararlas con personas sin la enfermedad.

El sufrimiento implica un estrés severo asociado con una amenaza a la integridad, donde los mecanismos que ayudarían a lograr la adaptación son insuficientes y conducen al agotamiento. Es una experiencia subjetiva e integral, donde la ocurrencia conjunta de factores físicos, psicosociales y espirituales es frecuente y relevante. El dolor está estrechamente asociado con el sufrimiento, y cuando es insuficientemente manejado, puede contribuir de manera significativa. La evidencia muestra que cada vez se logra un manejo más eficaz del dolor, tanto agudo como crónico, sobre todo en enfermedades graves como el cáncer36. Otras poblaciones con patologías dolorosas como la FM enfrentan estigma social e incluso médico y barreras en el acceso a manejo analgésico eficaz y de cuidado integral. Los pacientes describen esta enfermedad como «una etiqueta problemática, una carga pesada de llevar y de baja prioridad terapéutica», lo que sin duda incrementa su sufrimiento7.

El impacto de la FM en la calidad de vida fue medio-alto. Las puntuaciones en nuestro estudio fueron levemente menores a las obtenidas en el estudio de validación de la escala por Salgueiro et al.23, cuya puntuación total media fue de 70. Las puntuaciones obtenidas por ellos en las subescalas de función, impacto y síntomas fueron, respectivamente, de 19, 12 y 37, muy cerca de las de 18,12 y 32 obtenidas en nuestro estudio y que indican la afectación que genera la FM en las diferentes esferas evaluadas.

También hubo un impacto importante a nivel emocional: cerca de 75% de los pacientes tuvieron indicadores clínicos de ansiedad y cerca de 25% de depresión. A pesar de que 50% de los pacientes recibía tratamiento con psiquiatría, 20% con psicología y 63% usaba antidepresivos, son llamativos los elevados niveles de depresión autorreportada. Esto puede ser indicativo de la severidad de estos síntomas en la población, así como de la necesidad de examinar si los tratamientos ofrecidos son suficientes y orientados a las necesidades específicas de estos pacientes.

Las patologías dolorosas coexisten con síntomas ansiosos y depresivos35, particularmente la FM, con una prevalencia de 30 a 45% para ansiedad y de 28,6 a 70% para depresión16,37. Los problemas relacionados con la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y el estrés postraumático (TEPT) son comunes y se asocian con eventos disparadores como estresores vitales tempranos y eventos traumáticos. Con respecto a los desórdenes de ansiedad, se ha observado mayor asociación con TOC, seguido de TEPT, fobia social, trastorno de pánico, agorafobia, fobia simple y trastorno de ansiedad generalizado; desafortunadamente, nuestro estudio solo empleó pruebas de tamizaje del estado emocional y, por tanto, no es posible determinar la presencia o los tipos de trastornos de ansiedad específicos.

Los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad en FM no solo son comunes, sino que contribuyen al impacto negativo sobre la calidad de vida32, y se asocian con mayor severidad del dolor, más síntomas físicos y peor funcionamiento al compararlos con otros pacientes con patologías dolorosas17,18. Lo anterior es consistente con lo encontrado en nuestro estudio, ya que hubo una correlación estadísticamente significativa entre los niveles de ansiedad y depresión y las puntuaciones del FIQR, así como entre los niveles de depresión y malestar general y el grado de sufrimiento. Estos resultados coinciden también con los obtenidos por otros autores34,38.

Los problemas mentales y sociales suelen asociarse con dificultades de adaptación y la ocurrencia de múltiples situaciones estresantes, aspectos que en conjunto pueden confluir en el sufrimiento de los pacientes con FM39. Más de 60% de los participantes en nuestro estudio presentaron indicadores clínicos de soledad, y en promedio señalaron la ocurrencia de 10 eventos vitales significativos a lo largo de su vida, los cuales generaban niveles de estrés importantes. La soledad mostró una correlación estadísticamente significativa, no solo con el número de eventos vitales y los niveles de estrés asociados con estos, sino también con la ansiedad, la depresión y el impacto de la FM en la calidad de vida (tanto con la puntuación total del FIQR como con sus subescalas de función, impacto y síntomas).

La soledad acarrea consecuencias negativas para la salud, tanto mental como física19. En particular en personas con FM, se ha encontrado que tanto la soledad crónica como la transitoria se asocian con más interacciones sociales negativas y dolor9. A esto se suman los frecuentes sentimientos de alienación y aislamiento que experimentan las personas con FM debido a las actitudes de incredulidad social con respecto a su diagnóstico, el dolor y el impacto que este tiene en su integridad personal y mental, tanto por parte de los profesionales como por los miembros de su familia7,8. De hecho, el dolor físico y la exclusión social activan circuitos neuronales comunes y se ha considerado la posibilidad de una huella de dolor en el sistema nervioso central que se activa en respuesta a estímulos físicos y sociales40.

Con referencia al estrés, se sabe que los eventos vitales negativos y las experiencias traumáticas son más frecuentes en esta población (por ejemplo, abuso sexual y físico o ser víctimas o testigos de eventos altamente negativos)16, lo cual es corroborado en nuestro estudio. Además, las alteraciones en el funcionamiento social, en este caso la soledad, constituyen un estresor más que se asocia con los múltiples que ocurren en la FM, incluyendo dolor frecuente e intenso, diversos síntomas físicos y emocionales y deterioro de la funcionalidad física.

Existen diferentes modelos para explicar la relación entre los problemas mentales y la FM. El modelo psicosocial considera la FM como un síndrome somático funcional cuyos síntomas son consecuencia de una respuesta anormal a factores estresantes y factores comportamentales22. Otro modelo plantea que las señales nocivas pueden provocar directamente la respuesta al estrés, mientras que los estresores psicológicos pueden involucrar circuitos de estrés diferentes a los estresores fisiológicos y conllevan una mayor contribución de áreas relacionadas con el afecto y las emociones21.

En concordancia con lo anterior, la identificación del sufrimiento en pacientes con FM y la contribución de factores emocionales, sociales y relacionados con el estrés implican un aporte relevante y novedoso que puede favorecer prácticas clínicas soportadas científicamente, que amplíen el uso de las herramientas terapéuticas disponibles.

Finalmente, los hallazgos de este estudio deben ser leídos teniendo en cuenta el contexto de la pandemia por COVID-19, en el cual se realizó, y las potenciales consecuencias de esta enfermedad. Se ha documentado un incremento significativo en los sentimientos de estrés, soledad, aislamiento social e impacto en la salud mental de la población general y, específicamente en FM41,42, dolores musculoesqueléticos derivados de la COVID-19. Por tanto, es posible que el impacto asociado con la FM, identificado en nuestro estudio, haya estado en parte marcado por el contexto pandémico.

En síntesis, este estudio permite poner en evidencia los niveles de sufrimiento de una población frecuentemente invisibilizada e ignorada y, asimismo, demuestra la multiplicidad de factores psicosociales relacionados, como también su impacto en la calidad de vida, lo que muestra la importancia de un abordaje integral, pluridisciplinar de la FM, que reconozca el apropiado valor a la contribución de las dimensiones psicológica y social en el dolor, más allá de las alteraciones físicas32.

Limitaciones del estudioEs importante reconocer las limitaciones de nuestro estudio: la naturaleza transversal del estudio solo permite conocer el comportamiento de las variables en un momento dado y la relación entre ellas, pero no la direccionalidad de dicha relación; el tamaño muestral fue limitado, debido a los retos asistenciales que trajo la COVID-19, por lo cual no fue posible hacer análisis estadísticos más complejos o que los hallazgos puedan ser generalizables; asimismo, desconocemos cómo el contexto de pandemia puede haber influido sobre variables emocionales, sociales e incluso el dolor; la recolección de datos se hizo en un único centro y la población tenía algunas características (por ejemplo, nivel educativo) que no son representativas de la población general. Finalmente, la evaluación realizada se basa en autoinformes; sería ideal que futuros estudios incluyeran otras estrategias de evaluación más objetivas para las variables en las que sea posible.

ConclusionesA pesar de la problemática que representa la FM, existe una limitada conciencia de su impacto a escala social, tanto por parte de los profesionales de la salud como de la población general. Los resultados de este estudio permiten reconocer y visibilizar el intenso sufrimiento que experimentan los pacientes con FM, además del impacto en su calidad de vida. Es uno de los primeros estudios que han determinado la relación de dicha afectación con factores psicosociales como la soledad y el estrés vital, más allá de la ansiedad y la depresión. Estos hallazgos aportan a una mejor comprensión de los aspectos que intervienen en la FM, lo que permitirá proponer alternativas para mejorar el bienestar y la calidad de vida de estos pacientes y su entorno social.

FinanciaciónEste trabajo no ha recibido ningún tipo de financiación.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Los autores agradecen especialmente a los pacientes por su participación en el estudio; también al Instituto Colombiano del Dolor y al equipo humano que apoyó en el proceso de recolección de datos: Y. Barrera, C. Campuzano y M. López.