Reducción de eventos cardiovasculares mayores (MACE) a 5 años en pacientes que sufrieron un síndrome coronario agudo (SCA) revascularizado percutáneamente y completaron un programa de rehabilitación cardiaca.

MétodosSe incluyeron 230 varones consecutivos con diagnóstico de SCA y revascularización percutánea en el primer semestre de 2015 que cumplieran los criterios de inclusión establecidos. Se constituyeron 2 cohortes de 115 pacientes, uno de ellos (GR) que completó el programa de rehabilitación cardiaca y otro (GC) que recibió atención ambulatoria convencional. Se analizaron las características basales de ambos grupos y se analizaron los MACE a 5 años de seguimiento. Se consideraron eventos el reingreso por nuevo SCA, insuficiencia cardiaca, accidente cerebrovascular o el fallecimiento del paciente.

ResultadosA 5 años de seguimiento hubo una reducción estadísticamente significativa en la tasa de MACE (27,19% vs. 7,83%; OR 0,23 [IC 0,10-0,50]; p=0,0001), mortalidad por todas las causas (OR 0,12 [IC 0,01-0,94]; p=0,01), tasa de reinfarto (OR 0,29 [IC 0,11-0,77]; p=0,007) y accidente cerebrovascular (p=0,014) a favor del GR. La supervivencia libre de MACE fue estadísticamente menor en el GR independientemente del riesgo (HR 0,25 [IC 0,12-0,53]; p=0,000).

ConclusionesEn nuestra muestra, los programas de rehabilitación cardiaca mostraron un beneficio pronóstico en pacientes con diagnóstico de SCA revascularizados percutáneamente, con una reducción significativa de MACE, tasa de reinfarto y accidente cerebrovascular a 5 años de seguimiento.

Reduction of major adverse cardiovascular events (MACE) at 5 years in patients with acute coronary syndrome (ACS) and percutaneous coronary intervention who completed a cardiac rehabilitation program.

MethodsWe included 230 consecutive men with a diagnosis of ACS and percutaneous coronary intervention in the first half of 2015 according to the inclusion criteria. Two cohorts of 115 patients each were compared, one of them (rehabilitated group) with patients who completed the cardiac rehabilitation program and the other (control group) who received conventional outpatient care. Base-line characteristics and MACE at 5-years follow-up were compared and analyzed. MACE included re-infarction, heart failure, cerebrovascular accident and all-cause mortality.

ResultsAt 5 years of follow-up, a statistically significant reduction in MACE (27.19% vs 7.83%; OR 0.23 [IC 0.10-0.50]; P=.0001), all-cause mortality (OR 0.12 [IC 0.01-0.94]; P=0.01), re-infarction rate (OR 0.29 [IC 0.11-0.77]; P=.007) and cerebrovascular accident (P=.014) was found in the rehabilitated group (RG). MACE-free survival was significantly longer in the RG, regardless of risk (HR 0.25 [IC 0.12-0.53]; P=.000).

ConclusionIn our sample, cardiac rehabilitation programs showed a prognostic benefit in patients with ACS and percutaneous coronary intervention, with a statistically significant reduction in MACE, re-infarction rate and CVA at five-year follow-up.

La enfermedad coronaria sigue siendo la principal causa de muerte a pesar de los importantes avances en su prevención y tratamiento1. Por ello, es esencial que las intervenciones que han demostrado ser eficaces para disminuir y/o ralentizar la progresión de la enfermedad sean utilizadas.

Los efectos beneficiosos de la rehabilitación cardiaca (RC) han sido reportados desde hace más de 40 años2 y las diferentes guías de práctica clínica se han hecho eco de ello. Concretamente, el nivel de recomendación actual de la RC en pacientes que han presentado un síndrome coronario agudo (SCA) es el máximo (I), así como su nivel de evidencia (A)3. Sin embargo, y a pesar de ello, sus beneficios no son universalmente aceptados, en particular en lo que se refiere a «end-points duros», como el efecto pronóstico sobre la mortalidad4. Son varias las razones que los «críticos» alegan para poner en duda sus beneficios:

- -

Argumentan que las guías se han basado en revisiones sistemáticas de pequeños ensayos que fueron realizados hace más de 30 años5.

- -

Por otro lado, sostienen que no existe suficiente evidencia científica y que varios ensayos multicéntricos han sido incapaces de demostrar beneficios en lo que respecta a mortalidad6,7.

- -

Finalmente, defienden que los programas de angioplastia primaria en el SCA con elevación del ST y el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos (estatinas de alta potencia, nuevos antiagregantes…) minimizan cualquier potencial beneficio de la RC8.

En la literatura científica existen pocos trabajos que hayan estudiado de forma exhaustiva los efectos beneficiosos de la RC sobre la morbimortalidad en la era moderna9. A esto hay que añadir que alguno de ellos ha mostrado resultados no concluyentes10. Por este motivo, el objetivo principal del presente estudio fue analizar y comparar la incidencia de eventos cardiovasculares mayores (MACE) a 5 años entre 2 grupos de pacientes que, tras presentar un SCA y ser revascularizados percutáneamente de forma precoz, realizaron o no un programa de RC (PRC).

Material y métodosSe diseñó un estudio de comparación retrospectiva de cohortes con los siguientes objetivos:

Objetivo principal: MACE a 5 años en pacientes que sufrieron un SCA revascularizado percutáneamente, comparativa entre una cohorte que completó el PRC frente a una que no lo llevó a cabo.

Se definió MACE como el combinado de mortalidad por todas las causas, reinfarto, accidente cerebrovascular (ACV) o ingreso por insuficiencia cardiaca.

Objetivos secundarios:

- •

Mortalidad por todas las causas a 5 años en pacientes que sufrieron un SCA revascularizado percutáneamente.

- •

Reinfarto a 5 años en pacientes que sufrieron un SCA revascularizado percutáneamente.

- •

Ingreso por insuficiencia cardiaca a 5 años en pacientes que sufrieron un SCA revascularizado percutáneamente.

- •

ACV a 5 años en pacientes que sufrieron un SCA revascularizado percutáneamente.

- •

MACE a 5 años en función del riesgo cardiovascular definido como bajo, moderado y alto.

Estudio de cohortes retrospectivo en el que se incluyeron de forma consecutiva 230 varones con diagnóstico de SCA y revascularización percutánea que ingresaron en los 3 principales hospitales de la provincia de Zaragoza (Hospital Universitario Miguel Servet, Hospital Universitario Lozano Blesa y Hospital Royo Villanova) entre enero y junio de 2015. Los criterios de exclusión fueron los siguientes:

- -

Sexo femenino.

- -

Varones>65 años.

- -

Cirugía de revascularización coronaria y/o recambio valvular pendiente.

- -

Inestabilidad clínica: presencia de arritmias malignas incontrolables, angina inestable o enfermedades sistémicas descompensadas.

- -

Miocardiopatía hipertrófica obstructiva grave.

- -

Disección de aorta.

- -

Trastornos psiquiátricos mayores no controlados.

- -

Enfermedad maligna activa o con mal pronóstico vital.

Estos criterios coinciden con los utilizados para entrar en el PRC entre enero y junio de 2015, a excepción del sexo femenino. Para entenderlos, hay que tener presente que era el inicio del programa y, por tanto, había que adaptar el número de inclusiones a la infraestructura disponible en ese momento. Debido a ello, fue necesario limitar la edad a 65 años, para adecuar el número de pacientes a los recursos humanos y materiales disponibles. En los años posteriores, una vez instaurado el programa de forma exitosa, se amplió progresivamente la franja de edad. Se decidió excluir el sexo femenino del estudio debido a la baja incidencia de infarto de miocardio tipo 1 en nuestro medio en mujeres<65 años, presentando en esa franja de edad porcentajes significativos de infartos no aterotrombóticos.

Los 230 pacientes se dividieron en 2 grupos (115 pacientes en cada cohorte) según fueran derivados o no a la Unidad de RC al alta hospitalaria. Los pacientes que completaron el PRC constituyeron el grupo de intervención (GR) y aquellos que se remitieron a su cardiólogo de área sirvieron de grupo de referencia o grupo control (GC). Recalcar que fue en enero de 2015 cuando se inauguró el PRC en nuestra comunidad, por lo que en los primeros meses la derivación o no de los pacientes se realizó de forma aleatoria en función de la disponibilidad de recursos.

En el informe de alta hospitalaria, a todos los pacientes se les aconsejaban las medidas habituales de prevención secundaria: abandono del hábito tabáquico, control de factores de riesgo cardiovascular, dieta baja en colesterol y actividad física. En el GC el seguimiento fue realizado por el cardiólogo de área correspondiente de forma convencional, mientras que los pacientes asignados al GR fueron remitidos a la Unidad de RC del Hospital Nuestra Señora de Gracia para iniciar la fase ii del PRC transcurridas 4 semanas tras el alta. La metodología de desarrollo de este programa ha sido descrita en detalle con anterioridad11.

Todos los pacientes incluidos en el PRC habían dado su consentimiento informado por escrito en el momento de la inclusión y el estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la Comunidad (CEICA).

Variables del estudioSe recogieron los datos demográficos, antropométricos y factores de riesgo cardiovascular de los pacientes incluidos. Respecto al evento coronario, se clasificó según la Guía ESC 2017 sobre el tratamiento del infarto agudo de miocardio en pacientes con elevación del segmento ST12 y la Guía ESC 2020 sobre el diagnóstico y tratamiento del SCA sin elevación del segmento ST13. Se analizaron datos de anatomía coronaria a partir de la coronariografía y la aparición o no de complicaciones durante el ingreso, definido como el desarrollo de insuficiencia cardiaca, eventos arrítmicos ventriculares o necesidad de revascularización urgente. Se estimó el filtrado glomerular según la fórmula de Cockcroft-Gault y se recogió el inhibidor P2Y12 que recibió como tratamiento cada paciente.

Se llevó a cabo una estratificación del riesgo de eventos cardiovasculares de los pacientes según los siguientes criterios:

Riesgo bajo (todas las características):

- •

Ausencia de síntomas ni signos de insuficiencia cardiaca al ingreso (Killip I).

- •

Revascularización completa.

- •

Curso clínico sin complicaciones.

- •

No antecedentes previos de cardiopatía isquémica.

- •

Función ventricular izquierda superior al 50%.

Riesgo intermedio:

- •

Ausencia de síntomas ni signos de insuficiencia cardiaca al ingreso (Killip I).

- •

Revascularización completa.

- •

No antecedentes previos de cardiopatía isquémica.

- •

Complicaciones durante el ingreso y/o función ventricular izquierda 35-50%.

Riesgo alto (≥1 criterio):

- •

Síntomas/signos de insuficiencia cardiaca al ingreso (Killip≥II).

- •

Revascularización incompleta.

- •

Antecedentes de cardiopatía isquémica previa.

- •

Función ventricular izquierda<35%.

Los eventos durante el seguimiento se recogieron mediante búsqueda exhaustiva en la historia clínica electrónica del paciente. En aquellos casos en los que no se encontraba información actualizada, la información se obtuvo mediante entrevista telefónica.

Análisis estadísticoEl tamaño muestral se calculó en función de los resultados publicados previamente por Maroto Montero et al.14, estudio en este caso realizado con un seguimiento de 10 años con inclusión de pacientes únicamente de bajo riesgo, asumiendo una proporción esperada de eventos de 0,36 vs. 0,18 teniendo en cuenta un menor tiempo de seguimiento (la mitad) y una tendencia de eventos ligeramente superior dada la inclusión de pacientes de riesgo intermedio y alto. Seguridad del estudio 95% (α=0,05) y potencia del estudio del 80% (β=0,20). Teniendo en cuenta una pérdida de seguimiento de alrededor del 10% se estimó un tamaño muestral necesario para cada cohorte de 115 pacientes.

Las variables categóricas se expresaron en forma de frecuencias y porcentajes (%). Las variables cuantitativas se expresaron, o bien en forma de media±desviación estándar, o bien en forma de mediana±rango intercuartílico, según si presentaban o no una distribución normal en función del test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. La comparativa entre las variables de ambos grupos (GR y GC) del estudio se llevó a cabo mediante la prueba de χ2 en el caso de las variables cualitativas dicotómicas/politómicas, y a través de la prueba de T de Student en el caso de las variables cuantitativas. Respecto a los eventos incluidos en los objetivos, se utilizó el modelo de regresión logística y posteriormente de regresión de Cox. Se realizó un estudio de curvas de supervivencia, en ambos grupos se calcularon por el método de Kaplan-Meier y se compararon con la prueba de rangos logarítmicos. Se han considerado estadísticamente significativos los valores de p<0,05.

ResultadosDurante los 6 primeros meses de 2015 ingresaron por un evento coronario agudo en Aragón 875 pacientes. Se incluyeron aquellos pacientes que no cumplían los criterios de exclusión antes descritos, incluyéndose de forma aleatoria y consecutiva 230 pacientes, de los que 115 fueron derivados a la Unidad de RC (GR) del Hospital Nuestra Señora de Gracia para completar la fase ii del PRC y los otros 115 restantes mantuvieron un seguimiento convencional por su cardiólogo de área correspondiente.

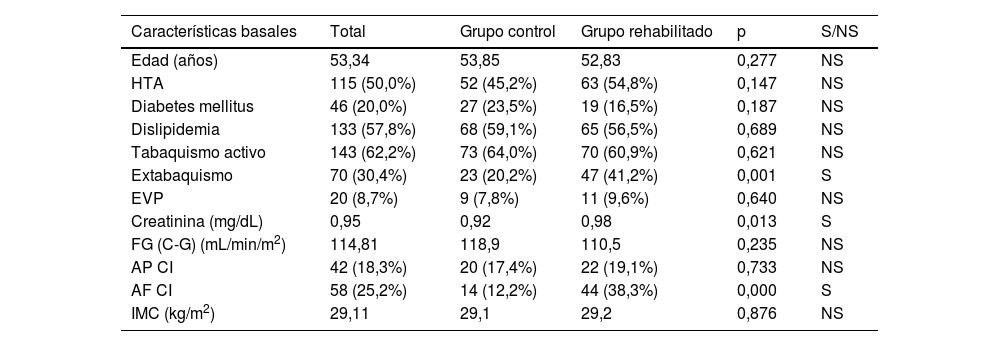

Las características clínicas y del evento coronario fueron similares en ambos grupos (tablas 1–3), encontrándose una diferencia estadísticamente significativa en los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica y el extabaquismo (>6 meses de abandono desde el evento). El antiagregante P2Y12 más utilizado fue el ticagrelor, en un 48,7% de los casos, sin encontrarse diferencias entre ambos grupos.

Características basales de los pacientes (N=230)

| Características basales | Total | Grupo control | Grupo rehabilitado | p | S/NS |

|---|---|---|---|---|---|

| Edad (años) | 53,34 | 53,85 | 52,83 | 0,277 | NS |

| HTA | 115 (50,0%) | 52 (45,2%) | 63 (54,8%) | 0,147 | NS |

| Diabetes mellitus | 46 (20,0%) | 27 (23,5%) | 19 (16,5%) | 0,187 | NS |

| Dislipidemia | 133 (57,8%) | 68 (59,1%) | 65 (56,5%) | 0,689 | NS |

| Tabaquismo activo | 143 (62,2%) | 73 (64,0%) | 70 (60,9%) | 0,621 | NS |

| Extabaquismo | 70 (30,4%) | 23 (20,2%) | 47 (41,2%) | 0,001 | S |

| EVP | 20 (8,7%) | 9 (7,8%) | 11 (9,6%) | 0,640 | NS |

| Creatinina (mg/dL) | 0,95 | 0,92 | 0,98 | 0,013 | S |

| FG (C-G) (mL/min/m2) | 114,81 | 118,9 | 110,5 | 0,235 | NS |

| AP CI | 42 (18,3%) | 20 (17,4%) | 22 (19,1%) | 0,733 | NS |

| AF CI | 58 (25,2%) | 14 (12,2%) | 44 (38,3%) | 0,000 | S |

| IMC (kg/m2) | 29,11 | 29,1 | 29,2 | 0,876 | NS |

AF: antecedentes familiares; AP: antecedentes personales; CI: cardiopatía isquémica; EVP: enfermedad arterial periférica; FG (C-G): filtrado glomerular (Cockcroft-Gault); HTA: hipertensión arterial; IMC: índice de masa corporal; S/NS: resultado estadísticamente significativo/resultado estadísticamente no significativo.

Características del evento coronario (N=230)

| Características basales | Total | Grupo control | Grupo rehabilitado | p | S/NS |

|---|---|---|---|---|---|

| Tipo de evento | |||||

| Infarto agudo de miocardio en pacientes con elevación del segmento ST | 120 (52,2%) | 55 (47,8%) | 65 (56,5%) | ||

| Infarto de miocardio sin elevación del segmento ST | 81 (35,2%) | 48 (41,7%) | 33 (28,7%) | 0,107 | NS |

| Angina inestable | 29 (12,6%) | 12 (10,4%) | 17 (14,8%) | ||

| Número de vasos | 1,71 | 1,77 | 1,66 | 0,331 | NS |

| Vaso culpable (n=228) | |||||

| Descendente anterior | 88 (38,6%) | 44 (38,6%) | 44 (38,6%) | ||

| Tronco coronario | 5 (2,2%) | 4 (3,5%) | 1 (0,9%) | 0,279 | NS |

| Revascularización incompleta (%) | 51 (22,2%) | 31 (27,0%) | 20 (17,5%) | 0,087 | NS |

| KILLIP>I | 14 (6,1%) | 8 (7,0%) | 6 (5,2%) | 0,581 | NS |

| Complicaciones ingreso | 19 (8,3%) | 9 (7,9%) | 10 (8,7%) | 0,823 | NS |

| Riesgo | |||||

| Bajo | 112 (48,7%) | 52 (45,2%) | 60 (52,2%) | ||

| Intermedio | 56 (24,3%) | 33 (28,7%) | 23 (20,0%) | 0,298 | NS |

| Alto | 62 (27,0% | 30 (26,1%) | 32 (27,8%) |

S/NS: resultado estadísticamente significativo/resultado estadísticamente no significativo.

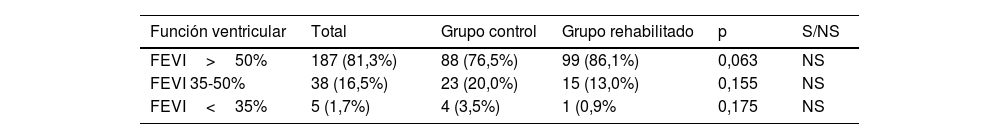

Función ventricular izquierda (N=230)

| Función ventricular | Total | Grupo control | Grupo rehabilitado | p | S/NS |

|---|---|---|---|---|---|

| FEVI>50% | 187 (81,3%) | 88 (76,5%) | 99 (86,1%) | 0,063 | NS |

| FEVI 35-50% | 38 (16,5%) | 23 (20,0%) | 15 (13,0%) | 0,155 | NS |

| FEVI<35% | 5 (1,7%) | 4 (3,5%) | 1 (0,9% | 0,175 | NS |

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; S/NS: resultado estadísticamente significativo/resultado estadísticamente no significativo.

A 5 años de seguimiento hubo una reducción estadísticamente significativa en la tasa de MACE a favor del GR (27 vs. 7,8%; OR 0,23 [IC 0,10-0,50]; p=0,0001).

En cuanto a los objetivos secundarios, la mortalidad por todas las causas mostró una reducción estadísticamente significativa a favor del GR; en el GR falleció un paciente (0,9%) y en el GC 8 pacientes (7%), con una OR 0,12 [IC 0,01-0,95]; p=0.01. Respecto al resto de eventos no mortales, hubo una reducción estadísticamente significativa en la tasa de reinfarto (OR 0,30 [IC 0,11-0,78]; p=0,007) y ACV (5,2 vs. 0,0%; Fisher Exact p=0,015) a favor del GR (tabla 4).

Eventos a 5 años de seguimiento (N=230)

| Eventos seguimiento 5 años | Total | Grupo control | Grupo rehabilitado | p | S/NS |

|---|---|---|---|---|---|

| MACE | 40 (17,4%) | 31 (27,0%) | 9 (7,8%) | 0,000 | S |

| Mortalidad por todas las causas | 9 (3,9%) | 8 (7,0%) | 1 (0,9%) | 0,017 | S |

| Ingreso por IC | 5 (2,2%) | 3 (2,6%) | 2 (1,7%) | 0,651 | NS |

| ACV | 6 (2,6%) | 6 (5,2%) | 0 (0,0%) | 0,013 | S |

| Reinfarto | 24 (10,4%) | 18 (15,7%) | 6 (5,2%) | 0,010 | S |

ACV: accidente cerebrovascular; IC: insuficiencia cardiaca; MACE: eventos cardiovasculares mayores; S/NS: resultado estadísticamente significativo/resultado estadísticamente no significativo.

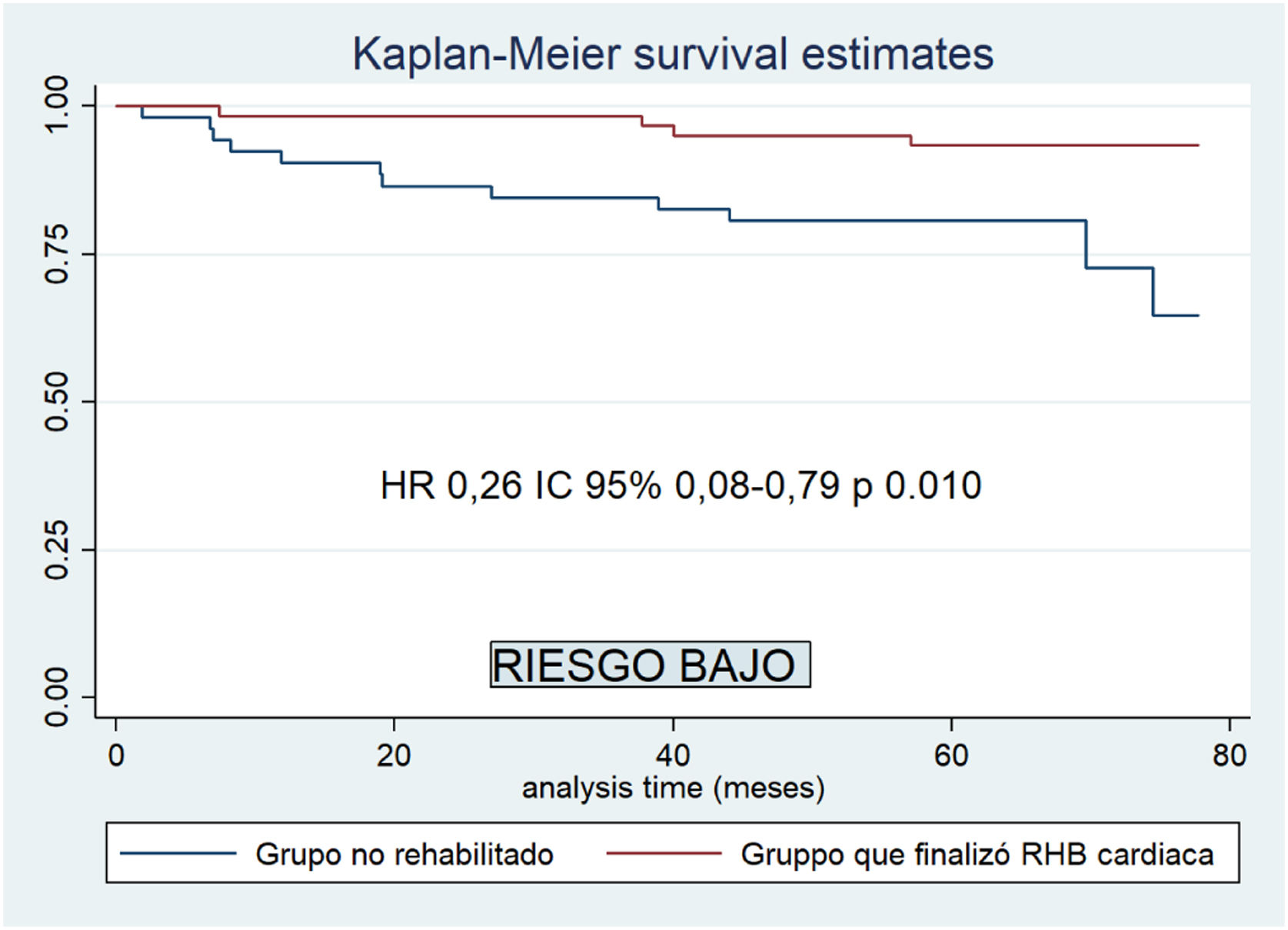

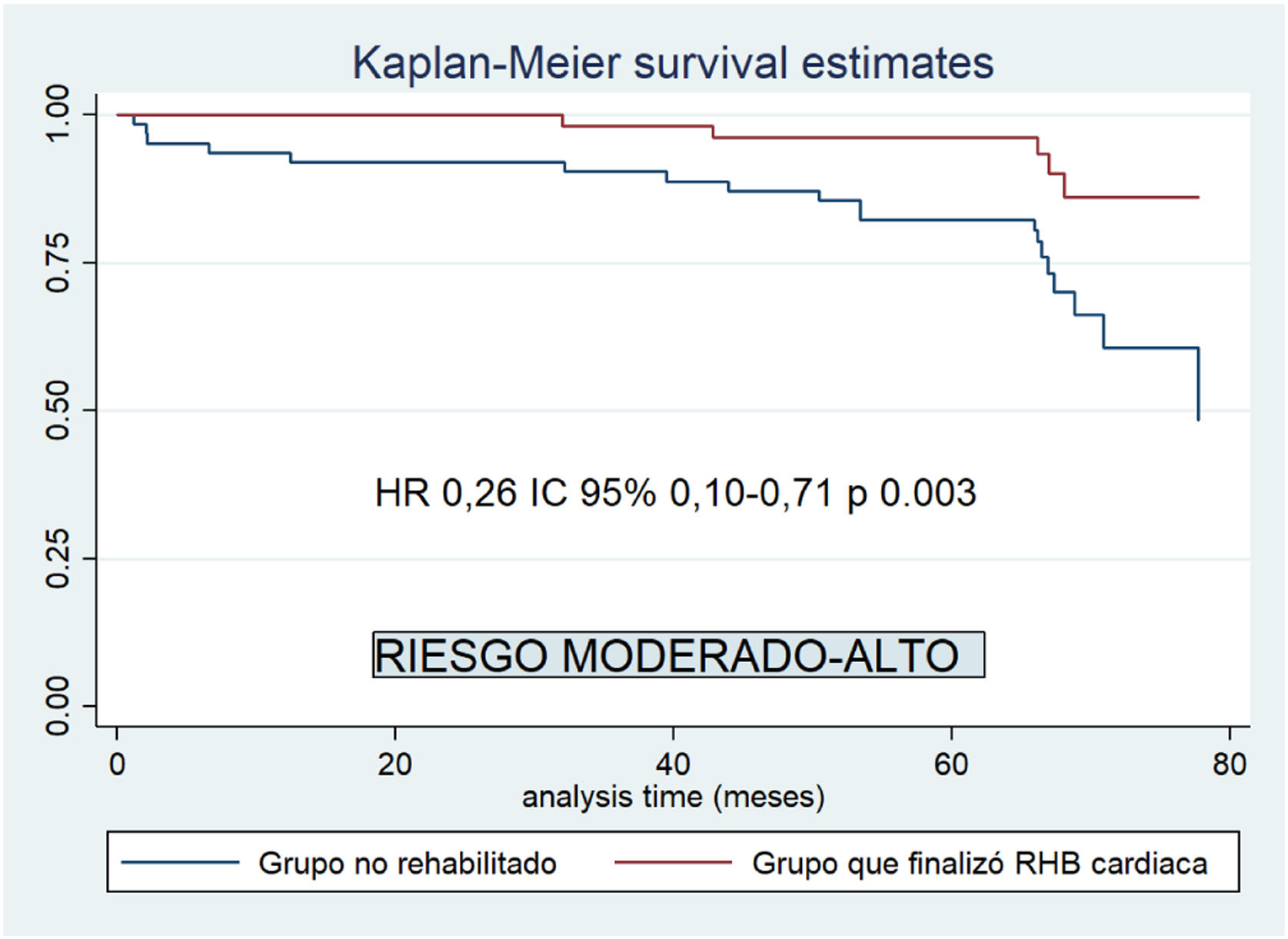

Finalmente, se estudió la supervivencia libre de eventos (MACE) en la muestra global y tras estratificar en función del riesgo isquémico (figs. 1-3). Se encontró una mejoría de la supervivencia libre de MACE a 5 años estadísticamente significativa en la muestra global (HR 0,25 [IC 0,12-0,53]; p=0,000) y tras estratificar en función del riesgo, encontrando una mejoría de la supervivencia tanto en pacientes de bajo riesgo (HR 0,26 [IC 0,08-0,79]; p=0.010) como en aquellos de riesgo intermedio-alto (HR 0,26 [IC 0,10-0,71]; p=0,010).

DiscusiónEl pronóstico de los pacientes tras SCA es subóptimo, principalmente debido al riesgo de eventos coronarios recurrentes. Este hecho es debido, en gran parte, al mantenimiento de unos hábitos de vida inadecuados y a la mala adherencia al tratamiento farmacológico. Según estudios previos, más del 50% de la disminución de la mortalidad por cardiopatía coronaria es atribuible a cambios de la conducta y a la adquisición de hábitos de vida saludables por parte de nuestros pacientes.

Los PRC en el paciente coronario van dirigidos a modificar su perfil de riesgo cardiovascular mediante la adquisición de estilos de vida saludable, la optimización del tratamiento farmacológico y a una adecuada adherencia. Existen numerosas publicaciones que han demostrado ampliamente los efectos beneficiosos de los PRC y, por ello, actualmente, estos programas multidisciplinares constituyen una indicación IA en las guías de práctica clínica en el paciente coronario2.

Sin embargo, sus beneficios no son universalmente aceptados. Concretamente, son los resultados sobre la mortalidad los que han mostrado mayor desacuerdo entre la comunidad científica, debido a que su evidencia está basada en revisiones sistemáticas de pequeños ensayos realizados hace más de 20 años y a que los resultados han sido, en muchos casos, no concluyentes15,16. Además, los críticos argumentan que el pronóstico de la enfermedad coronaria ha cambiado drásticamente durante estas últimas décadas, en gran parte debido a la amplia incorporación de programas de angioplastia primaria, al mayor uso y a la mejora de las técnicas intervencionistas y al desarrollo de nuevas terapias farmacológicas y que, consecuencia de ello, en la actualidad sería esperable un menor beneficio de los PRC en prevención secundaria. Finalmente, muchos profesionales ponen en duda la adherencia a medio-largo plazo de los cambios de estilo de vida, uno de los pilares fundamentales de los PRC17. Por otro lado, la «corriente a favor» argumenta contra estas «voces críticas», defendiendo que los estudios con resultados no concluyentes son consecuencia de un tamaño muestral insuficiente, lo que obliga a un seguimiento prolongado para encontrar los beneficios pronósticos esperados, a la gran heterogeneidad de los diseños y a una «selección sesgada» de pacientes de bajo riesgo, siendo a priori un grupo en el que pueda ser más difícil mostrar diferencias significativas.

Aunque varias revisiones sistemáticas y metaanálisis han demostrado beneficio pronóstico de los PRC en el paciente coronario, la mayoría de ellos se han nutrido de estudios realizados hace más de 20 años18,19. Son testimoniales los trabajos de investigación publicados en la literatura científica respecto al impacto pronóstico de los PRC en pacientes con SCA revascularizados percutáneamente en la era moderna. Sunamura et al., con unas características de la muestra poblacional similares a las nuestras, demostraron beneficio en términos de supervivencia a medio-largo plazo en aquellos pacientes que llegaron a completar el PRC (6,4 vs. 10,4% a 5 años y 14,7 vs. 23,5% a 10 años; p<0,001)9. Rauch et al. publicaron recientemente un metaanálisis en el que analizaron el efecto pronóstico de los PRC en la era moderna de la revascularización precoz y la terapia con estatinas de alta potencia en el que, tras analizar 25 estudios en los que se incluían pacientes con SCA revascularizados tanto percutánea como quirúrgicamente, observaron una reducción significativa de la mortalidad. Sin embargo, llamó poderosamente la atención de los autores la heterogeneidad de los diseños de los estudios y de los PRC que ponen de manifiesto la necesidad de definir estándares internacionalmente aceptados en las unidades de rehabilitación cardiaca y su evaluación científica20.

Nuestro estudio incluyó a pacientes que tras un SCA fueron revascularizados de forma percutánea precoz y tratados con fármacos de última generación (estatinas de alta potencia, combinaciones, nuevos antiagregantes…). Respecto a los grupos, ambos fueron comparables, con tasas similares en los factores de riesgo cardiovascular clásicos, antecedente de cardiopatía isquémica y características del evento, así como riesgo cardiovascular estimado tras el mismo. Cabe destacar que sí hubo diferencias entre grupos en la variable extabaquismo y antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, que atribuimos a una anamnesis más dirigida en el GR. Respecto a la diferencia en el filtrado glomerular, en ambos grupos la función renal media era normal, por lo que no consideramos que influya en las conclusiones.

Los resultados del estudio muestran un beneficio significativo en términos tanto de morbilidad como de mortalidad a 5 años en el grupo de pacientes que tras un SCA revascularizado percutáneamente realizó un PRC frente al grupo de pacientes que había seguido controles de forma convencional. Sin embargo, cabe destacar que se registraron una baja tasa de eventos en ambos grupos (27,19 vs. 7.83%), teniendo en cuenta que se habían incluido un porcentaje significativo de pacientes con un riesgo elevado. Seguramente, el desarrollo de las técnicas intervencionistas y el amplio uso de los nuevos tratamientos farmacológicos influyan en este hecho, así como algunas de las características propias de la muestra seleccionada (edad media de 53 años, fracción de eyección del ventrículo izquierdo…). Aunque la magnitud del beneficio en términos de reducción de mortalidad fue significativa (7,02 vs. 0,87%; p=0,017), el rédito fue especialmente notorio con relación a la tasa de reinfarto y de ACV.

Un dato especialmente destacable es que, a pesar de incluir un porcentaje muy elevado de pacientes de bajo riesgo, el beneficio de la RC en este subgrupo fue consistente y significativo, aunque como era de esperar, menor respecto al grupo de moderado-alto riesgo. Estos datos coinciden con los resultados de otros estudios clásicos centrados en el paciente de bajo riesgo, en los que también se demostró mejoría pronóstica14,21. Por lo tanto, la estratificación de riesgo no debería ser un condicionante para la realización o no de un PRC, sino más bien un criterio a tener en cuenta a la hora de elegir el modelo de programa a realizar (presencial o telemático).

Otro resultado muy destacable es que los beneficios de la RC se observaron de forma consistente desde el primer año de seguimiento y en los 3 grupos de estratificación, con una separación progresiva de las curvas de eventos, lo que nos hace pensar que el beneficio se sostiene en el tiempo. Este comportamiento de las curvas también parece repetirse en algunos de los estudios que han mostrado beneficio pronóstico a medio-largo plazo9,14,22.

Por tanto, los resultados de nuestro estudio afianzan los beneficios de los PRC en el paciente coronario en la era moderna de la revascularización percutánea precoz. Nuestra próxima meta debería ser implementar estos programas a un mayor número de pacientes, ya que actualmente el porcentaje de los que se benefician sigue siendo bajo.

Respecto a las limitaciones del estudio, se trata de un estudio observacional, con los inconvenientes implícitos que ello conlleva. La exclusión del género femenino, por las peculiaridades de los criterios de inclusión, hace que estos resultados no se puedan extrapolar a este subgrupo poblacional. Aunque han participado varios hospitales en el estudio, al pertenecer todos ellos a la misma comunidad autónoma y realizarse el PRC en un único centro, resulta difícil poder extrapolar los resultados al resto de población teniendo en cuenta las diferencias respecto a contenidos y duración de los programas. Asimismo, la información sobre los eventos acontecidos se recogió mediante la revisión de la historia clínica electrónica de los pacientes y/o llamada telefónica, lo que ha podido suponer una limitación para obtener información completa y veraz en aquellos casos en los que el fallecimiento se produjo fuera del ámbito hospitalario.

ConclusionesEn nuestro medio, los pacientes con SCA revascularizados percutáneamente que completaron un programa de rehabilitación coronaria mostraron un beneficio pronóstico significativo a 5 años con una reducción significativa de eventos cardiovasculares mayores. Además, este beneficio se mostró independiente de la estratificación de riesgo. El desarrollo de los programas de angioplastia primaria y los nuevos tratamientos farmacológicos no parecen atenuar los beneficios de la RC. Nuestro estudio refuerza la necesidad de implementar y reforzar estos programas en nuestro medio, asegurando su accesibilidad para todos aquellos pacientes que han sufrido un evento coronario agudo.

FinanciaciónLa presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público, sector comercial o entidades sin ánimo de lucro.

Conflicto de interesesTodos los autores declaran que no existen conflictos de interés respecto al estudio.