Critical thinking is a crucial aspect that every citizen needs to be able to take part in a democratic and plural society. The current society, with a generalized access to information through Internet and with a constant bombardment of data, opinions and watchwords, demands new competences. Among them we would choose the one that relates to the capacity to think critically and to understand every kind of text to which it has had access and that are related to subjects, many times with a scientific basis, that affect us directly (climate change, alternative energies, transgenic foods...).

This article shows the results of applying two activities of critical reading carried out in the context of Chemistry classes. The texts have been selected taking the contents worked previously and the social relevance of the problem that they discuss, without forgetting and taking into account its possible potential for arousing the interest of the student.

Educar para la sustentabilidad del planeta comporta desarrollar la capacidad de leer todo tipo de textos y modos comunicativos, y de analizar críticamente la información. Actualmente transmitir información no es un reto de la escuela, pero sí lo es desarrollar la capacidad de los jóvenes para saber encontrarla, comprenderla y leerla críticamente, de manera que posibilite su toma de decisiones fundamentadas. Cuando como lectores nos enfrentamos a un texto podemos tomar distintas posiciones, pero sin duda la más difícil es la posición crítica, en la que el lector ha de llevar a cabo un proceso de negociación entre el texto y sus conocimientos para poder construir su propia interpretación.

En esta línea, el proyecto PISA prioriza la competencia de comprensión lectora, definiéndola como “la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad” (OECD, 2006). Pero tal como indica Cassany (2006), no se trata sólo de comprender el texto, sino de situarlo en su contexto sociocultural y reconocer cómo el autor utiliza el género discursivo y con qué finalidades.

Adquirir una buena competencia lectora contribuye a la alfabetización o, tal como se tiende a nombrar actualmente, la literacidad científica, teniendo en cuenta que estar alfabetizado científicamente implica no sólo comprender las grandes ideas de la ciencia sino también ser capaz de hablar, leer y escribir argumentando en función de estas ideas y problematizándolas.

Podemos acceder a la producción científica a partir de la lectura de todo tipo de textos: Internet, periódicos, libros de divulgación científica, artículos científicos… Por ello la enseñanza de las ciencias no puede obviar la formación de los estudiantes como lectores de escritos distintos de los del libro de texto. Esta formación pasa también por despertar el interés de los que aprenden para seguir leyendo sobre ciencias una vez finalizados los estudios, es decir, para seguir aprendiendo (Da Silva y Almeida, 1998). Leer no es un simple instrumento de transmisión de la ciencia, sino que es una parte constitutiva de la ciencia, una manera de aprenderla (Norris y Phillips, 2003).

En este artículo se analizan algunas actividades aplicadas en clases de Química de secundaria (14-16 años) orientadas a desarrollar la capacidad del alumnado de leer críticamente y se discute su fundamentación y algunos de los resultados obtenidos.

¿Qué se entiende por leer críticamente?Tradicionalmente los profesores de ciencia han tenido poca preocupación por el texto, y el leer no se ha considerado una parte importante de la educación científica (Wellington y Osborne, 2001). Pese a ello, la lectura ha sido, y continúa siendo, uno de los recursos más utilizados en las clases de ciencias.

Los estudiantes creen que “leer es ser capaz de decir las palabras correctamente” (Baker y Brown, 1984) y, generalmente, los textos científicos se les presentan como una herramienta para almacenar y transmitir conocimiento. Se les pide que localicen alguna información y la recuerden, y los que son capaces de realizar estas tareas se consideran buenos lectores desde un punto de vista tradicional y, al mismo tiempo, buenos aprendices. Pero estos mismos alumnos pueden tener dificultades cuando se les pide que analicen, sinteticen, valoren o interpreten un texto. Es decir, cuando han de integrar la información que proporciona el texto con sus propios conocimientos y crear uno de nuevo, una interpretación que vaya más allá del contenido de la lectura en sí, y que tenga en cuenta las intenciones del autor y lo que había previamente en la mente del lector (Phillips, 2002).

La lectura es un proceso constructivo. Leer implica establecer relaciones entre el autor, el texto y el lector del texto. Leer no es conocer las palabras, ni un proceso lineal de acumulación de significados, ni una simple localización y repetición de la información. La lectura depende de los conocimientos previos del lector y requiere contextualizar e inferir las intenciones del autor y la construcción activa de nuevos conocimientos (Craig y Yore, 1996; Yore, Craig y Maguire, 1998). Es crucial reconocer qué hay en el texto, qué pretende el autor y qué estaba en la mente del lector antes de leerlo. No todas las interpretaciones del texto son igualmente buenas, aunque normalmente puede haber más de una interpretación válida.

Cuando se encuentran el mundo del lector, definido como las creencias conocimientos y emociones que éste tiene antes de leer un texto (Phillips y Norris, 1999), y el mundo del papel, conceptualizado como la comprensión del mundo que viene definida en el texto (Olson, 1994), los lectores pueden posicionarse epistemológicamente de diferentes maneras respecto a dicho texto (Norris y Phillips, 1987):

- –

Una primera posibilidad es que adopten una posición dominante y permitan que sus ideas previas condicionen la información del texto, forzando una interpretación que no sea consistente con su contenido.

- –

Otra posibilidad es que los lectores permitan que el texto condicione sus ideas previas y hagan interpretaciones en contra de ellas.

- –

Finalmente, pueden adoptar una postura crítica e iniciar una negociación interactiva entre el texto y sus creencias u opiniones para conseguir una interpretación sea lo más consistente y completa posible y, al mismo tiempo que tenga en cuenta sus ideas previas y la información del texto. Ésta es la posición que más nos interesa en este trabajo.

Un estudio hecho por Phillips y Norris (1999) con estudiantes de secundaría que habían hecho cuatro cursos de ciencia demuestra que los estudiantes no acostumbran a integrar bien sus ideas previas con la información del texto. La mayoría aceptan las afirmaciones del texto e implícitamente confían en los autores y en raras ocasiones cuestionan su autoridad. Pocos estudiantes evalúan el contenido del texto contrastándolo con sus ideas previas. Ello explica que las ideas de ciencia que tenían antes y después de leer cambien muy poco. Para una gran parte de los alumnos el texto tiene un peso más importante que sus propias creencias o lo que es lo mismo, el mundo del papel es más importante que el mundo propio.

Si Olson (1994) tiene razón cuando dice que comprender la ciencia es el resultado de comprender los textos, será muy importante que los profesores aprendamos a ayudar a los estudiantes a encontrar cómo establecer puentes entre estos dos mundos (y también con el mundo del entorno sociocultural). El conocimiento es siempre contextualizado, y cada lector construye su interpretación desde su comunidad y en función de su cultura. La literacidad científica pasa no sólo por recordar lo que dicen los textos con contenidos científicos sino también por tener una posición crítica ante ellos. Leer significa comprender, interpretar, analizar y criticar los textos. Éste es el sentido fundamental de literacidad (Cassany, 2006).

Esta capacidad de analizar críticamente los textos —los datos y argumentos que aportan—, y de justificar el propio punto de vista, requiere el desarrollo del pensamiento crítico, campo en el cual se está investigando desde diferentes perspectivas (Ennis, 1996; Paul y Elder, 2005; Phillips y Norris, 1999; Geert, 2004). Desde los distintos puntos de vista se coincide en que para promover el pensamiento crítico se debe prestar atención al desarrollo de las creencias epistemológicas de los estudiantes, facilitar un aprendizaje activo alrededor de problemas relacionados con situaciones de la vida real y estimular interacciones entre los estudiantes que posibiliten hablar y compartir distintas formas de ver.

El pensamiento crítico incluye formular hipótesis, ver un problema desde puntos de vista alternativos, plantear nuevas preguntas y posibles soluciones, y planificar estrategias para investigar. Pero también el desarrollo de un conjunto de actitudes. Ennis (1991) y Kennedy et al. (1991) distinguen entre habilidades —analizar argumentos, juzgar la credibilidad de las fuentes, identificar el foco del asunto, preguntar dudas y responderlas o poner en entredicho las cuestiones—, y actitudes o disposiciones —estar interesado por plantear preguntas y por llegar a conclusiones, estar dispuesto a tener cuenta la situación globalmente y a buscar y dar razones, ser sensible a estar bien informado y a buscar alternativas, y tender a juzgar si las evidencias y razones aportadas son insuficientes.

La comprensión crítica de textos comporta asumir que el discurso no refleja la realidad con objetividad, sino que ofrece una mirada particular y contextualizada. El lector crítico examina la información y el conocimiento que aporta el texto desde su perspectiva, lo discute y propone alternativas (Cassany, 2006). Para construir esta interpretación crítica, el lector realiza inferencias pragmáticas, estratégicas o proyectivas. Estas inferencias requieren bastantes recursos cognitivos, son conscientes y no se aplican forzosamente durante la lectura propiamente dicha.

¿Cómo enseñar a leer críticamente?Para poder analizar, interpretar y criticar un texto de contenido científico se requiere haber integrado en la memoria conocimientos abstractos y complejos. Al leer un texto encontramos unas pistas que nos llevan a activar un determinado modelo teórico, a partir del cual realizamos inferencias, lo evaluamos y aprendemos, estableciendo relaciones entre lo que conocemos y las nuevas ideas. Sin activar un modelo teórico, o bien la lectura no tiene sentido, o bien adquiere sentidos que no posibilitan conectar con los del autor.

Por tanto, enseñar a leer críticamente en las clases de ciencias pasa en primer lugar por disponer de saberes bien articulados en esquemas. El aprendizaje de la ciencia tiene que ser algo más que dar respuestas condicionadas y memorizar informaciones o conocimientos aislados. Los estudiantes han de poder acercarse a los escritos con referentes científicos a partir de un proceso interactivo-constructivista (Holliday et al., 1994).

De acuerdo con Brown (1997) creemos que el pensamiento crítico se desarrolla en el contexto de una disciplina específica, y en relación a situaciones o problemas de la vida cotidiana. Éstos tienen una función de motivación, dando sentido al aprendizaje (Geert, 2004), pero muy especialmente son importantes para promover el desarrollo del pensamiento crítico (Halpern,1998; Kennedy et al., 1991). Cada disciplina proporciona modelos de referencia —o maneras de mirarpara analizar el problema y sin ellos es difícil poder pensar sobre él de forma crítica. Muchas veces, para poder interpretar el problema desde su complejidad, distintos modelos provinentes de disciplinas diferentes habrán de dialogar entre sí (Bonil et al., 2004), pero sólo se podrá establecer este diálogo si se conocen, si al menos se han construido en una primera versión general.

Pero activar el modelo o modelos teóricos asociados a la lectura de un texto con contenido científico no es fácil ya que generalmente son implícitos, cosa que dificulta su comprensión y valoración (Marbà et al., 2005; 2008). Por eso será importante trabajar la lectura de textos científicos en la misma clase de ciencias, para poder ayudar al alumnado a conectar su contenido con los saberes que dan sentido a lo que se lee y aprender a hacer las inferencias necesarias.

Pero no es suficiente leer y comprender un texto, sino que es necesario ser capaz de leerlo críticamente e inferir, por ejemplo, la credibilidad de los datos y argumentos que aporta. Desde esta perspectiva, leer supone reconocer que el texto es un instrumento cultural, con valores y situado en una época histórica. Es decir, que su autor no es una persona neutra, sino que tiene unos conocimientos, una cultura y unas intenciones que se plasman en el texto y que el lector tiene que llegar a interpretar. Así, en un texto hace falta reconocer la ideología y el estatus y grado de certeza de los argumentos científicos que aparecen en él, diferenciando entre afirmaciones, hipótesis, especulaciones, predicciones… (Cassany, 2006).

Se considera que el aprendizaje cooperativo y la discusión en grupo fomentan el aumento de habilidades de orden superior, como criticar, analizar y juzgar, y mejora las estrategias de razonamiento. Paul (1992) propugna que los profesores pueden ayudar a sus alumnos a trabajar el pensamiento crÍtico discutiendo las ideas encontradas en los textos, promoviendo que hablen de sus ideas y puntos de vista, estimulando la discusión entre ellos sobre los problemas y sus posibles soluciones, y planteando tareas para que construyan categorías de clasificación en lugar de dárselas hechas.

También se considera importante prestar atención a las creencias epistemológicas de los estudiantes y a las emociones que despierta el hecho de leer. Los valores, los sentimientos y las emociones forman parte de la lectura y también han de ser objeto de análisis y reflexión.

Entendemos que leer es el resultado de una actividad social compartida. Los alumnos entienden mejor un texto y retienen mejor la información cuando éste se ha analizado en grupo que cuando el texto se ha trabajado únicamente de manera individual (Dansereau, 1987; Colomer, 2002). Las estrategias de lectura cooperativa se han demostrado muy útiles tanto para estimular el placer de los alumnos por la lectura, como para hacerlo críticamente (Márquez y Prat, 2005; Prat et al., 2007).

También es necesario promover estrategias orientadas a la reflexión metacognitiva sobre cómo leemos y a la autorregulación (Sardà et al., 2006). Estas estrategias son básicas para aprender a participar críticamente en la propia comunidad y en sus prácticas sociales. La participación es otra idea clave asociada al pensamiento crítico, y la escuela debería ofrecer oportunidades para observar cómo se participa, imitar prácticas y/o generarlas, así como para reflexionar sobre todo ello. Un texto no se puede analizar si no se establecen relaciones entre la comunidad del autor y la del lector (Welligton y Osborne, 2001; Marbà et al., 2009) y los contextos de aprendizaje que se elijan se deben escoger de manera que posibiliten a los estudiantes tomar decisiones y responsabilizarse.

Actividades para aprender a leer críticamente textos con contenido científicoEn el anexo se reproducen 2 ejemplos de actividades realizadas en el contexto de clases de Química (14-16 años). Los textos se han seleccionado teniendo en cuenta los contenidos trabajados previamente y la relevancia social del problema que tratan, sin olvidar su posible potencial para despertar el interés del alumnado.

En el diseño de estas actividades se han aplicado distintos tipos de estrategias didácticas:

- a)

En primer lugar, hemos utilizado un cuestionario para afrontar la lectura del texto, adaptado de Bartz (2002) a partir de aportaciones provinentes de Paul y Elder (2005), Norris y Ennis (1990), Scalan (2006), Cassany (2006), OECD (2006) y del grupo de investigación LIEC (Llenguatge i Ensenyament de les Ciències) de la UAB (Prat et al., 2008).

Este cuestionario trata de promover que el alumnado identifique las principales afirmaciones del discurso y los intereses que mueven al autor a construirlo y el punto de vista que adopta, valore la solidez, fiabilidad y validez de las evidencias y argumentos aportados y detecte incoherencias, imprecisiones, errores i/o contradicciones, que son formas de aproximarse al texto que le han de posibilitar una lectura significativa y crítica.

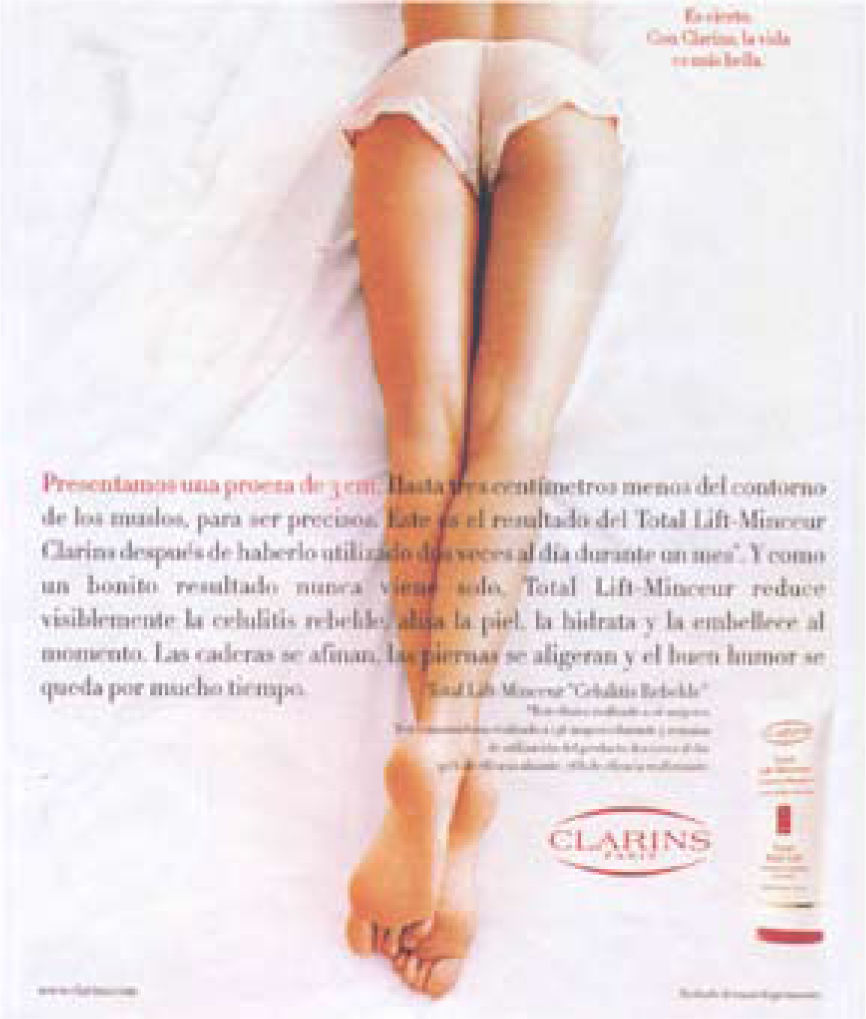

Hemos comprobado que el cuestionario es una guía aplicable al análisis de todo tipo de textos. Con anterioridad lo habíamos aplicado al análisis de anuncios del periódico (ver el ejemplo de la figura 1), anuncios en Internet (ejemplo de la figura 2) y textos audiovisuales como una película (por ejemplo, “Una verdad inconveniente” de Al Gore sobre el cambio climático).

Figura 1.Anuncio que pretende fundamentar “científicamente” la eficacia de un producto. La actividad realizada aplicando el cuestionario C.R.I.T.I.C está descrita en Prat et al. (2008).

En esta ocasión el cuestionario se ha aplicado al análisis de artículos periodísticos y de divulgación científica (ver actividades del anexo).

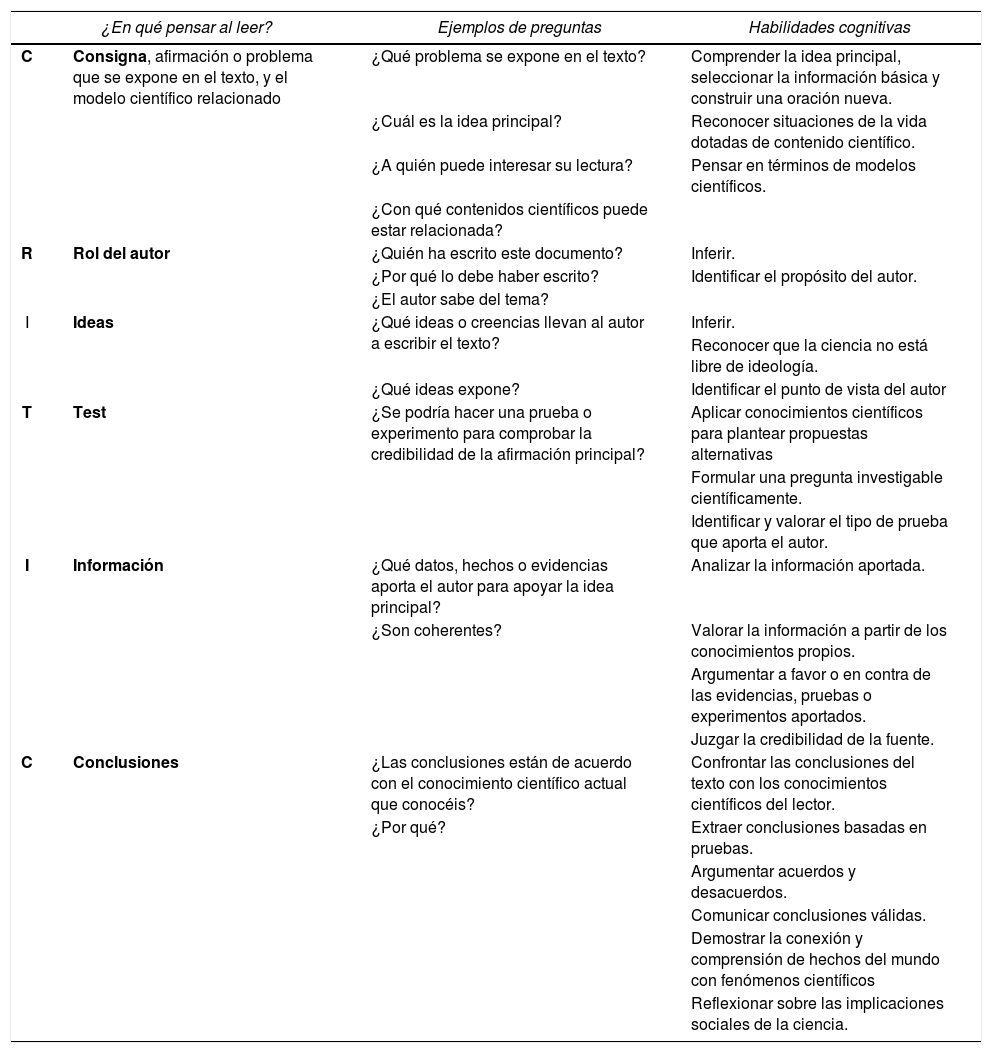

El cuadro 1 reproduce el cuestionario-tipo aplicado y las capacidades cognitivas asociadas que consideramos se ayudan a desarrollar. En función del contenido del texto, del problema que plantea y de los objetivos de la lectura, las preguntas pueden variar y no tiene por qué aplicarse siempre de la misma forma.

Cuadro 1.Cuestionario C.R.I.T.I.C (adaptado de Bartz, 2002).

¿En qué pensar al leer? Ejemplos de preguntas Habilidades cognitivas C Consigna, afirmación o problema que se expone en el texto, y el modelo científico relacionado ¿Qué problema se expone en el texto? Comprender la idea principal, seleccionar la información básica y construir una oración nueva. ¿Cuál es la idea principal? Reconocer situaciones de la vida dotadas de contenido científico. ¿A quién puede interesar su lectura? Pensar en términos de modelos científicos. ¿Con qué contenidos científicos puede estar relacionada? R Rol del autor ¿Quién ha escrito este documento? Inferir. ¿Por qué lo debe haber escrito? Identificar el propósito del autor. ¿El autor sabe del tema? I Ideas ¿Qué ideas o creencias llevan al autor a escribir el texto? Inferir. Reconocer que la ciencia no está libre de ideología. ¿Qué ideas expone? Identificar el punto de vista del autor T Test ¿Se podría hacer una prueba o experimento para comprobar la credibilidad de la afirmación principal? Aplicar conocimientos científicos para plantear propuestas alternativas Formular una pregunta investigable científicamente. Identificar y valorar el tipo de prueba que aporta el autor. I Información ¿Qué datos, hechos o evidencias aporta el autor para apoyar la idea principal? Analizar la información aportada. ¿Son coherentes? Valorar la información a partir de los conocimientos propios. Argumentar a favor o en contra de las evidencias, pruebas o experimentos aportados. Juzgar la credibilidad de la fuente. C Conclusiones ¿Las conclusiones están de acuerdo con el conocimiento científico actual que conocéis? Confrontar las conclusiones del texto con los conocimientos científicos del lector. ¿Por qué? Extraer conclusiones basadas en pruebas. Argumentar acuerdos y desacuerdos. Comunicar conclusiones válidas. Demostrar la conexión y comprensión de hechos del mundo con fenómenos científicos Reflexionar sobre las implicaciones sociales de la ciencia. - b)

En el diseño de cada actividad también se han teniendo en cuenta las tres fases del proceso lector: fase previa (activación de ideas previas y formulación de hipótesis iniciales), durante la lectura (regulación del proceso de lectura) y después de la lectura (evaluación y búsqueda de implicaciones).

Cuando se escoge un texto como parte central de una actividad de aprendizaje, antes de la lectura propiamente dicha es importante compartir con el alumnado su propósito, cuál es el producto final esperado y el proceso para llegar a él, así como las razones de todo ello. Sin este conocimiento es difícil que los que aprenden puedan regular su aprendizaje, ya que les es imposible encontrar sentido a todo aquello que se les pide que lleven a cabo (Sanmartí y Jorba, 1995).

Las tareas previas a la lectura realizadas tienen como finalidad contextualizar la lectura en el conjunto de la secuencia didáctica, introducir el objetivo del trabajo a realizar, explorar las representaciones iniciales sobre el contenido de la lectura y sobre su autor, y activar conocimientos previos. Los distintos miembros del grupo-clase exponen sus puntos de vista, se comparan y se discuten y regulan siempre que sea necesario.

Durante la lectura se promueve que el lector identifique el problema que plantea, las soluciones que defiende el autor, las evidencias y todo tipo de argumentos que aporta, las conclusiones, los valores asociados a su contenido…

Como veremos en el apartado siguiente, hemos promovido que la lectura se lleve a cabo en el marco de pequeños grupos cooperativos, de forma que sus miembros comparen las distintas representaciones y las regulen.

Después de la lectura se anima a los estudiantes a establecer relaciones entre lo leído y la producción final que se espera de ellos. En general las tareas se orientan a profundizar en el rol científico y en el rol comunicador.

Desde el rol científico se promueve que piensen cómo se plantearía el problema un científico, cómo planificaría la búsqueda de soluciones o comprobaría las tesis del autor o autora del artículo, qué conocimientos que se necesitan para poder elaborar la producción final y cómo encontrar la información necesaria.

Desde el rol comunicador, se discuten las características del tipo de texto o modo comunicativo elegido, cómo planificar su realización y los criterios de avaluación que han de posibilitar valorar la calidad del producto final. Pueden ser textos escritos de distintos tipos —un artículo para la revista de la escuela u otros, una carta al periódico, una presentación en PowerPoint para dar a conocer el tema a alumnos de otros cursos, una participación en debates en forums, blogs u otros instrumentos que actualmente son de fácil manejo y gran difusión, etc.

- c)

Finalmente se ha promovido la lectura cooperativa, la ayuda mutua y la co-regulación del pensamiento y de la acción a lo largo de toda la actividad.

El aula se organiza en grupos de 4 alumnos y se combina el trabajo y la reflexión individual con la puesta en común en el marco del pequeño grupo y, posteriormente, en gran grupo. Por ejemplo, durante la lectura a veces todos los miembros del grupo leen el texto completo pero en función de una pregunta distinta (Kock y Eckstein, 1991), y posteriormente ponen en común las diversas respuestas. Así un alumno o alumna lo puede leer con la finalidad de identificar el problema que se discute y el objetivo con que posiblemente el autor escribió el texto, otro los argumentos y evidencias que aporta y su posible interés, otro los valores asociados al problema planteado, etc.

Otras veces el texto se divide en partes y cada estudiante lee una de ellas y resume su contenido para los demás. Y otras veces leen todos a la vez, pero van comparando qué entienden y las ideas que extraen. Cuando ya tienen experiencia en distintas formas de organizar la lectura, los mismos alumnos pueden escoger el método que creen que les funcionará mejor.

Al mismo tiempo, en las distintas etapas de realización de la actividad se estimula que los estudiantes lleven a cabo procesos de autorregulación, a partir de comparar sus ideas con las de los compañeros, de discutir las razones de las diferencias, y de coevaluar las producciones. También se discuten los criterios de evaluación de la producción final, tanto del contenido científico como de las formas de expresarlo, y luego se aplican al análisis de otros escritos o de los propios. Siempre se parte de una reflexión o escrito individual, para poder compararlo posteriormente con otros. Cuando se llevan a cabo coevaluaciones, la finalidad es además sugerir nuevas reflexiones o mejoras a los compañeros y compañeras evaluados.

Los ejemplos de actividades que se presentan en el anexo se realizaron como actividades de aplicación, después de haber trabajado el modelo teórico científico que los estudiantes tenían que activar para analizar el texto. Ocuparon entre tres y cuatro horas de trabajo en el aula.

Primeros resultadosEl análisis de las respuestas del alumnado muestran que no es fácil aplicar un pensamiento crítico al análisis de los distintos textos trabajados.

A leer los artículos la mayoría piensa que los autores tienen visiones pesimistas de los problemas que tratan; en cambio cuándo se les pide su opinión personal, son más positivos, demostrando una confianza plena en que los avances científicos podrán resolverlos. Dicen frases del tipo: “con un poco de investigación se pueden encontrar soluciones”.

En todas las actividades hemos comprobado que los estudiantes presuponen que un periodista es una persona informada y documentada. Si el texto contiene alguna palabra que ellos consideran científica (ácido, mercurio, concentración, residuos….), la consideran un indicador suficiente para avalar el fundamento científico de la noticia. Para validar su contenido, muchos alumnos argumentan que en el texto se hace referencia a estudios que demuestran las afirmaciones que contienen, aunque no se especifique quién y cómo se han realizado.

La mayoría opina sobre el contenido del documento a partir de sus ideas previas, sin relacionarlo con los aprendizajes realizados en la clase de ciencias. Tienen muchas dificultades para establecer conexiones con los contenidos científicos que conocen y sólo aportándoles alguna pista u orientándolos son capaces de reconocer los conocimientos que han de activar para interpretar la noticia o para proponer soluciones al problema planteado.

Por ejemplo, en la primera actividad del anexo (“Graffiti a prueba de bomba”), cuando se pide a los estudiantes que piensen cómo plantearía el problema una persona científica y cómo planificaría su resolución, se centran en ampliar la información sobre los productos utilizados para realizar los graffiti diciendo frases como: “Descubrir la composición química de los ‘esprais’ o “estudiar las características de los ácidos”. Ningún alumno plantea el problema en términos de investigar cómo interaccionan los ácidos con el vidrio. Sólo se fijan en una de las variables a investigar y no en la interacción entre ambas, y tienen grandes dificultades para plantear problemas científicamente investigables.

Consecuentemente tampoco son capaces de buscar evidencias científicas en el texto o en otros de los consultados para ampliar la información y, por tanto, de criticar el fundamento científico del artículo. Inicialmente piensan en los productos para realizar grafitos sobre vidrios como pinturas y creen que el problema se puede resolver encontrando un compuesto que disuelva estas “pintadas”. Tampoco piensan en relacionar el mundo macroscópico del que habla el artículo (propiedades del vidrio), con el mundo microscópico (estructura de este material), ni para explicar el hecho, ni para pensar en soluciones. En el momento en que se les animó a establecer estas relaciones fue cuando detectaron contradicciones entre el conocimiento científico y las ideas que el autor exponía en el artículo.

La pauta dada para guiar su trabajo planteada en esta actividad (ver página 242) ayudó al alumnado a centrarse en la cuestión, analizarla y pensar en cómo resolver el problema. Está por comprobar si estos mismos estudiantes, con más práctica en la realización de este tipo de actividades, serían capaces de aproximarse científicamente al problema más autónomamente.

En la segunda actividad, en la cual los alumnos han de comparar el contenido de artículos que hablan del mismo tema, muestran dificultades para identificar diferencias significativas, aunque hemos constatado que si se les ayuda a fijarse en las distintas variables, las detectan mejor. Por ejemplo, se dan cuenta de que en un artículo se citan las fuentes explícitamente y en el otro no, que la información aportada no siempre está bien estructurada, que las concentraciones de mercurio que se citan son diferentes, que las conclusiones tienen finalidades diferentes…, aspectos que sin esta guía no los hubieran percibido. También hemos comprobado que al comparar dos textos les es más fácil detectar las intenciones de los autores.

La búsqueda en Internet de informaciones complementarias ha permitido al alumnado darse cuenta de que la información puede variar en función de la fuente y que es necesario validarlas a partir de criterios propios, pero fundamentados.

Finalmente, los alumnos acaban las actividades realizando una producción escrita. En la primera actividad realizan un texto argumentativo y este texto permite comprobar si los alumnos han logrado los objetivos que nos planteábamos y son capaces de rebatir el fundamento científico del autor. La mayoría de textos son coherentes aunque hemos detectado que tienden a argumentar sólo sobre alguna de las variables posibles, pero no en relación a todas. También valoramos positivamente la iniciativa de uno de los grupos-clase que realizó esta actividad, al proponer como tarea final escribir una carta al director del periódico argumentado que la noticia publicada tenía algunos errores.

En cuanto a la segunda actividad, los alumnos como producto final escriben un texto comparando los dos artículos. Es importante destacar que en este caso tuvieron en cuenta un mayor número de variables entre las posibles, por lo que se puede afirmar que, a medio plazo, aumenta el grado de complejidad de los textos producidos. Hemos constatado que la comparación de artículos a partir de una serie de rasgos esenciales establecidos mejora su análisis crítico y que el hecho de contrastar la información ha ayudado a cuestionar la fiabilidad de algunos datos o fuentes.

Después de la realización de estas actividades el alumnado tiene más interrogantes que antes respecto a los temas científicos estudiados. Y pidió realizar más tareas de este tipo, con lo que se puede afirmar que se captó su interés por la lectura de textos de actualidad y por su análisis crítico.

Reflexiones finalesLa lectura de estos artículos ha ayudado al alumnado a conectar la ciencia escolar con el mundo real. Pensamos que la lectura de textos con contenido científico de diferentes fuentes tiene un papel fundamental en el aprendizaje de las ciencias, no sólo para mejorar la comprensión de fenómenos científicos sino también para ayudar al alumnado a desarrollar una serie de capacidades para desenvolverse en el mundo y poder discutir con argumentos científicos y con espíritu crítico problemas de relevancia social.

Destacaríamos especialmente que el tipo de preguntas planteadas a los estudiantes en las actividades, derivadas del cuestionario C.R.I.T.I.C, y la organización del trabajo en pequeños grupos cooperativos, posibilitaron la implicación de todo tipo de alumnos y su aprendizaje. Cuestionaron no sólo los puntos de vista de los autores de los artículos, sino también los suyos propios, lo que les llevó a autorregular sus ideas iniciales.

Valoramos que la secuencia de las tareas, propuesta en cada actividad, es otro de los aspectos-clave para un buen funcionamiento de este tipo de actividades. Es importante que los alumnos se representen desde el inicio las razones por las que se les propone realizarlas y qué se espera que al final sean capaces producir.

También que, al menos en las primeras actividades de este tipo que se lleven a cabo, es necesario ayudarles a conectar el mundo sobre el que leen con el mundo de la ciencia. Sorprende que, a pesar de realizarlas en el marco de las clases de Química, no se les ocurra hacerlo de forma espontánea. Pero cuando reconocen la conexión y que les posibilita buscar y encontrar informaciones complementarias útiles para fundamentar mejor su opinión, se sienten muy motivados.

Otro aspecto a destacar es la dificultad en reconocer evidencias, en el texto o provinentes de su experiencia, que sean significativas para poder validar la información que aportan los distintos documentos consultados, ya que a priori todos piensan que la información escrita es siempre cierta e imparcial.

Finalmente, valoramos como muy importante que la actividad finalice con la realización de alguna acción en la que los estudiantes tengan que comunicar las conclusiones a las que han llegado, argumentándolas, y que autoevalúen su producción. El hecho de hablar o escribir les ayuda a reorganizar sus ideas, teniendo en cuenta el modelo científico de referencia, y a interiorizarlas.

En estos momentos en que desde distintos entornos sociales y marcos teóricos se postula la necesidad de orientar los currículos hacia el desarrollo de competencias en el alumnado, creemos que este tipo de actividades son idóneas. No en vano se define a la competencia científica como “Capacidad de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a partir de evidencias, con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones acerca del mundo natural y de los cambios que la actividad humana produce en él” (PISA, 2000). Sin olvidar, siguiendo a Paulo Freire (1978), que “No leemos ni comprendemos significados neutros; leemos discursos de nuestro entorno y comprendemos datos e informaciones que nos permiten interactuar y modificar nuestra vida”.

En este anexo se reproducen dos ejemplos de actividades realizadas con alumnos de 14-16 años para trabajar la lectura crítica en clases de química.

En esta actividad se promueve que los estudiantes se sitúen en el rol de científico para averiguar si el contenido del artículo se adecua al conocimiento químico.

La actividad se planteó como una aplicación de los contenidos trabajados hasta ese momento alrededor del concepto de cambio químico y la relación entre las propiedades de los materiales y los distintos tipos de enlaces. Se centró en el análisis de un artículo periodístico titulado “Grafitis a prueba de bomba”, que planteaba el problema de eliminar los grafitis dibujados sobre el vidrio. Según el autor del artículo el problema era debido a los ácidos (sin especificar) que mezclaban los grafiteros con las tintas.

Los objetivos con que fue planteada esta actividad se relacionan con el desarrollo de la capacidad del alumnado para:

- 1.

Aplicar el conocimiento que había empezado a construir sobre las propiedades de los materiales y el enlace químico al análisis de un hecho y a la búsqueda de soluciones a un problema.

- 2.

Leer críticamente un artículo de prensa e interesarse por su lectura.

- 3.

Encontrar información en Internet para resolver un problema reconociendo el conocimiento teórico que guía la búsqueda.

- 4.

Escribir un texto argumentado las opiniones de forma fundamentada.

- 5.

Trabajar en grupo, cooperativamente.

Realizada en: IES Doctor Puigvert, Barcelona (España) con alumnos de 15-16 años de clase de Ciencias (Química). La duración de la actividad fue de cuatro horas. La clase se organizó en grupos de cuatro, distribuidos al azar.

Título del texto: “Grafitis a prueba de bomba”. Autor: Lluís Serra. Publicado en:La Vanguardia (10/09/07). http://arquinfad.org/b2evolution/media/2007-09-10%20Grafitis%20a%20prueba%20de%20bomba.pdf

Inicio de la actividad:

Se pidió al alumnado que leyera el título de la noticia y el texto al pie de la fotografía. Cada estudiante, individualmente, pensó la respuesta a las siguientes preguntas:

Después se inició una conversación para intercambiar puntos de vista.

Lectura:

La lectura se dividió en siete partes. Cada alumno leía una y, en grupo, consensuaron el principal contenido de cada una de ellas (el problema, dificultades para la limpieza, soluciones, sanciones a los grafiteros...).

Posteriormente respondieron individualmente al siguiente cuestionario:

1.¿Cuál es el problema que plantea el autor en este artículo?

2.¿Con qué finalidad crees que lo escribió?

3.¿Te parece bien que haya grafiteros? ¿Por qué?

4.¿El autor piensa que hay solución al problema? ¿Tú qué piensas? Justifica la respuesta.

5.El autor del artículo es probablemente un periodista. ¿Tú crees que también es científico? ¿Está interesado en la ciencia? Razona tu respuesta.

6.¿Cómo crees que se podrían borrar las pintadas de los cristales?

Después del trabajo individual los alumnos se volvieron a agrupar y se les pidió que razonaran como científicos y definieran qué problema se plantearían. El cuestionario fue:

1.Imaginaos que sois científicos y os piden que leáis este artículo. ¿Cuál será el problema que buscaríais resolver?

2.¿El autor dice que la causa de la dificultad de borrar los grafitis son los ácidos mezclados con tintas o el alquitrán? ¿Creéis que es simplemente una hipótesis o que es un hecho con base científica?

3.Para resolver el problema ¿qué conocimientos os harían falta?

4.¿Qué pasos seguiríais para resolver el problema? ¿Qué información buscaríais y dónde?

Si no sabían cómo plantearse o resolver el problema, se ayudó a los grupos con la siguiente pauta de trabajo:

Para solucionar el problema…

Podéis seguir los pasos siguientes:

- a)

Escribir todas las aplicaciones que conozcáis del vidrio.

- b)

Deducir las principales propiedades del vidrio.

- c)

A partir de vuestros conocimientos de química, justificar por qué creéis que el vidrio tiene estas propiedades.

- d)

Una de las propiedades del vidrio es que es inerte químicamente y por eso se utiliza como envase de reactivos químicos como, por ejemplo, ácidos. Si es así, ¿quiere decir que el autor de la noticia se equivoca? Escribir las palabras-clave que creéis que os ayudaran a encontrar en Internet información útil para argumentar vuestra opinión.

- f)

Finalmente, individualmente, escribir una carta al director de La Vanguardia argumentado las razones por las que el autor del artículo debería revisar o no algunas de las afirmaciones incluidas en texto.

Para escribir la argumentación el alumnado disponía de la pauta siguiente:

Pauta para construir una argumentación:

- –

Mi idea es que. . . . . . . .

- –

Mis razones son. . . .

- –

Argumentos en contra de mi idea pueden ser. . . . . .

- –

La evidencia que daría para convencer a otros es. . . . . . .

Con las informaciones y datos recogidos y tus conocimientos, redacta la carta para defender tu idea.

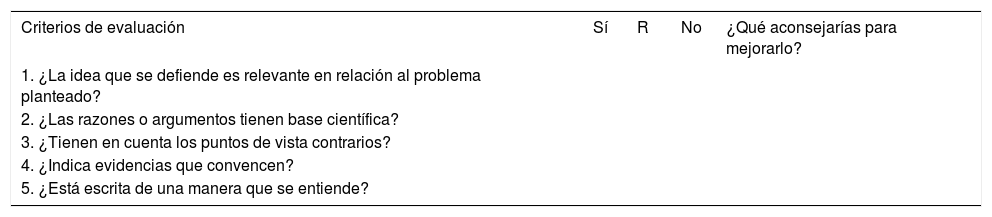

De esta pauta se pueden deducir criterios para evaluar la calidad del escrito propuesto y mejorarlo a partir de la co-evaluación entre los mismos alumnos:

Redactor/a: ...................................................... Evaluador/a....................................................

| Criterios de evaluación | Sí | R | No | ¿Qué aconsejarías para mejorarlo? |

|---|---|---|---|---|

| 1. ¿La idea que se defiende es relevante en relación al problema planteado? | ||||

| 2. ¿Las razones o argumentos tienen base científica? | ||||

| 3. ¿Tienen en cuenta los puntos de vista contrarios? | ||||

| 4. ¿Indica evidencias que convencen? | ||||

| 5. ¿Está escrita de una manera que se entiende? |

En esta actividad los alumnos tuvieron que leer dos artículos de fuentes diferentes para extraer información, compararla e identificar las diferencias y semejanzas entre los puntos de vista expresados. Los textos, uno periodístico y otro de divulgación científica, planteaban el problema del mercurio que ingerimos a través del pescado desde enfoques muy diferentes.

Los objetivos con que fue planteada se relacionan con el desarrollo de la capacidad del alumnado para:

- 1.

Aplicar el conocimiento que había empezado a construir sobre disoluciones y cálculo de concentraciones al análisis de un hecho.

- 2.

Comparar críticamente textos con información similar, pero de registro diferente, y contrastar el estilo, los recursos, la estructura y el contenido.

- 3.

Encontrar otros puntos de vista sobre el tema en Internet y cuestionarse las diferencias en función de la fuente.

- 4.

Escribir un texto comparando los dos artículos.

- 5.

Formularse nuevas preguntas a partir de la lectura de los artículos.

- 6.

Trabajar en grupo, cooperativamente.

Realizada en: IES Doctor Puigvert, Barcelona (España),16 alumnos de 15-16 años con dificultades de aprendizaje, clase de Ciencias (Química). Duración tres horas.

Los alumnos habían estado aprendiendo sobre disoluciones y cálculo de concentraciones. La actividad se planteó como una aplicación de los contenidos trabajados hasta ese momento. La clase se organizó en grupos de cuatro, distribuidos al azar.

Para iniciar la actividad se les pidió que leyeran el título de las noticias y el texto al pie de la fotografía. Cada alumno, individualmente, pensó la respuesta a las siguientes preguntas:

1.Lee el título de cada artículo. ¿Qué te sugiere cada título?

2.¿En función del título prevés la intencionalidad de la lectura? (alarmista, pesimista, sensacionalista, informativa...).

3.¿Quién es el autor de cada artículo? ¿Dónde ha sido publicado?

4.¿Cómo está organizado cada artículo?:

Título

Resumen

Notas a pie de página

Después se inició una conversación para intercambiar puntos de vista.

Como el objetivo era comparar los dos artículos, todos los miembros del grupo leían el texto completo pero en función de una pregunta distinta, y posteriormente ponían en común las diversas respuestas. Así un alumno o alumna lo leía con la finalidad de identificar el tipo de contaminantes que trataba el texto, otro se centraba en los argumentos y evidencias que aporta y su posible interés, otro el rigor científico del texto y el último buscaba la coherencia entre el título y el contenido.

Este mismo rol lo repitieron para los dos artículos.

Posteriormente respondieron individualmente las siguientes cuestiones:

5.¿Qué es el mercurio capilar? ¿Qué significa que el nivel de mercurio capilar es de 20 μg/g?

6.Una vez leídos los dos textos escribe un texto comparándolos. Fíjate en las siguientes propiedades o rasgos para hacer la comparación:

- a)

Tipo de contaminación y contaminantes que trata y conclusiones a las que llega cada artículo

- b)

Fundamentación de los argumentos, en qué se basa por hacer sus afirmaciones (piensa en los argumentos que da cada artículo por habla de contaminación).

- c)

Coherencia entre el título y el contenido que después se trata.

- d)

Rigor científico con que se da la información

7.¿Por qué crees que los autores han escrito estos artículos?

A continuación, en grupos de cuatro, respondían las mismas cuestiones para los dos artículos. Primero habían de pensar individualmente la respuesta y después la ponían en común para elaborar la tabla comparativa.

| 8. Artículo: ¿Contaminación mortal? | 8. Artículo: ¿Cuánto mercurio ingerimos a diario? |

|---|---|

| Metales pesados que se citan en el artículo. | Metales pesados que se citan en el artículo. |

| Fuente de procedencia del mercurio. | Fuente de procedencia del mercurio. |

| ¿Cómo llega estos metales a las personas? | ¿Como llega estos metales a las personas? |

| Efectos de los metales pesados sobre las personas. | Efectos de los metales pesados sobre las personas. |

| ¿Cuál es la forma más tóxica de este metal? | ¿Cuál es la forma más tóxica de este metal? |

| ¿Cómo se obtiene el metilmercurio? | ¿Cómo se obtiene el metilmercurio? |

| Según el artículo, ¿está bien definida la concentración de mercurio tóxica por la salud? | Según el artículo, ¿está bien definida la concentración de mercurio tóxica por la salud? |

| Tipo de contaminación que trata | Tipo de contaminación que trata. |

| ¿Por qué no es recomendable no comer tanto atún, pez espada y tiburón, y en cambio sí los otros pescados? | ¿Por qué no es recomendable no comer tanto atún, pez espada y tiburón, y en cambio si los otros pescados? |

| ¿Qué sucede cuando se establecen medidas para resolver el problema? | ¿Qué sucede cuando se establecen medidas para resolver el problema? |

| Conclusión del artículo. | Conclusión del artículo. |

| ¿Os parece que está bien organizada la información? Fijaos en los subtítulos. ¿Es coherente el subtítulo y el contenido? | ¿Os parece que está bien organizada la información? Fijaos en los subtítulos. ¿Es coherente el subtítulo y el contenido? |

También en pequeño grupo responden a las preguntas siguientes:

9.¿Qué os hace pensar que podéis creer lo que dice el texto del periódico AVUI y del Mundo Científico? ¿Que artículo os merece más credibilidad? ¿Por qué?

10.¿Cómo lo harías para comprobar si lo que expone el texto tiene validez? ¿Dónde buscarías la información?

11.Tras leer los artículos seguramente estáis preocupados por el contenido de mercurio que ingerimos a diario y queréis contrastar la información del artículo de la revista Mundo Científico.

- •

11.1 Buscar en Internet la cantidad máxima de mercurio que pueden contener los productos alimentarios, concretamente el pescado. Para ello, pensar primero las palabras o frases clave que tenéis de escribir. Anotarlas.

- •

11.2 Escribir la dirección de tres páginas Web encontradas que hablen de la concentración de mercurio permitida en el pescado.

- –

¿Dan el mismo valor de concentración?

- –

¿Qué página Web os merece más credibilidad? ¿Por qué?

- –

¿Cuál es la concentración que indica?

A continuación se pusieron en común las concentraciones encontradas, se comentaron las diferencias y se discutieron la fiabilidad de las fuentes.

Seguidamente el alumnado contestaba las siguientes cuestiones individualmente:

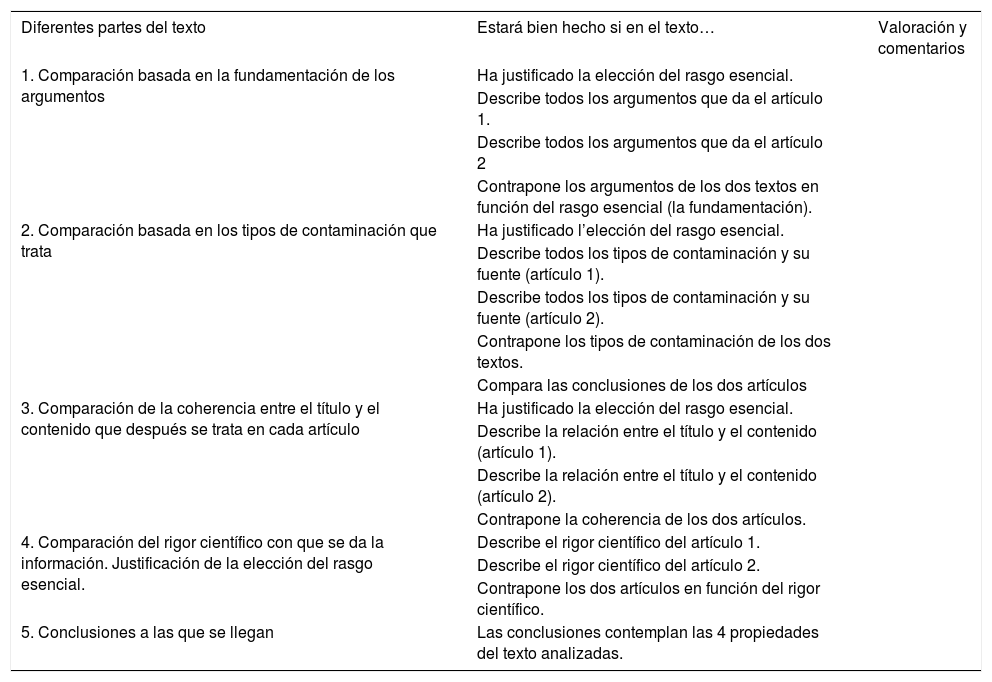

Finalmente entre todos los componentes del grupo redactaban un texto comparando los dos artículos. Para escribir la comparación el alumnado disponía de la pauta siguiente:

Cada alumno del grupo tenía que seleccionar una de estas propiedades o rasgos esenciales del texto y justificar su elección.

Posteriormente debía contraponer las propiedades en función del rasgo elegido para finalmente llegar a una conclusión.

De esta pauta se deducen criterios para evaluar la calidad del escrito propuesto y mejorarlo a partir de la co-evaluación entre los mismos alumnos:

- •

Redactor/a: ...............................................

- •

Evaluador/a....................................................

- •

Valoración: 5, muy bien hecho; 4, bastante bien; 3, medianamente bien; 2, bastante incompleto; 1, mal.

| Diferentes partes del texto | Estará bien hecho si en el texto… | Valoración y comentarios |

|---|---|---|

| 1. Comparación basada en la fundamentación de los argumentos | Ha justificado la elección del rasgo esencial. | |

| Describe todos los argumentos que da el artículo 1. | ||

| Describe todos los argumentos que da el artículo 2 | ||

| Contrapone los argumentos de los dos textos en función del rasgo esencial (la fundamentación). | ||

| 2. Comparación basada en los tipos de contaminación que trata | Ha justificado l’elección del rasgo esencial. | |

| Describe todos los tipos de contaminación y su fuente (artículo 1). | ||

| Describe todos los tipos de contaminación y su fuente (artículo 2). | ||

| Contrapone los tipos de contaminación de los dos textos. | ||

| Compara las conclusiones de los dos artículos | ||

| 3. Comparación de la coherencia entre el título y el contenido que después se trata en cada artículo | Ha justificado la elección del rasgo esencial. | |

| Describe la relación entre el título y el contenido (artículo 1). | ||

| Describe la relación entre el título y el contenido (artículo 2). | ||

| Contrapone la coherencia de los dos artículos. | ||

| 4. Comparación del rigor científico con que se da la información. Justificación de la elección del rasgo esencial. | Describe el rigor científico del artículo 1. | |

| Describe el rigor científico del artículo 2. | ||

| Contrapone los dos artículos en función del rigor científico. | ||

| 5. Conclusiones a las que se llegan | Las conclusiones contemplan las 4 propiedades del texto analizadas. |