Las enfermeras, como profesionales sanitarios, juegan un papel importante en la investigación, ya que sin ellas no se podría avanzar en el cuidado y en los tratamientos. Por ello nos planteamos como objetivos: primero, analizar la percepción de la enfermería sobre el actual sistema de investigación en el conjunto de su hospital y, segundo, estudiar cómo varía dicha percepción en función de su perfil investigador y de su nivel de satisfacción y compromiso con la organización en la que trabaja.

Material y métodoEstudio descriptivo transversal, realizado en un centro hospitalario de tercer nivel. Se trabajó con una muestra de conveniencia formada por enfermeras con una experiencia superior a 6 meses. Se utilizó el cuestionario del Grupo de Expertos del III Foro de Ciencia de la Fundación Lilly, adaptándolo a las características de la población. La encuesta tenía por objeto recoger la percepción y valoración, real e ideal, sobre la investigación que tiene este colectivo. Se realizaron análisis univariados y bivariados mediante el estadístico t de Student.

ResultadosPara una muestra formada por 295 enfermeras, la percepción y valoración de la situación actual de la investigación en enfermería, el impacto de esta, su reconocimiento y su integración con la labor asistencial estuvieron muy por debajo de las puntuaciones que consideran ideales, obteniéndose diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). Resultaron significativos los valores que reconocen que se precisa mayor investigación por parte de la enfermería, el impacto y reconocimiento por la gerencia y la sinergia con la industria farmacéutica (p<0,001). El nivel de satisfacción no influyó en la valoración, a diferencia del compromiso. No se observaron diferencias entre el personal de la UCI respecto del resto de servicios en cuanto a la percepción y valoración de la investigación de la enfermería.

ConclusionesLas enfermeras asumen la investigación como parte de sus funciones y afirman que el estado de la investigación es muy mejorable. Según estas, es necesaria una infraestructura de apoyo que potencie la investigación en cuidados y el reconocimiento real por parte de las instituciones.

Nurses, as health professionals, play an important role in research, as progress in care and treatment could not be made without it. The aim of this study is to analyse the perception by nurses of the current research system in the whole of their hospital and, second, study how this perception varies according to their research profile, as well as their level of satisfaction and commitment to the organisation in which work.

Material and methodA cross-sectional descriptive study was conducted in a third level hospital with a convenience sample of nurses with more than 6 months experience. The Group of Experts of the III Forum of Science of the Lilly Foundation questionnaire was used, adapting it to the characteristics of the population. The purpose of the questionnaire was to collect the perception and assessment, real and ideal, that nurses have on research. Univariate and bivariate analyses were performed using the Student t-test.

ResultsIn the sample of 295 nurses, the perception and assessment of the current situation of nursing research, its impact, its recognition, and its integration with nursing work were well below the ideal scores, obtaining statistically differences (P<.001). There was a significance in the values that recognise that more research is needed by nursing staff, the impact and recognition by management, and synergy with the pharmaceutical industry (P<.001). The level of satisfaction did not affect the assessment, the commitment of the nurses if it influenced their assessment of the research. No differences were found between the ICU staff and the other departments as regards the perception and assessment of nursing research.

ConclusionsNurses take the research as part of their functions and mention that the state of the research is very much improved. A support infrastructure is needed to strengthen research in care, as well as real recognition by institutions.

Todos los autores están de acuerdo en que es necesario un desarrollo en la investigación sanitaria en España. Martín-Moreno et al.1 afirman que se deben establecer estrategias coordinadas entre todos los sectores implicados para generar un desarrollo científico homogéneo y estable en el tiempo, para lo cual se deben cumplir las normativas articuladas por el Estado para ello2-4.

Según Puerta et al.5, el estado actual de la investigación biomédica, desde la perspectiva de los investigadores, si bien ha mejorado en las últimas décadas, en determinados centros solo es posible desarrollar ciertos tipos de proyectos de investigación y en algunos ni siquiera se dan las mínimas condiciones. Esta situación extiende la creencia, como señala Soriguer6, de que la investigación clínica es la gran olvidada del sistema sanitario, lo que puede entrar en contradicción con la percepción de que sea bueno, ya que la calidad está vinculada con la investigación. Y es que, como bien apuntan Pons et al.7, los índices de calidad de los hospitales pueden relacionarse con la investigación e índices de publicación de los distintos centros y servir para comparar hospitales en el mismo país.

Las dificultades para adoptar una cultura científica en el ambiente asistencial pueden ser múltiples; autores como Miró et al.8, Vento Torres et al.9 y Font et al.10 consideran que la falta de formación metodológica o el apoyo de la institución son dos elementos fundamentales para lograr culminar con éxito cualquier iniciativa de naturaleza investigadora. Es, por tanto, una necesidad prioritaria la presencia de estructuras organizativas destinadas a tal fin. Se puede citar como ejemplo de éxito la creación del programa de posgrado de la Harvard School of Public Health destinado a fomentar la investigación entre médicos noveles11.

A pesar de estas dificultades, puede afirmarse que la investigación biomédica ha mejorado sustancialmente en España, como así lo indican los trabajos de bibliometría llevados a cabo por Camí et al.12-15 o Zulueta y Bordons16, en los que se demuestra que la mayoría de los indicadores bibliométricos, especialmente la producción científica, han mejorado notablemente, lo que repercute favorablemente en la difusión de los avances en el sistema sanitario español. Este cambio de paradigma lleva a un proceso de constante evolución hacia la mejora de la calidad y el impacto, tal y como menciona Alfonso17.

No cabe duda de que la enfermería como ciencia debe desarrollarse fundamentando sus conocimientos en la evidencia científica. En esta línea, Benner18,19 señala la necesidad de sólidos conocimientos para que la trayectoria profesional de una enfermera se realice con éxito. Esta premisa también es compartida por Carrillo-Algarra et al.20 cuando afirman que es necesario un marco de desarrollo investigador para lograr una enfermería asistencial competente. Ahora bien, en todo este proceso es clave la existencia de una actitud favorable del profesional hacia la investigación. Esta actitud se puede evaluar a través de distintos instrumentos de medida, como los validados por Corchon et al.21. Los estudios de Davies et al.22 y de Scott-Findlay y Golden-Biddle23 señalan que las enfermeras consideran que la investigación biomédica es muy útil para mejorar su capacidad asistencial y, por ello, el ambiente y la estructura laboral deben posibilitar su desarrollo principalmente en organizaciones complejas.

También el Consejo Internacional de Enfermería24 (CIE) considera necesario promover cambios en las dinámicas y estructuras de los grupos de investigación para que «contribuyan a generar nuevos conocimientos sobre lo que funciona y lo que no en relación con la implicación de las enfermeras en la configuración de las políticas de salud».

Por todo ello, es recomendable que se desarrollen políticas para promover la investigación entre el colectivo de la enfermería del hospital con perfil científico-investigador e incorporar investigadores básicos que ayuden a integrar la actividad asistencial y la investigadora. La idoneidad de estas políticas viene avalada por Asenjo et al.25 cuando establecen un paralelismo entre el índice de reputación sanitaria de los hospitales y su producción científica, que genera incluso la derivación y consultas de pacientes de un centro hacia otro.

El presente estudio pretende, en primer lugar, analizar la percepción de la enfermería sobre el actual sistema de investigación en el conjunto de su hospital. En segundo lugar, estudiar cómo varía dicha percepción en función del perfil investigador de la enfermera y de su nivel de satisfacción y compromiso con la organización en la que trabaja.

Material y métodoEstudio descriptivo y transversal, realizado en el Complejo Hospitalario Universitario Materno Insular de Gran Canaria (CHUIMI) entre el colectivo de este centro. Se trabajó con una muestra de conveniencia de 295 enfermeras. Como criterios de inclusión se aceptó que los participantes tuviesen una experiencia en el medio hospitalario superior a 6 meses y desearan colaborar en el estudio de forma voluntaria. El procedimiento seguido para contactar con la población objeto de estudio ha sido solicitar personalmente a las supervisoras de Enfermería de cada uno de los servicios del CHUIMI que difundieran entre sus enfermeras el cuestionario. Dado que el procedimiento de recogida de cuestionarios se centralizó en las supervisoras de Enfermería, no fue necesario realizar recuerdos, aunque sí se les instaba en cada encuentro a motivar a su personal a que respondiese el cuestionario para conseguir una tasa elevada de respuesta.

La recogida de datos se realizó mediante un cuestionario anónimo, autoadministrado, adaptado al contexto y al colectivo, tomando como base el cuestionario desarrollado y validado por el Grupo de Expertos del III Foro de Ciencia de la Fundación Lilly, con el permiso del autor, Dr. Puerta5. La encuesta tenía por objeto recoger la percepción y valoración, tanto real como ideal, sobre el marco actual en el que se desarrolla la investigación en los hospitales. El cuestionario constaba de 19 ítems, cada uno de ellos medido mediante una escala tipo Likert donde el valor 1 representaba el mínimo y el valor 10, el máximo.

Para valorar el nivel de satisfacción y el nivel de compromiso se incluyeron en el cuestionario dos escalas tipo Likert como resultado de la revisión de la literatura, de 2 y 5 ítems, respectivamente, siendo la puntuación máxima en ambas escalas de 10 puntos. A partir de esta información, se calcularon los valores de las medias, resultando un valor de 7,3 para satisfacción y un valor de 5,6 para compromiso. Estas medias se tomaron como referencia para agrupar a los encuestados en dos grupos de satisfacción (baja y alta) y en dos de compromiso (bajo y alto).

En este trabajo se cataloga como personal investigador a quien estuviera en posesión del título de doctor, a quien fuese autor de comunicaciones presentadas a congresos y/o de artículos científicos y, finalmente, a quien perteneciera a algún grupo de investigación. Para analizar la influencia del perfil investigador en la percepción de los encuestados se agruparon en dos grupos (no investigador y sí investigador).

Los autores declaran no tener conflicto de intereses y manifiestan no haber utilizado datos de carácter personal en cumplimiento de la Ley Orgánica 44/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

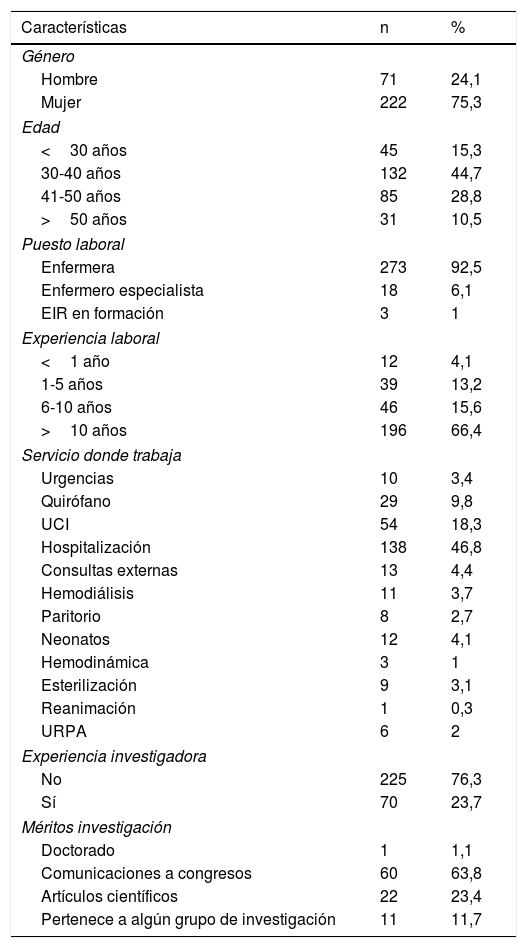

ResultadosLa muestra de 295 enfermeras estuvo formada en su mayoría por mujeres (75,3%), menores de 40 años (60%) y con experiencia en el ámbito hospitalario superior a 10 años (66,4%). El 46,8% prestaba sus servicios en áreas de hospitalización y el 18,3% en la UCI. El 76,3% (225 casos) respondía a un perfil no investigador (véase tabla 1). Si se tiene en cuenta que la población objetivo ascendía a 2.070 enfermeras, este tamaño muestral implicó asumir un error de ±5,39% para un intervalo de confianza del 95,5%.

Perfil de la muestra (n=295)

| Características | n | % |

|---|---|---|

| Género | ||

| Hombre | 71 | 24,1 |

| Mujer | 222 | 75,3 |

| Edad | ||

| <30 años | 45 | 15,3 |

| 30-40 años | 132 | 44,7 |

| 41-50 años | 85 | 28,8 |

| >50 años | 31 | 10,5 |

| Puesto laboral | ||

| Enfermera | 273 | 92,5 |

| Enfermero especialista | 18 | 6,1 |

| EIR en formación | 3 | 1 |

| Experiencia laboral | ||

| <1 año | 12 | 4,1 |

| 1-5 años | 39 | 13,2 |

| 6-10 años | 46 | 15,6 |

| >10 años | 196 | 66,4 |

| Servicio donde trabaja | ||

| Urgencias | 10 | 3,4 |

| Quirófano | 29 | 9,8 |

| UCI | 54 | 18,3 |

| Hospitalización | 138 | 46,8 |

| Consultas externas | 13 | 4,4 |

| Hemodiálisis | 11 | 3,7 |

| Paritorio | 8 | 2,7 |

| Neonatos | 12 | 4,1 |

| Hemodinámica | 3 | 1 |

| Esterilización | 9 | 3,1 |

| Reanimación | 1 | 0,3 |

| URPA | 6 | 2 |

| Experiencia investigadora | ||

| No | 225 | 76,3 |

| Sí | 70 | 23,7 |

| Méritos investigación | ||

| Doctorado | 1 | 1,1 |

| Comunicaciones a congresos | 60 | 63,8 |

| Artículos científicos | 22 | 23,4 |

| Pertenece a algún grupo de investigación | 11 | 11,7 |

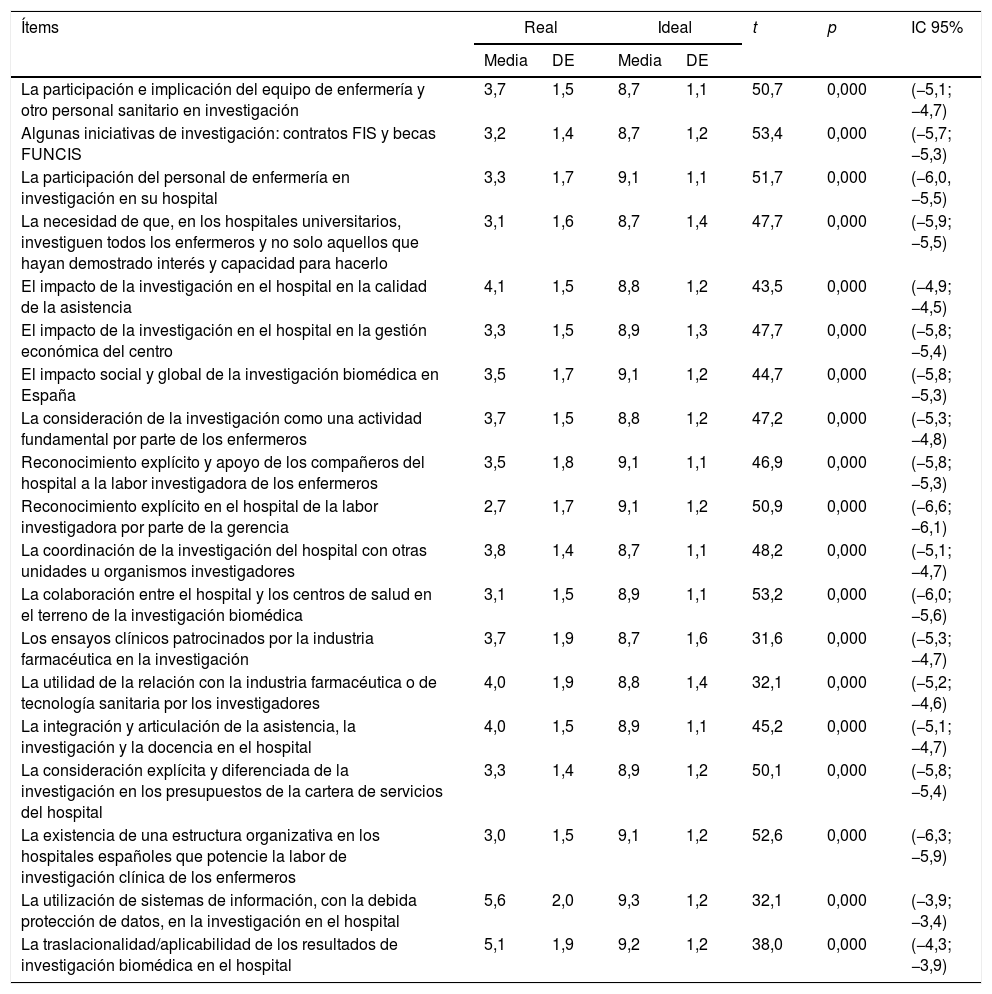

Los resultados de los análisis descriptivos llevados a cabo para conocer la percepción de la enfermería hacia la investigación indicaron que, en general, la percepción y valoración de la situación actual de la investigación en enfermería, el impacto de esta, su reconocimiento y su integración con la labor asistencial estaban muy por debajo de las puntuaciones ideales, que alcanzaron valores medios por encima de 8 en todos los ítems. Los resultados del estadístico t de Student para valorar las diferencias entre la situación real y la ideal mostraron que las diferencias entre los valores medios reales y los ideales fueron, en todos los casos, estadísticamente significativas con valor p<0,001 y cercanas o muy superiores a 4 puntos para todos los ítems (véase tabla 2). Los valores registrados de este estadístico de diferencias de medias fueron aquellos que se derivaron de la existencia de igualdad o no de las varianzas de los grupos de acuerdo con la prueba de Levene, asumiendo un nivel de significación del 5%.

Diferencias en la percepción real e ideal hacia la investigación

| Ítems | Real | Ideal | t | p | IC 95% | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Media | DE | Media | DE | ||||

| La participación e implicación del equipo de enfermería y otro personal sanitario en investigación | 3,7 | 1,5 | 8,7 | 1,1 | 50,7 | 0,000 | (−5,1; −4,7) |

| Algunas iniciativas de investigación: contratos FIS y becas FUNCIS | 3,2 | 1,4 | 8,7 | 1,2 | 53,4 | 0,000 | (−5,7;−5,3) |

| La participación del personal de enfermería en investigación en su hospital | 3,3 | 1,7 | 9,1 | 1,1 | 51,7 | 0,000 | (−6,0, −5,5) |

| La necesidad de que, en los hospitales universitarios, investiguen todos los enfermeros y no solo aquellos que hayan demostrado interés y capacidad para hacerlo | 3,1 | 1,6 | 8,7 | 1,4 | 47,7 | 0,000 | (−5,9; −5,5) |

| El impacto de la investigación en el hospital en la calidad de la asistencia | 4,1 | 1,5 | 8,8 | 1,2 | 43,5 | 0,000 | (−4,9; −4,5) |

| El impacto de la investigación en el hospital en la gestión económica del centro | 3,3 | 1,5 | 8,9 | 1,3 | 47,7 | 0,000 | (−5,8; −5,4) |

| El impacto social y global de la investigación biomédica en España | 3,5 | 1,7 | 9,1 | 1,2 | 44,7 | 0,000 | (−5,8; −5,3) |

| La consideración de la investigación como una actividad fundamental por parte de los enfermeros | 3,7 | 1,5 | 8,8 | 1,2 | 47,2 | 0,000 | (−5,3; −4,8) |

| Reconocimiento explícito y apoyo de los compañeros del hospital a la labor investigadora de los enfermeros | 3,5 | 1,8 | 9,1 | 1,1 | 46,9 | 0,000 | (−5,8; −5,3) |

| Reconocimiento explícito en el hospital de la labor investigadora por parte de la gerencia | 2,7 | 1,7 | 9,1 | 1,2 | 50,9 | 0,000 | (−6,6; −6,1) |

| La coordinación de la investigación del hospital con otras unidades u organismos investigadores | 3,8 | 1,4 | 8,7 | 1,1 | 48,2 | 0,000 | (−5,1; −4,7) |

| La colaboración entre el hospital y los centros de salud en el terreno de la investigación biomédica | 3,1 | 1,5 | 8,9 | 1,1 | 53,2 | 0,000 | (−6,0; −5,6) |

| Los ensayos clínicos patrocinados por la industria farmacéutica en la investigación | 3,7 | 1,9 | 8,7 | 1,6 | 31,6 | 0,000 | (−5,3; −4,7) |

| La utilidad de la relación con la industria farmacéutica o de tecnología sanitaria por los investigadores | 4,0 | 1,9 | 8,8 | 1,4 | 32,1 | 0,000 | (−5,2; −4,6) |

| La integración y articulación de la asistencia, la investigación y la docencia en el hospital | 4,0 | 1,5 | 8,9 | 1,1 | 45,2 | 0,000 | (−5,1; −4,7) |

| La consideración explícita y diferenciada de la investigación en los presupuestos de la cartera de servicios del hospital | 3,3 | 1,4 | 8,9 | 1,2 | 50,1 | 0,000 | (−5,8; −5,4) |

| La existencia de una estructura organizativa en los hospitales españoles que potencie la labor de investigación clínica de los enfermeros | 3,0 | 1,5 | 9,1 | 1,2 | 52,6 | 0,000 | (−6,3; −5,9) |

| La utilización de sistemas de información, con la debida protección de datos, en la investigación en el hospital | 5,6 | 2,0 | 9,3 | 1,2 | 32,1 | 0,000 | (−3,9; −3,4) |

| La traslacionalidad/aplicabilidad de los resultados de investigación biomédica en el hospital | 5,1 | 1,9 | 9,2 | 1,2 | 38,0 | 0,000 | (−4,3; −3,9) |

De la información recogida en la tabla 3 se desprendió que la percepción del personal entrevistado difirió en función de si posee o no experiencia investigadora previa, siendo las enfermeras con perfil investigador (n=70) las que valoraron más positivamente todos los ítems analizados, a excepción del último de ellos. Como se recoge en la tabla 1, el personal con experiencia investigadora reconoció un total de 94 méritos investigadores.

Influencia del perfil investigador en la percepción real hacia la investigación

| Ítems | No investigador (n=225) | Sí investigador (n=70) | t | p | IC 95% | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Media | DE | Media | DE | ||||

| La participación e implicación del equipo de enfermería y otro personal sanitario en investigación | 3,7 | 1,4 | 4,1 | 1,8 | 1,5 | 0,132 | (−0,8; 0,1) |

| Algunas iniciativas de investigación: contratos FIS y becas FUNCIS | 3,1 | 1,3 | 3,3 | 1,7 | 0,9 | 0,360 | (−0,7; 0,2) |

| La participación del personal de enfermería en investigación en su hospital | 3,1 | 1,5 | 3,9 | 1,9 | 3,3 | 0,001 | (−1,2; −0,3) |

| La necesidad de que, en los hospitales universitarios, investiguen todos los enfermeros y no solo aquellos que hayan demostrado interés y capacidad para hacerlo | 3,0 | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 1,3 | 0,208 | (−0,7; 0,2) |

| El impacto de la investigación en el hospital en la calidad de la asistencia | 4,0 | 1,5 | 4,5 | 1,7 | 2,3 | 0,026 | (−1,0; −0,1) |

| El impacto de la investigación en el hospital en la gestión económica del centro | 3,3 | 1,4 | 3,6 | 1,9 | 1,3 | 0,191 | (−0,8; 0,2) |

| El impacto social y global de la investigación biomédica en España | 3,4 | 1,6 | 3,9 | 2,2 | 2,0 | 0,051 | (−1,1; 0,0) |

| La consideración de la investigación como una actividad fundamental por parte de los enfermeros | 3,6 | 1,4 | 4,0 | 1,9 | 1,4 | 0,162 | (−0,8; 0,1) |

| Reconocimiento explícito y apoyo de los compañeros del hospital a la labor investigadora de los enfermeros | 3,4 | 1,7 | 3,8 | 2,0 | 1,6 | 0,107 | (−1,0; 0,1) |

| Reconocimiento explícito en el hospital de la labor investigadora por parte de la gerencia | 2,6 | 1,7 | 3,1 | 1,9 | 2,4 | 0,019 | (−1,0; −0,1) |

| La coordinación de la investigación del hospital con otras unidades u organismos investigadores | 3,7 | 1,3 | 4,0 | 1,6 | 1,2 | 0,246 | (−0,7; 0,2) |

| La colaboración entre el hospital y los centros de salud en el terreno de la investigación biomédica | 3,1 | 1,4 | 3,2 | 1,7 | 0,6 | 0,570 | (−0,5; 0,3) |

| Los ensayos clínicos patrocinados por la industria farmacéutica en la investigación | 3,6 | 1,8 | 4,4 | 2,2 | 2,7 | 0,009 | (−1,4; −0,2) |

| La utilidad de la relación con la industria farmacéutica o de tecnología sanitaria por los investigadores | 3,8 | 1,8 | 4,6 | 2,2 | 3,0 | 0,003 | (−1,4; −0,3) |

| La integración y articulación de la asistencia, la investigación y la docencia en el hospital | 3,9 | 1,5 | 4,2 | 1,8 | 0,9 | 0,345 | (−0,7; 0,2) |

| La consideración explícita y diferenciada de la investigación en los presupuestos de la cartera de servicios del hospital | 3,3 | 1,4 | 3,4 | 1,7 | 0,6 | 0,571 | (−0,6; 0,3) |

| La existencia de una estructura organizativa en los hospitales españoles que potencie la labor de investigación clínica de los enfermeros | 3,0 | 1,5 | 3,1 | 1,6 | 0,7 | 0,508 | (−0,6; 0,3) |

| La utilización de sistemas de información, con la debida protección de datos, en la investigación en el hospital | 5,6 | 2,0 | 5,7 | 2,0 | 0,6 | 0,575 | (−0,7; 0,4) |

| La traslacionalidad/aplicabilidad de los resultados de investigación biomédica en el hospital | 5,2 | 1,9 | 4,8 | 1,8 | 1,8 | 0,075 | (0,0; 1,0) |

Ahora bien, esta diferencia entre el personal de enfermería en función de su experiencia investigadora fue estadísticamente significativa solo en 5 de los 19 ítems, a un nivel de significación inferior o igual al 5%. Cabe destacar que en ambos colectivos la percepción y valoración de la situación actual de la investigación en enfermería, el impacto de esta, su reconocimiento y su integración con la labor asistencial fueron muy bajos.

Cuando estudiamos las diferencias en el perfil investigador de las enfermeras de la UCI (18,3%, 54 casos) respecto al resto, observamos que las primeras tenían una experiencia investigadora mayor (31,8% vs. 21,5%). Sin embargo, no encontramos diferencias entre el personal de la UCI con el del resto de servicios en cuanto a la percepción y valoración de la investigación de la enfermería, a excepción de los dos últimos ítems, que preguntaban sobre el uso de sistemas de información en la investigación del hospital y la aplicabilidad de los resultados de la investigación. Fue por ello que puede afirmarse la existencia de una mayor vinculación de la enfermería de UCI con la labor investigadora.

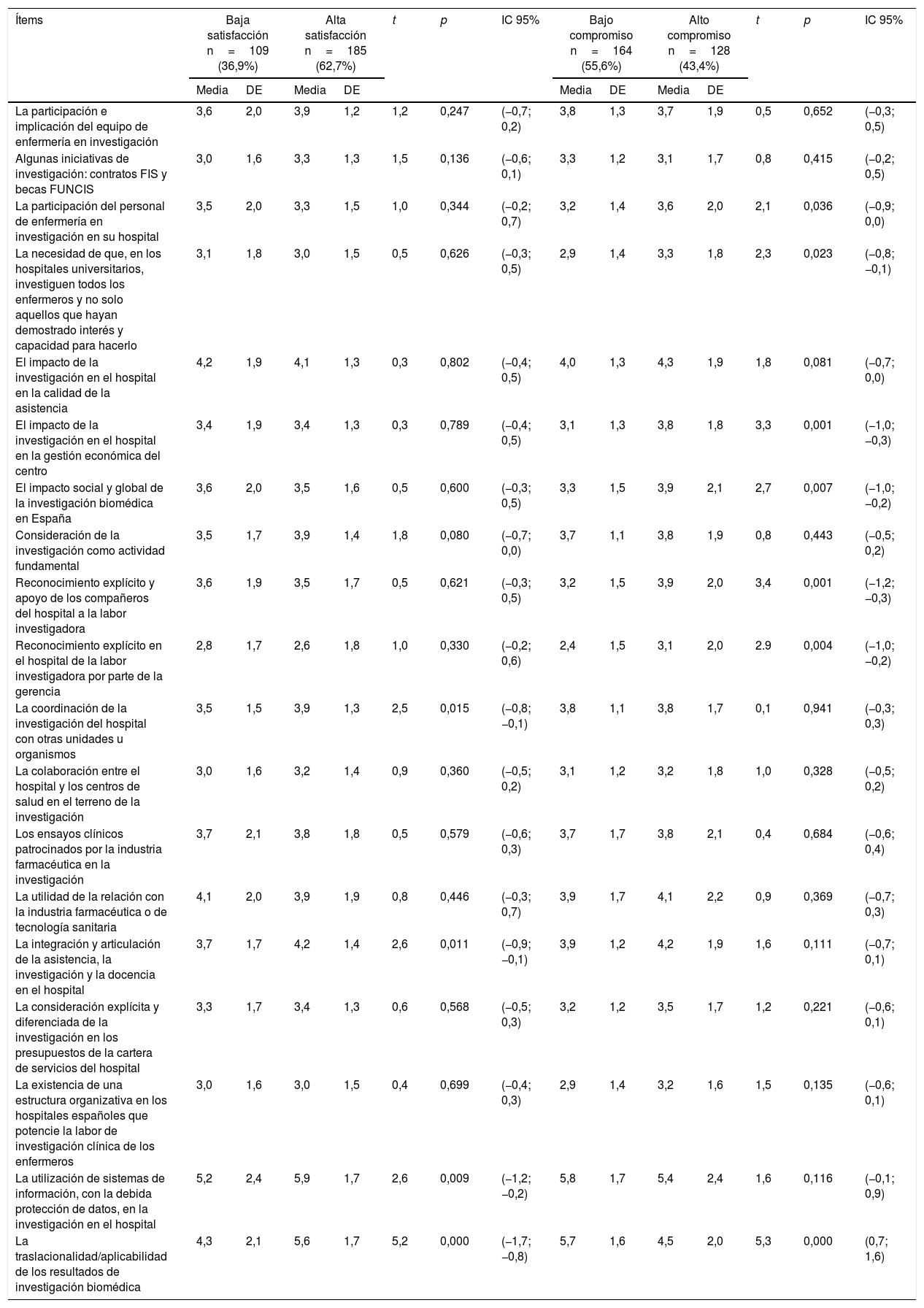

Finalmente, en la tabla 4 se recogen los resultados de los análisis llevados a cabo para conocer la influencia de la satisfacción y el compromiso de la organización por parte del encuestado en su percepción real de la investigación de su entorno. En general, se puede afirmar que la valoración y la percepción del sistema de la investigación no difieren en función del nivel de satisfacción del personal de enfermería. En cambio, el personal más comprometido con la organización concedió mayor importancia a la participación de la enfermería en la investigación, solicitando un mayor reconocimiento de esta tarea por parte de compañeros y gerencia.

Influencia de la satisfacción y el compromiso en la percepción real hacia la investigación

| Ítems | Baja satisfacción n=109 (36,9%) | Alta satisfacción n=185 (62,7%) | t | p | IC 95% | Bajo compromiso n=164 (55,6%) | Alto compromiso n=128 (43,4%) | t | p | IC 95% | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Media | DE | Media | DE | Media | DE | Media | DE | |||||||

| La participación e implicación del equipo de enfermería en investigación | 3,6 | 2,0 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 0,247 | (−0,7; 0,2) | 3,8 | 1,3 | 3,7 | 1,9 | 0,5 | 0,652 | (−0,3; 0,5) |

| Algunas iniciativas de investigación: contratos FIS y becas FUNCIS | 3,0 | 1,6 | 3,3 | 1,3 | 1,5 | 0,136 | (−0,6; 0,1) | 3,3 | 1,2 | 3,1 | 1,7 | 0,8 | 0,415 | (−0,2; 0,5) |

| La participación del personal de enfermería en investigación en su hospital | 3,5 | 2,0 | 3,3 | 1,5 | 1,0 | 0,344 | (−0,2; 0,7) | 3,2 | 1,4 | 3,6 | 2,0 | 2,1 | 0,036 | (−0,9; 0,0) |

| La necesidad de que, en los hospitales universitarios, investiguen todos los enfermeros y no solo aquellos que hayan demostrado interés y capacidad para hacerlo | 3,1 | 1,8 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,626 | (−0,3; 0,5) | 2,9 | 1,4 | 3,3 | 1,8 | 2,3 | 0,023 | (−0,8; −0,1) |

| El impacto de la investigación en el hospital en la calidad de la asistencia | 4,2 | 1,9 | 4,1 | 1,3 | 0,3 | 0,802 | (−0,4; 0,5) | 4,0 | 1,3 | 4,3 | 1,9 | 1,8 | 0,081 | (−0,7; 0,0) |

| El impacto de la investigación en el hospital en la gestión económica del centro | 3,4 | 1,9 | 3,4 | 1,3 | 0,3 | 0,789 | (−0,4; 0,5) | 3,1 | 1,3 | 3,8 | 1,8 | 3,3 | 0,001 | (−1,0; −0,3) |

| El impacto social y global de la investigación biomédica en España | 3,6 | 2,0 | 3,5 | 1,6 | 0,5 | 0,600 | (−0,3; 0,5) | 3,3 | 1,5 | 3,9 | 2,1 | 2,7 | 0,007 | (−1,0; −0,2) |

| Consideración de la investigación como actividad fundamental | 3,5 | 1,7 | 3,9 | 1,4 | 1,8 | 0,080 | (−0,7; 0,0) | 3,7 | 1,1 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 0,443 | (−0,5; 0,2) |

| Reconocimiento explícito y apoyo de los compañeros del hospital a la labor investigadora | 3,6 | 1,9 | 3,5 | 1,7 | 0,5 | 0,621 | (−0,3; 0,5) | 3,2 | 1,5 | 3,9 | 2,0 | 3,4 | 0,001 | (−1,2; −0,3) |

| Reconocimiento explícito en el hospital de la labor investigadora por parte de la gerencia | 2,8 | 1,7 | 2,6 | 1,8 | 1,0 | 0,330 | (−0,2; 0,6) | 2,4 | 1,5 | 3,1 | 2,0 | 2.9 | 0,004 | (−1,0; −0,2) |

| La coordinación de la investigación del hospital con otras unidades u organismos | 3,5 | 1,5 | 3,9 | 1,3 | 2,5 | 0,015 | (−0,8; −0,1) | 3,8 | 1,1 | 3,8 | 1,7 | 0,1 | 0,941 | (−0,3; 0,3) |

| La colaboración entre el hospital y los centros de salud en el terreno de la investigación | 3,0 | 1,6 | 3,2 | 1,4 | 0,9 | 0,360 | (−0,5; 0,2) | 3,1 | 1,2 | 3,2 | 1,8 | 1,0 | 0,328 | (−0,5; 0,2) |

| Los ensayos clínicos patrocinados por la industria farmacéutica en la investigación | 3,7 | 2,1 | 3,8 | 1,8 | 0,5 | 0,579 | (−0,6; 0,3) | 3,7 | 1,7 | 3,8 | 2,1 | 0,4 | 0,684 | (−0,6; 0,4) |

| La utilidad de la relación con la industria farmacéutica o de tecnología sanitaria | 4,1 | 2,0 | 3,9 | 1,9 | 0,8 | 0,446 | (−0,3; 0,7) | 3,9 | 1,7 | 4,1 | 2,2 | 0,9 | 0,369 | (−0,7; 0,3) |

| La integración y articulación de la asistencia, la investigación y la docencia en el hospital | 3,7 | 1,7 | 4,2 | 1,4 | 2,6 | 0,011 | (−0,9; −0,1) | 3,9 | 1,2 | 4,2 | 1,9 | 1,6 | 0,111 | (−0,7; 0,1) |

| La consideración explícita y diferenciada de la investigación en los presupuestos de la cartera de servicios del hospital | 3,3 | 1,7 | 3,4 | 1,3 | 0,6 | 0,568 | (−0,5; 0,3) | 3,2 | 1,2 | 3,5 | 1,7 | 1,2 | 0,221 | (−0,6; 0,1) |

| La existencia de una estructura organizativa en los hospitales españoles que potencie la labor de investigación clínica de los enfermeros | 3,0 | 1,6 | 3,0 | 1,5 | 0,4 | 0,699 | (−0,4; 0,3) | 2,9 | 1,4 | 3,2 | 1,6 | 1,5 | 0,135 | (−0,6; 0,1) |

| La utilización de sistemas de información, con la debida protección de datos, en la investigación en el hospital | 5,2 | 2,4 | 5,9 | 1,7 | 2,6 | 0,009 | (−1,2; −0,2) | 5,8 | 1,7 | 5,4 | 2,4 | 1,6 | 0,116 | (−0,1; 0,9) |

| La traslacionalidad/aplicabilidad de los resultados de investigación biomédica | 4,3 | 2,1 | 5,6 | 1,7 | 5,2 | 0,000 | (−1,7; −0,8) | 5,7 | 1,6 | 4,5 | 2,0 | 5,3 | 0,000 | (0,7; 1,6) |

De los datos extraídos del presente trabajo, podemos deducir que el personal de enfermería valora positivamente la investigación clínica, reconociendo a la vez que existe aún un largo camino por recorrer para poder aproximarse a una situación ideal. En nuestro caso, únicamente el 23,7% de la muestra reconoce tener experiencia investigadora, por tanto, podemos decir que existe un amplio margen de mejora al respecto de la formación en investigación en los centros sanitarios. En este sentido, Soriguer6 muestra «una preocupante autocomplacencia sobre la calidad de nuestro sistema sanitario», admite que «el fracaso de la investigación clínica de las instalaciones sanitarias es, probablemente, el mejor exponente de la (baja) calidad de la medicina española»; por tanto, la investigación se convierte en un instrumento a implementar para evaluar de forma real la calidad asistencial y mejorarla en lo que precise.

También hay que tener en cuenta que las enfermeras, en los últimos años, han avanzado a nivel académico de manera importante tras la publicación de los Reales Decretos (RD) 55/200526 y 56/200527, y el RD 1393/2007 de 29 de octubre28, que posibilitó el acceso a los títulos de posgrado desde la misma rama de la enfermería, pudiendo, por tanto, acceder a una formación investigadora reglada desde los propios títulos oficiales. Una mayor y mejor calidad investigadora, como afirma Maciá Soler29, además de capacitar a las enfermeras en el área de la investigación, objetivo principal de los títulos de máster y doctorado, podría conducir a una mejor calidad asistencial. Este hecho también queda demostrado en nuestro estudio, ante las mejores puntuaciones respecto a la situación investigadora entre las enfermeras con experiencia investigadora.

Todo el personal de enfermería con o sin experiencia investigadora puntúa con valores muy bajos la investigación sanitaria actual, al igual que los hallazgos de otros autores6,12,13,15, lo que nos debe hacer pensar en cómo mejorar más la investigación biomédica, que como dicen también otros autores8,9,14,15 ha mejorado en los años recientes, pero se encuentra todavía en un área susceptible de mejora. Así, por ejemplo, como comenta Amigó-Tadín30, se investiga en enfermería pero las publicaciones no tienen suficiente impacto al utilizar revistas no indexadas o de poca repercusión.

Por otra parte, se ha observado cómo el impacto de la investigación, su reconocimiento y su integración con la labor asistencial, está muy por debajo de los valores ideales, lo que puede ser debido a varios factores, como los expresados por Moreno-Casbas et al.31 dentro de su «top three Barriers»; en primer lugar, no ser capaz de evaluar la calidad de la investigación; en segundo lugar, la insuficiente autoridad de las enfermeras para cambiar el cuidado y, por último, desconocer la evidencia. Otros autores, como Ortuño-Soriano et al.32, afirman que las enfermeras están motivadas para investigar, pero que existen barreras formativas, laborales o familiares, que limitan el desarrollo de la competencia en investigación.

Nuestros resultados indican que la satisfacción no influye en la valoración de la investigación, sin embargo, el compromiso de las enfermeras con la institución sí es una faceta que les afecta de manera notable, posiblemente debido al compromiso social que representa la investigación. Por ello, se debe llevar a cabo una adecuada asignación de recursos para la investigación, ya que esta se debe visualizar como un coste-oportunidad, que viene determinado por el continuo avance sanitario y flujo de pacientes33.

Ramos-Morcillo y Ruzafa-Martínez34 afirman que las enfermeras abordan los problemas asistenciales detectados desde un enfoque distinto que no aplica ninguna otra profesión sanitaria. Este hecho implica la necesidad de recibir apoyo de las instituciones de investigación nacional, que no siempre se acuerdan en sus proyectos y subvenciones de las líneas de investigación en cuidados de enfermería, lo cual representa una dificultad añadida para que las enfermeras diseñen y realicen proyectos de investigación.

En cuanto a las limitaciones del estudio, en primer lugar, se ha limitado a una población concreta que es el personal de enfermería de un hospital, por consiguiente se debería ampliar la muestra, en futuros trabajos de investigación, a otros servicios asistenciales como son los extrahospitalarios. Y, en segundo lugar, el presente estudio se ha realizado solo en un hospital, por lo que en posteriores investigaciones debería ampliarse a otros hospitales.

Como conclusiones, creemos que, en primer lugar, las enfermeras asumen su rol investigador como parte de sus funciones como profesionales sanitarios.

En segundo lugar, bajo la perspectiva del propio personal de enfermería, la situación actual de la investigación es muy mejorable. Para ello, es fundamental que los profesionales dispongan de una red de apoyo desde las propias instituciones, las cuales deben favorecer la creación de una red de enfermeras y/o profesionales sanitarios de distintas categorías que cooperen en la planificación, ejecución, análisis, evaluación y publicación de trabajos de impacto.

Hemos objetivado una mayor vinculación de la enfermería de UCI con la labor investigadora, aunque no encontramos diferencias con el del resto de servicios en cuanto a la percepción y valoración de la investigación de la enfermería.

Por último, cabe decir que los resultados de este trabajo alumbran una oportunidad de mejora en un ámbito que, con el paso de los años, será cada vez más importante.

AutoríaLos autores han colaborado en la concepción y diseño del manuscrito, la recogida de datos, el análisis e interpretación de los datos y, por último, en la redacción, revisión y aprobación del manuscrito remitido.

Conflicto de interesesNo existen por parte de ninguno de los autores.