Notas preliminares

Los defectos acetabulares de gran tamaño están frecuentemente asociados a un defecto del lecho óseo en el área que soporta la fuerza. Paprosky clasificó estos defectos con pérdida ósea en la porción craneal > 2 cm como categoría IIIa o IIIb13.

Para la reconstrucción de estos defectos de gran tamaño existen diferentes opciones. En la bibliografía se describen cotilos bipolares, implantes ovalados o alargados, cotilos cementados que utilizan injertos óseos impactados, la combinación con aloinjertos estructurales, el uso de anillos de reconstrucción, la «copa pedestal» así como las prótesis especiales confeccionadas a medida4,9,11.

Para que se produzca la osteointegración secundaria con los implantes no cementados es indispensable una alta estabilidad primaria. Los tornillos y otros sistemas para aumentar la superficie (clavos, recubrimientos, etc.) incrementan la estabilidad inicial pero pueden producir nuevos defectos óseos, por ejemplo al inducir un desgaste por rozamiento, dificultando así la situación en el caso de una nueva revisión1,12,17.

El objetivo debe centrarse en reducir el tamaño de cualquier defecto óseo, por ejemplo convirtiendo los defectos no contenidos en defectos contenidos. Para ello se disponía en el pasado de hueso autólogo, fragmentos de esponjosa alógenos o aloinjertos estructurales.

Los grandes defectos óseos se rellenaban a menudo con aloinjertos, aunque entonces la sustitución por el hueso receptor sólo se produce parcialmente. En este caso la revascularización alcanza únicamente una extensión de aprox. 2 mm6, por lo que los aloinjertos estructurales de gran tamaño fracasan de manera creciente al cabo de unos 6-8 años5,7,8. El anillo de Burch-Schneider, que durante muchos años ha sido considerado el implante de elección para la reconstrucción de defectos óseos de gran tamaño3, también fracasa al cabo de 6-8 años en > 30% de los casos cuando se trata de defectos mayores13,15,20.

Para estas situaciones se desarrollaron aumentos metálicos, cuya particularidad es que no sufren reabsorción. La tecnología de metal trabecular (TMT) es una espuma metálica trabecular porosa caracterizada por una estructura de fibra de carbono metalizada por alto vacío con tantalio. Dicha espuma se comercializa para la reconstrucción endoprotésica de la cadera bajo el nombre comercial de Trabecular Metal Technology (TMTtm, Zimmer, Warsaw, IN, EE. UU.).

Los materiales de implante no cementados convencionales poseen una baja porosidad, un alto módulo de elasticidad y un bajo coeficiente de fricción. En los implantes convencionales la proporción media de la superficie porosa disponible para la integración ósea se sitúa alrededor del 25-35%2,16,18.

El tantalio se utiliza desde hace décadas para implantes e instrumentos médicos debido a su escasa capacidad para provocar reacciones inmunológicas y a su biocompatibilidad, que supera a la del titanio. La construcción se basa en dodecaedros dispuestos tridimensionalmente formando una estructura metálica trabecular porosa (el 80% del volumen es espacio hueco) cuya composición se basa en un 98% de tantalio y un 2% de carbono. El coeficiente de fricción asciende a 0,88, aumentando de este modo la estabilidad primaria necesaria para la revisión14.

Además de la composición del material, el implante se caracteriza por estar disponible como sistema de construcción modular. Aparte del componente acetabular existen aumentos, placas de refuerzo y cuñas, con los que se procura superar las limitaciones de los implantes no cementados utilizados hasta ahora5,19.

La estabilidad más duradera resultante de la imposibilidad de reabsorción lo convierte en un implante muy prometedor.

Principios quirúrgicos y objetivos

Uso de un implante modular metálico para rellenar los defectos durante la revisión de aflojamientos acetabulares en la zona de la articulación de la cadera. El objetivo de la reconstrucción mediante un implante metálico es, además de conseguir una alta estabilidad primaria y secundaria, reconstruir el centro de rotación original. De este modo, la colocación más craneal del cotilo durante la cirugía de revisión sólo resulta necesaria en casos excepcionales.

Ventajas

Modularidad.

Reconstrucción sencilla del centro de rotación.

Prevención de una pérdida ósea adicional provocada por la intervención.

Biocompatibilidad.

No se produce reabsorción del material.

Alto coeficiente de fricción (estabilidad primaria).

Buena osteointegración gracias a la espuma metálica porosa con un 80% de espacios huecos.

Desventajas

No existen resultados a largo plazo.

Se desconoce la evolución de la interfase metal-metal.

Falta de experiencia en relación con la explantación de los aumentos en caso de infección tardía.

Alto precio del implante.

Indicaciones

Revisión endoprotésica de la cadera.

Defectos óseos del acetábulo en el área ventrocraneal, craneal o dorsocraneal.

Defectos cavitarios, centrales u ovalados de gran tamaño (tipo IIb-IIIb según Paprosky).

Defectos segmentarios (hasta aproximadamente la mitad de la circunferencia total en la cara ventral y hasta aproximadamente un tercio de la circunferencia total en la cara dorsal).

Contraindicaciones

Infección persistente.

Discontinuidad pélvica.

Información para el paciente

Riesgos normalmente asociados a una intervención quirúrgica.

Riesgos específicos asociados a las revisiones de una endoprótesis total de la articulación de la cadera.

No existen resultados a largo plazo.

Consecuencias de la modularidad metal-metal, eventual desgaste del metal por el roce.

La retirada total del implante en el caso de una infección puede ser complicada y provocar una pérdida ósea.

Preparación de la intervención

Anamnesis.

Anamnesis de infecciones de la cadera.

Examen clínico y funcional selectivo:

- Situación muscular inicial (sobre todo la función de los abductores y posibles contracturas).

- Evaluación de déficits sensitivomotores.

Conocimientos sobre el implante que va a explantarse.

Se respetará el abordaje quirúrgico primario.

Se valorará la dismetría de las piernas.

Radiografías: radiografía de conjunto de la pelvis en proyección anteroposterior y de la articulación coxofemoral en proyección lateral.

Si los defectos son grandes o poco definidos se realizará adicionalmente una tomografía computarizada.

Instrumental e implantes

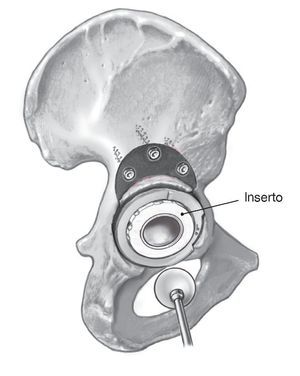

Cotilo de tantalio (fig. 1).

Figura 1 Cotilo de tantalio.

Aumento en forma de cuña para suplementar el cotilo (fig. 2).

Figura 2 Aumento en forma de cuña para suplementar el cotilo. El grosor de la cuña es decisivo: si la cuña es demasiado delgada, el defecto permanece ovalado; si la cuña es demasiado gruesa, el defecto deja de ser ovalado en sentido longitudinal convirtiéndose en ovalado transversal, y el cotilo no hace contacto con el hueso autólogo dorsal/ventral.

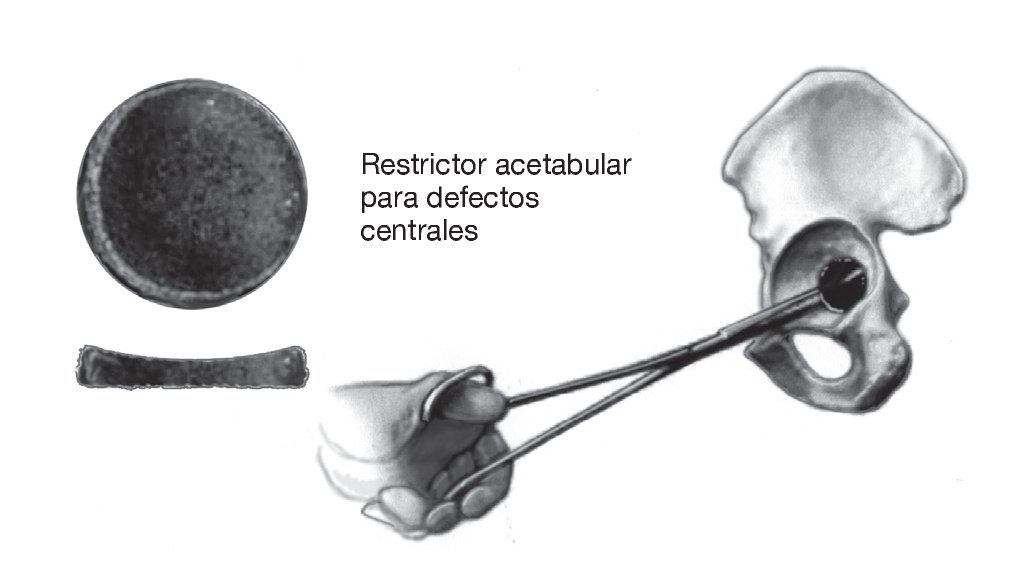

Restrictor acetabular para defectos centrales (fig. 3).

Figura 3 Restrictor acetabular para defectos centrales.

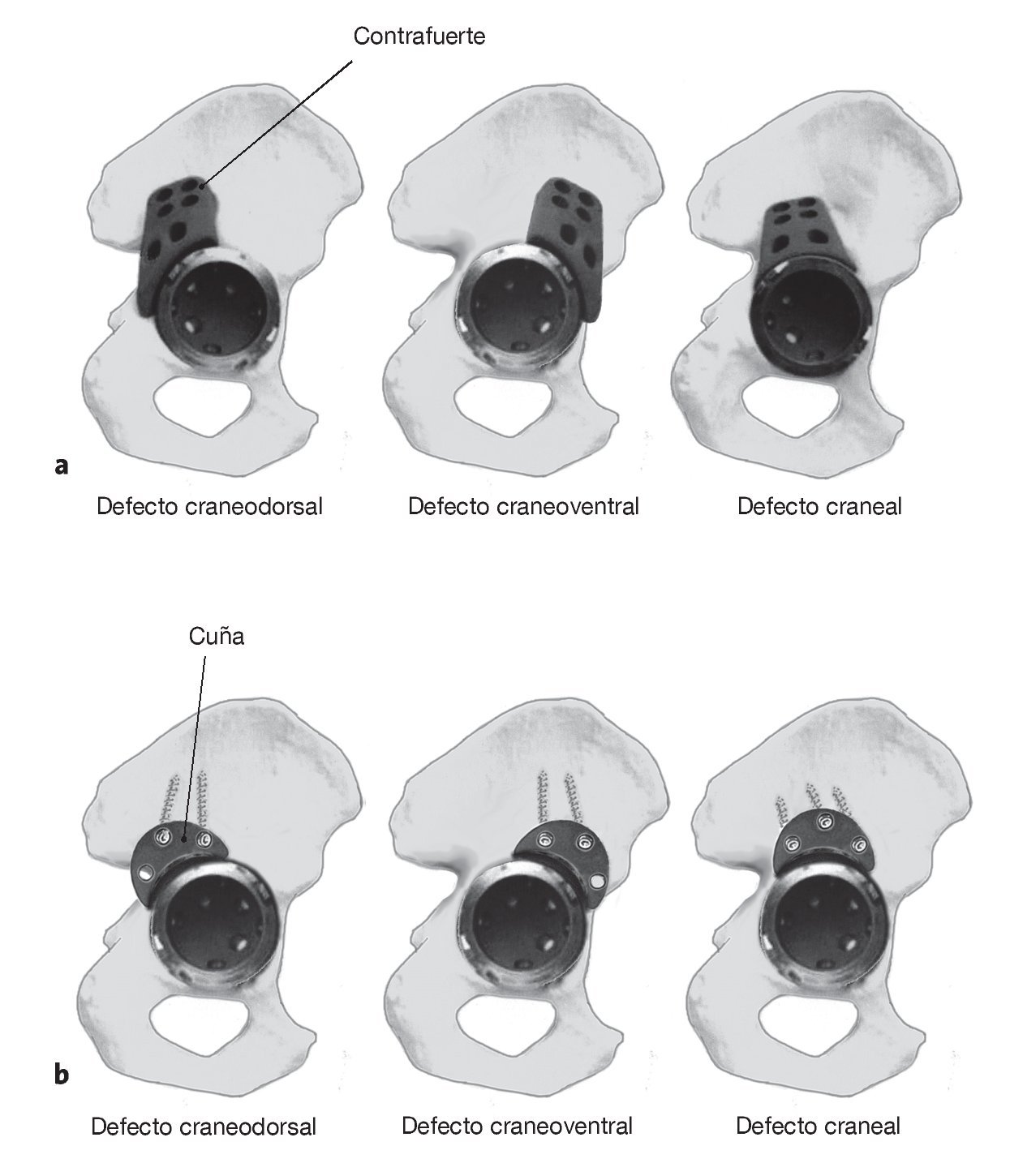

Aumento en forma de contrafuerte y base de ajuste correspondiente para defectos craneales grandes (fig. 4).

Figura 4 Aumento en forma de contrafuerte y base de ajuste correspondiente para defectos craneales grandes.

Anestesia y posición del paciente

Anestesia general o regional.

Posición de decúbito supino o lateral.

El abordaje quirúrgico depende del cirujano y de la intervención primaria.

Técnica quirúrgica

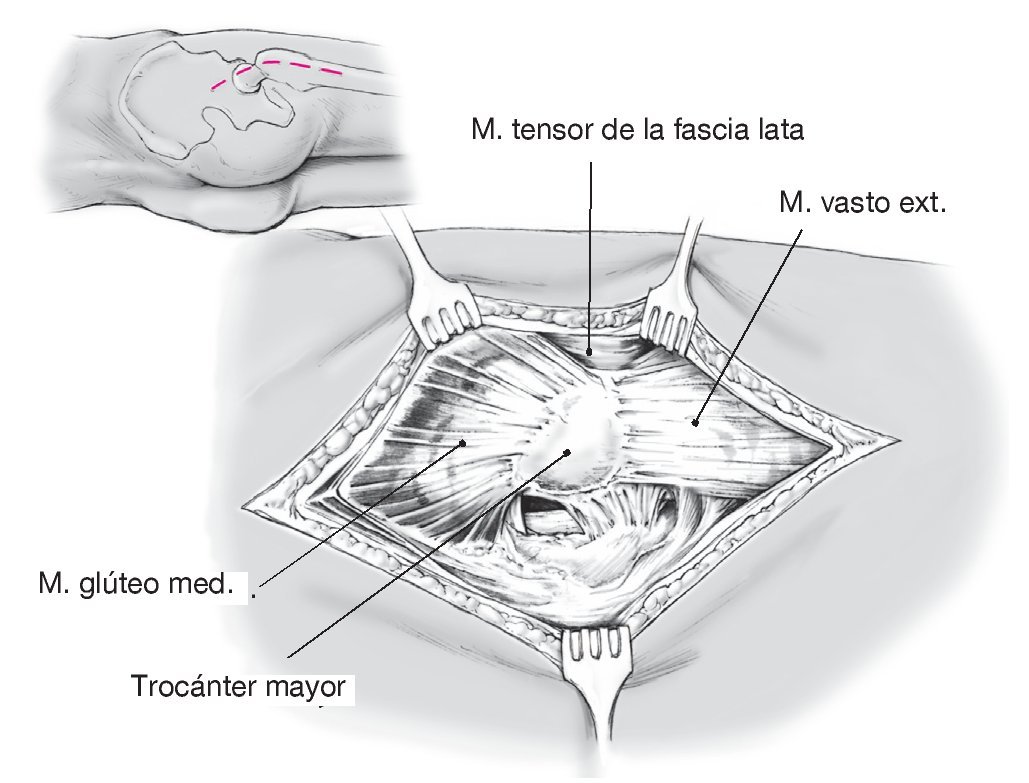

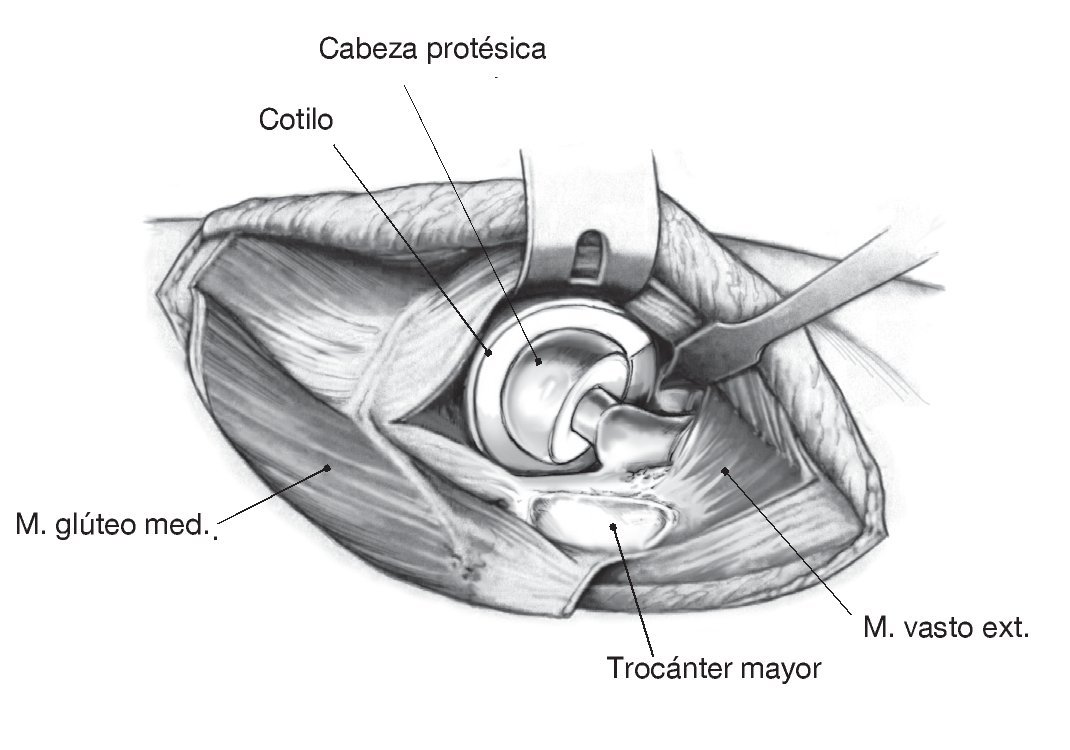

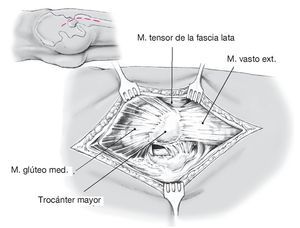

Figuras 5 a 13

Figura 5 Abordaje quirúrgico, posición de decúbito lateral: abordaje transglúteo de la articulación coxofemoral. (Por gentileza de Georg Thieme Verlag. Adaptado según: Bauer, Kerschbaumer y Poisel, Atlas of Hip Surgery, 1995).

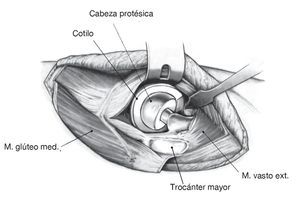

Figura 6 Exposición de la endoprótesis total in situ. En los defectos acetabulares ovalados, a menudo se observa en posición craneal o caudal respecto al cotilo antiguo un defecto óseo exclusivamente relleno de tejido conjuntivo. (Por gentileza de Georg Thieme Verlag. Adaptado según: Bauer, Kerschbaumer y Poisel, Atlas of Hip Surgery, 1995).

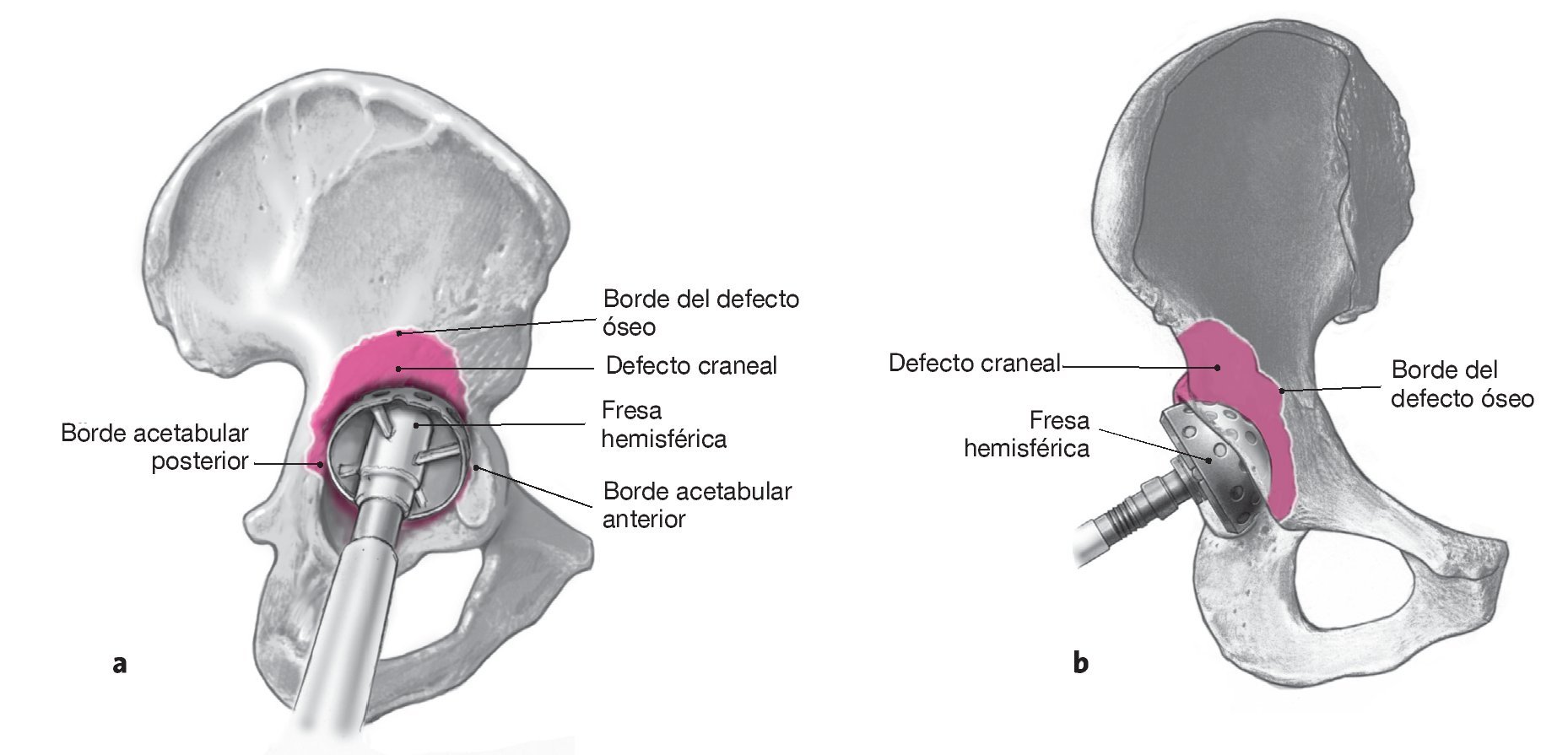

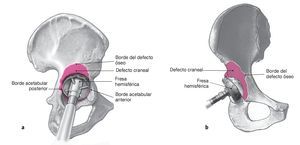

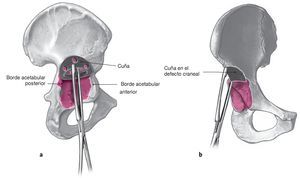

Figuras 7a y 7b Explantación del cotilo; se trata de un defecto acetabular ovalado; las columnas ventral y dorsal del borde acetabular están prácticamente intactas. Es necesario eliminar a fondo todo el tejido de granulación; el hueso esponjoso autólogo deberá presentar puntos de sangrado. Habrá de realizarse además un lavado abundante por irrigación a presión. Si fuera necesario, el defecto se puede trabajar adicionalmente con la fresa hemisférica hasta obtener un lecho adecuado para la cuña y el cotilo. Inserción de la cuña de prueba y del acetábulo de prueba; el defecto deberá rellenarse por completo. Ha de prestarse especial atención al apoyo estable de la cuña sobre el hueso autólogo para permitir a continuación la colocación estable del cotilo. Vista lateral (a) y anterior (b).

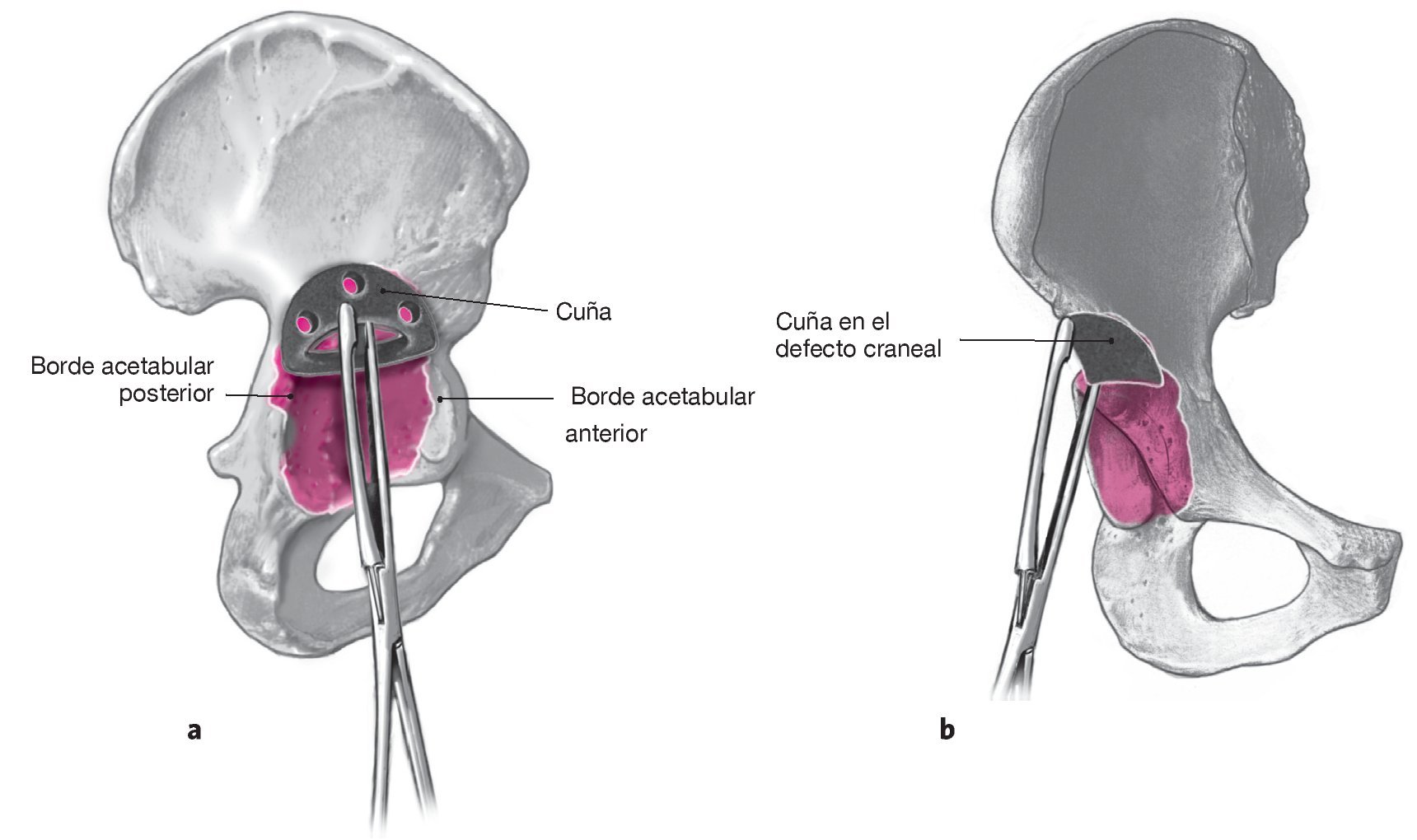

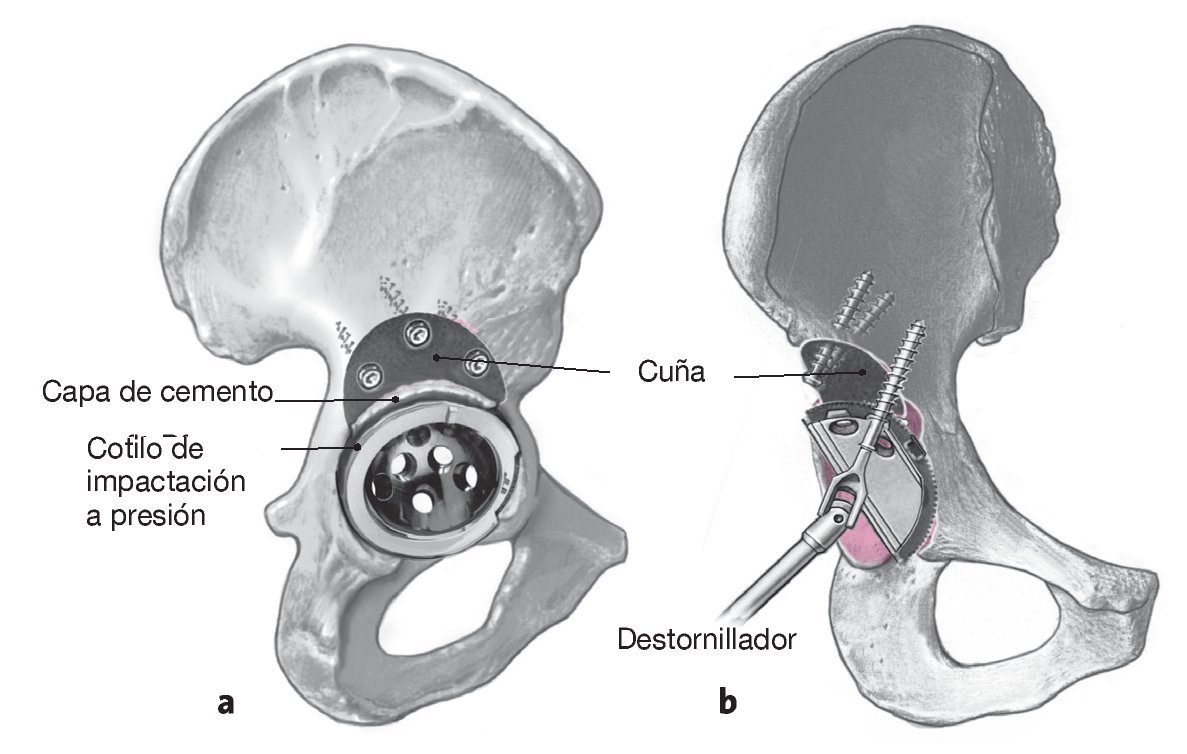

Figuras 8a y 8b Inserción de la cuña de tantalio, con forma de media luna, en el defecto craneal con el instrumental de sujeción. De esta forma se reduce el defecto ovalado-longitudinal a un defecto hemisférico. Es importante que exista un buen apoyo óseo para el aumento. Relleno de los defectos cavitarios de menor tamaño situados debajo de la cuña con fragmentos de esponjosa alógena. Vista lateral (a) y anterior (b).

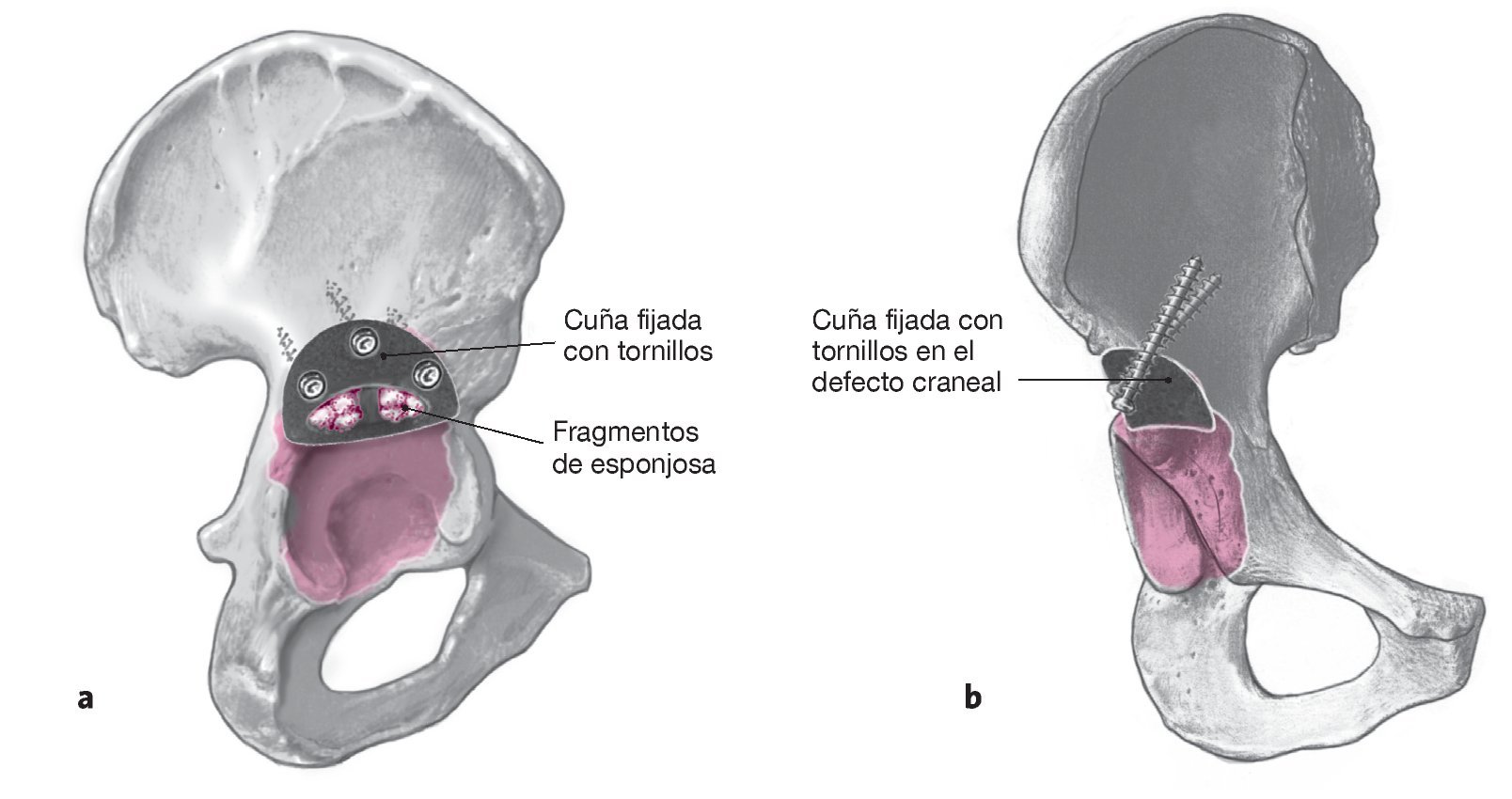

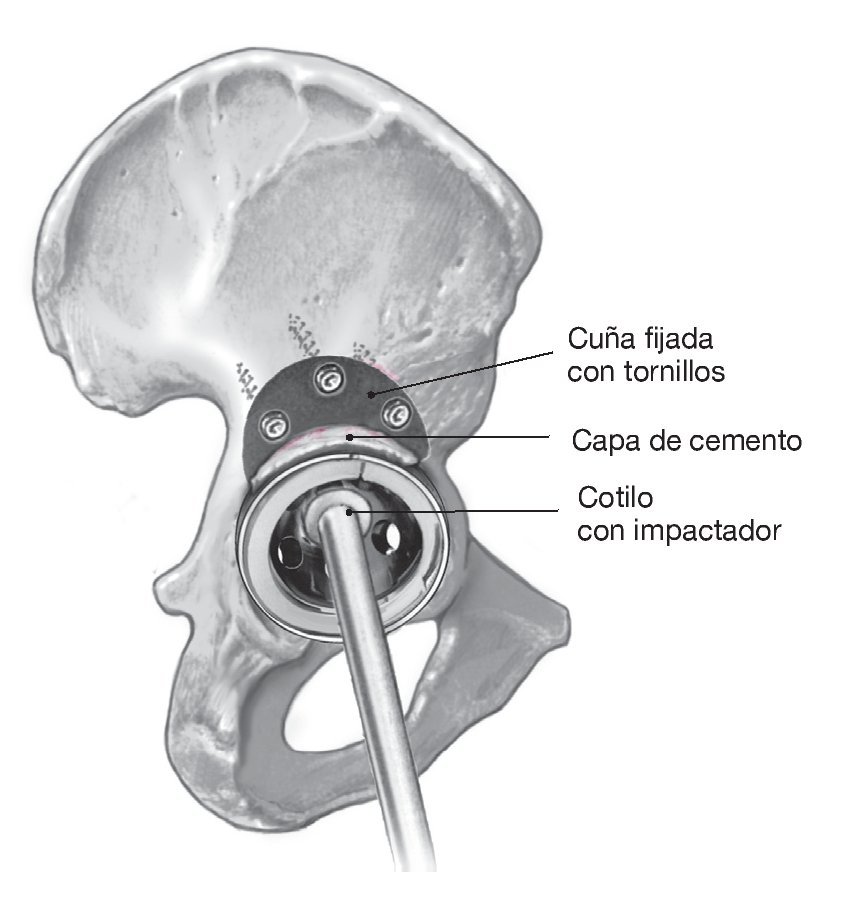

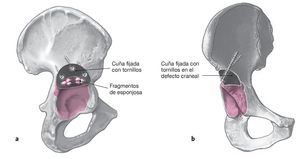

Figuras 9a y 9b La cuña está fijada al borde acetabular craneal deficiente con tornillos; éstos se introducen en dirección de la articulación sacroilíaca. Las fenestraciones de la cuña se han rellenado con esponjosa alógena. Vista lateral (a) y anterior (b).

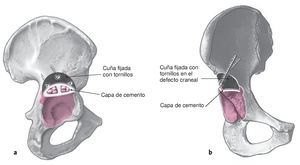

Figuras 10a y 10b La superficie de la cuña que estará en contacto con el cotilo en sentido caudal se cubre con una fina capa de cemento óseo para evitar el contacto de metal con metal. Vista lateral (a) y anterior (b).

Figura 11 El cotilo se gira de manera que la fenestración del anillo de retención sea fácilmente accesible para el control posterior del inserto, por ejemplo desde el lado ventrocraneal. Introducción del cotilo de impactación a presión con el instrumental de sujeción. Deberá prestarse atención a la orientación correcta del cotilo en relación con la pelvis; la cuña sola no puede servir de orientación puesto que ha sido adaptada al defecto. Es importante sobre todo la reconstrucción del centro de rotación original (desplazamiento del acetábulo en dirección caudal). La inclinación y anteversión también desempeñan un papel crucial para evitar la luxación y el desgaste. Aun cuando la orientación es más difícil en la revisión que en el implante primario, se intenta conseguir una inclinación de 40-45º y, dependiendo de la antetorsión del vástago, una anteversión global (suma de la antetorsión del vástago y la anteversión del cotilo) de 20-30º. Además, el cotilo deberá girarse de manera que dos orificios queden próximos a las fenestraciones de la cuña y pueda fijarse con tornillos en el lecho óseo autólogo a través de las fenestraciones. Éstas pueden palparse a través de los orificios para los tornillos. A continuación se encaja el cotilo, que estará apoyado sobre un lecho óseo autólogo ventral, dorsal y caudal, únicamente en contacto con la cuña de tantalio en la parte craneal.

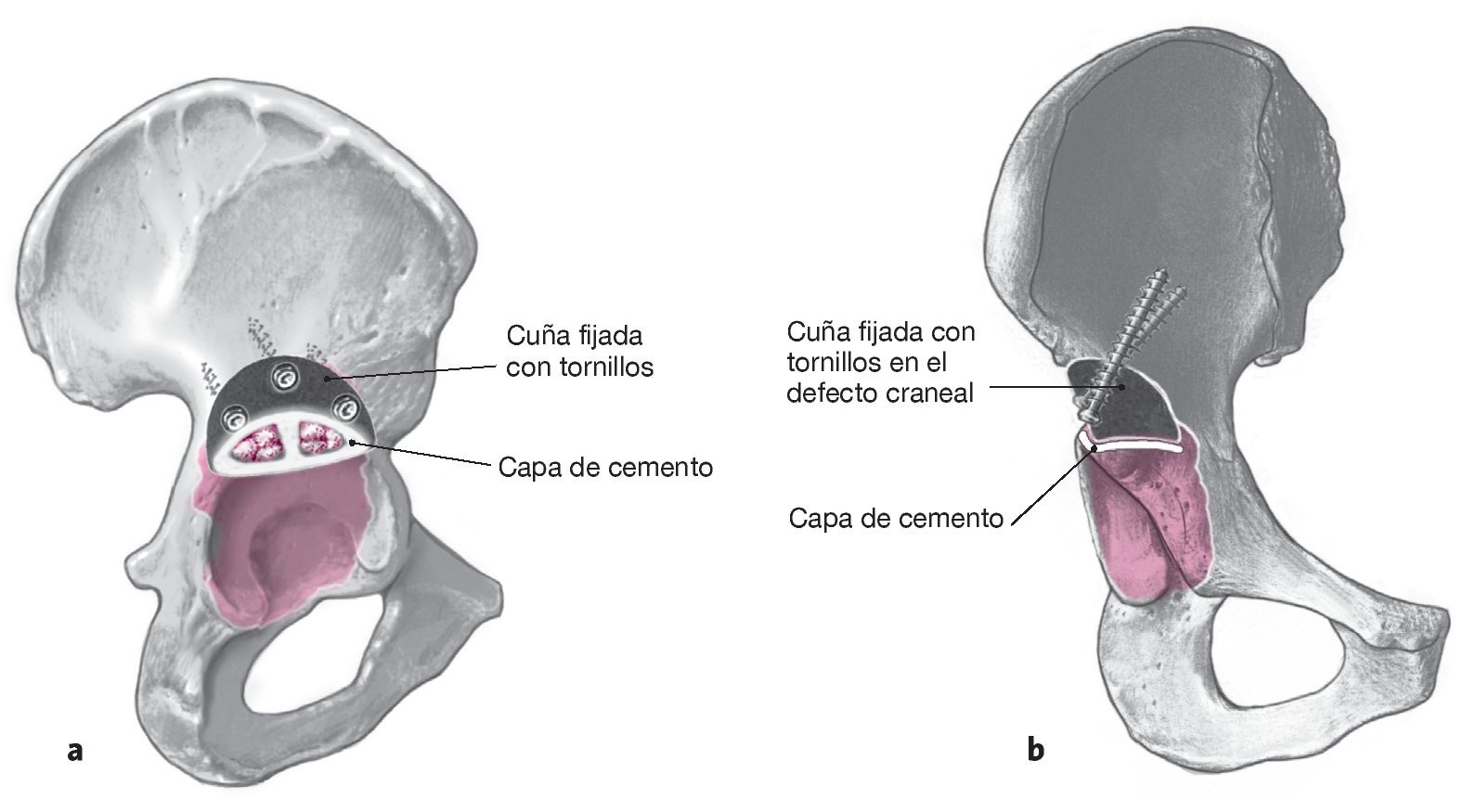

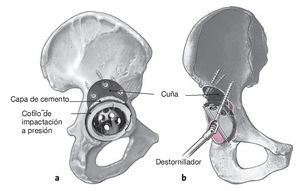

Figuras 12a y 12b Una vez estabilizado el cotilo de impactación a presión, éste se fija adicionalmente con 1-3 tornillos, que se introducen en dirección de la articulación sacroilíaca (craneal, dorsomedial), a ser posible a través de las fenestraciones de la cuña. Vista lateral (a) y anterior (b).

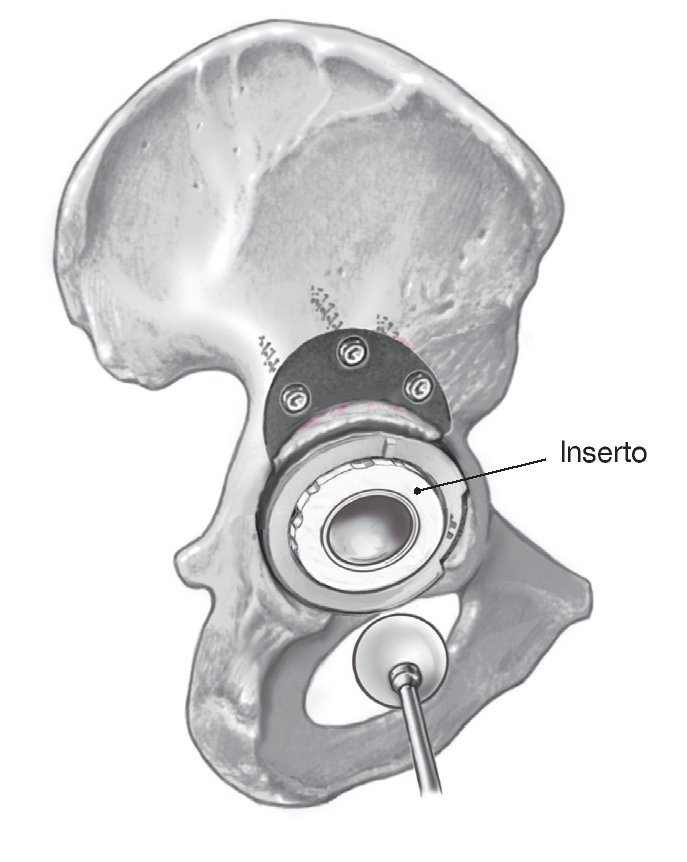

Figura 13 Se introduce el inserto de forma que sus fenestraciones se sitúen directamente sobre las elevaciones antirotación del cotilo y se encaja presionando ligeramente con un impactador de cabeza redonda en dirección lo más ortógrada posible respecto a la abertura del cotilo. El anillo de retención se habrá cerrado y puede girarse fácilmente en el hueco antes mencionado (enclavamiento del inserto). Si el anillo de retención no puede desplazarse con facilidad significa que todavía no está completamente cerrado. El inserto está ladeado o no está suficientemente enclavado.

Particularidades (figs. 14 y 15)

Figura 14 En los defectos craneales de gran tamaño el límite lateral de la cuña se encuentra más hacia medial que el anillo acetabular lateral original; esto es así para obtener un lecho óseo adecuado en la zona de carga máxima. El defecto no aparece totalmente relleno y se forma un escalón entre la cuña y el borde lateral del cotilo. Por lo tanto, es especialmente importante observar la inclinación correcta (riesgo de una inclinación demasiado pronunciada del cotilo) así como la fijación segura. A modo de complemento existen insertos para displasia con una ceja antiluxante de 10 o 20º.

Figuras 15a y 15b En defectos craneodorsales o craneoventrales (no exclusivamente craneales como en la figura 7) se puede utilizar un aumento en forma de contrafuerte. La adaptación se lleva a cabo teniendo en cuenta el defecto y el lecho óseo residual (a). Alternativamente, en los defectos de menor tamaño la cuña puede girarse hacia el defecto para reducir el tamaño del defecto segmentario. Puesto que en la zona del defecto no existe un lecho óseo autólogo, la fijación de la cuña deberá efectuarse a través de los dos orificios para tornillos restantes. El orificio más caudal queda libre. Mediante esta rotación el defecto ovalado se reduce a un defecto circular al tiempo que también se reduce el tamaño del defecto segmentario (b).

Tratamiento postoperatorio

Semanas 1-6:

- Movilización a partir del primer día.

- Movilización mediante marcha en tres puntos (para una mejor coordinación).

- Prolongación de la antibioterapia únicamente si el tiempo quirúrgico es largo o en caso de infecciones previas.

- Es posible el tratamiento de rehabilitación postoperatorio.

El régimen de carga se rige por el anclaje del implante al lecho óseo y la estabilidad muscular:

- Si el lecho óseo es claramente deficitario: carga parcial de 20 kp.

- En todos los demás casos: carga total.

A partir de la séptima semana:

- Transición a la carga total o marcha en cuatro puntos después del control radiológico y en función del resultado.

Errores, riesgos y complicaciones

Los tornillos para la fijación de la cuña se colocan en la dirección de la articulación sacroilíaca para evitar su protusión intrapélvica y, por tanto, lesiones o complicaciones.

Antes del encaje definitivo, el cotilo deberá colocarse de tal manera que uno o dos orificios queden próximos a las fenestraciones de la cuña. Esto simplificará la fijación siguiente del cotilo con tornillos.

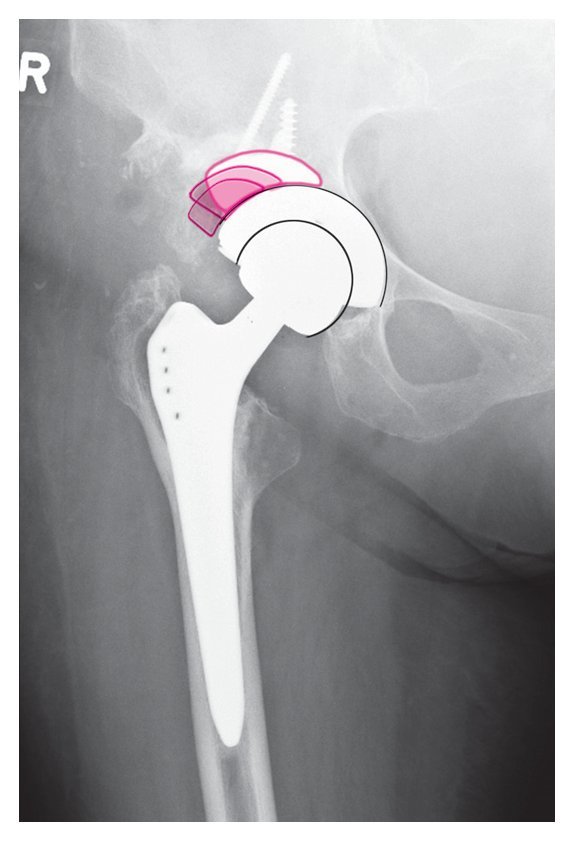

En la radiografía postoperatoria se observan líneas transparentes entre el metal y el hueso: conociendo las particularidades del implante, no deben confundirse con signos de aflojamiento sino que reflejan la porosidad de los implantes de tantalio; en la mayoría de los casos desaparecen al cabo de unos meses o años cuando se haya producido la integración ósea.

Resultados

En el periodo comprendido entre 2005 y 2007 se realizó una reconstrucción con el sistema TMT en 38 pacientes (25 mujeres y 13 hombres) con defectos acetabulares de los tipos IIIa y IIIb según Paprosky. El periodo medio de seguimiento fue de 25 meses.

En todos los casos los defectos se reconstruyeron utilizando una combinación de un cotilo con una cuña, ambos de tantalio.

Para el examen clínico posterior se usaron la escala según Merle d'Aubigne y la puntuación de la cadera según Harris. En la escala de Merle d'Aubigne se constató una mejora desde los 6 puntos del preoperatorio a los 13 puntos después de la intervención. La puntuación de la cadera según Harris aumentó de 29 a 78 puntos. Hubo que revisar un cotilo a causa de un aflojamiento prematuro y otro por una migración. En estos dos casos los defectos eran segmentarios craneodorsales de gran tamaño. La altura de la cuña era de 20 y 30 mm. En ambos casos se produjo solo un aflojamiento de los cotilos pero no de las cuñas. Los demás pacientes no presentaron signos radiológicos de aflojamiento. Estos resultados son corroborados por Weeden y Schmidt21, que en la evaluación de 43 casos con defectos de tipo IIIa y IIIb según Paprosky sólo describieron un aflojamiento por infección al cabo de 2,8 años.

En las radiografías pueden reconocerse con frecuencia líneas radiotransparentes de hasta 3 mm en las zonas de contacto entre el implante y el hueso. En nuestro examen encontramos estas líneas transparentes en los 38 pacientes. Por el contrario, únicamente observamos las líneas de aflojamiento clásicas en los dos casos de aflojamiento del componente acetabular. En los exámenes de seguimiento de cotilos monobloque de tantalio realizados tras 8-10 años, Macheras et al10 no detectaron líneas de aflojamiento ni aflojamientos del acetábulo en los 156 pacientes tratados con un implante primario, lo que indica una excelente osteointegración de la superficie de tantalio. Siegmeth et al18 demostraron en su estudio que en las 34 revisiones acetabulares realizadas con la combinación de cuña y cotilo sólo fueron necesarias dos nuevas revisiones después de un periodo de seguimiento de dos años.

En conjunto, pensamos que los resultados clínicos tempranos indican el gran potencial de las propiedades del material TMT en las revisiones con defectos óseos de gran tamaño. En nuestro estudio, al igual que en la bibliografía18,21, se han tratado los defectos de tipo IIIa y IIIb según Paprosky con muy buenos resultados. Las discontinuidades pélvicas superarían las posibilidades de anclaje de este implante y, por lo tanto, constituyen una contraindicación.

Se dispone ya de resultados a medio plazo para el comportamiento del tantalio en el tratamiento primario10, pero carecemos aún de los resultados a medio y largo plazo. A pesar de ello, los resultados preliminares son excelentes y prometedores.

Dibujos: Rüdiger Himmelhan, Heidelberg, Alemania

Correspondencia

Dr. Olaf Hasart

Clínica de Ortopedia

Centro de Cirugía Músculo-esquelética Clínica Universitaria Charité de Berlín Chariteplatz 1

10117 Berlín (Alemania)

Tel.: (+49/30) 45051-5012; fax: -5922

Correo electrónico: olaf.hasart@charite.de