El delirium intrahospitalario es una condición que incrementa la morbilidad, mortalidad, el tiempo de estancia hospitalaria, y uso de los recursos del sistema de salud en esta población. A la fecha no se han descrito medidas farmacológicas efectivas para su prevención, sin embargo, sí existe evidencia sobre medidas no farmacológicas con doble finalidad: prevención y manejo. Usualmente son instauradas por el personal de salud, no obstante, el tiempo requerido para aplicarlas y el número de pacientes asignados a un profesional de la salud limitan su ejecución. En este estudio, se buscó evaluar si la implementación de una estrategia educativa creada por los investigadores, dirigida a los familiares y/o cuidadores de los pacientes mayores de 75 años hospitalizados, puede impactar en la incidencia de delirium en una institución de cuarto nivel en Bogotá, Colombia.

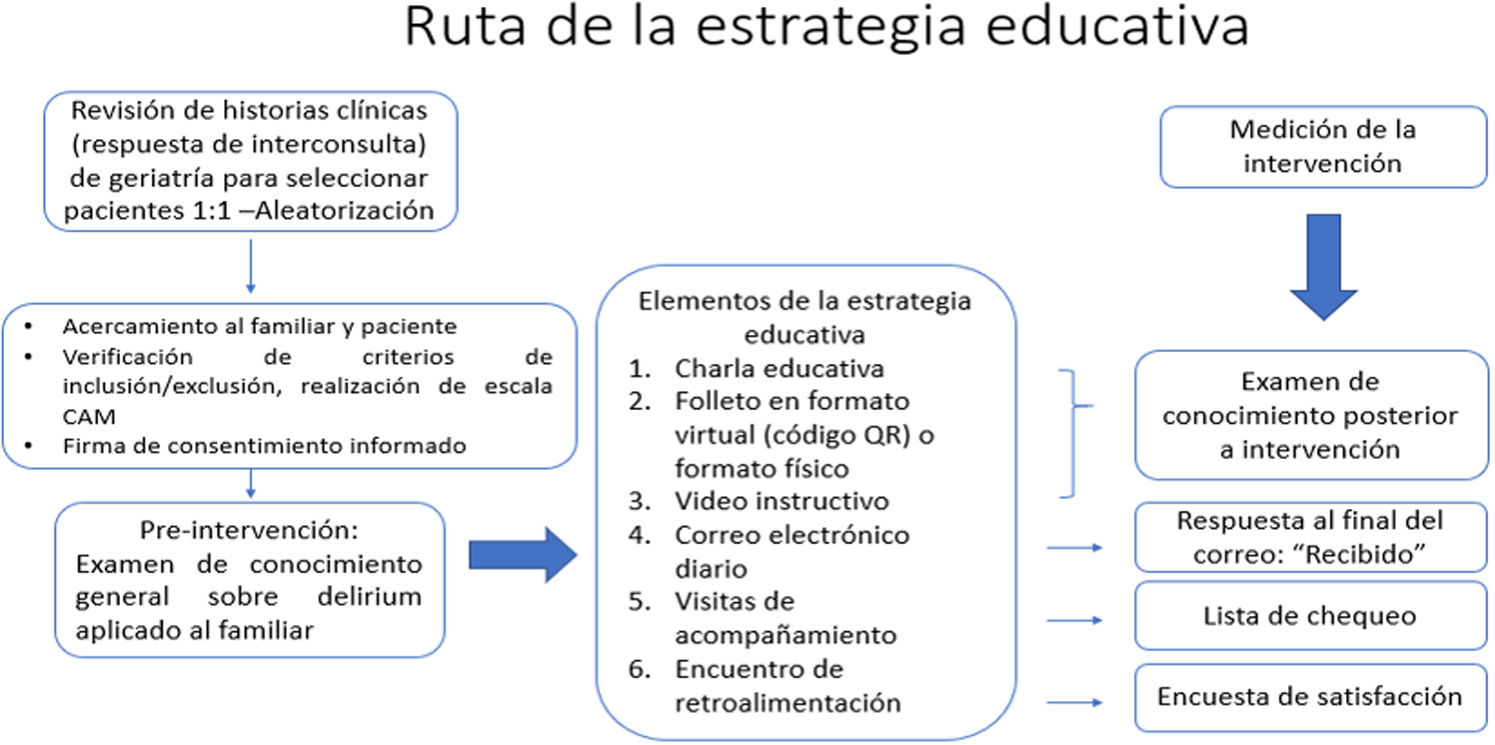

MétodoEsta es la segunda de tres fases del estudio de investigación. La primera fue la construcción de la estrategia educativa multicomponente desarrollada por el grupo investigador que incluye materiales visuales y auditivos (un folleto, un video, una charla y correos electrónicos), así como visitas de acompañamiento para reforzar la información enseñada. La segunda fase es la prueba piloto, que tiene como objetivo identificar las barreras, limitaciones y dificultades al aplicar la estrategia educativa a los familiares y/o cuidadores de los participantes que cumplían los criterios de selección. Para ello, se utilizó la metodología de un ensayo clínico aleatorizado, abierto y controlado denominado Estrategia educativa dirigida a Cuidadores de personas mayores de 75 años para disminuir la incidencia de Delirium (EduCu- Delirium) la cual fue diseñada por el grupo investigador, durante un periodo de 21 días.

ResultadosDurante este tiempo se recolectaron 18 pacientes para un total de 33 cuidadores debido a que algunos pacientes contaban con más de un cuidador. La mayoría eran mujeres (n=24, 75%) con un promedio de edad de 41 años (entre 20-76 años). Las mayores dificultades encontradas estuvieron al aplicar los cuestionarios, realizar el seguimiento, la alta pérdida de pacientes y la zona del hospital donde se otorgó la educación.

ConclusionesLa fase piloto de esta investigación se revela como un pilar esencial para el perfeccionamiento del diseño del estudio actual, aportando aprendizajes valiosos en aspectos críticos como los instrumentos de medición. La identificación y resolución proactiva de las barreras y limitaciones identificadas antes del despliegue de la fase 3 han ayudado a consolidar la robustez del protocolo y la adaptabilidad metodológica del estudio.

Hospital delirium is a common condition in older adults. To date, no effective pharmacological measures have been described for its prevention; however, there is evidence of non-pharmacological measures with dual purpose: prevention and management. These measures are usually implemented by healthcare personnel; nevertheless, the time required to apply them, and the number of patients assigned to a healthcare professional, limit their execution. In this study, we sought to evaluate whether the implementation of an educational strategy created by the researchers and aimed at the family members and/or caregivers of hospitalized patients over 75 years old can impact the incidence of delirium in a fourth-level institution in Bogotá, Colombia.

MethodWe report the second phase of a three-part research study. The initial phase involved constructing a multicomponent educational strategy, encompassing visual and auditory materials (brochure, video and emails), along with accompanying visits to reinforce information. The second phase, the pilot study, seeks to identify barriers, limitations, and difficulties in applying the educational strategy to eligible participants’ family members and/or caregivers. The methodology we use was a randomized, open-label, controlled trial titled EduCu-Delirium (Educational Strategy for Caregivers of Individuals over 75 to Reduce the incidence of Delirium) designed by the working group and was conducted over a 21-day period.

ResultsData collection during this period involved 33 caregivers. They were predominantly women (n=24, 75%), with an average age of 41 years (range: 20-76 years). Main challenges included administering questionnaires, significant patient attrition, conducting effective follow-ups, and the specific hospital area where education was provided.

ConclusionsThe pilot phase emerges as a pivotal element in refining the current study's design and offering critical insights, especially concerning measurement instruments. Proactive identification and resolution of barriers and limitations before the initiation of phase 3 have significantly contributed to enhancing protocol robustness and the methodological adaptability of the study.

Desde 1980, el delirium se incluyó en la clasificación Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) como una entidad psiquiátrica. Actualmente, el DSM-5 prescribe para su diagnóstico la concurrencia de los siguientes criterios: A) Alteración de la atención (p. ej., capacidad disminuida para dirigir, centrar, mantener o desviar la atención) y de la conciencia (orientación reducida al entorno); B) Desarrollo rápido de la alteración (generalmente en horas o días), representando un cambio respecto a la atención y conciencia iniciales, con una gravedad que tiende a fluctuar a lo largo del día; C) Presencia de una alteración cognitiva adicional (p. ej., déficit de memoria, de orientación, de lenguaje, de la capacidad visoespacial o de la percepción)1. Esta condición está estrechamente vinculada con el aumento significativo en morbilidad, mortalidad, tiempo de estancia hospitalaria, uso de recursos del sistema de salud e incremento en los costos de atención2,3. En este contexto, la incidencia de delirium se reconoce como un indicador crucial de la calidad en la atención sanitaria para las personas adultas mayores.

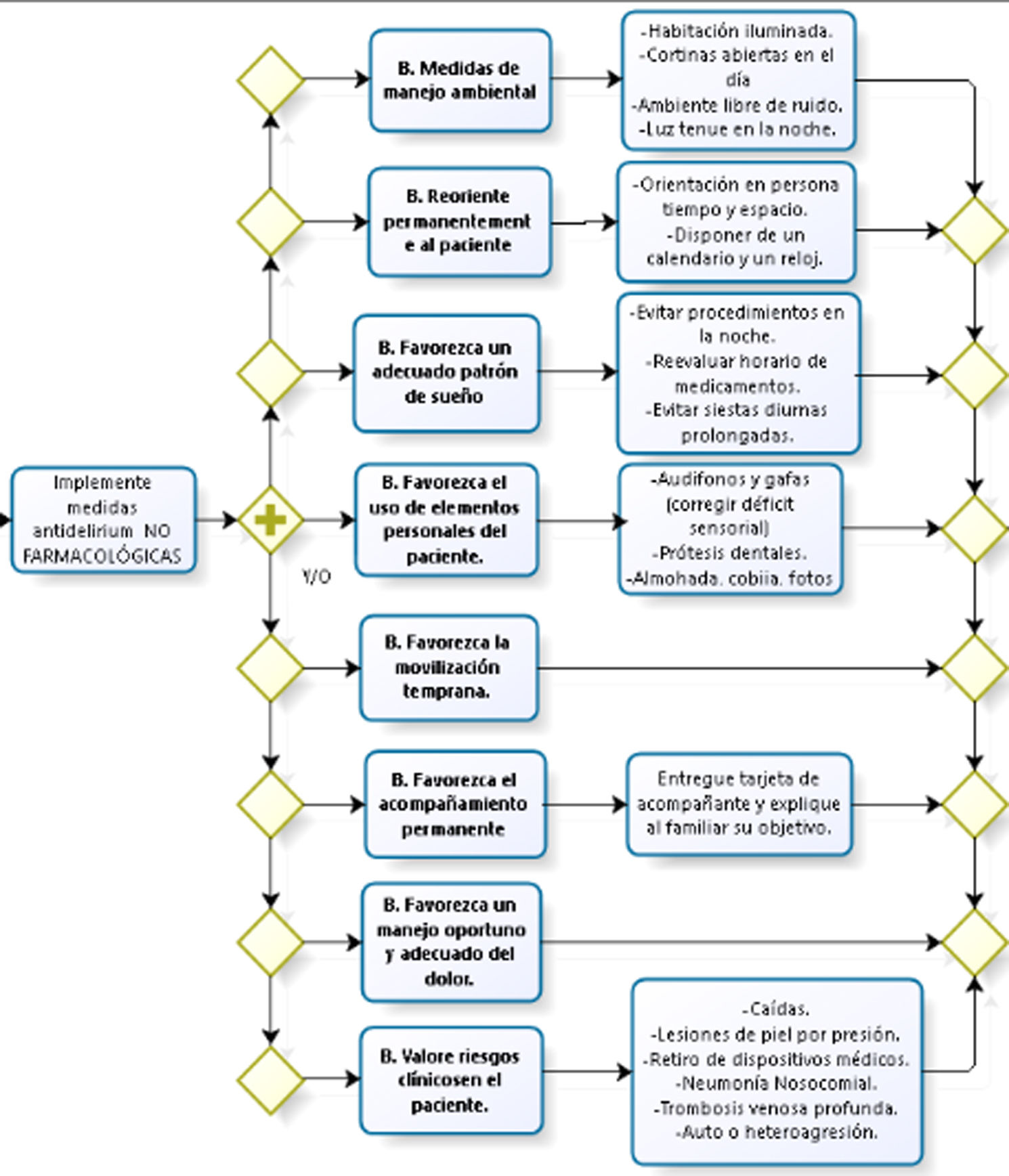

En la actualidad no se dispone de medicamentos con efecto preventivo. Aunque se cuenta con medicamentos para el manejo sintomático una vez aparece el delirium, estos no tienen soporte en la literatura para el manejo antes de instaurarse dicha condición, por tanto, se torna esencial emplear habilidades que faciliten la identificación de los factores de riesgo para su prevención. En la literatura médica se ha comprobado que la aplicación sistemática de medidas preventivas tiene el potencial de reducir la alta frecuencia hasta en un 40%4,5. Entre ellas, vale la pena mencionar la estrategia Hospital Elder Life Program (HELP), instaurada en 1993 por la Dra. Inouye et al. en la Universidad de Yale, EE. UU. Con un enfoque multidisciplinario y multi-intervencional, se presenta como una de las técnicas más destacadas6. No obstante, su implementación requiere de un equipo amplio compuesto por un geriatra, una enfermera y un voluntario, lo que implica contar con personal entrenado para implementarla y, aunque los trabajadores en salud conocen las medidas y las realizan, se les considera en la actualidad como un recurso humano limitado, lo que puede restringir sus beneficios por una baja aplicación en los centros sanitario.

Frente a la necesidad de prevenir el delirium, los acompañantes y/o cuidadores de las personas mayores emergen como recursos fundamentales para atender las necesidades de la población durante los periodos de hospitalización. Además, al ser la educación una de las labores del equipo de salud, hay un elevado potencial en esta relación sinérgica que debe ser aprovechado para brindar una atención integral e integrada que puede ser utilizada en todos los niveles asistenciales.

El aprendizaje sobre la salud fomenta la participación, siendo el acceso a la educación e información esenciales para lograr una participación efectiva7,8. En este contexto, la educación para la salud adquiere gran importancia, siendo un proceso que promueve cambios en conceptos, comportamientos y actitudes frente a la salud, la enfermedad y el uso de servicios sanitarios, reforzando conductas positivas tanto en los pacientes como en sus cuidadores9.

Por tanto, este equipo investigador busca evaluar la implementación de una intervención multicomponente, cuyas bases pedagógicas conforman una estrategia educativa dirigida a cuidadores/familiares para generar conocimiento e impactar en la apropiación del cuidado de la salud. También, busca ser una herramienta para la identificación temprana y el reconocimiento del delirium en salas de hospitalización, con el objetivo de disminuir la frecuencia de aparición y las complicaciones derivadas de este trastorno mental-orgánico. Para ello, se diseñó un estudio que cuenta con tres fases. Estos son los resultados de la segunda fase, la prueba piloto, para garantizar la viabilidad, aceptación, entendimiento y reproducibilidad de la investigación en curso.

Materiales y métodosLa actual investigación se compone de un estudio realizado en tres fases para su desarrollo. La prueba piloto corresponde a la segunda fase que fue conducida durante 21 días en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, Colombia dentro del periodo 23/09/2022 al 13/10/2022. A continuación, se describen cada una de las fases para mayor claridad del lector.

Fase unoConstrucción de la estrategia educativa multicomponente realizada por parte del grupo investigador. Etapa finalizada en Julio del 2022.

MétodoBúsqueda bibliográfica semiestructurada bajo la asesoría de expertos en docencia, psicología y antropología realizada en bases de datos y literatura gris.

Posteriormente se recibió evaluación por pares, medios audiovisuales y usuarios para facilitar su aceptabilidad y compresión.

ResultadosMaterial educativo multicomponente que incluye materiales visuales y auditivos:

Folleto: contiene información gráfica y escrita sobre el delirium y las medidas no farmacológicas para prevenirlo. Para su contenido teórico, se realizó una búsqueda de la literatura y se tuvo en cuenta que respetara en todos sus aspectos la cultura de la comunidad a la que está destinado, realizando una investigación previa que incluía los aspectos antropológicos de la población objeto. Ver en anexo 1.

Video instructivo: brinda la información sobre ¿qué es delirium? y cómo implementar las medidas no farmacológicas. Para su construcción se realizó un libreto con verificación de la información que representa una situación real de una persona con delirium, además de cómo se implementan las estrategias anti delirium. Ver en anexo 2.

Charla educativa: incluye información sobre definición de delirium, los factores de riesgo, los tratamientos disponibles, las medidas preventivas y las complicaciones derivadas de la aparición del mismo. Cuenta con un espacio para aclarar dudas.

Correos electrónicos: se envía de manera diaria un recordatorio vía correo electrónico al familiar o acompañante del paciente con la finalidad de que sirva como refuerzo para la implementación de las medidas no farmacológicas. Su vigencia inicia desde el día posterior al ingreso del estudio hasta el momento del egreso hospitalario o terminación del estudio.

Visitas de acompañamiento: se realizará una visita por parte de un integrante del grupo investigador cada tercer día para verificar la adherencia a la estrategia educativa y las posibles dificultades al momento de la implementación por parte del familiar/acompañante.

Encuentro de retroalimentación: al momento del egreso hospitalario se realiza una sesión de retroalimentación y se aplica una encuesta de evaluación de la estrategia educativa.

Fase dosPrueba piloto

Objetivo: El propósito principal de este estudio piloto es evaluar la viabilidad metodológica. Además, se buscó identificar la aceptación del material educativo, encontrar las dificultades, analizar los retos de los elementos de la estrategia educativa aplicados en la población de interés e identificar posibles sesgos. Con esto, se espera poder retroalimentar al equipo investigador y prevenir errores en fases posteriores del estudio.

Tipo de estudio: Replica metodológica del estudio EduCu-Delirium (estudio diseñado por el mismo grupo investigador que aplicó la prueba piloto).

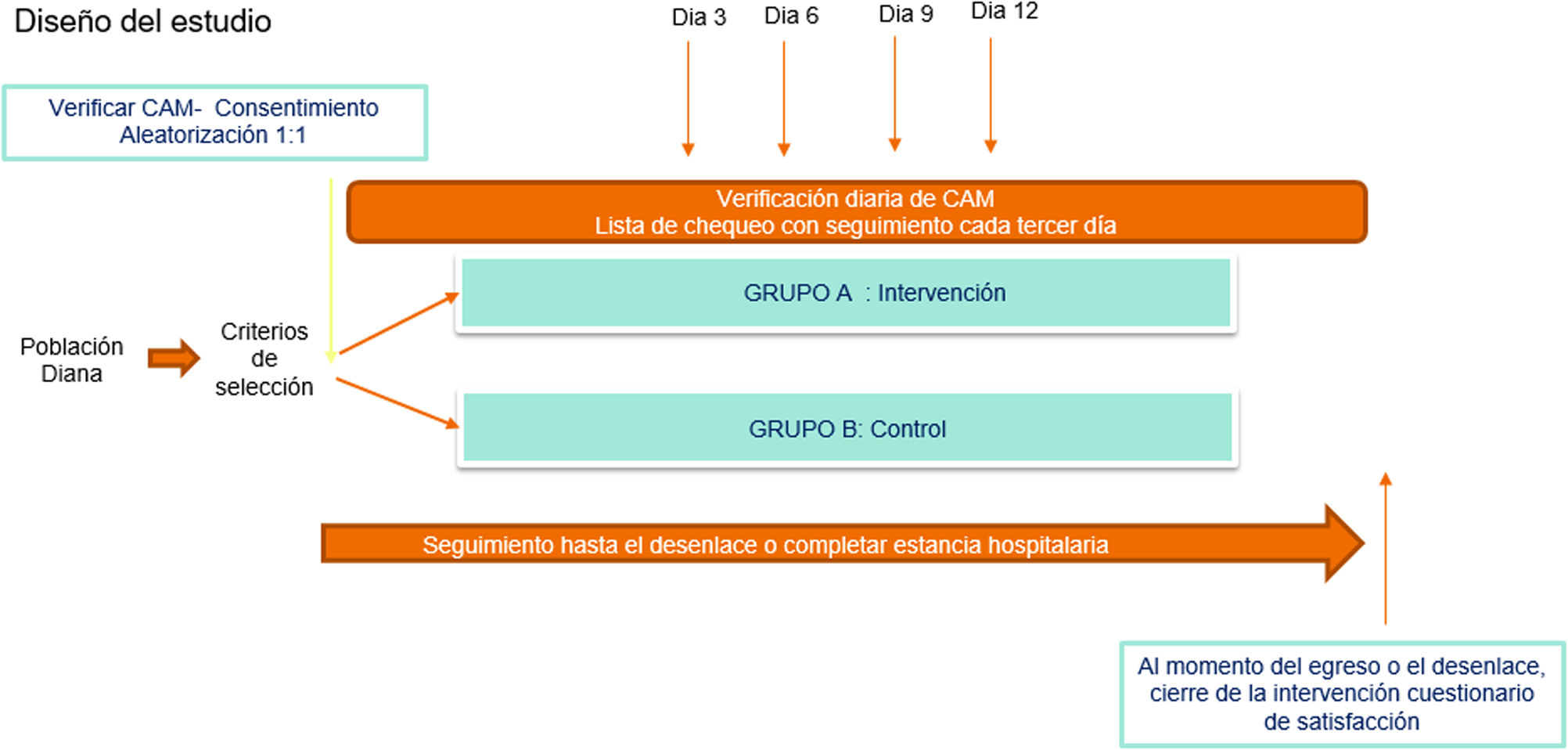

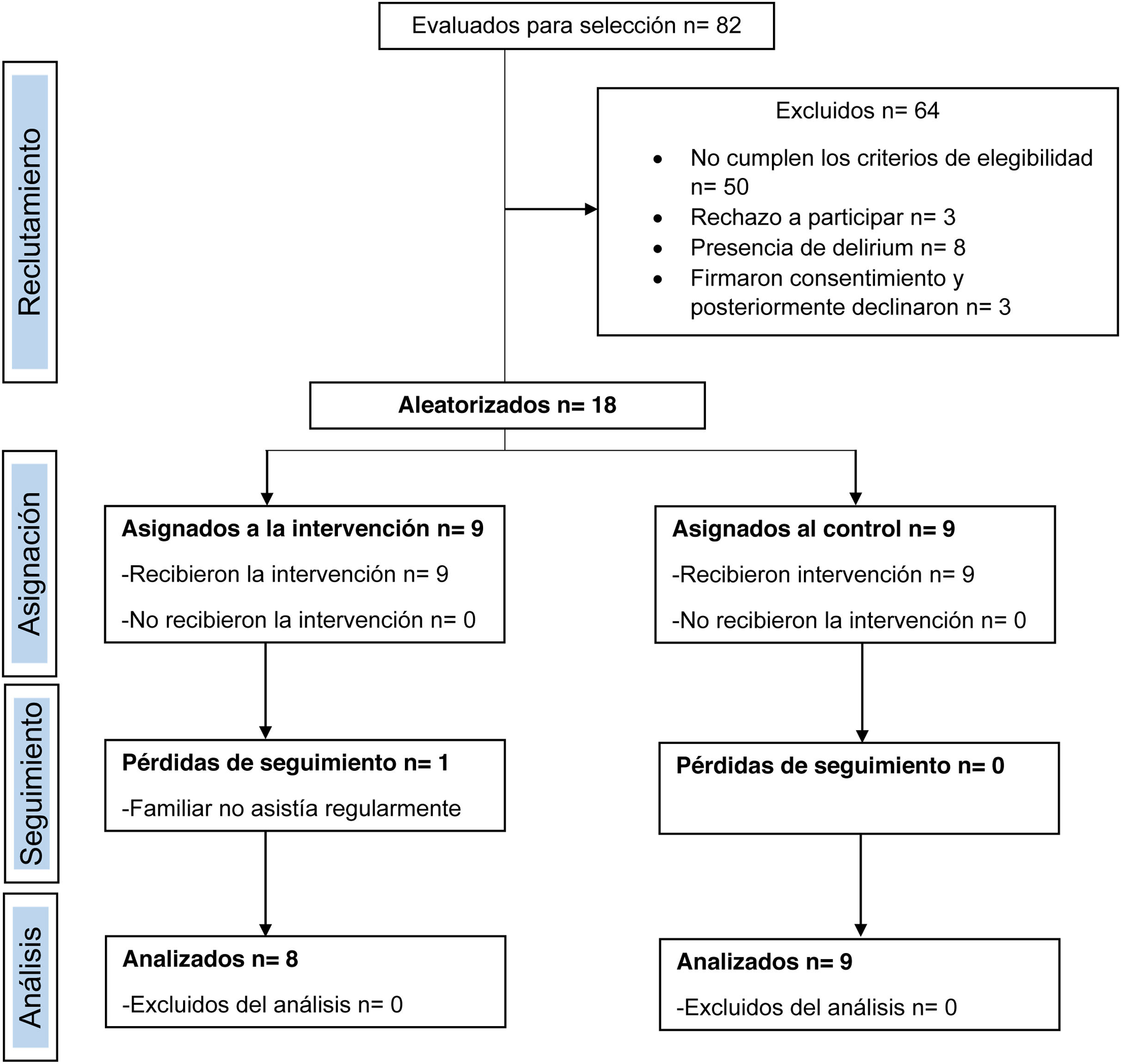

Metodología del estudio EduCu-DeliriumSe trata de un ensayo clínico aleatorizado abierto y controlado de dos brazos que responde a la fase 3 del estudio (fig. 1): en el que se revisarán diariamente las historias clínicas de pacientes valorados por geriatría, seleccionando aquellos que cumplen con criterios de selección para conformar dos grupos aleatorizados (Grupo A: estrategia educativa; Grupo B: estrategia estándar).

La conformación de los grupos se basa en la aleatorización utilizando un software, adicionando uno a uno a los grupos. Es importante destacar que para la prueba piloto se consideró recolectar la cantidad de pacientes que ingresaron durante un periodo de 21 días y esta no cuenta con un cálculo de tamaño de muestra con el que sí cuenta el estudio en su tercera fase.

- •

Grupos de Investigación:

Grupo «A» intervención: Experimental. Pacientes que reciben las medidas no farmacológicas anti delirium de la estrategia educativa multicomponente por los cuidadores.

Grupo «B» control: Pacientes que reciben las medidas no farmacológicas con la estrategia estándar de la institución.

Intervención: estrategia educativa multicomponente. La ruta de aplicación se muestra en la figura 2.

Control: estrategia estándar, que ya se encuentra establecida en el hospital. Favorecer exposición a luz solar, verticalización temprana, acompañante permanente, claves de reorientación, ayudas sensoriales, movilización, evitar medicamentos prodeliriogénicos (fig. 3).

- •

Justificación de los grupos:

El grupo experimental son los pacientes que reciben la estrategia no farmacológica implementada por los familiares y/o cuidadores que reciben la educación mediante la estrategia multicomponente desarrollada por los investigadores.

Los familiares y/o cuidadores serán contactados, informados sobre el estudio y se aplicará una evaluación inicial para establecer el nivel de conocimientos sobre el tema. La estrategia educativa incluye una charla educativa, entrega de material informativo, video instructivo y recordatorios diarios por correo electrónico o mensajes de texto. Se realizarán visitas cada tres días para verificar la adherencia a la estrategia y se realizará una sesión de retroalimentación al egreso del paciente. La efectividad de la educación recibida a través de la estrategia será evaluada mediante pruebas escritas y encuestas de satisfacción.

El grupo control son los pacientes que reciben la estrategia no farmacológica estándar de la institución, la cual es impartida por el grupo de enfermería.

La medida de desenlace a evaluar es la incidencia de delirium en los pacientes.

Escenario de aplicaciónHospital Universitario San Ignacio, Bogotá, Colombia.

Criterios de selecciónSe consideraron candidatos aquellos pacientes que cumplieran los criterios de elegibilidad, aceptaran participar en el estudio, y que se contara con la firma del consentimiento informado de los pacientes y de sus cuidadores:

Inclusión

- •

Pacientes mayores de 75 años con criterio de hospitalización.

- •

Contar con buena red de apoyo social definida como:

Tener un ambiente familiar cálido y sin discordia, cohesión familiar, relaciones emocionales estables. Esto fue determinado mediante la valoración geriátrica integral, que es realizada a los pacientes al momento de ingreso. En ella, se debía describir en la esfera social una buena red de apoyo o una baja vulnerabilidad social.

Exclusión:

- •

Cuidadores y/o pacientes que se rehúsan a hacer parte del estudio.

- •

Pacientes con Barthel menor de 20 puntos.

- •

Pacientes con diagnóstico de trastorno neurocognoscitivo mayor en estadio moderado y severo establecido en la historia clínica, ya sea por antecedente o que cuenten con diagnóstico de novo según la valoración geriátrica integral realizada al momento del ingreso que cumplan con los criterios DSM-5. Además, con estadio definido según la Global Deterioration Scale de Reisberg (GDS) con puntación igual o mayor a 6 o con Clinical Dementia Rating (CDR) de 3 puntos.

- •

Pacientes con hospitalización previa en un periodo de seis meses antes del ingreso hospitalario actual.

- •

Pacientes que ingresan a sala de reanimación o que tengan alteración del estado de conciencia.

- •

Pacientes que, por trámites administrativos, inicien remisión a otra institución en las primeras 24-48 horas del ingreso hospitalario.

Veintiún días (23/09/2022 al 13/10/2022).

Tiempo de seguimientoHasta el egreso hospitalario o presentación del desenlace principal (delirium).

Aleatorización y análisis estadísticoUtilización de software de aleatorización y análisis descriptivo con medidas de dispersión y tendencia central.

Evaluación del desenlaceLos pacientes incluidos en el estudio son hospitalizados por la unidad geriátrica con lo que se realiza una valoración diaria del Confusion Assessment Method (CAM), y adicionalmente el grupo investigador revalora cada tercer día a los pacientes para una verificación de estos criterios. Se evalúan todos los pacientes incluidos en el estudio. Se determina que desarrolla el desenlace de interés (delirium) si cumple con tres o más criterios de la escala.

Aspectos éticosPara el desarrollo de esta investigación se solicitó la aprobación del Comité de Investigaciones y Ética Institucional (CIEI) del Hospital Universitario San Ignacio y de la Pontificia Universidad Javeriana con carta de aprobación número FM-CIE-0715-21 del 22/07/2021, N° de Acta (13/2021).

Según la resolución 8430 de 1993, esta prueba piloto por la metodología representa riesgo mayor que el mínimo, teniendo en cuenta que surge de un ensayo clínico aleatorizado. Sin embargo, no se espera que con el presente estudio se presenten eventos adversos.

Este proyecto se acoge a la ley 1581 de 2012 (Hábeas Data) que aplica para el tratamiento de datos personales.

El estudio respeta los principios éticos fundamentales derivados del Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y el Reporte de Belmont.

Posterior a la implementación de la prueba piloto, se identificaron limitaciones y dificultades que requirieron solicitud de enmienda al protocolo de investigación inicial. Posteriormente se aceptaron los cambios por parte del CIEI.

ResultadosLa incidencia de delirium se reconoce como un indicador crucial de la calidad en la atención sanitaria para las personas adultas mayores. Los resultados expuestos corresponden a la segunda fase, la prueba piloto, la cual busca garantizar la viabilidad, aceptación, entendimiento y reproducibilidad de la investigación en curso denominada EduCU-Delirium. Esta tiene como objetivo educar a familiares y/o cuidadores de personas mayores para impactar en la incidencia de esta condición tan frecuente entre pacientes hospitalizados.

En esta fase del estudio, mediante la revisión de las historias clínicas, se lograron seleccionar durante 21 días de evaluación a 82 personas mayores de 75 años que lograban cumplir con los criterios de inclusión. Sin embargo, posteriormente se contó con un total de 64 pacientes excluidos, representado el 78% del total de los pacientes inicialmente candidatos. Entre las condiciones que favorecieron la exclusión se encontró que 44 pacientes egresaron en las primeras 72 horas (62% de los participantes terminaban su proceso de hospitalización y eran enviados a sus casas, o eran remitidos a otras instituciones por trámites administrativos). Tres de ellos tenían trastorno neurocognoscitivo mayor en estadio severo y un paciente tenía dependencia total para actividades básicas de la vida diaria. Adicionalmente se identificó que ocho pacientes (25,6%) presentaron el desenlace previo al inicio de la intervención por lo cual se excluyeron. Y tras presentar el estudio hubo un rechazo en el 1% de ellos. Finalmente, tres participantes decidieron declinar de su participación durante el trascurso del estudio. La muestra final correspondió a 18 participantes. Estos se asignaron a través de un software a los diferentes grupos «A» y «B» de forma aleatoria 1:1. Una vez iniciado el estudio se presentó una pérdida al seguimiento por ausencia de la continuidad del familiar a la asistencia del cuidado, finalizando ocho pacientes para el grupo intervención y nueve pacientes para el grupo control (fig. 4).

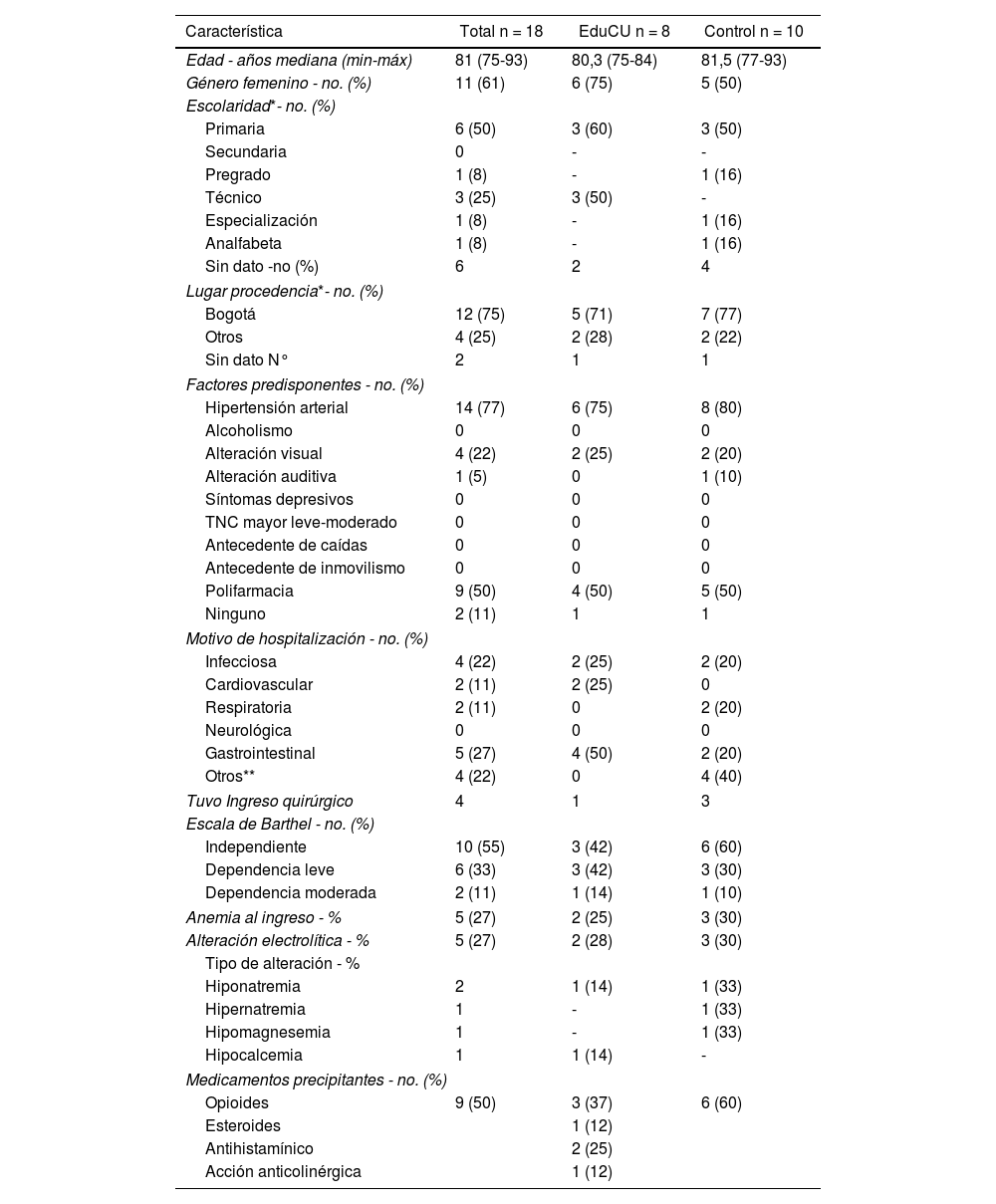

La mayoría de los pacientes fueron mujeres (n=11, 61%) con una edad promedio de 81 años. El factor predisponente más común fue la hipertensión arterial (77%, n=14), seguido de la polifarmacia (50%, n=4) y el medicamento precipitante que estaba prescrito con más frecuencia fueron los opioides (37%, n=3). El motivo de hospitalización más prevalente fue de causa gastrointestinal (27%, n=5). Cuatro pacientes tuvieron un ingreso quirúrgico (las características de la población están disponibles en la tabla 1).

Características de la población

| Característica | Total n = 18 | EduCU n = 8 | Control n = 10 |

|---|---|---|---|

| Edad - años mediana (min-máx) | 81 (75-93) | 80,3 (75-84) | 81,5 (77-93) |

| Género femenino - no. (%) | 11 (61) | 6 (75) | 5 (50) |

| Escolaridad*- no. (%) | |||

| Primaria | 6 (50) | 3 (60) | 3 (50) |

| Secundaria | 0 | - | - |

| Pregrado | 1 (8) | - | 1 (16) |

| Técnico | 3 (25) | 3 (50) | - |

| Especialización | 1 (8) | - | 1 (16) |

| Analfabeta | 1 (8) | - | 1 (16) |

| Sin dato -no (%) | 6 | 2 | 4 |

| Lugar procedencia*- no. (%) | |||

| Bogotá | 12 (75) | 5 (71) | 7 (77) |

| Otros | 4 (25) | 2 (28) | 2 (22) |

| Sin dato N° | 2 | 1 | 1 |

| Factores predisponentes - no. (%) | |||

| Hipertensión arterial | 14 (77) | 6 (75) | 8 (80) |

| Alcoholismo | 0 | 0 | 0 |

| Alteración visual | 4 (22) | 2 (25) | 2 (20) |

| Alteración auditiva | 1 (5) | 0 | 1 (10) |

| Síntomas depresivos | 0 | 0 | 0 |

| TNC mayor leve-moderado | 0 | 0 | 0 |

| Antecedente de caídas | 0 | 0 | 0 |

| Antecedente de inmovilismo | 0 | 0 | 0 |

| Polifarmacia | 9 (50) | 4 (50) | 5 (50) |

| Ninguno | 2 (11) | 1 | 1 |

| Motivo de hospitalización - no. (%) | |||

| Infecciosa | 4 (22) | 2 (25) | 2 (20) |

| Cardiovascular | 2 (11) | 2 (25) | 0 |

| Respiratoria | 2 (11) | 0 | 2 (20) |

| Neurológica | 0 | 0 | 0 |

| Gastrointestinal | 5 (27) | 4 (50) | 2 (20) |

| Otros** | 4 (22) | 0 | 4 (40) |

| Tuvo Ingreso quirúrgico | 4 | 1 | 3 |

| Escala de Barthel - no. (%) | |||

| Independiente | 10 (55) | 3 (42) | 6 (60) |

| Dependencia leve | 6 (33) | 3 (42) | 3 (30) |

| Dependencia moderada | 2 (11) | 1 (14) | 1 (10) |

| Anemia al ingreso - % | 5 (27) | 2 (25) | 3 (30) |

| Alteración electrolítica - % | 5 (27) | 2 (28) | 3 (30) |

| Tipo de alteración - % | |||

| Hiponatremia | 2 | 1 (14) | 1 (33) |

| Hipernatremia | 1 | - | 1 (33) |

| Hipomagnesemia | 1 | - | 1 (33) |

| Hipocalcemia | 1 | 1 (14) | - |

| Medicamentos precipitantes - no. (%) | |||

| Opioides | 9 (50) | 3 (37) | 6 (60) |

| Esteroides | 1 (12) | ||

| Antihistamínico | 2 (25) | ||

| Acción anticolinérgica | 1 (12) | ||

Es importante destacar que estos resultados son observaciones preliminares y el análisis completo de los datos dependerá de la muestra total calculada para el estudio. Estos desenlaces, al ser un número pequeño de casos, no pueden ser interpretados con pruebas estadísticas para determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas. Sin embargo, fue llamativo que, en la muestra recolectada, el grupo de intervención tuvo una estancia hospitalaria ligeramente más corta (4,87 días en promedio) en comparación con el grupo control (5,4 días). Para el grupo control se presentaron dos eventos de delirium que fallecieron y se presentó un caso de lesiones por presión. Para el grupo intervención no hubo ningún evento ni complicación durante los días de seguimiento. En ninguno de los grupos se identificó infección nosocomial o caídas asociadas.

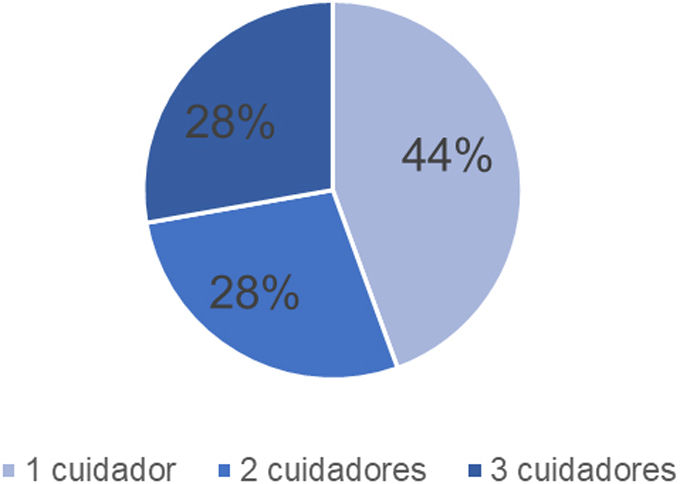

Para la población del grupo intervención la mayoría de los cuidadores que recibieron la educación e implementaron la estrategia fueron mujeres (n=24, 75%) con una mediana de edad de 41 años. La distribución de cuidadores fue muy diferente para cada paciente ya que en algunos casos un paciente tuvo dos a tres cuidadores, mientras que en otros casos solo una persona recibió educación (fig. 5). Se desconoce el nivel educativo de los cuidadores, actividad laboral, tiempo total dedicado al cuidado del paciente, vínculo familiar y/o de cuidado. Se tuvo en cuenta el aspecto de la alfabetización digital en la población diana, utilizando los recursos físicos para implementar la estrategia. Dentro de los cuidadores que participaron en el estudio ninguno perteneció al grupo analfabeta digital.

En relación con las respuestas a la prueba de conocimiento sobre la estrategia educativa, se identificó un posible sesgo de información, esto estuvo mediado por la presentación del estudio a los participantes para obtener la firma del consentimiento informado, dado que se explicaba de forma muy somera algunos aspectos del delirium. Para la primera pregunta (ver anexo 3), se encontró que el 75% de los participantes conocían que era el delirium y el 87% sabían que era prevenible, pero el 62% desconocía las estrategias preventivas específicas.

Tan solo el 10% de los familiares/cuidadores que brindaron la estrategia educativa logró realizar la encuesta de satisfacción refiriendo dificultades en definir la respuesta ya que no podían darla como selección única lo cual derivó en confusión al momento de responder.

DiscusiónEste estudio presenta los resultados de la prueba piloto de una estrategia educativa dirigida a acompañantes y/o familiares de pacientes mayores de 75 años. Se buscó identificar las principales barreras y limitaciones para fortalecer la metodología de una investigación que tiene como objetivo evaluar el impacto de la estrategia mencionada en la incidencia de delirium hospitalario en una institución sociosanitaria de cuarto nivel en Bogotá, Colombia. Previas estrategias multicomponente propuestas en otros estudios para la prevención de delirium no se basan en metodología pedagógica ni se han enfocado en el familiar y cuidador como un recurso fundamental en el cuidado de la persona mayor. Además, este estudio es novedoso en cuanto al valor que le otorga a la educación en salud sobre una patología frecuente en el adulto mayor hospitalizado. También, el hecho de involucrar al acompañante/cuidador durante el tiempo de estancia hospitalaria le agrega mérito al papel que desempeña esta figura dentro del cuidado.

En general, se ha evidenciado en la actual fase de nuestro estudio grandes dificultades para aplicar la estrategia educativa. El rechazo de los participantes fue principalmente dado por el familiar/cuidador del paciente. Dentro de las razones referidas se identificó que la zona del hospital donde se iba a brindar la información influyó en la decisión de no participación (100% de estos se encontraban en urgencias). Consecuentemente a esto, se tomó la decisión que, para la etapa de implementación del estudio, los participantes deberán encontrarse en las áreas de hospitalización general donde el ambiente facilita el proceso educativo y hay mayor facilidad para la escucha activa y el intercambio de preguntas.

El factor determinante principal en la pérdida de la muestra fue el tiempo. Dado que el estudio requería un seguimiento mínimo de seis días para observar el desenlace, en nuestros resultados destacan que el 62% de los participantes fueron dados de alta en las primeras 72 horas. Resultó interesante observar que las patologías infecciosas y cardiovasculares, como la falla cardiaca descompensada, mostraron una estancia hospitalaria más prolongada, acorde con los requisitos del estudio.

Adicionalmente se documentó que algunos pacientes egresaron por trámites administrativos, remitidos a otra institución en las primeras 24-48 horas del ingreso hospitalario, lo cual limitó la muestra. Por ello, se decidió ajustar un criterio de exclusión en el que se incluyó esta condición. También, se identificó que los pacientes que ingresaron por los servicios de ortopedia y cirugía de forma ambulatoria para realización de cirugías electivas tuvieron una estancia hospitalaria corta (72 o menos horas), lo cual no permitió que se realizara parte de la estrategia educativa dado que no se logró realizar la visita de acompañamiento, lo cual también derivó en un ajuste en los criterios de exclusión.

Otro aspecto interesante fueron las respuestas al test de conocimiento de la estrategia educativa. Para la pregunta número 1, en donde se busca establecer los conocimientos previos sobre la condición clínica a evaluar, el 75% de las personas respondieron que conocían la condición, el 87% sabían que era prevenible, pero 62% no conocía ninguna estrategia para hacerlo. Dentro de las posibles causas que se encontraron para este resultado se encontró un sesgo de información dado por el momento de ingreso al estudio ya que se debía explicar la condición clínica previamente en el consentimiento informado. Esto derivó en un ajuste en la encuesta de evaluación de la estrategia educativa, en la que se cambió el orden de las preguntas.

Al momento del egreso hospitalario, se aplicó la encuesta de satisfacción y se logró establecer que tenía problemas en la claridad de las preguntas dado que para algunas personas la respuesta no podía ser de selección única. Por ejemplo, ante el siguiente interrogante: ¿Cómo valora los conocimientos y explicaciones de los integrantes del grupo de investigación? Los participantes tenían una respuesta para el conocimiento y otra para la explicación, lo cual derivó en confusión al momento de responder. Se realizó modificación de este formato con la finalidad de generar preguntas más claras y concisas de responder.

Adicionalmente, se limitó el diligenciamiento de la encuesta de evaluación de la estrategia educativa dado que los pacientes que tuvieron más de dos cuidadores a los cuales se les brindó la educación no participaron en el diligenciamiento de la misma. Esta se llenó con el familiar que acompañaba al paciente el día del egreso hospitalario o aquel que contestó la llamada de un integrante del grupo investigador. No se logró obtener datos de todos los cuidadores por lo que actualmente no contamos con datos de cuál de los elementos educativos permitió mayor adherencia.

Otra barrera identificada fue la conformación del grupo investigador, dado que se presentó gran rotación del personal que se encarga de brindar la estrategia educativa, lo cual implicó nueva recolección de personal y capacitación de este con posteriores demoras al momento de la ejecución del proyecto.

En relación con la evaluación del desenlace y considerando el curso natural del delirium, sería un error metodológico evaluar la aparición del delirium cada tres días. Esta frecuencia podría conducir a una subestimación del resultado debido a la posibilidad de perder episodios transitorios o fluctuantes de delirium entre las evaluaciones. Por lo cual se ha considerado ajustar la evaluación del CAM a una verificación diaria para ambos grupos en estudio.

Dentro de los aspectos positivos a destacar, se logró una gran aceptación de los acompañantes/familiares al momento de presentar y firmar el consentimiento informado del trabajo de investigación. En varias ocasiones fue referido a los integrantes del grupo investigador palabras de gratitud por el acompañamiento durante la estancia hospitalaria que, si bien no influyó en el manejo médico del paciente, sí estuvo presente realizando los seguimientos a la estrategia educativa y creando un acompañamiento indirecto durante el tiempo de hospitalización.

Otro aspecto a resaltar es que se tuvo en cuenta el nivel educativo de los integrantes del grupo investigador que implementaron la estrategia educativa, incluyendo médicos residentes y estudiantes de pregrado. Consideramos que se puede sacar un producto de investigación adicional de corte cualitativo describiendo la experiencia en educación.

Estos resultados sugieren una incidencia de delirium cercana al 30% para el grupo control, mientas que en el grupo de intervención no se presentó ningún evento. El grupo control tuvo un total de tres fallecidos (16%) mientras que el grupo intervención no presentó fallecimientos. Los dos pacientes del grupo control que desarrollaron delirium para este grupo fallecieron. Dentro de las causas de muerte fueron los procesos infecciosos en el 100% de las veces. En las complicaciones por delirium, un paciente (50%) presentó lesiones por presión en piel. No obstante, los resultados actualmente presentados son insuficientes para responder a la pregunta de investigación por el tamaño de muestra recolectado ya que no cuenta con el poder estadístico suficiente para brindar los resultados esperados.

ConclusiónLa fase piloto de esta investigación se revela como un pilar esencial para el perfeccionamiento del diseño del estudio actual, aportando aprendizajes valiosos en aspectos críticos como los instrumentos de medición. La identificación y resolución proactiva de las barreras y limitaciones identificadas antes del despliegue de la fase 3 demuestran una respuesta diligente a los desafíos, consolidando la robustez del protocolo, cuyos ajustes fueron aceptados por el comité de ética, subrayando así la adaptabilidad metodológica del estudio.

La evaluación de factibilidad, componente crítico identificado en esta prueba piloto, ha informado sobre la capacidad de reclutar participantes, la disponibilidad de recursos y la eficacia de las intervenciones proyectadas. Este análisis ha influido en una planificación más informada para la fase 3, anticipando y resolviendo obstáculos logísticos. En el ámbito de los instrumentos de evaluación, los ajustes en cuestionarios buscan optimizar la calidad y precisión de la obtención de datos, preparando el terreno para un análisis significativo en la fase principal del estudio.

La interacción directa del equipo investigador con participantes y cuidadores durante la prueba piloto ha llevado a la implementación de refuerzos en las sesiones de capacitación, fortaleciendo la calidad de la transmisión de información. Desafíos inesperados durante la prueba piloto han fundamentado estrategias de contingencia para la fase principal.

El estudio actual destaca por su enfoque innovador en educación en salud para adultos mayores hospitalizados, que incluye a los cuidadores como pilar. La fase 3 se propone demostrar el impacto de la estrategia educativa en resultados de salud, con la visión de extender la implementación basada en evidencia que actualmente se encuentra en curso.

FinanciaciónEl estudio recibió financiamiento del instituto de Envejecimiento y Centro de Memoria y Cognición Intellectus, Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá, Colombia.

Conflicto de interesesNinguno de los autores declara conflicto de intereses.