A lo largo de mi vida he participado en muchas tareas corporativas, profesionales, institucionales, cívicas, recreativas, etc..., y he desempeñado cargos de diferente nivel jerárquico y responsabilidad.

La gente más cercana dice de mí que lo mismo plancho un huevo que frío una corbata; cómica manera de describir una personalidad que muestra interés por casi todo lo que le rodea y es capaz de hacer muchas cosas diferentes. Un sujeto hiperactivo pero sin trastorno de la atención. Todo lo contrario.

Cuando el ilustre académico, el Prof. José Antonio Iriarte Ezkurdia, me propuso para formar parte de esta Real, señera y gloriosa institución, heredera de la Real Academia Médica Matritense (1734), confieso que sentí, como diría un argentino: un ataque de importancia. Ciertamente supone un halago digno de agradecer que personas tan relevantes en el mundo científico médico piensen que yo pueda serles útil en los fines que persiguen.

En este momento tan solemne y en este lugar que es la Casa de la Villa, aunque decorativamente parezca que estamos en Marrakech, quiero en primer lugar evocar con especial devoción la figura del Prof. Víctor Bustamante Murga, que me inculcó el germen vocacional y guió hasta su muerte mi devenir profesional. Su discurso de ingreso en esta Real Academia hace 20 años (1991), titulado El rostro humano de la Medicina, es un valiosísimo legado que permanecerá vigente en las generaciones venideras. El párrafo final de su discurso responde a la pregunta: ¿Cómo debe ser su médico?, tu médico debe ser como tu amigo, alguien al que puedas hablar con sinceridad, a quien estimes, en quien confíes y a quien respetes.

Mi discurso de ingreso se titula La enfermedad tuberculosa al inicio del siglo xxi. No se trata de algo hecho a medida para la ocasión. Es el fruto de la experiencia de toda mi vida profesional en este campo concreto de la Patología Infecciosa, experiencia compartida con mis compañeros del Hospital de Basurto y que ha constituido material de trabajo para la realización de dos tesis doctorales y numerosas publicaciones científico médicas y de divulgación (fig. 1).

Estamos ante un viejísimo problema que aún sigue sin resolverse, y no solo aquí sino en el resto del mundo.

No me extraña que alguien haya dicho que la lucha contra la tuberculosis ha dejado en ridículo a los científicos, a los epidemiólogos, a los clínicos, a los sociólogos y a los políticos.

Fíjense: han transcurrido 128 años desde el descubrimiento del bacilo tuberculoso –el 24 de marzo de 1882– y más de 65 desde que existe un tratamiento efectivo para la enfermedad, y el panorama mundial sigue siendo desolador:

- -

La tercera parte de la población mundial está infectada.

- -

La prevalencia global se estima entre 16 y 20 millones de personas.

- -

La incidencia anual ronda los 8 millones de casos.

- -

Unos 2 millones de personas fallecen al año por esta enfermedad.

La peste blanca o el Príncipe de la muerte –apelaciones metafóricas de la tuberculosis o tisis–, sigue campando por sus respetos; no respeta a nadie; ni fronteras, ni generaciones, y tiene una capacidad de dañar y matar que persiste como amenaza actual.

En el Servicio de Medicina Interna del Hospital de Basurto –ese magnífico y centenario centro donde yo trabajo– llevamos 35 años auditando periódicamente esta enfermedad.

Nuestra preocupación por la tuberculosis fue muy temprana —data del año 1977—, y a ella contribuyeron una serie de circunstancias que me importa señalar:

- 1.

El papel cada vez más creciente de los Servicios de Medicina Interna en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, que nos obligó a «redescubrir» esta vieja enfermedad, vieja enfermedad que a partir de los logros terapéuticos conseguidos con la estreptomicina y la isoniacida generaron en la ciudadanía y en la clase médica el espejismo de su cercana erradicación.

- 2.

El propio papel funcional de nuestro centro —el Hospital de Basurto en Bilbao— en el concierto hospitalario de la provincia de Bizkaia.

Históricamente nuestro hospital fue la única institución que hasta 1915 —fecha en la que inició su andadura el dispensario antituberculoso de Ledo— atendía a los pacientes tísicos.

Entre los años 1878 y 1888, de los 80.000 habitantes censados en Bilbao, 6.000 eran tuberculosos; aproximadamente la mitad murieron en ese tiempo.

Como he señalado, existía en nuestro hospital un servicio dedicado monográficamente a pacientes con tuberculosis pulmonar, ubicado en el Pabellón Revilla, pabellón ocupado, en la actualidad, precisamente por la Unidad de Medicina.

- 3.

El carácter de institución benéfica que tenía entonces el centro. Ello generaba un colectivo de usuarios menesterosos, sobre el que gravitaban un conjunto de factores de riesgo para esta enfermedad, los tradicionales «compañeros de viaje»: pobreza, desnutrición, alcoholismo, tabaquismo, etc.

- 4.

La patente y endémica infradeclaración que, respecto a esta enfermedad, entonces existía.

En efecto, en 1971 España notificó a la OMS una incidencia de nuevos casos de tuberculosis del 8,8/100.000 habitantes. Italia comunicó ese mismo año una tasa de 7,4. Dado que, fuera de toda lógica, eran las mejores cifras de Europa, ambos países fueron incluidos por la OMS en un grupo de países con datos no fiables.

Tomando como fuente los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Boletín Oficial Epidemiológico Semanal, en nuestro país se daban como oficiales unas tasas de mortalidad por tuberculosis de 25,7/100.000 habitantes en el año 1960 y de 5,5 en 1979; año este último en el que la tasa de morbilidad era de 12/100.000 habitantes. De ser cierto lo anterior se morían, por lo tanto, casi el 50% de los casos declarados.

Con todo este despropósito, se puede deducir por qué para la OMS, España aparte de ser diferente —como rezaban los eslóganes de la época—, era de dudosa fiabilidad en el terreno de la estadística.

Era obvio que el plan de erradicación de la tuberculosis puesto en marcha en 1965 no había cumplido los objetivos previstos para 1973, y que la «realidad oficial» distaba mucho de la «realidad asistencial».

Todas estas circunstancias fueron poderosos motores que nos motivaron a emprender un trabajo de seguimiento de una enfermedad, la tuberculosis, durante 35 años ininterrumpidos.

Más de un tercio de siglo da para mucho.

A mí me ha servido para hacerme practicante del antidogmatismo. Como decía D. Gregorio Marañón: el antidogmatismo nos hace comprender que cada cosa que los médicos sabemos ahora tiene un posible valor provisional y el vacío, que queda entre la imperfección del conocimiento que poseemos y la perfección de la verdad que deseamos, hay que intentar rellenarlo con entusiasmo, buena fe y, sobre todo, con grandes dosis de modestia.

Así las cosas, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre este tema, la realidad de la tuberculosis en nuestro país era una incógnita.

Nos planteamos como objetivo general contribuir a mejorar el conocimiento de la tuberculosis en nuestro ámbito, estudiando la incidencia y describiendo las características clínico-epidemiológicas que presentaba la enfermedad.

Periodo 1967-1974. La tuberculosis pulmonar. Experiencia hospitalariaEn una primera etapa diseñamos dos estudios simultáneos: uno en el ámbito hospitalario y otro en la práctica ambulatoria de la Seguridad Social en Bizkaia. Ambos centrados en la tuberculosis pulmonar.

Se trataba de estudios retrospectivos, descriptivos, que temporalmente abarcaban 8 años (de 1967 a 1974).

Para el estudio hospitalario, que se realizó en el Servicio de Medicina Interna, se confeccionó una ficha de recogida de datos.

De un total de 220 pacientes diagnosticados de tuberculosis pulmonar durante el periodo indicado, se seleccionaron 90, al reunir éstos criterios de actividad.

Por aquel entonces las cifras oficiales situaban la tasa de incidencia media en Bizkaia en 24,37 casos/100.000 habitantes, en el periodo que comprendía el estudio.

El bloque más numeroso de pacientes presentaba edades comprendidas entre los 30 y 60 años, inclinándose la balanza hacia el sexo masculino (2/3 del total).

Se constataron antecedentes personales que denotaban un terreno orgánico desfavorable: bronconeumopatías crónicas (bronquiectasias, coniosis, bronquitis crónica...), alcoholismo, tabaquismo, cirrosis, desnutrición, fundamentalmente.

Las manifestaciones clínicas que motivaron la hospitalización ponían de manifiesto algo que estaba ya en la mente de todos: el polimorfismo y el carácter insidioso que la enfermedad ostentaba y sigue ostentando.

Por el tiempo de evolución desde la inauguración del cuadro hasta la hospitalización (51,41 días) y los tratamientos recibidos previos al ingreso (solo a 3 de los 90 casos se les prescribió terapia específica), nos daba la impresión de que el médico práctico había perdido familiaridad con el problema.

La consecuencia de todo ello era, sin duda, un incremento de las posibilidades de error diagnóstico, que se potenciaban cuando la enfermedad exhibía signos radiológicos poco «evocadores», lo cual no era tan infrecuente.

La media de permanencia en el Hospital fue de 48,6 días, estancia 4 veces superior a la del resto de los pacientes hospitalizados por patologías distintas a la que nos ocupa (11,02 días) en dicho periodo.

Instaurada la medicación específica, la evolución fue favorable en la mayoría de los pacientes; sin embargo, 11 fallecieron. En dichos óbitos concurrían una serie de factores determinantes, matizados por la agresividad de sus formas lesionales y unas condiciones orgánicas previas desfavorables.

Finalizábamos con una reflexión que para nosotros, entonces, resultaba una verdad de Perogrullo y que afortunadamente hoy no es necesario repetirla.

Decíamos que para controlar eficazmente un problema de la magnitud que estaba adquiriendo la tuberculosis en nuestro medio, la única solución posible sería la resultante de una perfecta comunicación e interacción del hospital con el resto de los servicios extrahospitalarios.

Dicho trabajo fue publicado en la revista Medicina Clínica en 1978.

Periodo 1967-1974. La tuberculosis pulmonar. Experiencia ambulatoriaAsí como el estudio minucioso de los 90 casos de tuberculosis pulmonar activa registrados en nuestro Servicio de Medicina Interna durante esos 8 años nos permitió acercarnos a la realidad del enfermo y su proceso morboso —la tuberculosis—, disecando los aspectos clínicos, epidemiológicos, radiológicos, evolutivos, terapéuticos, etc., otro estudio de semejantes características en la práctica ambulatoria nos permitió sacar conclusiones aproximadas de la situación real en nuestra provincia.

La Seguridad Social de Bizkaia (Instituto Nacional de Previsión) contaba entonces con una serie de consultas de corazón y pulmón, repartidas en los principales núcleos urbanos de la provincia. Mensualmente se confeccionaban una fichas con el número de casos de tuberculosis pulmonar registrados, en las que se hacía constar, aparte de los datos de filiación, los casos bacilíferos y la presencia o no de formas cavitadas abiertas. Dichos datos se remitían al Patronato Nacional Antituberculoso (PNA) para el cómputo global.

En nuestra provincia el dispensario bilbaíno Ledo-Arteche hacía las veces de archivo centralizado de las fichas.

Por otra parte el Instituto Nacional de Estadística nos proporcionó los datos sobre la estructura demográfica de la provincia de Bizkaia, a fin de centrar bioestadísticamente el problema.

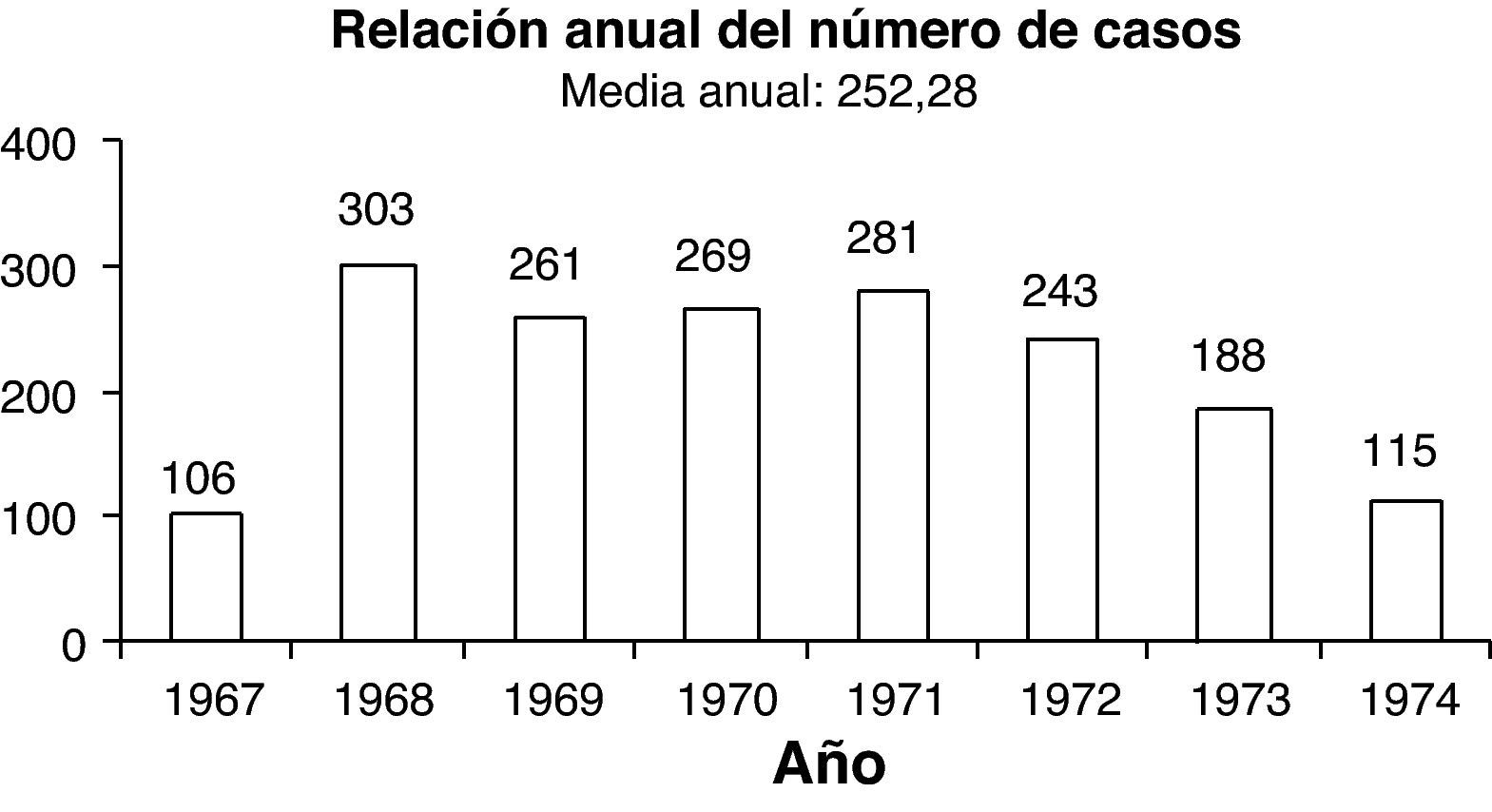

En los 8 años que incluía el estudio se registraron 1.766 tuberculosis pulmonares activas, que representaban una media anual de 252,28 casos, con unos límites extremos de 106 en 1967 y de 303 en 1968 (fig. 2).

La curva de incidencia es sorpresivamente extraña. En efecto, la tasa media de incidencia es de 24,37 con dos extremos que hacen sospechar un sesgo de infradeclaración.

La distribución por sexos se inclinaba claramente hacia los varones, aspecto ya señalado por otros autores.

En cuanto a la edad, el bloque más numeroso lo forman aquellos pacientes comprendidos entre los 31 y 60 años. Es de destacar un incremento del sector joven (15-30 años), frente a los mayores de 60.

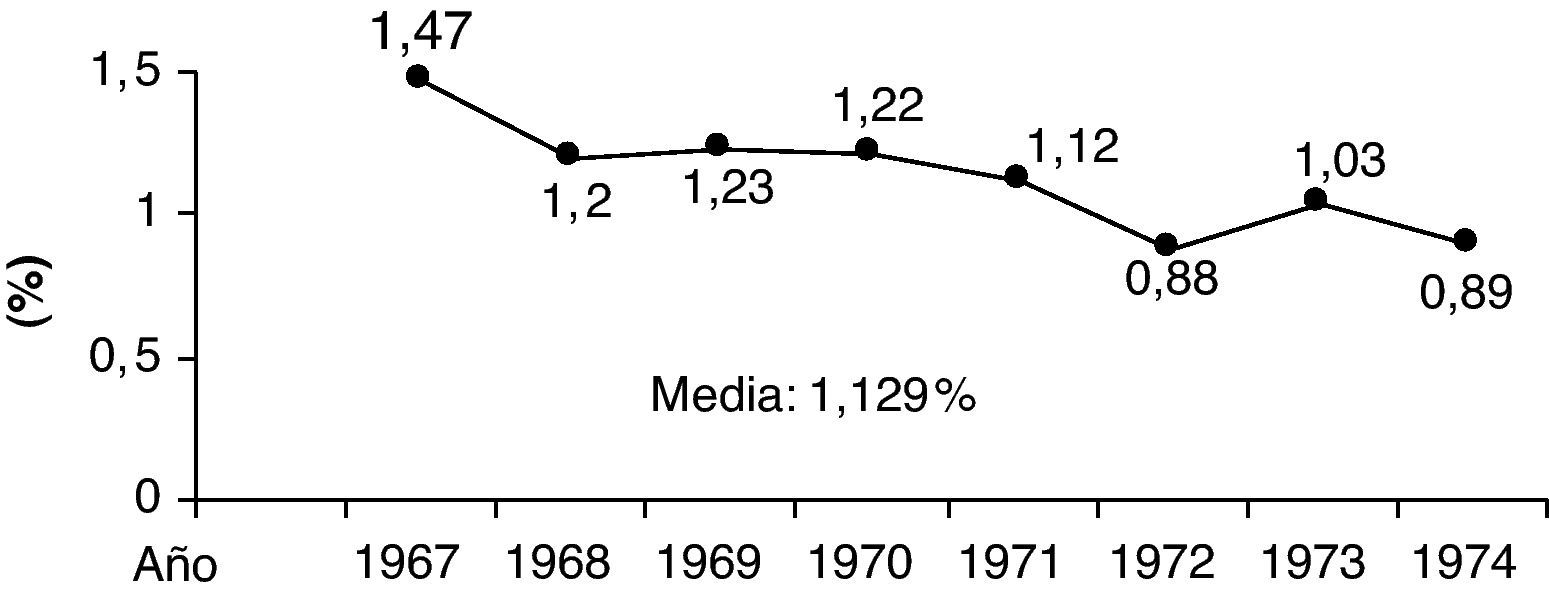

En los 8 años que abarcaba el estudio, fallecieron en Bizkaia 685 enfermos afectos de tuberculosis pulmonar, lo cual supone un 1,129% respecto al total de fallecimientos (60.656) registrados en dicho periodo (fig. 3).

Tanto en este estudio como en el realizado en el medio hospitalario, persiste una constante epidemiológica: existía una mayor incidencia en la población nacida fuera del País Vasco.

Este trabajo fue publicado en 1979 en la revista Medicina Clínica.

Primer comité de expertos de tuberculosis (1982)El 28 de mayo de 1982, a instancias del Departamento de Sanidad y Seguridad Social del Gobierno Vasco, se constituyó el primer Comité de Expertos de Tuberculosis en el cual tuve el honor de participar junto con excelentes profesionales de centros hospitalarios de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

Partíamos del hecho de que la situación y evolución en España era muy confusa y contradictoria.

Por supuesto que en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), en aquella época tampoco conocíamos ni aproximadamente la realidad.

El Comité de Expertos pudo disponer de datos de 10 investigaciones censales realizadas en la población escolar de Bizkaia sobre 650.374 niños, desde abril de 1956 hasta abril de 1978.

Aplicando los modelos matemáticos desarrollados por Styblo et al., se obtuvieron las estimaciones del riesgo anual de infección, situándose en el año 1977 entre un 0,2 y un 0,5%, lo cual suponía una incidencia aproximada de tuberculosis pulmonar directo-positiva de 22 casos/100.000 habitantes (469 casos en la CAPV; 260 en Bizkaia; 152 en Gipuzkoa y 57 en Álava).

El Comité propuso una serie de objetivos que nunca se cumplieron, pero al menos se comenzó a poner un cierto orden, rigor y veracidad en las cifras.

Justo cuando publicábamos otro de los periodos auditados (1975-1982)1, continuación de los anteriores, nuevas situaciones socio-sanitarias habían entrado en escena: la drogadicción, un paulatino incremento de la población marginal, la crisis socioeconómica –no sé si mejor o peor que la actual–, la creciente inmigración desde países en vías de desarrollo, el envejecimiento de la población y, sobre todo, la infección por el VIH. Las estimaciones realizadas en base a otros indicadores epidemiológicos indirectos: consumo de fármacos, registros de mortalidad, etc., señalaban la existencia de una elevada y grave endemia tuberculosa desde 1980.

Además, la enfermedad se comportaba de forma mucho más agresiva y resistente. En Estados Unidos se detectaron cepas con resistencia a múltiples fármacos, situación que March Ayuela denominó la tercera epidemia del VIH. En España se empezaban a comunicar varios casos de resistencia primaria múltiple en infectados por el VIH.

La enfermedad tuberculosa durante la primera década del sida (1983-1992)Así las cosas, nos pareció del todo oportuno y necesario hacer una valoración en nuestro ámbito hospitalario de la enfermedad tuberculosa durante la primera década de convivencia con la infección VIH/sida.

Nos propusimos los siguientes objetivos específicos:

- 1.

Determinar los parámetros epidemiológicos, clínicos, evolutivos y asistenciales de todos los pacientes con tuberculosis diagnosticados durante la década de 1983 a 1992 en el Hospital de Basurto.

- 2.

Conocer la evolución y las tendencias de la enfermedad tuberculosa durante los 26 años analizados por nosotros (1967-1992), comparando para ello las formas clínicas comunes presentes en todos nuestros estudios previos: pulmonares, pleurales, pleuropulmonares.

- 3.

Estimar el impacto que la infección por el VIH/sida estaba teniendo sobre la tuberculosis, describiendo en el grupo de coinfectados por el VIH los mismos parámetros que los analizados en el conjunto de la casuística.

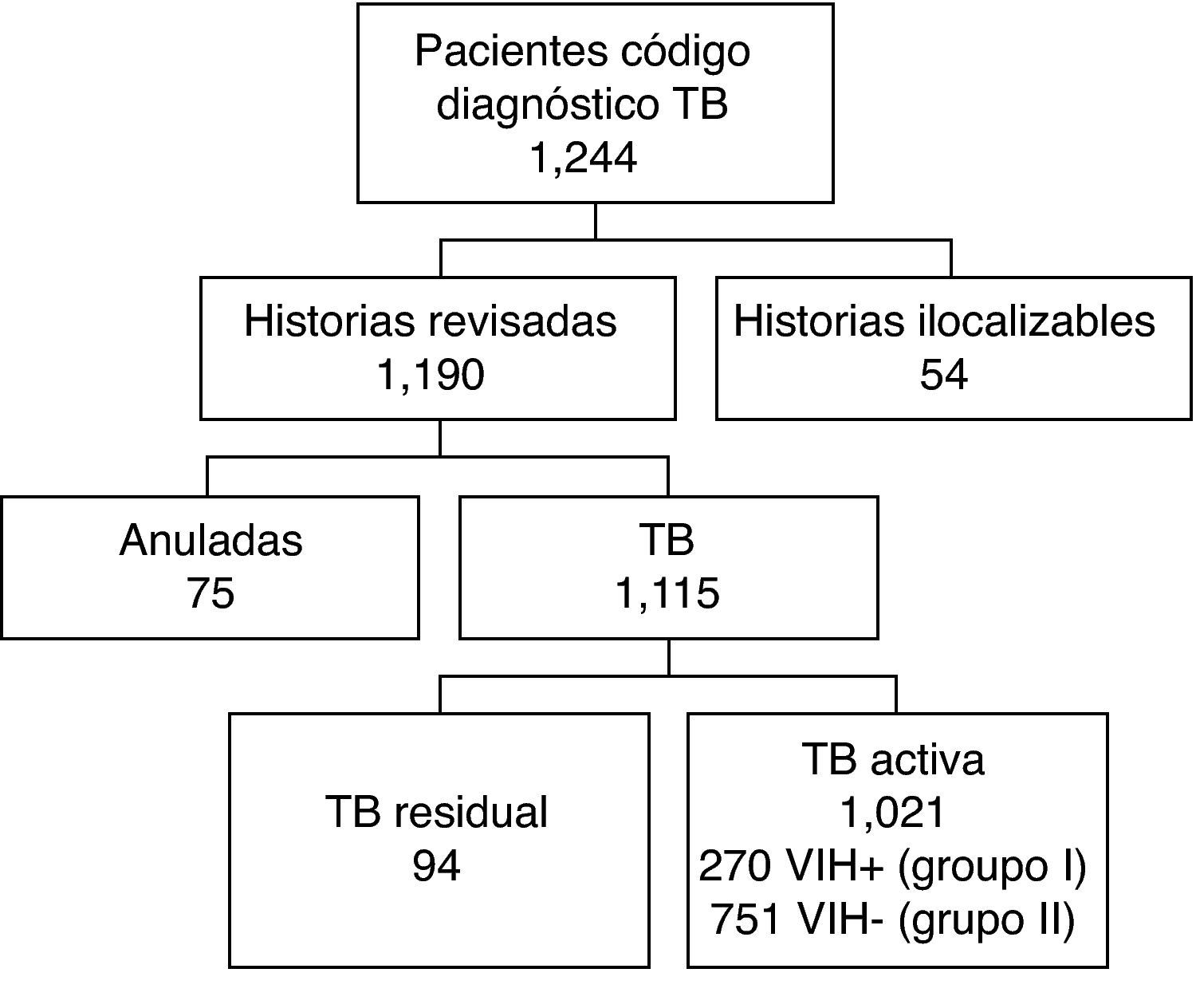

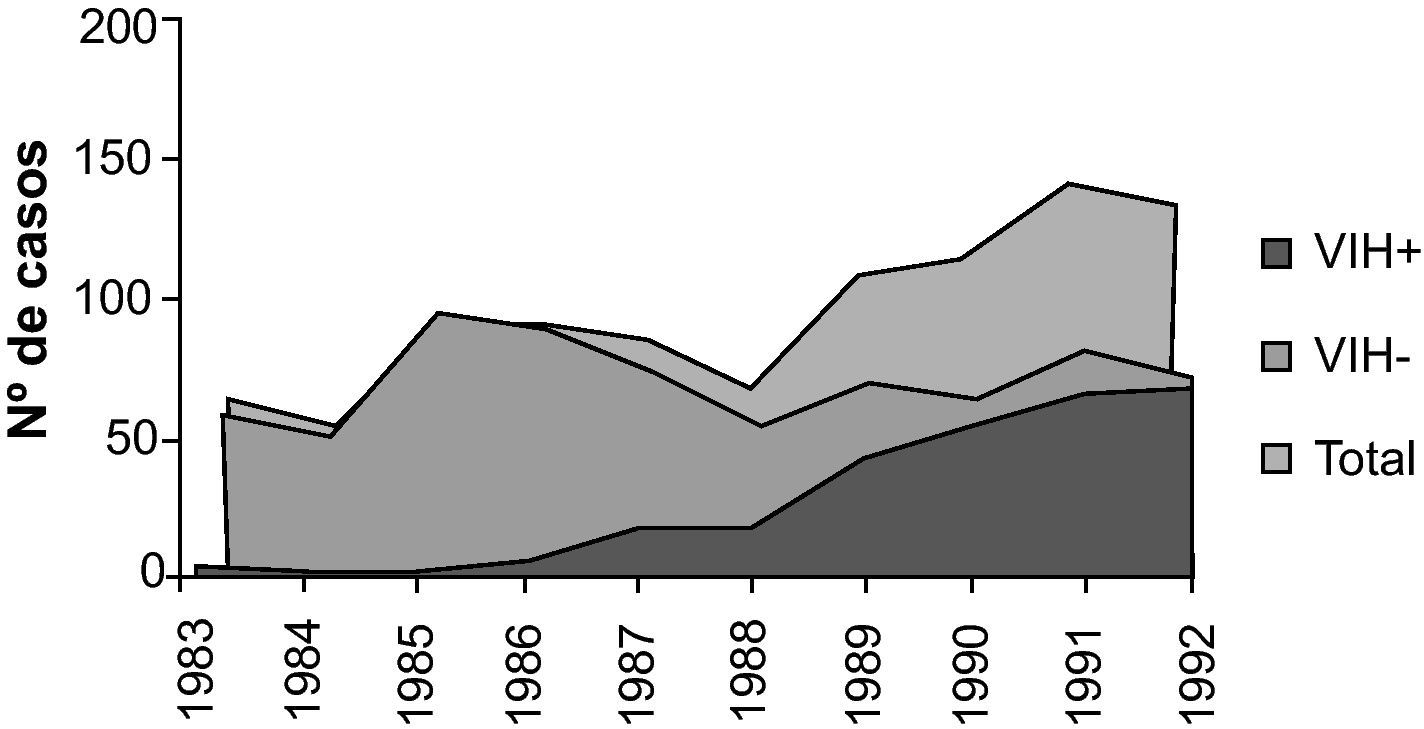

Se revisaron 1.190 historias clínicas, de las cuales 1.021 cumplían criterios de tuberculosis activa (fig. 4).

De los 1.021, 270 (26,44%) eran seropositivos para el VIH y 751 (73,56%) seronegativos. A los seropositivos se les denominó en el trabajo grupo I y grupo II a los seronegativos.Las conclusiones más relevantes fueron las siguientes:

- 1.

La tuberculosis aumentó su incidencia en los Servicios de Medicina del Hospital de Basurto, en comparación con los periodos anteriormente estudiados (fig. 5).

Dicho aumento se produjo, sobre todo, en el segundo quinquenio de la década y obedeció a la existencia del factor VIH, ya que en los pacientes seronegativos la enfermedad permaneció estable.

Las tasas de incidencia de la enfermedad tuberculosa barajadas para la población de referencia (Bilbao), asistida en el Hospital de Basurto, en los años 1991 y 1992, fueron de 29,18 y 27,56, respectivamente. Las cifras oficiales para Bizkaia en esos mismos años fueron de 27,8 y 20,82/100.000 habitantes. Habida cuenta de que en el área sanitaria de Bilbao coexisten un número nada despreciable de centros de atención primaria con capacidad para diagnosticar casos de tuberculosis, y que en dicha época el Hospital de Santa Marina seguía albergando enfermos con tuberculosis, principalmente respiratoria, se deduce que oficialmente existía una infradeclaración.

- 2.

Nos encontramos con una curva etaria bimodal con dos picos: el primero en el intervalo de los 25-29 años (que corresponde casi exclusivamente a los pacientes VIH positivos), y el segundo en los mayores de 60 (pertenecientes en su totalidad –salvo un caso– a los pacientes seronegativos para el VIH).

- 3.

Respecto a la distribución por sexos, la frecuencia es parecida en ambos, entre los 5 y 20 años; después el predominio del varón es evidente, para acercarse de nuevo los dos sexos a partir de la jubilación.

- 4.

La mortalidad intrahospitalaria fue del 5,48%, parecida a la de otros estudios consultados y sin diferencias entre los grupos I y II.

Tras el alta hospitalaria, el porcentaje de fallecidos en los VIH positivos fue del 17,62%; casi cuatro veces mayor. Cifra nada sorprendente si tenemos en cuenta las expectativas de vida que tenían estos pacientes inmunodeprimidos en aquella época.

- 5.

La tuberculosis sigue estando ligada a la pobreza, al desempleo, al alcoholismo (34,7%) y a un conjunto de enfermedades asociadas, incluída la condición de sida y VIH positivo.

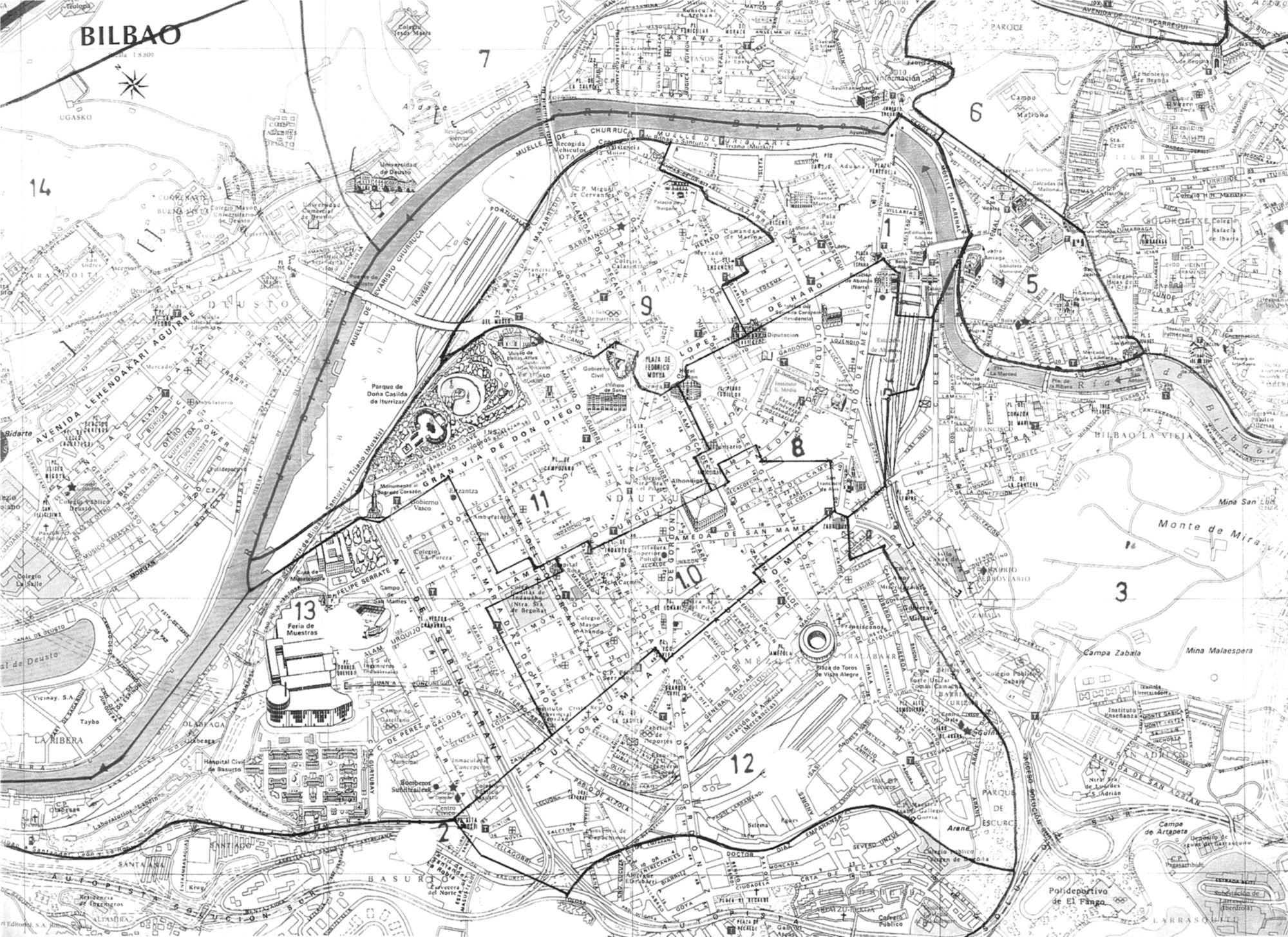

De los 685 pacientes domiciliados en el área metropolitana de Bilbao, en 392 casos tuvimos conocimiento tanto de su situación laboral como del distrito de residencia. Se observó en los distritos 3 y 4 un mayor número de casos, coincidente con una mayor proporción de desempleados (fig. 6 – mapa de distrito–).

El factor de riesgo para el VIH en nuestra muestra fue mayoritariamente la condición de usuario de drogas por vía parenteral (90%).

Aquí se muestran los factores de riesgo general para la tuberculosis y las enfermedades asociadas: los clásicos «compañeros de viaje».

- 6.

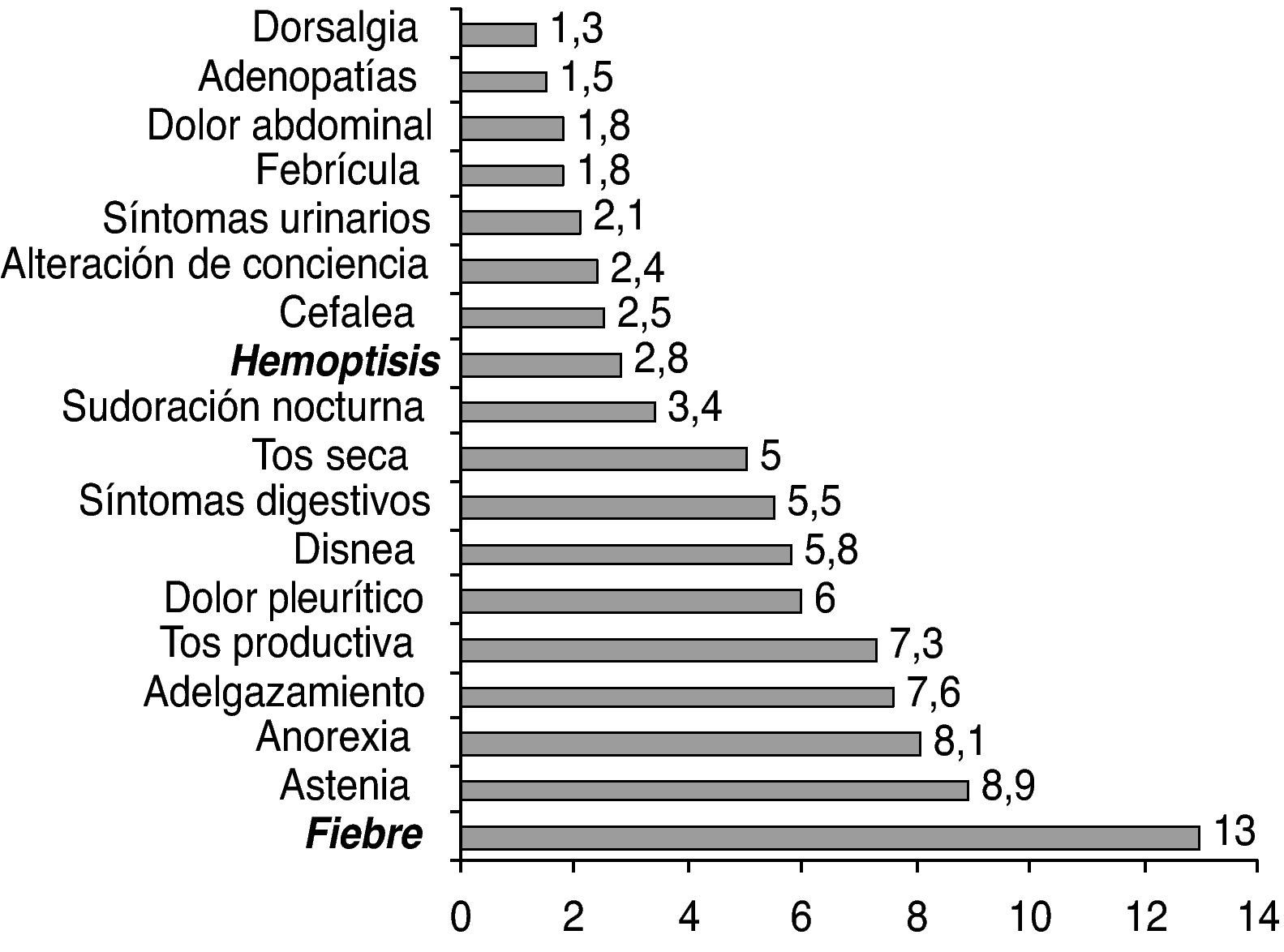

Los síntomas que motivaron consulta no han variado con respecto a los estudios previos. La hemoptisis sigue teniendo un gran valor como síntoma guía, aunque la fiebre de larga duración es la forma de presentación más frecuente en nuestra casuística (fig. 7).

Al ingreso hubo una alta sospecha clínica de la enfermedad (71% de los casos), mayor aún en el grupo I (VIH positivos).

Sin embargo, sigue persistiendo un gran retraso diagnóstico (93,99 días), superior al observado en el estudio anterior (1975-1982).

- 7.

Se observa en este estudio un aumento de las formas extrapulmonares de la enfermedad.

- 8.

Se emplearon 26 técnicas diagnósticas diferentes para estudiar un total de 2.006 muestras biológicas.

El rendimiento microbiológico general de dichas técnicas fue del 36%.

La técnica diagnóstica más rentable fue el esputo (74%), seguida del broncoaspirado (46%).

Las formas radiológicas con mayor rentabilidad microbiológica fueron por este orden: cavernas, infiltrados, neumonía.

- 9.

La pauta que demostró mejores niveles de observancia por parte de los pacientes fue el esquema terapéutico de 9 meses con tres fármacos.

- 10.

Se practicó antibiograma en 54 pacientes, de los cuales 12 presentaron resistencias a uno o más tuberculostáticos.

- 11.

Entre los pacientes estudiados por Susana Rubio durante la primera década del sida, en el Hospital de Basurto, el 2,54% (15 hombres y 11 mujeres) habían nacido en el extranjero:

- -

10 pertenecían a la CEE (7 a Portugal).

- -

7 a países centroafricanos.

- -

2 marroquíes.

- -

3 asiáticos.

- -

4 latinoamericanos.

- -

Un estudio de similares características, realizado en la comarca del bajo Deba por García-Zamalloa (1995-2003), con una casuística de 514 casos, encontró un porcentaje del 0,58%.

La tuberculosis en la población inmigrante no había hecho más que asomar su patita por debajo de la puerta.

Como se señala en el Plan Vasco de Inmigración, en el que ha participado activamente la Profesora Elena Rodríguez Alvarez: las personas que se deciden a emigrar son sanas y la gran mayoría tiene un riesgo bajo de padecer enfermedad tuberculosa. Sin embargo, este riesgo es, en general, mayor que el de la comunidad receptora, pues provienen de áreas con una mayor prevalencia de infección y enfermedad tuberculosa. Pérez Arellano y Huerga coinciden en que las malas condiciones de vida en las que se ven obligados a vivir algunos colectivos de inmigrantes más desfavorecidos son la causa de que enfermen de tuberculosis, probablemente por reactivaciones endógenas en la mayoría de los casos.

Observen que estamos en 1992, justo un año antes de que la OMS declarase a la tuberculosis «una emergencia mundial».

Y es que en aquella época la situación de la tuberculosis en algunos de los países que aportan más emigrantes a España y a Europa era y sigue siendo escalofriante, y lo que es peor: se detectaban altos porcentajes de resistencias primarias a la isoniacida.

De los 685 pacientes domiciliados en el área metropolitana de Bilbao, en 392 casos tuvimos conocimiento tanto de su situación laboral como del distrito de residencia. Se observó en los distritos 3 y 4 un mayor número de casos, coincidente con una mayor proporción de desempleados.

Tendencias epidemiológicas en Bizkaia a finales del siglo xxEn nuestro medio, a partir de 1996, las aguas turbulentas de la enfermedad tuberculosa, desbordadas por el impacto de la pandemia del sida, vuelven a su cauce poco a poco con un progresivo descenso de las tasas, tanto en los pacientes con sida como en los VIH negativos.

En el año 2000, con unas tasas sonrojantes con respecto al resto de los países europeos, la práctica clínica en relación a la tuberculosis en España, en el último tramo del siglo xx, ofrecía, sin embargo, aspectos positivos como:

- -

Notable mejora del diagnóstico bacteriológico.

- -

Uso generalizado de preparados combinados para el tratamiento.

Aun así, persistían importantes sombras que urgía corregir:

- -

Innecesario ingreso de los pacientes (71,6%), lo cual supone un uso inadecuado de recursos y conlleva, además, un incremento del riesgo de trasmisión nosocomial.

- -

Escasa información sobre la duración del tratamiento.

- -

Deficiente investigación de los contactos.

- -

Importante demora (25%) de más de 3 meses, entre el comienzo de los síntomas y el inicio del tratamiento.

Hay que tener en cuenta que la rápida detección y tratamiento de los enfermos y sus contactos es la principal estrategia de control de la tuberculosis. Los expertos estiman que dicha demora no ha de ser superior a 15 días en el 95% de los casos.

En el año 2001, la Administración Sanitaria del Gobierno Vasco lanza un nuevo programa de Prevención y Control de la Tuberculosis con un objetivo general que tampoco se cumplió: reducir la tasa de incidencia de la tuberculosis en la CAPV por debajo de 20 casos/100.000 habitantes antes del 31-12-2005.Dicho plan presenta novedades con respecto a los anteriores, fundamentalmente:

- a)

Introducción, en los casos indicados, de los denominados tratamientos directamente observados, a fin de facilitar y conseguir el cumplimiento del mismo.

- b)

Se implanta la figura del «gestor de casos». Este gestor realizaría un seguimiento integral del conjunto de actuaciones necesarias para completar el estudio y tratamiento de todos los casos de tuberculosis diagnosticados en el País Vasco. Dicha figura será también la encargada de potenciar la coordinación entre la atención primaria y la especializada.

- c)

Se cuestiona el papel de la vacuna BCG hasta ahora obligatoria en el calendario vacunal de nuestra comunidad.

José Manuel Llamazares, médico de Atención Primaria, que está a punto de defender su Tesis Doctoral2, recogió el testigo del seguimiento de la enfermedad tuberculosa en el Hospital de Basurto, estudiando el periodo 1993-2002.

La drástica declinación de la patología VIH/sida provoca una disminución de la incidencia de la tuberculosis en el medio hospitalario a partir de 1995.

La distribución por edades y sexos evidencia, en primer lugar, un predominio del varón y un desplazamiento de la curva etaria hacia personas mayores.

El tiempo de demora en el diagnóstico fue de 53,17 días, notablemente inferior al periodo anterior (1983-1992) que fue de 94.

Se registraron 32 pacientes extranjeros (3,78%), suponiendo un incremento porcentual de 1,24 puntos en relación a la década anterior. Los inmigrantes enfermos procedían de los siguientes países: Angola, Senegal, Guinea, Zaire, Congo, Líbano, Italia, Filipinas, India, Portugal y Venezuela.

Los distritos 3 y 4 de la comarca sanitaria de Bilbao siguen acaparando la mayor incidencia de casos de tuberculosis, habiéndose convertido esta zona en un nicho ecológico de la enfermedad.

Junto al incremento de la población extranjera enferma de tisis, la gran novedad de esta década post-sida es la aparición de resistencias a uno o más fármacos antituberculosos, mayoritariamente en sujetos afectos de sida. Se detectaron 59 casos, lo cual supone el 15,52% de los cultivos positivos. No es de extrañar que en el mapa de las resistencias por distritos coincida en los mismos barrios la mayor casuística.

El fenómeno de la inmigración ha seguido creciendo entre nosotros, aunque no llega a los porcentajes de otras comunidades españolas como Cataluña o Valencia.

En Bizkaia conviven 43.649 extranjeros con una población autóctona de 1.112.319 personas. Los extranjeros en nuestro territorio histórico suponen el 50,7% del total de inmigrantes de CAPV, correspondiendo el mayor volumen de ellos a la comarca de Bilbao con 19.618 empadronados.

Según nacionalidades, la mayor representación corresponde a Latinoamérica (mayoritariamente mujeres), seguida de los europeos comunitarios, magrebíes y europeos no comunitarios. La mayor distancia porcentual se encuentra en los nacionales de África Subsahariana y China.

Este crecimiento ha tenido su repercusión en la epidemiología de la tuberculosis –acuérdense del lema de la OMS el día mundial de esta enfermedad del año 2007, que se celebra todos los 24 de marzo, desde 1982, coincidiendo con el descubrimiento del bacilo tuberculoso por Roberto Koch en 1882: si hay tuberculosis aquí, la hay en todas partes–.

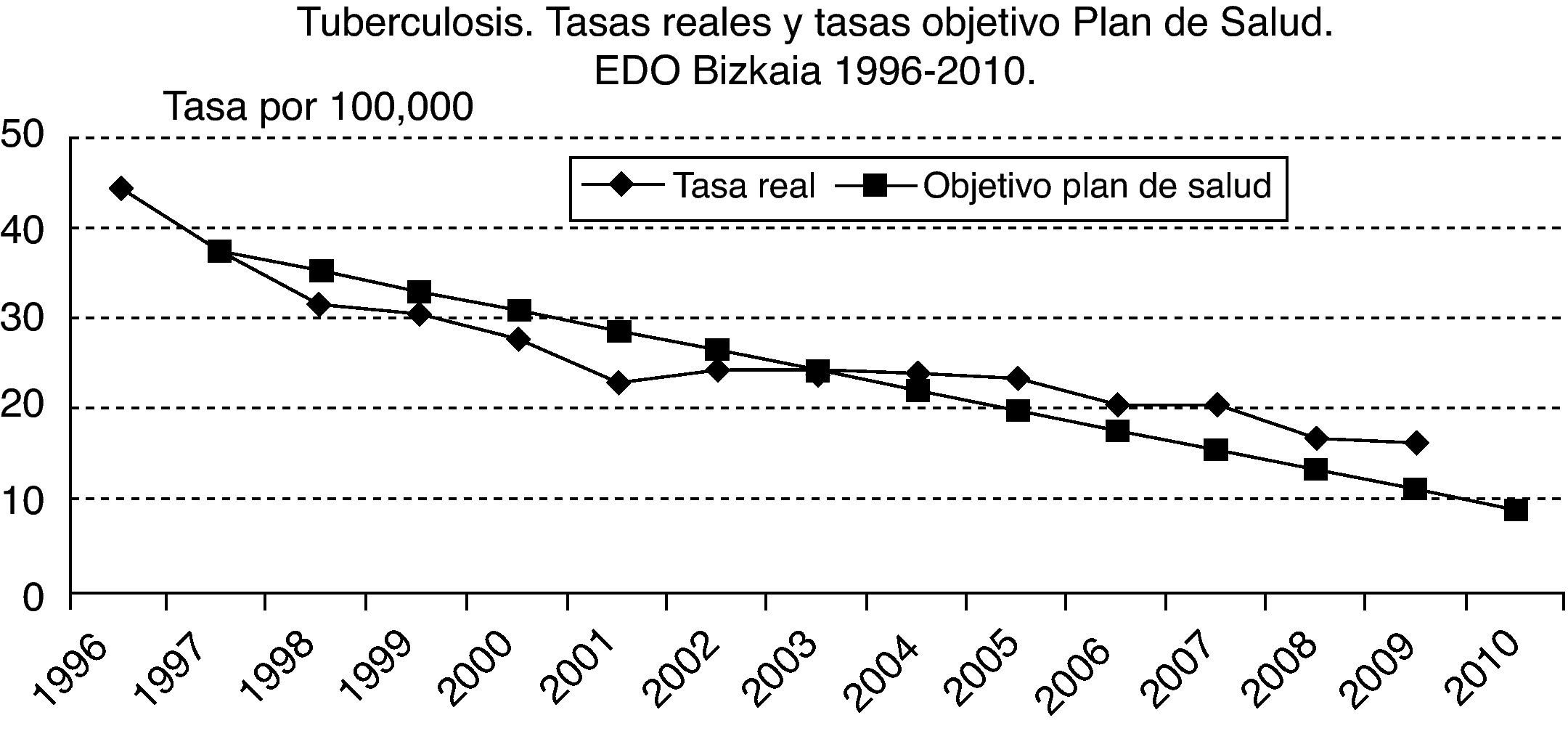

Según la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección Territorial de Sanidad de Bizkaia, en el año 2009 se declararon 199 casos de tuberculosis, lo cual supone una tasa anual del 17,5/100.000 habitantes (fig. 8).

A pesar de la notable mejora en las tasas de la enfermedad, el objetivo del Plan de Salud de la CAPV, para el año 2010 (llegar a una tasa de 10), tampoco se ha cumplido. De todas formas hemos entrado en la categoría de «baja incidencia» establecida por la OMS para aquellos países con una tasa menor de 20 casos por 100.000 habitantes.

La tasa de tuberculosis en extranjeros supondría en Bizkaia 97 casos/100.000 habitantes, situados mayoritariamente en la comarca sanitaria de Bilbao.

La mayoría procedían de Latinoamérica (24), 12 de África (6 del Magreb y 6 subsaharianos), uno de Asia y 10 de Europa (uno Portugal, 8 Rumanía y uno Moldavia).

Ya lo advertía el Dr. Carlos Salinas en un estudio publicado en el año 2002, en el que colaboró Médicos del Mundo. Los autores encontraron una prevalencia de infectados del 31% (tuberculosis activa del 0,83%).

Y cuál es el futuro?Parece previsible que el devenir de la tuberculosis –al margen de los factores políticos, culturales y económicos, ligados a la globalización y al desarrollo sostenible de un modelo neoliberal; de los movimientos de masas: inmigrantes y refugiados; del racismo; de las desigualdades de género; de la diferente accesibilidad, cobertura y eficacia en los sistemas públicos de salud, etc… –, digo, que al margen de todo esto, la tuberculosis va a quedar condicionada a cuatro factores de índole biomédica:

- a)

A la evolución de las multirresistencias (la OMS va a invertir 2.150 millones de dólares para contener la tuberculosis resistente a los medicamentos).

- b)

A la subordinación con la coinfección VIH.

- c)

Al establecimiento de los denominados «nichos ecológicos», en donde la enfermedad alcanzará su máxima progresión:

- -

Mayores de 65 años (sobre todo los de bajo nivel socioeconómico).

- -

Inmigrantes procedentes de zonas de endemia elevada.

- -

Personal sanitario y trabajadores expuestos.

- -

Colectivos de personas VIH positivos.

- -

Enfermos con sida.

- -

Usuarios de drogas por vía parenteral.

- -

Alcohólicos.

- -

Personas con padecimientos crónicos.

- -

Pacientes en tratamientos prolongados con corticoides e inmunosupresores.

- -

- d)

Al desarrollo de una vacuna eficaz. Quiero mencionar que en estos momentos un grupo cooperativo de trabajo a nivel internacional está trabajando en la denominada vacuna terapéutica. En nuestro país el equipo está liderado por el investigador Pere Joan Cardona.

En estos nichos ecológicos es donde hay que mantener un elevado índice de sospecha y establecer estrategias adecuadas para la detección precoz de la enfermedad.

Los principales agentes para este fin son el personal facultativo y sanitario de la atención primaria y la ayuda inestimable de las ONG y redes sociales de apoyo que operan en los barrios más deprimidos (4° mundo).

La epidemiología de la tuberculosis en un próximo futuro estará ligada a la biología molecular y a la genética.

En efecto, ya no bastará con identificar al bacilo de Koch en un paciente. Será imprescindible saber qué cepas están actuando en una determinada colectividad, así como su grado de sensibilidad frente a los tuberculostáticos.

Termino señalando que estamos ante un problema de primera magnitud que hace mucho tiempo que dejó de seducir a los románticos –igual porque ya quedamos pocos–.

Estamos acabando la primera década del siglo xxi y la pelota aún sigue en el tejado. Tiene toda su vigencia la sentencia de Bignall, en la que compara la tuberculosis con lo que en su día supuso la viruela como problema de salud pública: la viruela se erradicó porque no solo se disponía de una vacuna eficaz, sino, además, porque no requería habilidad en las relaciones humanas. Sin embargo, en la tuberculosis, la lucha ya no es contra el bacilo, sino contra la mentalidad y las miserias humanas; por ello será larga, muy larga…

On the move against tuberculosis: innovate to accelerate action!/¡innovemos y aceleremos esfuerzos contra la tuberculosis! (OMS 24-3-2010, Día Mundial de la Tuberculosis).

Nada más, muchas gracias. Ezkerrik asko. Paz y salud para todos.