En este estudio presentamos los resultados de una intervención logopédica en el caso de una paciente con una enfermedad rara —tetrasomía parcial 13q11q12.12—. A los cuatro años se realiza una primera evaluación (T1) y comienza la intervención. A los seis meses se vuelve a evaluar a la niña (T2) y se genera un nuevo programa de intervención. Tras otros seis meses de tratamiento se evalúa nuevamente a la niña (T3). Los resultados muestran una clara progresión entre T1 y T2 en todos los prerrequisitos lingüísticos trabajados, por ejemplo, el mantenimiento de la atención o la intención comunicativa. Entre T2 y T3 se concentra el mayor avance en el desarrollo del lenguaje expresivo, aunque se observa también mejoría en los prerrequisitos lingüísticos antes mencionados. Los resultados de nuestra intervención logopédica se discuten a la luz de las pocas investigaciones existentes con pacientes con enfermedades genéticas raras.

In this study we present the results of a speech and language therapy intervention in a case of a child with a rare disease -partial tetrasomy 13q11q12.12. At the age of 4, a first evaluation is performed (T1), and treatment goals are set. Six months after the beginning of the treatment, the child is re-evaluated (T2) and a new specific intervention program is designed. After another 6 months of treatment, the child is evaluated again in order to know the possible progress experienced (T3). The results of the intervention show a clear progression between T1 and T2 in all the linguistic prerequisites worked on, such as attention maintenance and communicative intention. Likewise, between T2 and T3, the greatest progress is observed in the development of expressive language, although notable improvements in the aforementioned linguistic prerequisites can also be observed. These results are discussed in the light of the few previous existing studies with patients with rare genetic diseases.

En la actualidad, las mejoras en la precisión diagnóstica implican un aumento en la detección temprana de enfermedades raras (Schee et al., 2017). La Agencia Europea del Medicamento considera una enfermedad rara aquella que afecta a un máximo de cinco de cada 10,000 habitantes de la población en la Unión Europea. No obstante, se calcula que en Europa hay unos 30 millones de personas afectadas debido al alto número de enfermedades raras que existen (Nguengang et al., 2020).

Pese al gran número de afectados, la investigación no es suficiente, quizá debido a la enorme diversidad de enfermedades y la baja prevalencia de cada una de ellas por separado. De hecho, son muchas las enfermedades raras que ni siquiera han sido todavía descritas o cuentan con una descripción muy escasa. Un caso de este tipo lo constituye la tetrasomía parcial 13q11q12.12. En la base de datos Small Supernumerary Marker Chromosomes (sSMC) (Lierh, 2009) no se ha descrito ningún caso previo, tan solo se informa de dos casos con trisomías de la misma región con afectación clínica.

No es de extrañar, por tanto, que no exista una descripción fenotípica ni evidencia científica que avale o recomiende algún tipo de tratamiento logopédico. De hecho, la evidencia científica que avale la aplicación de una u otra intervención logopédica en enfermedades raras es muy escasa, con independencia de que esta enfermedad cuente o no cuente con un perfil fenotípico ya descrito. Un ejemplo de esto sería el síndrome de Cornelia de Lange que fue descrito por de Lange en 1933 y no fue hasta 2009 que se publicó por primera vez un estudio sobre la evolución logopédica de un caso único con este síndrome (García y Díez, 2009) o el síndrome de X frágil, que pese a ser la causa de discapacidad intelectual genética más habitual, todavía es poco conocido entre los logopedas (Peñalver y García, 2021).

Consideramos necesario llevar a cabo el presente estudio debido a la falta de una descripción fenotípica detallada de la tetrasomía parcial 13q11q12.12 y de la ausencia de evidencia científica en torno a la efectividad de un posible programa de intervención logopédica, en este caso, centrado en el desarrollo de prerrequisitos lingüísticos y en la implementación de un Sistema Aumentativo de Comunicación.

Descripción del casoProcedemos a continuación a la descripción del caso en el momento en que la niña acude a la clínica a la edad de tres años y cinco meses.

Antecedentes clínicosEl caso que presentamos en este trabajo es el de una niña con una tetrasomía parcial 13q11q12.12 «probablemente de origen patógeno» según el informe genético realizado. En la semana 15 de gestación se detectó la presencia de un cromosoma marcador en todas las metafases que se analizaron (47, XX, +mar). En septiembre de 2017 se realizó un parto inducido por oligoamnios y el resultado del test Apgar fue de 6, 9, 10 al nacimiento. A la edad de 21 meses se realizaron los primeros estudios diagnósticos. Tras descartar que el cromosoma marcador fuera heredado y otras posibles hipótesis diagnósticas, se concluyó mediante Array CGH 180K la presencia de una tetrasomía parcial del cromosoma 13. La niña tenía 38 meses en el momento del diagnóstico genético. En enero de 2022, a la edad de cuatro años y cuatro meses, se detectó un quiste subaracnoideo milimétrico por delante del polo temporal anterior izquierdo rodeando el hemisferio cerebeloso izquierdo, no obstante, sin posterior relevancia médica o clínica. Para la realización de este estudio se contó con el consentimiento informado de los progenitores de la niña, quienes firmaron el documento de participación voluntaria informada. La presente investigación se ha llevado a cabo cumpliendo con los Principios de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM).

Fenotipo craneofacialLa niña objeto de estudio presenta fenotipo craneal normal. El fenotipo facial se caracteriza por perfil mesofacial con facies peculiar de tipo adenoidea con ojos globulares, hipercromía idiopática del anillo orbitario, nariz pequeña, corta, con puente nasal ancho y tabique desviado hacia la izquierda. Presenta orejas prominentes y con implantación alta. A nivel oral, presenta labios finos e hipotónicos con eversión del labio inferior y comisuras bucales orientadas hacia abajo. Se aprecia también retrognatia mandibular.

Características motorasSegún el informe de neuropediatría a los 21 meses de edad, el desarrollo motor cursó con normalidad: debutó la marcha a los 13 meses, no se apreciaban signos de hipotonía y manipulaba con ambas manos. En la actualidad, existe cierta torpeza motora y desarrollo lento de la motricidad fina y gruesa. A partir de los cuatro años se decide aplicar tratamiento de terapia ocupacional y fisioterapia en su centro escolar para estimular las habilidades motoras.

Características conductualesLa niña presentaba frecuentes conductas de oposición, frustración, rabietas y de obsesivo apego a personas y objetos.

Características comunicativasEn la primera exploración neuropediátrica realizada a los 21 meses, se informa de que decía únicamente «mamá» y «más». Presentaba jerga ininteligible. Era capaz de señalar lo que quería. Entendía órdenes sencillas y conocía algunas partes del cuerpo. Ante la ausencia de desarrollo lingüístico en los meses posteriores, fue valorada a los 37 meses de edad donde concluyeron un Trastorno del Desarrollo del Lenguaje que quedó pendiente de confirmación. El posible trastorno del lenguaje detectado por el neuropediatra conduce a la familia a realizar una exploración logopédica, momento en que acude a nuestra clínica a la edad de tres años y cinco meses.

Evaluación (T1)Conviene indicar que las evaluaciones se llevaron a cabo por logopedas que no realizaron posteriormente la intervención logopédica y desconocían los objetivos de la misma. Esto se decidió como medio para asegurar la objetividad de sus juicios clínicos en lo que respecta a los resultados de las distintas evaluaciones. La intervención se llevó a cabo por una única logopeda a lo largo de toda la intervención en el caso.

La primera evaluación se realiza entre febrero y marzo de 2021 y consistió en la administración de las siguientes pruebas: Escalas de Desarrollo del Lenguaje de Reynell III (Edwards et al., 1997), que permite explorar las áreas expresivas y comprensivas del lenguaje, y el Protocolo de Observaciones Complementarias en Atención Temprana, de elaboración propia de la clínica donde es tratada. Este protocolo consta de valoración cualitativa mediante observación directa de prerrequisitos lingüísticos relacionados con atención, discriminación y memoria visual, discriminación y memoria auditiva, imitación, ritmo, intención comunicativa, funciones del lenguaje, comprensión, expresión, conductas, juego espontáneo y dirigido y manipulación y reacción ante objetos (Anexo 1).

Debido a las múltiples y graves dificultades que presentaba la niña en el momento de la primera evaluación, no se pudieron aplicar otras pruebas potencialmente interesantes para evaluar el desarrollo lingüístico y comunicativo de la niña. Por lo tanto, se administraron las Escalas de Desarrollo del Lenguaje de Reynell III (Edwards et al., 1997) y el Protocolo de Observaciones Complementarias en Atención Temprana considerando no solamente su pertinencia desde el punto de vista logopédico, sino también que presentan situaciones de evaluación más adecuadas al caso que otras pruebas disponibles en el mercado.

No obstante, pese a lo anterior, y pese a considerar necesario explorar la posible existencia de alguna alteración anatómica o funcional que interfiriera de manera directa en la aparición de lenguaje oral, no se pudo administrar el Protocolo Anatomofuncional Orolinguofacial (Anexo 2), de elaboración propia, debido a las limitaciones lingüísticas y conductas de oposición de la niña. Este protocolo incluye una exploración anatómica, de funciones neurovegetativas, una exploración funcional y de praxias orofaciales. Sin embargo, se detecta la presencia de dificultad motora ante orden e imitación, aunque de manera espontánea, ejecuta un amplio abanico de movimientos involuntarios con lengua y labios. Esta prueba pudo ser administrada efectivamente en las siguientes evaluaciones.

Los resultados de esta primera evaluación muestran:

- -

Protocolo de Observaciones Complementarias en Atención Temprana. Prerrequisitos del lenguaje. Se observaron severas dificultades atencionales, de discriminación y memoria visual (p. ej., de contacto y seguimiento ocular con el interlocutor), de discriminación y memoria auditiva, de ritmo, de imitación y de intención comunicativa. En relación con las funciones del lenguaje, la niña era capaz de demandar objetos, negar y afirmar de manera gestual.

- -

Escala de Comprensión Reynell III. Dificultades en la comprensión de relaciones de lugar, verbos y asignación de papeles temáticos, vocabulario y gramática compleja que le sitúan en una edad psicolingüística de cuatro meses por debajo de su edad cronológica (puntuación directa: 42; percentil 36).

- -

Escala de Expresión Reynell III. Edad psicolingüística equivalente a un año y nueve meses (puntuación directa: 0; percentil 1) por la incapacidad de expresar de manera oral ningún estímulo, lo que le sitúa 21 meses por debajo de su edad cronológica.

Cabe destacar que, durante la ejecución de la evaluación, se observaron emisiones aisladas de la vocal /a/, con una duración variable y sin un fin comunicativo evidente. Estas emisiones se redujeron en las evaluaciones posteriores.

Basándonos en los resultados obtenidos, se planifica una intervención logopédica de dos sesiones a la semana de 30 minutos de duración cada una. Estas se realizaron siempre en la clínica de logopedia y con la misma logopeda, siendo esta el personal de referencia para la familia y la niña. Si bien no participaba la familia en las sesiones de forma directa, al finalizar cada sesión se les proporcionaban tareas y directrices para reforzar el aprendizaje en el contexto ecológico de la familia. El objetivo general de la intervención consistió en adquirir los prerrequisitos comunicativos para el posterior desarrollo del lenguaje. Los objetivos específicos se consensuaron en colaboración con la familia siguiendo la metodología de los objetivos SMART (Bovend’Eerdt et al., 2009). Esta metodología hace referencia a la planificación de objetivos específicos, medibles, alcanzables y relevantes para la persona y su entorno (ASHA, 2023). Estos fueron:

- -

Objetivo 1. Aumentar los tiempos atencionales.

- -

Objetivo 2. Conseguir una discriminación y memoria visual funcional.

- -

Objetivo 3. Lograr una discriminación y memoria auditiva adecuada para su edad.

- -

Objetivo 4. Alcanzar un adecuado patrón rítmico corporal.

- -

Objetivo 5. Desarrollar la capacidad de imitación.

- -

Objetivo 6. Aumentar la intención comunicativa con sus iguales y adultos.

- -

Objetivo 7. Desarrollar las funciones del lenguaje de manera gestual y verbal (petición, afirmación, negación, respuesta al nombre).

- -

Objetivo 8. Lograr una comprensión léxica y sintáctica adecuada a su edad cronológica.

- -

Objetivo 9. Iniciar la expresión verbal.

- -

Objetivo 10. Reducir la presencia de conductas disruptivas y aumentar la tolerancia a la frustración.

- -

Objetivo 11. Mejorar la producción de movimientos orales no verbales con el fin de aumentar el repertorio de movimientos voluntarios.

Aunque inicialmente se consideró la opción de introducir un sistema aumentativo de comunicación, los resultados de esta evaluación nos llevaron a enfatizar, en la intervención directa, sobre el desarrollo de prerrequisitos comunicativos básicos, al entender que incrementar las habilidades a este nivel tendría un impacto más positivo y rápido en la niña. Una vez obtenidos los avances en esta área fundamental, se trataría de introducir un sistema aumentativo.

Intervención 1De cara a progresar en los objetivos planteados, las tareas llevadas a cabo fueron:

- -

Objetivo 1. Se realizan y encadenan actividades del interés de la niña —colorear, puzles o ver cuentos— en las que debe permanecer sentada durante un periodo corto de tiempo (alrededor de dos a tres minutos).

- -

Objetivo 2. Se realizan tareas de contacto y seguimiento ocular con personas y objetos, responder con gestos a gestos (toma-dame) con juguetes de su predilección (pelotas, plastilina, pinturas, etc.) mediante técnicas de moldeamiento y encadenamiento hacia atrás y habilidades de asociación semántica (p. ej., emparejar objetos por colores).

- -

Objetivo 3. Se llevan a cabo tareas de respuesta al nombre y discriminación de sonidos de animales y personas con apoyo de imágenes, vídeo y pictogramas.

- -

Objetivo 4. Se proponen tareas en las que la niña debe acompañar canciones infantiles con palmas y otros gestos rítmicos empleando diferentes patrones —rápido/lento, fuerte/flojo—.

- -

Objetivo 5. Se elaboran actividades de imitación de sonidos vocálicos, silábicos (C + V) y onomatopeyas a través del uso de gestos de apoyo a la articulación de Monfort y Juárez (1997) y retroalimentación visual en el espejo.

- -

Objetivo 6. Se realizan tareas de su interés con el fin de generar la demanda de un objeto, o tomar y seguir iniciativas de interacción, llamar la atención del adulto y reforzar gestos sociales (saludar y despedirse). Por ejemplo, durante una actividad de dibujo, dejar fuera de su alcance las pinturas de su preferencia para incentivar la demanda (con ayuda de moldeamiento y encadenamiento hacia atrás).

- -

Objetivo 7. Se elaboran tareas de demanda, negación y afirmación con el fin de acompañar la forma gestual adquirida previamente con una emisión verbal. Previamente a realizar distintas actividades en las sesiones se le ofrecía opciones para motivar la elección e incentivar las respuestas.

- -

Objetivo 8. Se llevan a cabo tareas de seguimiento de órdenes sencillas —afirmativas y negativas— con apoyo gestual. Entre las actividades planteadas en las sesiones se le indicaban diferentes órdenes (p. ej., «guarda los lápices dentro de la caja») haciendo uso del vocabulario que hubiera aparecido previamente en la sesión.

- -

Objetivo 9. Se realizan las mismas tareas propuestas en el objetivo 5, es decir, se pretende aumentar la producción partiendo del aumento en la capacidad de imitación de las conductas verbales del logopeda.

- -

Objetivo 10. Para alcanzar este objetivo, las actividades propuestas en los puntos previos se acompañaron de reforzadores positivos —galletas, pegatinas y refuerzo social—.

- -

Objetivo 11. Se diseñan tareas de movilidad lingual no verbal con ayuda de alimentos dulces —búsqueda lingual del alimento ubicado en la parte externa oral— y labiales mediante la imitación en un espejo.

Los objetivos y tareas ahora descritas se realizarían en sesiones como la que describimos en el anexo 3 a modo de ejemplo como sesión tipo.

Resultados (T2)Tras seis meses de intervención y 33 sesiones realizadas, en noviembre de 2021, se procede a una nueva evaluación. Es importante destacar que no se produjeron ausencias reiteradas durante el periodo de intervención puesto que la adherencia al tratamiento fue adecuada. Se administraron las siguientes pruebas: Protocolo de Observaciones Complementarias en Atención Temprana (Anexo 1), Escalas de Desarrollo del Lenguaje de Reynell III (Edwards et al., 1997), Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-III) (Arribas et al., 2006) y el Protocolo Anatomofuncional Orolinguofacial (Anexo 2). Para corroborar que los resultados obtenidos en esta evaluación se estaban generalizando en el contexto familiar, se decide aplicar adicionalmente el Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur (López-Ornat et al., 2005). En la evaluación inicial, no se administró este material dada la severidad del retraso del lenguaje de la niña —su práctica: ausencia de lenguaje productivo—. Este inventario está diseñado para ser administrado a niños de hasta 30 meses de edad, es decir, una edad tope inferior a la de la niña. No obstante, consideramos de interés conocer sus resultados para un análisis cualitativo considerando relevante, además, involucrar a los padres y tener nuevos datos relativos a la producción de vocabulario, principalmente. Por otro lado, se decide aplicar el PPVT-III (Arribas et al., 2006) para ahondar en el conocimiento sobre el léxico receptivo de la niña. Las Escalas de Desarrollo del Lenguaje de Reynell III (Edwards et al., 1997) incluyen ya una subprueba de vocabulario comprensivo, pero los avances observados en las sesiones clínicas hacían pensar que era posible ya administrar el Peabody, lo que serviría para tener una información más completa acerca del nivel léxico de la niña. En particular, la administración de este test permitía saber qué vocabulario concreto disponía la niña para, con base en ello, planificar las sesiones e incrementar tanto el lenguaje comprensivo como el expresivo.

Los resultados de esta evaluación, en relación con los prerrequisitos del lenguaje, mediante la aplicación del Protocolo de Observaciones Complementarias en Atención Temprana muestran:

- -

Atención. Es capaz de permanecer sentada durante cinco minutos. En algunas actividades de su interés, logra mantener la atención durante 10 minutos, aunque muestra inquietud motora.

- -

Discriminación/memoria visual. Ha adquirido la capacidad de seguimiento ocular de objetos, de reaccionar corporalmente a cambios físicos de su entorno, responder con gestos a gestos (toma/dame) y emparejar objetos según el color.

- -

Discriminación/memoria auditiva. Responde a su nombre, indica de dónde proceden los sonidos y es capaz de discriminar sonidos de animales y personas.

- -

Ritmo. Puede acompañar canciones con gestos rítmicos con diferentes patrones (rápido/lento, fuerte/flojo).

- -

Imitación. La niña ha aprendido a imitar sonidos vocálicos (/a/, /e/, /i/ y /o/), sílabas (CV) con /m/, /p/, /b/ y /t/, onomatopeyas, palabras (sustantivos y verbos), frases de dos elementos (dame agua), acciones simples (peinarse) y gestos faciales con dificultad. Las limitaciones motoras que se observan durante los primeros meses de intervención impiden que muchos de estos sonidos sean inteligibles.

- -

Intención comunicativa. Contacta la mirada con su interlocutor, sonríe como respuesta, comienza a solicitar objetos con una aproximación a la emisión vocal, toma la iniciativa de interacción para demandar ante una necesidad, sigue la iniciativa de interacción, llama la atención del adulto y es capaz de saludar y despedirse con gesto y emisión vocálica cuando se le recuerda.

- -

Funciones del lenguaje. Acompaña de manera verbal los gestos que realizaba previamente para afirmar, negar y demandar.

- -

Comprensión. Entiende el «no», comprende órdenes sencillas con el apoyo del gesto y órdenes con frases de dos verbos.

- -

Expresión. No presenta ecolalias y emite escasas palabras (sustantivos y verbos) aunque con un habla ininteligible.

- -

Conductas. Se han reducido las conductas disruptivas durante las sesiones, pero sigue mostrando mucha frustración por sus limitaciones comunicativas.

Los datos obtenidos en las Escalas de Desarrollo del Lenguaje de Reynell III (Edwards et al., 1997) muestran:

- -

Escala de comprensión. Los resultados se mantienen en comparación con la anterior evaluación, aunque se observa mejoría en las relaciones de lugar y empieza a hacer inferencias con base en un dibujo. Se sitúa en una edad psicolingüística dos meses por debajo de su edad cronológica (puntuación directa: 48; percentil 40).

- -

Escala de expresión. Se obtiene una edad psicolingüística de un año y nueve meses (puntuación directa: 1; percentil 1). No se observan mejoras con respecto a la primera evaluación, pues los datos le sitúan 29 meses por debajo de su edad cronológica, es decir, como en la primera evaluación. La niña denomina todas las palabras simples, pero solo es capaz de emitir una de manera inteligible (taza), requisito indispensable para poder obtener una puntuación positiva. Cabe destacar que todas las emisiones de la niña se acompañaron de una prosodia adecuada. Este aspecto suprasegmental no se pudo examinar en la evaluación inicial debido a la ausencia de lenguaje y a las emisiones vocálicas sin evidente intención comunicativa.

La puntuación obtenida en la prueba PPVT-III (Arribas et al., 2006) sitúa a la niña en una edad equivalente a cuatro años y nueve meses (percentil 75) en léxico receptivo. Por su parte, en el Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur (López-Ornat et al., 2005) se obtiene en el apartado de «vocalizaciones» una edad equivalente de 1:10 (28 meses por debajo de su edad), mientras que en el área de «vocabulario expresivo» se observa un desfase de 33 meses (edad equivalente a 1:5). En el bloque de «gramática», en el apartado de «terminaciones de palabras» se encuentra en una edad equivalente a 1:7 (31 meses por debajo de su edad cronológica). Por último, realiza combinaciones de palabras con una longitud media de enunciado de dos elementos, lo que la sitúa con 18 meses de desfase con respecto a su edad cronológica (edad equivalente a 2:8).

Debido a sus conductas de oposición y rechazo por hipersensibilidad, en el Protocolo Anatomofuncional Orolinguofacial, únicamente se pudo llevar a cabo una exploración funcional y de praxias orofaciales. Los resultados obtenidos fueron:

- -

Labios. Realiza gesto de beso y algunos esquemas vocálicos (/a/, /e/, /i/ y /o/) por imitación.

- -

Lengua. Es capaz de hacer movimientos de propulsión y retropropulsión, y moviliza la lengua de una comisura a otra por imitación, pero lo realiza con el ápice elevado e imprecisión.

- -

Praxias orofaciales. Solo es capaz de sacar la lengua de manera voluntaria y abrir la boca si va acompañada de la vocalización /a/ por imitación.

Al tener en cuenta los resultados obtenidos en esta nueva evaluación, se mantiene la intervención logopédica con una periodicidad de dos sesiones a la semana de 30 minutos de duración cada una. Los objetivos generales de esta intervención consistieron en (1) aumentar el lenguaje comprensivo y expresivo, así como (2) mejorar la ejecución de movimientos voluntarios orofaciales. Los objetivos específicos fueron:

- -

Objetivo 1. Adquirir los prerrequisitos comunicativos aún no desarrollados: específicamente respetar el turno de habla, pedir información, expresar sentimientos y experiencias, así como responder a su nombre y edad.

- -

Objetivo 2. Progresar en los prerrequisitos comunicativos ya alcanzados: mantenimiento de la atención, seguimiento ocular e imitación.

- -

Objetivo 3. Instaurar un Sistema de Comunicación Aumentativo (comunicación bimodal) (Monfort y Juárez, 1997).

- -

Objetivo 4. Aumentar el número de emisiones verbales.

- -

Objetivo 5. Mejorar la inteligibilidad del habla.

- -

Objetivo 6. Reducir la hipersensibilidad orofacial.

- -

Objetivo 7. Lograr una ejecución precisa de movimientos orofaciales voluntarios.

- -

Objetivo 8. Alcanzar un lenguaje comprensivo acorde a su edad cronológica.

- -

Objetivo 9. Incrementar la tolerancia a la frustración y reforzar las conductas participativas durante las sesiones.

Basándonos en los nuevos resultados obtenidos en la evaluación, se realiza un nuevo programa de intervención con la misma duración que el primero. Para progresar en los objetivos planteados, se proponen las siguientes tareas:

- -

Objetivo 1. Se realizan actividades del interés de la niña (colorear, imitación de patrones vocálicos, emparejamiento por categorías semánticas, realización de puzles por turnos, juego de pictogramas de las emociones) enfocadas en respetar el turno de habla, pedir información, expresar sentimientos y experiencias, así como responder a su nombre y edad.

- -

Objetivo 2. Se plantean tareas lúdicas dirigidas a mejorar las áreas atencionales (actividades de su interés mencionadas con anterioridad aumentando el tiempo de ejecución), de discriminación y memoria visual y auditiva (replicación de imágenes sencillas con piezas imantadas y canciones), ritmo (imitación de ritmos con diferentes objetos), imitación (verbales y orofaciales), intención comunicativa y funciones del lenguaje (mediante el empleo del Sistema de Comunicación Bimodal se trabajan fórmulas de cortesía, p. ej., «gracias», «por favor», «perdón», saludos y despedidas).

- -

Objetivo 3. Se diseña un programa de aprendizaje de gestos basado en el Programa Elemental de Comunicación Bimodal para Padres y Educadores (Monfort et al., 2018) al haber logrado un adecuado contacto ocular y haber incrementado sus tiempos atencionales y su capacidad de imitación gestual. Se seleccionó el vocabulario cotidiano y funcional de la niña con la colaboración de los padres y se entrenó junto con la familia y colegio basándose en categorías semánticas mediante el juego.

- -

Objetivo 4. Se elaboran actividades de imitación de sonidos vocálicos, silábicos (C + V), onomatopeyas, además de sustantivos, verbos, adjetivos y artículos con apoyo de la comunicación bimodal, pictogramas, imágenes y objetos reales.

- -

Objetivo 5. Se llevan a cabo tareas de repetición de sílabas, palabras y pseudopalabras —aumentando progresivamente el número de sílabas— con el repertorio vocálico y consonántico adquirido. Estas actividades se complementan con gestos de apoyo a la articulación de Monfort y Juárez (1997) y códigos de colores.

- -

Objetivo 6. Se realizan masajes orofaciales pasivos y juegos empleando diferentes texturas (principalmente crema de cacao y diferentes cabezales del dispositivo vibratorio Z-Vibe), temperaturas (frío-calor) y vibración a través del uso del dispositivo Z-Vibe® (EE.UU.).

- -

Objetivo 7. Se diseñan tareas de praxias linguales con ayuda de alimentos dulces —búsqueda lingual del alimento ubicado en la parte externa oral— y labiales mediante orientación física con elevadores linguales y depresores; y la imitación (tras retirar las ayudas previas) en un espejo.

- -

Objetivo 8. Se llevan a cabo tareas de seguimiento de órdenes de una mayor complejidad (p. ej., «guarda el osito en el armario y siéntate en la silla naranja») y actividades de comprensión de relaciones de lugar, de verbos y asignación de papeles temáticos, vocabulario y gramática compleja e inferencias a través de dibujos.

- -

Objetivo 9. Para alcanzar este objetivo, las actividades propuestas en los puntos previos se acompañaron de reforzadores positivos, fundamentalmente empleando reforzadores sociales.

En el Anexo 4 puede verse una sesión tipo de las realizadas con base en los objetivos y tareas descritas anteriormente. Del mismo modo que durante la primera fase de la intervención, la familia colaboró de manera activa durante el tratamiento. La metodología implementada fue similar; se les proporcionó y explicó con detalle el material necesario para realizar las tareas en el entorno natural mientras se analizaban y resolvían las cuestiones surgidas en su entorno.

Resultados (T3)Tras seis meses y 37 sesiones de intervención con buena adherencia al tratamiento, se procede a una nueva evaluación, en mayo de 2022. Se administraron las siguientes pruebas: Protocolo de Observaciones Complementarias en Atención Temprana (Anexo 1), Escalas de Desarrollo del Lenguaje de Reynell III (Edwards et al., 1997), Test Breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT) (Cordero y Calonge, 2011) y Protocolo Anatomofuncional Orolinguofacial (Anexo 2).

Los resultados de esta evaluación, en relación con los prerrequisitos del lenguaje, mediante la aplicación del Protocolo de Observaciones Complementarias en Atención Temprana muestran:

- -

Atención. Es capaz de permanecer sentada y realizar actividades de su interés durante 10 minutos manteniendo atención, aunque con inquietud motora.

- -

Discriminación/memoria visual. Ha adquirido la capacidad de emparejar objetos atendiendo a la categoría semántica de los mismos (animales, ropa, útiles escolares, entre otros).

- -

Discriminación/memoria auditiva. Ha conseguido discriminar sonidos corporales y de ambiente.

- -

Ritmo. Mejora la coordinación con respecto a la evaluación anterior.

- -

Imitación. La niña ha aprendido a imitar el sonido vocálico /u/, sílabas (CV) con /d/, /n/ y aproximación de /f/, aumenta la inteligibilidad en palabras bisílabas (sustantivos y verbos) y frases de dos elementos y aumenta el repertorio en gestos faciales, aunque mantiene dificultad motora, especialmente en la lengua. Pese a ello, estas limitaciones motoras siguen alterando la inteligibilidad del habla.

- -

Intención comunicativa. Ha adquirido el uso de protodeclarativos. Es capaz de solicitar objetos con emisión verbal («dame más») acompañado del empleo de comunicación bimodal (Monfort y Juárez, 1997).

- -

Funciones del lenguaje. Responde a su nombre y edad de forma oral.

- -

Comprensión. Mantiene su nivel de comprensión oral similar a la evaluación anterior.

- -

Expresión. Disminución de ecolalias y jerga ininteligible. Es capaz de emitir adjetivos («feo» y «guapo») y artículos («el» y «la»), a pesar de la imprecisión articulatoria.

- -

Conductas. Desde la implantación de la comunicación bimodal (Monfort y Juárez, 1997), ha reducido considerablemente la frustración. Inicia con el juego simbólico.

Los datos obtenidos en las Escalas de Desarrollo del Lenguaje de Reynell III (Edwards et al., 1997) muestran:

- -

Escala de comprensión. Se observan mejoras en la comprensión de relaciones de lugar, la comprensión de verbos y asignación de papeles temáticos, vocabulario y gramática compleja e inferencias con base en un dibujo. Si bien la puntuación directa es 3 puntos mayor con relación a la evaluación anterior, los resultados le sitúan todavía en una edad psicolingüística cuatro meses por debajo de su edad cronológica (puntuación directa: 51; percentil 29).

- -

Escala de expresión. Se obtiene una edad psicolingüística de dos años y cinco meses (puntuación directa: 16; percentil 10) que le sitúa 29 meses por debajo de su edad cronológica. La niña denomina todas las palabras simples de manera inteligible —a excepción de dos ítems—. Además, ya es capaz de expresar verbos y frases en donde concuerda correctamente en tercera persona, aunque con escasa inteligibilidad en la mayor parte de la prueba (tabla 1).

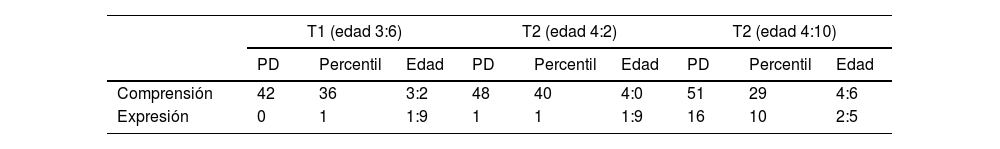

Tabla 1.Resumen de los resultados obtenidos en las escalas Reynell III (Edwards et al., 1997) en los tres momentos de evaluación (T1, T2 y T3)

T1 (edad 3:6) T2 (edad 4:2) T2 (edad 4:10) PD Percentil Edad PD Percentil Edad PD Percentil Edad Comprensión 42 36 3:2 48 40 4:0 51 29 4:6 Expresión 0 1 1:9 1 1 1:9 16 10 2:5 PD: puntuación directa.

Una vez adquirida una edad cronológica en la que cumplían los criterios para administrar un test de inteligencia y con menos conductas de oposición, se optó por aplicar el K-BIT (Cordero y Calonge, 2011) para conocer el estado cognitivo actual de la paciente y poder plantear objetivos de tratamiento más ajustados a las necesidades y características de la niña. Los resultados obtenidos son:

- -

Subtest de vocabulario. La puntuación directa conseguida es de 20, que se sitúa en un centil 55 y en la categoría descriptiva: medio. Su cociente intelectual (CI) verbal corresponde con una puntuación de 102 +/- 12 con un intervalo de confianza (IC) del 95%.

- -

Subtest de matrices. La puntuación directa es de 15, que corresponde con un centil 86 y la categoría descriptiva: medio-alto. El CI no verbal es de 116 +/- 12, con un IC del 95%.

Las puntuaciones obtenidas en ambos subtest no presentan diferencias estadísticamente significativas y ubican a la niña en la media para su edad cronológica (centil 70).

Como en el caso anterior, una vez que las conductas disruptivas o de oposición han disminuido notablemente, se pudo administrar el Protocolo Anatomofuncional Orolinguofacial (Anexo 3), de manera más exhaustiva, no solo valorando la parte funcional, sino también la anatómica. Los resultados obtenidos fueron:

- -

Exploración anatómica:

- ∘

Biotipo craneal mesofacial.

- ∘

Perfil facial retrognático.

- ∘

Labio superior corto con hipotonía.

- ∘

Frenillo labial superior corto con nacimiento en la papila interdental de los incisivos.

- ∘

Labio inferior corto, evertido y con hipotonía.

- ∘

Lengua de tamaño y configuración normal con hipotonía.

- ∘

Dentición infantil con diastemas en toda la arcada superior e inferior. Encías normales.

- ∘

Paladar blando y úvula de tamaño y configuración normal.

- ∘

Mordida anteroposterior, clase II-II. V. Eje vertical con sobremordida y transversal normal.

- ∘

Nariz pequeña y corta. Puente nasal ancho. Tabique desviado hacia la izquierda.

- -

Exploración de las funciones neurovegetativas:

- ∘

Respiración: nasal de tipo torácica.

- ∘

Soplo: patrón en proceso de adquisición.

- ∘

Deglución.

- ∘

Voz: eutónica con resonancia nasal.

- -

Exploración funcional:

- ∘

Labios. Es capaz de fruncir y distender en contacto, besar e imitar secuencias de esquemas vocálicos por orden e imitación.

- ∘

Lengua. Puede realizar propulsión y retropropulsión, así como dirigir el ápice lingual arriba-abajo, costados y comisuras por orden e imitación alternando ritmos.

- ∘

Praxias orofaciales. Es capaz de sacar la lengua, abrir la boca, soplar en ocasiones, cerrar los ojos y dirigir la lengua hacia arriba y hacia las comisuras por orden e imitación.

- ∘

Reflejos. Se ha podido observar que persisten los reflejos de mordida y succión, junto con un reflejo nauseoso exacerbado.

Tal y como ocurría en evaluaciones anteriores, su repertorio de movimientos orofaciales es mayor de manera involuntaria que voluntaria. No ha sido posible llevar a cabo una exploración de frenillo sublingual, paladar duro y amígdalas.

DiscusiónPese al elevado número de personas con enfermedades raras en el mundo (Nguengang et al., 2020), contamos en la actualidad con muy pocos estudios que aporten evidencia científica acerca de la efectividad de los tratamientos. Esta falta de conocimiento clínico es aún más sobresaliente en el caso de la logopedia, pues prácticamente no existen estudios publicados que muestran la efectividad de las intervenciones llevadas a cabo; todo esto pese a que, de facto, un gran número de personas con enfermedades raras están recibiendo estos tratamientos logopédicos. En cierta medida, la gran cantidad de posibles enfermedades y la heterogeneidad de sus características hacen que esta tarea sea muy compleja. No obstante, conocer la eficacia de las intervenciones previas de otros profesionales es fundamental para poder realizar intervenciones adecuadas, y basadas en la evidencia, en los futuros casos. Destacamos, por tanto, el hecho de que el trabajo logopédico basado en la evidencia requiere de estudios previos que, precisamente, aporten una base sólida de conocimientos a nuestro desempeño. La importancia de la Práctica Basada en la Evidencia (PBE) está fuera de toda duda, aunque quizá su aceptación en nuestra profesión requiera de mayor difusión (Briones et al., 2023) pues contribuye, entre otras cosas positivas, a alejarse de los tratamientos pseudocientíficos (ver Briones et al., 2023; Fresneda et al., 2012).

La relevancia del caso que presentamos en este estudio reside no solamente en que se trata de una enfermedad rara sin descripción previa alguna, sino que permite desde el punto de vista logopédico abordar diversas áreas de intervención, tales como el lenguaje oral tanto comprensivo como expresivo, el área miofuncional, la comunicación mediante sistemas de comunicación aumentativa (Sotillo, 2013) y también la parte conductual. Por tanto, y solo en aparente contradicción con la defensa a la necesidad de contar con evidencia específica para cada uno de los síndromes genéticos con alteraciones de interés logopédico, nuestra intervención se centró en las características específicas de la niña, sin que tuviera propiamente ningún peso clínico el diagnóstico.

La intervención comenzó al fomentar el desarrollo de los prerrequisitos necesarios para el posterior desarrollo, así, se contempló el desarrollo de tareas centradas en el aumento del contacto y seguimiento ocular o el aumento del uso de gestos, como los de toma-dame, siempre tratando de centrarnos en los intereses de la niña. Estos prerrequisitos son necesarios para desarrollar posteriormente otras áreas pues, como sabemos, el desarrollo de los niños es multimodal y dinámico, es decir, el desarrollo en unas áreas impacta en otras que, a su vez, retroalimentan a aquellas (Murillo y Casla, 2020, López-Ornat, 2011). Después de haber observado una mejoría en estas habilidades, se planteó persistir en ellas, pero también comenzar con otras habilidades como la introducción de un sistema aumentativo para facilitar la comunicación y el incremento posterior de oralidad (Sotillo, 2013). Los resultados de este objetivo, como los de otros, tales como el seguimiento de órdenes o la repetición de sonidos lingüísticos como palabras y pseudopalabras (cuyo uso logopédico ha sido más habitual con fines de evaluación que de intervención, Mariscal y Gallego, 2013; Rujas et al., 2017), han sido satisfactorios también.

En definitiva, la intervención llevada a cabo pone de manifiesto la evolución favorable de la niña. Dicha evolución es constante, aunque lenta, pero se han conseguido los objetivos terapéuticos planteados en cada una de las evaluaciones. En esta intervención se fijaron dos objetivos principales, a saber, el desarrollo de los prerrequisitos lingüísticos en un primer momento y el desarrollo de un sistema aumentativo en un segundo momento. Ambos objetivos pueden producir un avance lento inicialmente, pues no se pone el foco propiamente en el lenguaje oral y su desarrollo, pero consideramos que apuntala el desarrollo futuro, lo que explicaría el avance sostenido de la niña. En todo caso, conviene indicar que los objetivos han sido replanteados constantemente, siguiendo la metodología de los «objetivos SMART» (Bovend’Eerdt et al., 2009) en colaboración continua con la familia. Esto no solo afianza la adherencia del tratamiento de la familia, sino que permite empoderarlos dotándolos de estrategias para contribuir en el progreso de la niña.

A modo de conclusión, podemos indicar que la falta de evidencia científica acerca de la efectividad de las intervenciones logopédicas en personas con enfermedades raras dificulta enormemente el objetivo de trabajar basándonos en la evidencia. Aunque quizá no se pueden desarrollar protocolos y evaluar intervenciones para cada uno de los síndromes raros que existen con interés logopédico, sí es posible realizar investigaciones que aporten marcos generales o aproximaciones que han resultado satisfactorias para los intereses de las personas afectadas por estos síndromes. En esta investigación, precisamente, presentamos los objetivos y la intervención llevada a cabo con un notable éxito sobre una niña aquejada de una enfermedad rara para la que no existía descripción previa. Aunque la gran diversidad de enfermedades raras que existen puede explicar, hasta cierto punto, la escasez de evidencia científica, no la justifica completamente. Por este motivo se aporta en este estudio una intervención logopédica en un caso de enfermedad rara con el objetivo de proporcionar evidencia científica de la eficacia de un programa de intervención en uno de estos casos.

FinanciaciónEste trabajo no ha recibido ningún tipo de financiación.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.