La circunferencia de cintura (CC) y la relación circunferencia de cintura/talla (CT) son medidas antropométricas muy utilizadas en la práctica clínica para valorar la grasa visceral y por tanto el riesgo cardiovascular. Sin embargo, los umbrales de riesgo para diferentes rangos de índice de masa corporal (IMC) no han sido suficientemente validados.

ObjetivoDeterminar la distribución de CC y CT en función de los puntos de corte de IMC actualmente vigentes para definir el sobrepeso y la obesidad.

Material y métodosSe determinó la CC, la CT y el IMC en 3521 pacientes adultos (mayores de 18 años) atendidos en las consultas de endocrinología y nutrición.

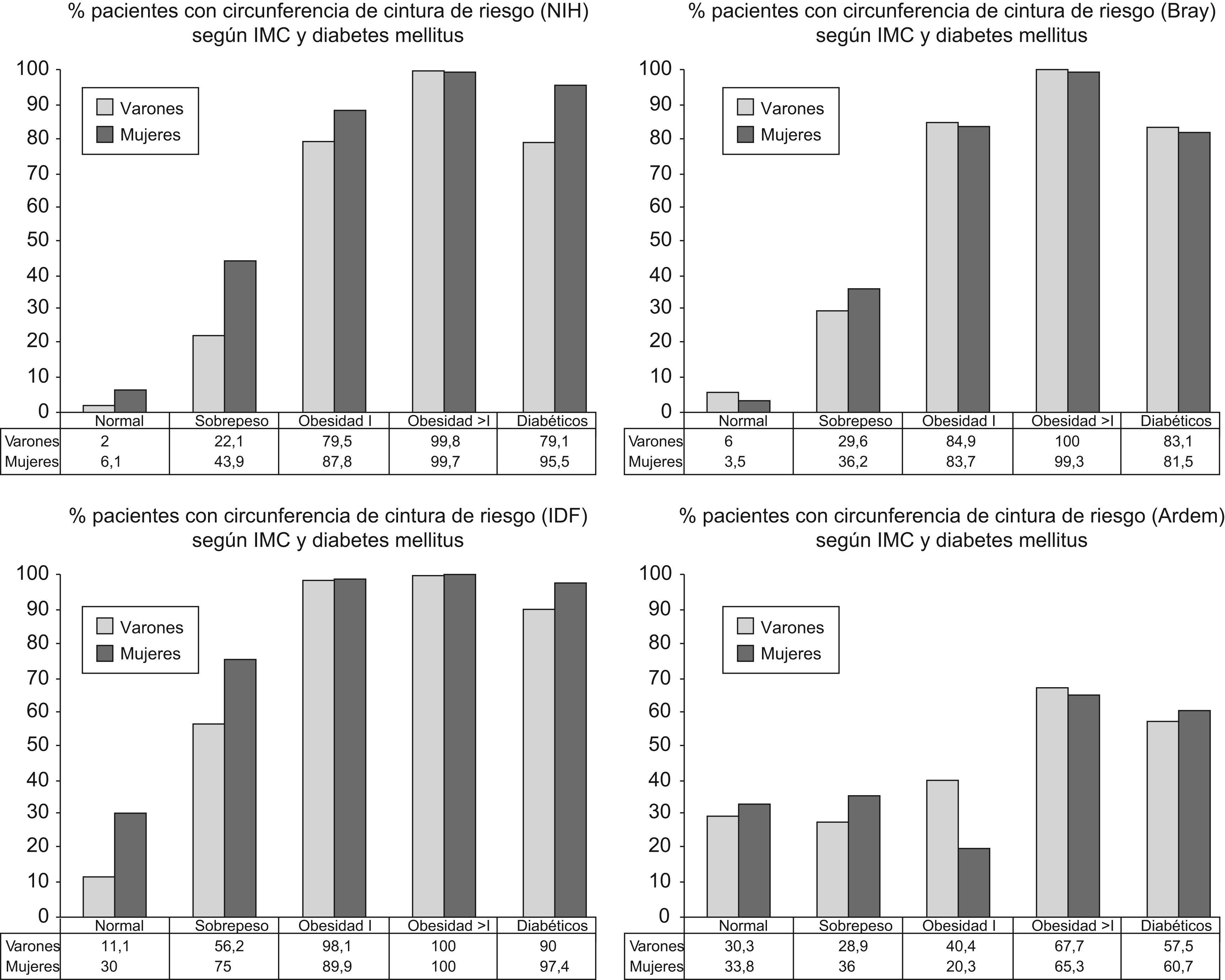

ResultadosEl 20,8% (734) de los pacientes eran diabéticos. El 82,1% de los pacientes diabéticos eran obesos, así como el 75% de los no diabéticos. Los umbrales de riesgo para la CC propuestos por el National Institute of Health ([NIH], «Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos»: 102cm para varones, 88cm para mujeres), Bray (100cm para varones, 90cm para mujeres) y por la International Diabetes Federation ([IDF], «Federación Internacional de Diabetes»: 94cm para varones, 80cm para mujeres), fueron superados por el 92,9%, 94,8% y 98,4% de los hombres obesos; por el 96,8%, 95,5% y 99,7% de las mujeres obesas; por el 79,1%, 83,1% y 90% de los varones diabéticos y por el 95,5%, 81,5% y 97,4% de las mujeres diabéticas, respectivamente. En el 58,4% de los varones obesos, el 54,2% de las mujeres obesas, el 57,5% de los hombres diabéticos y el 60,7% de las mujeres diabéticas se sobrepasaron los umbrales de riesgo para la CC adaptados al grado de obesidad (90, 100, 110 y 125cm para varones y 80, 90, 105 y 115cm para mujeres con IMC normal, sobrepeso, obesidad grado i y obesidad mayor que grado i, respectivamente). En los varones la CC era mayor, y el IMC y la CT menor que en las mujeres. La CC de las mujeres diabéticas igualaba a la de los varones, y tanto la CC, como la relación CT y el IMC eran mayores en estas que en las no diabéticas (p<0,001). Asimismo, la CC (p<0,005), la CT (p<0,001), y el IMC (p<0,05) en los varones diabéticos era mayor que en los no diabéticos.

ConclusiónLos umbrales de CC categorizados por IMC discriminan mejor a los sujetos diabéticos y obesos que los umbrales únicos, y pueden ser representados gráficamente como distribución de percentiles.

Waist circumference (WC) and the waist-to-height ratio (WHtR) are anthropometric measures widely used in clinical practice to evaluate visceral fat and the consequent cardiovascular risk. However, risk thresholds should be standardized according to body mass index (BMI).

ObjectiveTo determine the distribution of WC and WHtR according to the BMI cut-points currently used to describe overweight and obesity.

Materials and methodsWC, WHtR and BMI were measured in 3521 adult patients (>18 years) attended in Endocrinology and Nutrition units.

ResultsA total of 20.8% (734 patients) were diabetic. Obesity was found in 82.1% of diabetic patients and in 75% of non-diabetic patients. The WC thresholds proposed by the National Institute of Health (102cm in men, 88cm in women), Bray (100cm in men, 90cm in women) and the International Diabetes Federation (94cm in men, 80cm in women) were exceeded by 92.9%, 94.8% and 98.4% of obese men, 96.8%, 95.5% and 99.7% of obese women, 79.1%, 83.1% and 90% of diabetic men and 95.5%, 81.5% and 97.4% of diabetic women, respectively. Thresholds adapted to the degree of obesity (90, 100, 110 and 125cm in men and 80, 90, 105 and 115cm in women for normal BMI, overweight, obesity I and obesity greater than I) were exceeded by 58.4% of obese men, 54.2% of obese women, 57.5% of diabetic men and 60.7% of diabetic women. WC was higher in men, and BMI and the WHtR were higher in women. The WC of diabetic women equalled that of men, and WC, WHtR and BMI were higher in diabetic than in non-diabetic women (p<0.001). WC (p<0.005), WHtR (p<0.001) and BMI (p<0.5) were also higher in diabetic than in non-diabetic men.

ConclusionWC and WHtR thresholds by BMI discriminated diabetic and obese patients better than single thresholds, and can be represented graphically by the distribution of percentile ranks of WC and WHtR by BMI.ik

La obesidad es la enfermedad metabólica más frecuente del mundo occidental1. Su importancia deriva tanto de su prevalencia creciente como de su relación con otras enfermedades cardiovasculares y con la diabetes mellitus tipo 2, entre otras.

Existe un acuerdo internacional para definir la obesidad basándose en el índice de masa corporal (IMC)2, calculado como peso (kg)/talla (m)2, porque muestra una buena correlación con la grasa corporal total y es un buen indicador de morbi-mortalidad3–6. Se han establecido para definir el sobrepeso y la obesidad los umbrales de 25 y 30kg/m2 respectivamente en ambos sexos, en todas las razas y para cualquier distribución de tejido graso, a pesar de las conocidas diferencias en el contenido y distribución de la grasa que estas variables condicionan.

La grasa visceral es mejor predictor de riesgo cardiometabólico y de mortalidad que el acúmulo graso subcutáneo7–12. En la práctica clínica se determina mediante la medida de la circunferencia de la cintura (CC), porque es fácil y rápida de medir, muestra una mejor relación con la grasa intra-abdominal medida por tomografía axial computarizada (TAC) que el IMC13, muestra una buena asociación con los factores de riesgo cardiovascular14,15, con el riesgo relativo para desarrollar cardiopatía isquémica y con la mortalidad cardiovascular de forma independiente al IMC7,11,16,17. Además la CC es la medida antropométrica que mejor predice el desarrollo de diabetes mellitus tipo 218–21.

Se han propuesto umbrales de CC a partir de los cuales considerar que el paciente se encuentra en riesgo (National Institute of Health [NIH], «Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos»: 102cm en varones y 88cm en mujeres22; International Diabetes Federation (IDF), «Federación Internacional de Diabetes»: 94cm en varones y 80cm en mujeres, diferentes para cada etnia23; Bray: 100cm en varones y 90cm en mujeres24). Cuando estos umbrales son considerados aisladamente se olvida la variabilidad de la CC en función de la talla (y por tanto del IMC). Para incluirla se pueden elegir umbrales diferentes de CC en función del grado de sobrepeso y obesidad25, o bien relacionar la CC con la talla mediante la relación circunferencia de cintura/talla (CT)15.

Los umbrales de CC y CT en diferentes rangos de IMC no han sido suficientemente validados en la población que atendemos en nuestras consultas, razón por la que nos proponemos como objetivo determinar la distribución de CC y CT en función de los puntos de corte de IMC actualmente vigentes para describir el sobrepeso y la obesidad en pacientes atendidos en las consultas de endocrinología y nutrición. En segundo lugar pretendemos averiguar el porcentaje de pacientes que presentan un CC y CT superior a los umbrales establecidos, y su variabilidad según el sexo y la presencia de diabetes mellitus.

Material y métodosMedimos el peso, la altura, la CC y la CT en 3.521 pacientes de raza blanca (38,1% varones [V]; 61,9% mujeres [M]), que asistieron consecutivamente a las consultas externas de los servicios de endocrinología y nutrición de los hospitales Virgen de las Nieves (Granada), Juan Canalejo (A Coruña), Dr. Peset (Valencia) y Hospital Clínic (Barcelona) entre los años 2000 y 2004. La edad de los pacientes estaba comprendida entre 18 y 96 años (45,5±12,1 años V y 43,8±13,7 años M).

Los pacientes fueron clasificados según el IMC en: normopeso (desde 20 a 24,9kg/m2, 100V, 114M), sobrepeso (desde 25 a 29,9kg/m2, 314V, 271M), obesidad grado i (desde 30kg/m2 hasta 34,9kg/m2, 317V, 443M) u obesidad de grado mayor de i (a partir de 35kg/m2, 613V, 1349M).

De ellos 734 eran diabéticos (48%V; 52%M) y 2787 no lo eran (35,5%V;64,5%M). La condición de diabetes fue definida según criterios de la American Diabetes Association (ADA)26. El 82,1% de los pacientes diabéticos eran obesos y el 75% de los sujetos no diabéticos.

Los parámetros antropométricos se midieron según métodos estandarizados. El peso se midió en kilogramos y la altura en metros usando un estadiómetro. El IMC se calculó dividiendo el peso en kg entre el cuadrado de la altura en metros. La CC se midió en cm en el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca en el paciente de pie y en espiración. La CT se calculó dividiendo la CC entre la altura, ambos en centímetros.

Los datos fueron recogidos y manejados en una hoja de cálculo de Excel 2003. A continuación se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables determinando la media y las desviaciones estándar de las variables continuas. Se calculó el porcentaje de pacientes que superaban los umbrales de CC de riesgo propuestos por NIH, IDF, Bray, y Ardern et al22–25. Para la NIH los umbrales son 102cm en varones y 88cm en mujeres22. Para la IDF son 94cm en varones y 80cm en mujeres en la raza blanca23. Bray considera alto riesgo 100cm para varones y 90cm en mujeres24. Los umbrales establecidos por Ardern et al son 90, 100, 110 y 125cm en varones y 80, 90, 105 y 115 en mujeres con IMC normal, sobrepeso, obesidad i y obesidad ii o más, respectivamente25.

Se llevaron a cabo estudios de correlaciones y análisis de regresión lineal para estudiar la asociación del IMC con la CC y CT en pacientes diabéticos y no diabéticos.

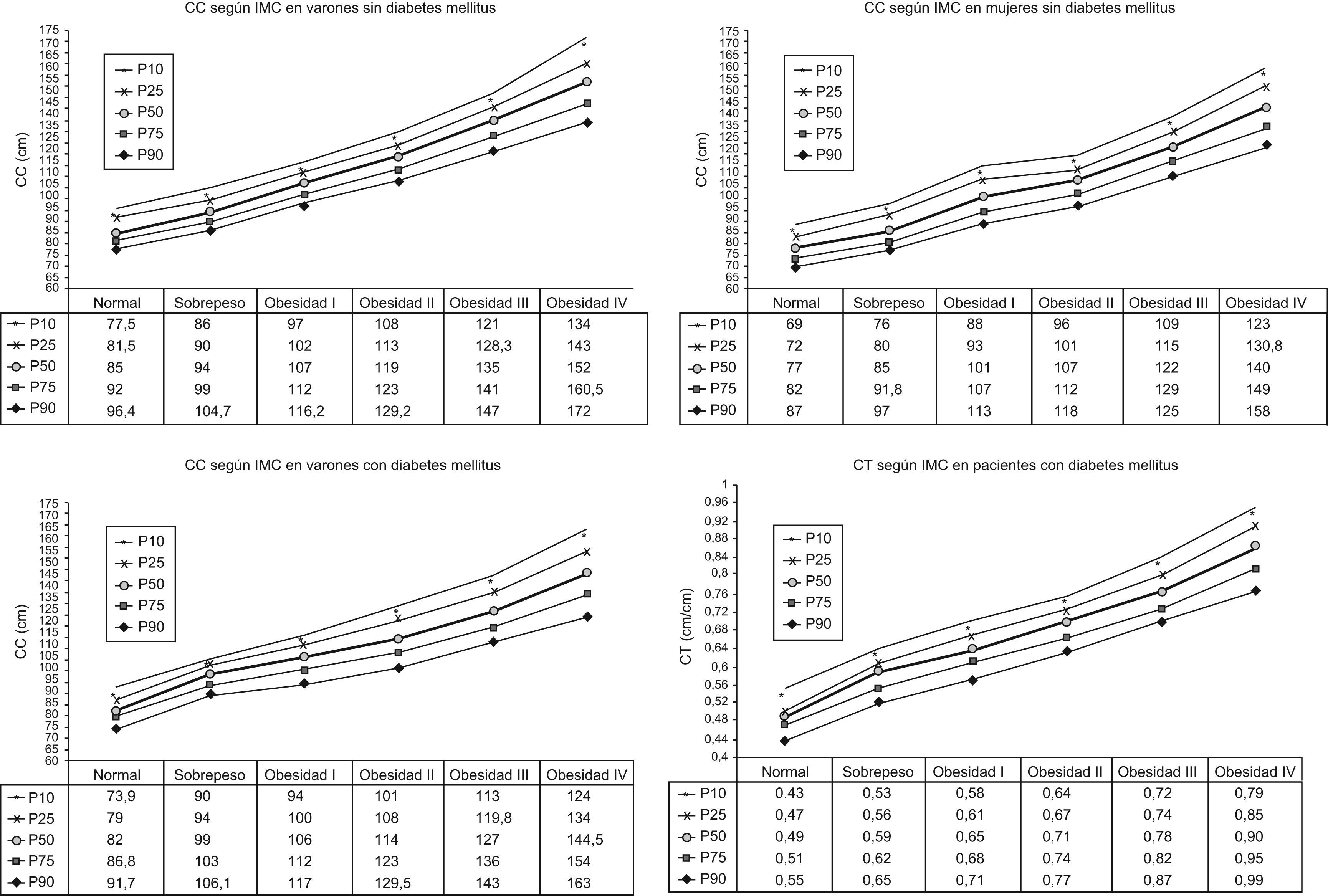

Se calcularon los percentiles 10, 25, 50, 75 y 90 para cada rango de IMC (normal, sobrepeso y obesidad desde 30kg/m2).

La estadística básica, las correlaciones y el análisis de regresión lineal, y la distribución de CC y CT por percentiles agrupados según IMC, fueron realizadas con la ayuda del programa informático SPSS 12.0. Se utilizaron el coeficiente de correlación de Spearman, y los test de Student o de Mann-Whitney para comparación entre grupos, después de comprobar el ajuste a la normalidad mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. Se consideraron significativos los valores de p<0,05.

ResultadosLos umbrales de CC propuestos por NIH, Bray e IDF fueron superados respectivamente por el 92,9%, 94,8% y 98,4% de los hombres obesos, y por el 96,8%, 95,5% y 99,7% de las mujeres obesas. En el 58,4% de los hombres obesos y el 54,2% de las mujeres obesas, se sobrepasaron los umbrales adaptados al grado de obesidad propuestos por Ardern et al.

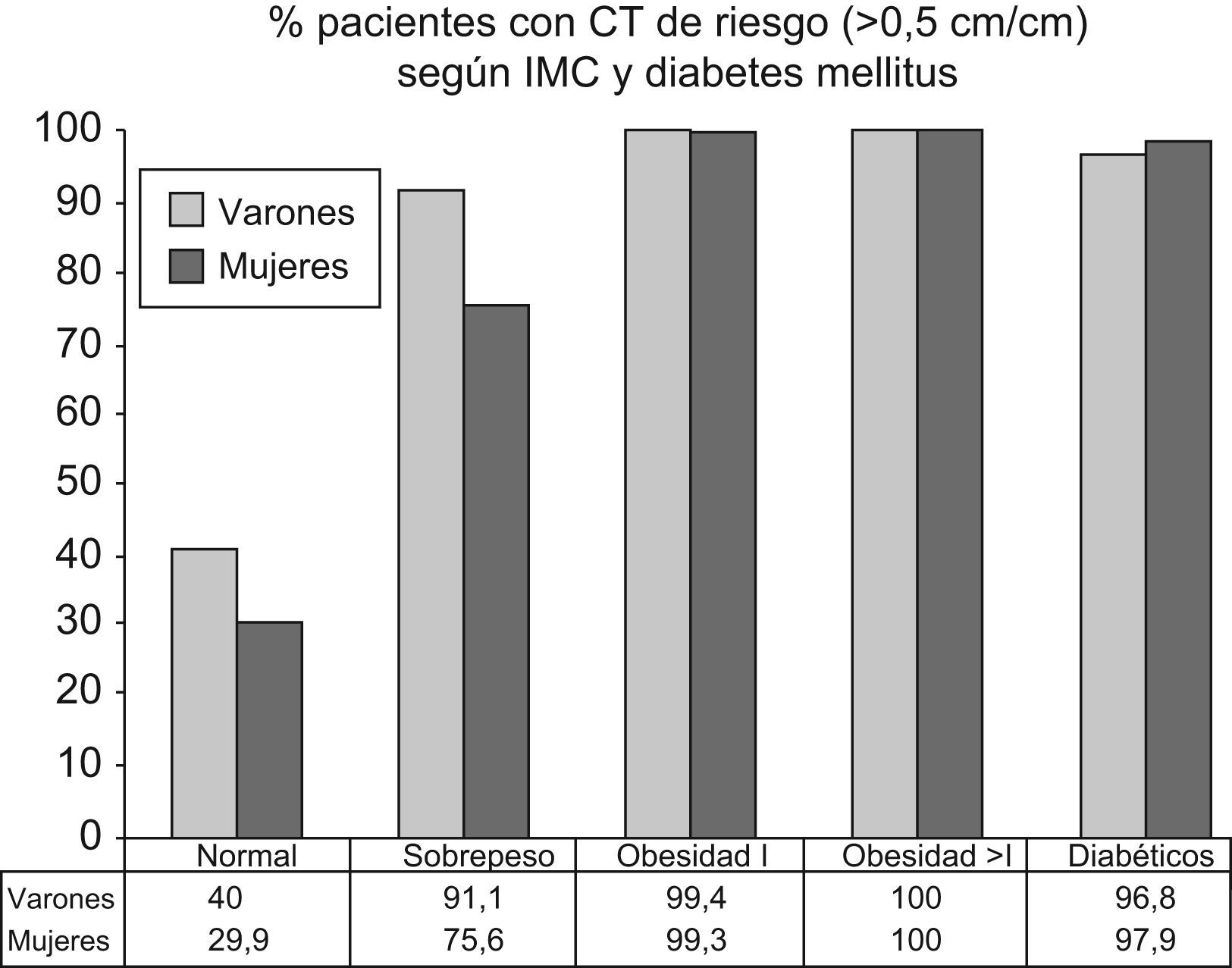

La figura 1 muestra el porcentaje de pacientes que alcanzaron o superaron el umbral de riesgo para cada uno de los límites de la CC propuestos por NIH, Bray e IDF en función del sexo, peso (normal, sobrepeso, y grado de obesidad). Los umbrales propuestos por Ardern et al distinguen entre la obesidad grado i y la de mayor grado. La figura 2 muestra el porcentaje de pacientes que superaron el umbral de la relación CT (0,5) en función del sexo y el peso (normal, sobrepeso, obesidad grado i y superior a i).

Porcentaje de pacientes con circunferencia de cintura (CC) de riesgo mediante los diferentes umbrales propuestos, según índice de masa corporal (IMC) y diabetes mellitus. CC: circunferencia de cintura en cm; NIH: National Institute of Health; IMC: índice de masa corporal en kg/m2; IDF: International Diabetes Federation.

El IMC se correlacionó con la CC y el CT, tanto en los pacientes diabéticos (r: 0,88 y r: 0,88; p<0,001) como en los no diabéticos (r: 0,89 y r:92; p<0,001).

La CC era mayor en los varones que en las mujeres (p<0,001), mientras que tanto el IMC como la CT fue mayor en las mujeres (p<0,001).

No se observaron diferencias significativas en la CC de los pacientes diabéticos en función de sexo, aunque tanto el IMC como la CT seguía siendo mayor en las mujeres que en los varones (p<0,001). La CC, la CT y el IMC era mayor en las mujeres diabéticas que en las no diabéticas (p<0,001). Los varones diabéticos también tenían mayor CC (p<0,005), CT (p<0,001), e IMC (p<0,5) que los que no lo eran.

La CC y la CT eran mayores tanto en los varones como en las mujeres diabéticos con sobrepeso y obesidad (p<0,005). Para pacientes con peso normal las diferencias no fueron significativas.

Hemos elaborado para nuestra población gráficas de estandarización de CC, mediante percentiles 10, 25, 50, 75 y 90 agrupados en rangos de IMC (normal, sobrepeso, obesidad grado i, ii, iii y iv) en población diabética y no diabética (fig. 3). Por no existir diferencias en la CC entre sexos en la población diabética no es necesario elaborar gráficas diferenciadas para este parámetro.

Gráfico de percentiles de las medidas de circunferencia de cintura (CC) y circunferencia cintura/talla (CT) de los pacientes en función del IMC según su condición de diabéticos. CC: circunferencia de cintura en cm; CT: índice circunferencia/talla en cm/cm; IMC: índice de masa corporal en kg/m2.

Aunque la TAC y la resonancia magnética (RNM) se consideran los métodos de referencia para diferenciar los compartimentos grasos27, en la práctica clínica se prefiere la medida de la CC por su sencillez y rapidez de medida y su estrecha relación con la grasa intra-abdominal medida por TAC13. Asimismo, la CC muestra una buena asociación con los factores de riesgo cardiovascular14, con el riesgo relativo para desarrollar cardiopatía isquémica y diabetes mellitus, y con la mortalidad cardiovascular independientemente del IMC7,11,16.

Para valorar este importante parámetro se ha de estandarizar la técnica y lugar de medida de la CC, para evitar variabilidad de los resultados. Escogimos el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca por ser la más aceptada.

Entre otros factores de variabilidad a considerar para valorar los umbrales patológicos de CC se encuentran el sexo, la condición de diabético, la raza, y la edad21. Se ha señalado que un mismo grado de CC puede conferir diferente riesgo según la población en que se estudia y el sexo. Por ejemplo las mujeres y las poblaciones de origen asiático tienen mayor riesgo relativo de presentar enfermedad cardiovascular a menores valores de CC28. Se hace necesario por tanto conocer la distribución de los valores de CC en cada población para posteriormente definir los umbrales de CC que consideremos patológicos, al menos según el sexo y la condición de diabético. En este caso se realizó en pacientes de raza blanca atendidos en las consultas de endocrinología y nutrición, por ser allí donde se concentran pacientes con diabetes y obesidad. Hay que asumir por tanto que los resultados obtenidos no sean generalizables a la población general, donde hay pacientes que no reúnen condiciones para ser derivados a dichas consultas, o para poblaciones de otras etnias. No se ha fraccionado la población en grupos de edad para no disminuir el número de pacientes en cada categoría. Por último hay que señalar que nuestra muestra reúne un número de obesos (y obesos de mayor grado) más elevado que la población general o atención primaria. Por ello se han querido diferenciar en nuestro estudio los pacientes en función de su grado de obesidad.

Los puntos de corte para la CC de la NIH fueron calculados históricamente en función de su relación con un IMC aumentado29. Estos puntos de corte fueron posteriormente considerados «umbrales de riesgo» cuando demostraron predecir el riesgo en pacientes con peso normal, sobrepeso y obesidad leve. Al observar que la distribución de los factores de riesgo variaba en diferentes poblaciones la IDF modificó los puntos de corte para los europeos caucásicos estableciendo unos límites de 94cm en varones y 80cm en mujeres23. Bray por otro lado considera que existe alto riesgo cuando la CC iguala o supera 100cm en varones y 90cm en mujeres (y muy alto riesgo a partir de 120cm y 110cm, respectivamente) en función de la distribución observada en los pacientes del estudio del National Center for Health Statistics americano22. Definir de cualquiera de estas formas un determinado umbral de riesgo supone olvidar que el IMC y la CC se relacionan con los factores de riesgo cardiovascular de manera graduada, no dicotómica9. Además todavía se necesitan trabajos de seguimiento a largo plazo para comprobar la verdadera utilidad en cada población de los umbrales propuestos en cuanto a predicción de riesgo cardiometabólico. Por el momento los umbrales permiten incluir en grupos «de riesgo» a individuos con IMC normal o ligeramente aumentado, pero no añaden información en pacientes con IMC elevados, a los que ya habíamos considerado «de riesgo» sin necesidad de medir la CC, y que presentan factores de riesgo cardiovascular en relación progresiva con su IMC9. Recientemente el seguimiento de la cohorte Data from an Epidemiologic Study on the Insuline Resistance syndrome (DESIR.) ha demostrado la importancia del aumento de la CC y del peso en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con glucemia basal alterada, señalando su mayor impacto en pacientes sin sobrepeso que en aquellos con sobrepeso u obesidad30.

Como puede apreciarse en la figura 1 una gran proporción de los pacientes diabéticos y de los individuos obesos de nuestro estudio superaron los umbrales de riesgo de CC propuestos por la NIH, Bray y la IDF, lo que también ocurre en otros estudios poblacionales. El estudio del Día Internacional de Evaluación de la Obesidad (IDEA) ha valorado recientemente en un corte transversal el IMC y la CC de 168.000 adultos que asistían a una consulta de atención primaria en diferentes partes del mundo12. El 24% de los varones y el 27% de las mujeres eran obesas. Un 29% y 48% respectivamente, tenían un aumento del diámetro de la cintura según criterios NIH. Más de la mitad de los pacientes de este estudio superaron el umbral de riesgo según los criterios IDF.

Por otro lado podemos apreciar en la figura 1 que en nuestra población hay pocos pacientes con IMC normal que superen los umbrales. En definitiva parece superfluo medir la CC en obesos y diabéticos cuando la gran mayoría de ellos superan los umbrales, e innecesario medir la CC en individuos normales si la gran mayoría de ellos no los alcanzan.

La mayoría de los pacientes con acúmulo graso global (aumento de IMC) asocian un acúmulo graso visceral (aumento de CC) y viceversa, pero ambos condicionan riesgos para la salud independientes. El IMC tiene el inconveniente de no distinguir pacientes con diferente composición grasa si tienen igual peso y talla. La CC refleja la distribución de grasa visceral pero considera de igual manera a pacientes con diferente altura. La polémica acerca de elegir uno u otro como objetivo para actuaciones preventivas y terapéuticas se podría resolver con herramientas útiles que combinen ambas determinaciones o bien considerando la relación CT. El estudio IDEA12 encontró un aumento gradual en la prevalencia de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus conforme aumentaba el IMC y la CC, de tal forma que la frecuencia de estas patologías ajustadas por edad, región y tabaquismo aumentó con la CC en cada categoría de IMC, y con el IMC en cada tercil de CC. La relación era más consistente con esta última. La relación entre CC, enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus era observada incluso en pacientes delgados. Algo parecido habían demostrado anteriormente estudios de seguimiento como el Nurser Health Study16 en donde el riesgo de coronariopatía ajustado por edad en mujeres aumentaba con la CC para cada tercil de IMC en el transcurso de 8 años. En este estudio la incidencia de coronariopatía era parecida en mujeres con el menor IMC y mayor CC comparados con las que tenían el mayor IMC y la menor CC. La mayor incidencia se presentaba en las pacientes con mayores IMC y CC. Otros estudios apoyan esta relación del riesgo con el aumento de la CC en cada rango de IMC, de tal forma que dos individuos con igual IMC puedan estar sometidos a un mayor o menor riesgo según tengan mayor o menor CC.

Estas consideraciones han animado a buscar la medida de CC que suponga riesgo añadido dentro de cada categoría de IMC, tal como hizo Ardern C et al25 cuando analizó el riesgo cardiovascular aplicando las escalas de Framinghan a las poblaciones NHANES III (Third National Health and Nutrition Examination Survey) y CHHS (Canadian Heart Health Surveys) y encontró varios umbrales óptimos de CC según categorías de IMC. Estos umbrales sufrían una ligera variación según la edad y el origen étnico.

La relación CT no ha sido considerada lo suficiente, a pesar de ser una buena herramienta para discriminar el riesgo cardiovascular y la diabetes mellitus tipo 2 relacionados con la obesidad, por cuanto incluye tanto la grasa abdominal como la talla. Se han venido considerando niveles de corte para predecir la presencia de factores de riesgo cardiovascular entre 0,46 a 0,62cm/cm, y para actuación de 0,5cm/cm15. Este umbral ha mostrado ser mejor indicador de diabetes y riesgo cardiovascular que la CC y el IMC en estudios transversales poblacionales31, pero deja de ser un discriminador útil cuando estudiamos a nuestros pacientes obesos o diabéticos, quienes lo superaban en casi su totalidad (fig. 2).

Siguiendo esta filosofía hemos buscado en nuestro estudio los pacientes que podrían considerarse de riesgo así como la distribución por percentiles de la CC y CT en cada grado de obesidad.

Como era de esperar por el diferente acúmulo de grasa visceral en relación al sexo los varones tenían una CC mayor que las mujeres, diferencia que se igualaba en los pacientes diabéticos, para quienes no había diferencias de CC entre hombres y mujeres, porque las mujeres diabéticas tenían mayor CC que las que no lo eran.

Relacionando este parámetro con la talla encontramos que la CT es mayor en mujeres diabéticas en relación a los varones diabéticos y a las mujeres no diabéticas, discriminando mejor incluso que la CC en mujeres diabéticas32.

Se puede buscar un horizonte más ambicioso: abordar los riesgos de salud estandarizando los valores de la CC y CT para cada valor de IMC, lo que podría ofrecer información en cualquier paciente, y para cualquier IMC. De esta forma se puede considerar patológico un individuo cuyo CC supere una determinada desviación estándar o percentil según su IMC, en referencia a tablas normalizadas para su población, sexo y condiciones de salud. Queda para estudios futuros buscar la relación con factores de riesgo cardiovascular, eventos cardiovasculares, y morbimortalidad. Este cambio de enfoque aparentemente complicado sería fácilmente aceptado por el clínico, que está habituado a utilizar en otras patologías desviaciones estadísticas sobre parámetros biológicos según una población de referencia (por ejemplo los valores Ts y Zs en las medidas de densidad mineral ósea para la osteoporosis).

En conclusión, la utilidad de la determinación de umbrales aislados de CC para determinar los riesgos para la salud en la población con sobrepeso, obesidad y diabetes tiene limitaciones, que se pueden solventar utilizando umbrales de CC y CT para cada rango de IMC.

El reto final es la estandarización del acúmulo graso visceral en nuestra población, que sirva de punto de partida a otros estudios que determinen el riesgo para la salud que de ello se derive.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.