Las técnicas de imagen cada vez son más utilizadas dentro de la medicina en general y de la ginecología en particular. La ecografía de suelo pélvico, a diferencia de la aplicación ecográfica en las otras subespecialidades ginecológicas, se encuentra bastante estandarizada y con planos de estudios definidos. Dependiendo del transductor utilizado y del modo de aplicación, se han descrito diferentes métodos ecográficos de valoración del suelo pélvico. De todos estos, el estudio transperineal es el más documentado para el diagnóstico de las disfunciones del suelo pélvico. Por ello, el objetivo de esta revisión es describir el método aplicado para realizar un estudio transperineal 2 D y 3-4D del suelo pélvico, describiendo los planos ecográficos necesarios.

Imaging techniques are increasingly used within medicine in general, and in gynaecology in particular. Pelvic floor ultrasound, unlike ultrasound application in the other gynaecological subspecialties, is fairly standardised and with defined study plans. Depending on the transducer used, and the mode of application, different ultrasound methods for evaluating the pelvic floor have been described. Of all these methods, the transperineal study is the most documented for the diagnosis of pelvic floor dysfunctions. Therefore, the objective of this review is to describe the method applied to perform a 2 D and 3-4D transperineal study of the pelvic floor, describing the necessary ultrasound planes.

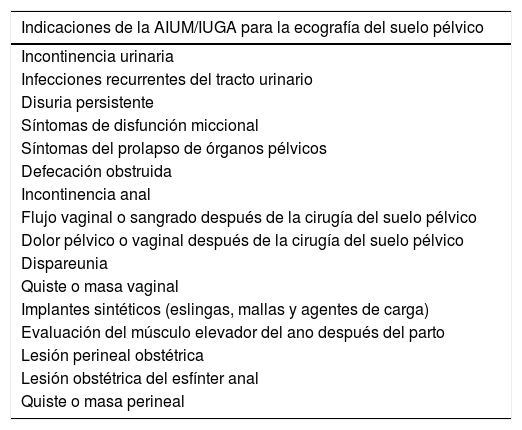

La ecografía se ha ido posicionando en un punto clave dentro de la ginecología, convirtiéndose en una prueba complementaria crucial para las subespecialidades ginecológicas como puede ser la ginecología general, la reproducción asistida o la ginecología oncológica. Su aplicación en las disfunciones del suelo pélvico se encuentra bastante estandarizada y con planos de estudios definidos, lo que permite una curva de aprendizaje relativamente corta1. La ecografía de suelo pélvico ha mostrado ser útil en diferentes aplicaciones clínicas con la patología del suelo pélvico2, como se indica en la reciente revisión de la American Institute of Ultrasound in Medicine/International Urogynecological Association (AIUM/IUGA)3 (tabla 1). No existe, prácticamente, ninguna contraindicación para la ecografía del suelo pélvico, exceptuando aquellos casos en los que no se permita su realización como la presencia de una herida abierta o dolor e incomodidad vulvovaginal severa3. Pese a ello, el estudio ecográfico del suelo pélvico no es una técnica aceptada como herramienta estándar en la práctica clínica.

Indicaciones establecidas por la AIUM/IUGA para la realización de examen ecográfíco uroginecológico

| Indicaciones de la AIUM/IUGA para la ecografía del suelo pélvico |

|---|

| Incontinencia urinaria |

| Infecciones recurrentes del tracto urinario |

| Disuria persistente |

| Síntomas de disfunción miccional |

| Síntomas del prolapso de órganos pélvicos |

| Defecación obstruida |

| Incontinencia anal |

| Flujo vaginal o sangrado después de la cirugía del suelo pélvico |

| Dolor pélvico o vaginal después de la cirugía del suelo pélvico |

| Dispareunia |

| Quiste o masa vaginal |

| Implantes sintéticos (eslingas, mallas y agentes de carga) |

| Evaluación del músculo elevador del ano después del parto |

| Lesión perineal obstétrica |

| Lesión obstétrica del esfínter anal |

| Quiste o masa perineal |

AIUM/IUGA: American Institute of Ultrasound in Medicine/International Urogynecological Association

Dependiendo del transductor utilizado y del modo de aplicación, se han descrito diferentes métodos de estudios ecográficos para la valoración del suelo pélvico. Por ello, podemos recurrir a la ecografía transvaginal, introital o transperineal (translabial). Para la ecografía transperineal, que es la que nos ocupa, generalmente se usan sondas convex de 4 a 8 MHz que se colocan sobre el periné de manera cuidadosa.

La imagen ecográfica transperineal ofrece una serie de ventajas respecto a la exploración clínica, ya que permite limitar los posibles factores de confusión que pueden influir en la patología de suelo pélvico. El llenado de la vejiga vesical o del recto puede influir en la movilidad de los órganos pélvicos durante la maniobra de Valsalva4, llegando a ser un posible factor de confusión fácilmente valorable mediante una ecografía. La disinergia del suelo pélvico se aprecia cuando se le indica a la paciente que realice una maniobra de Valsalva y se produce una contracción del músculo elevador del ano, pudiendo dificultar el diagnóstico del prolapso genital5. La duración y el tiempo del Valsalva también son importantes para establecer el máximo descenso de los órganos pélvicos. De hecho, se establece que el Valsalva óptimo debe durar, al menos, seis segundos para obtener un descenso máximo6. No obstante, la fuerza muscular del pujo no suele ser tan relevante, debido a que aplicar presiones pequeñas es suficiente para obtener un descenso máximo de los órganos pélvicos7.

Instrumentación y modo para la ecografía transperinealComo ya hemos indicado, los transductores aconsejados para la ecografía transperineal son de 4 a 8 MHz. Sin embargo, necesitamos una configuración del ecógrafo para optimizar nuestra imagen, esta puede variar según el modelo o la marca del ecógrafo, por ello, nuestras recomendaciones son generales para ser aplicadas a cualquier equipo. Aconsejamos la máxima apertura de imagen capturada por transductor (mejor si es mayor a 90°) y una profundidad de imagen que permita visualizar todos los órganos pélvicos (la gran mayoría precisa de una profundidad menor a 10 cm). Utilizar dos zonas focales puede mejorar la calidad de la imagen, sin embargo, con un simple foco centrándolo en la zona de estudio es suficiente para obtener una buena calidad de imagen. Aconsejamos la utilización de frecuencias altas y optimizar la imagen con la ganancia (luz que se aplica a la imagen) y el rango dinámico (contraste de grises) para obtener una imagen bien contrastada que permita discriminar las determinadas estructuras anatómicas.

Antes de comenzar el estudio ecográfico, se debe especificar el llenado vesical, ya que para algunos estudios es preferible el vaciado previo. Sin embargo, es aconsejable que el recto esté vacío para obtener una mejor imagen8. El modo de obtener las imágenes ecográficas del suelo pélvico es con la paciente en posición de litotomía dorsal con las caderas flexionadas y abducidas. También puede realizarse la imagen con la paciente de pie. La preparación de la sonda ecográfica se basa en aplicar abundante gel y cubrirla con un guante sin polvo (con polvo afectaría la calidad de la imagen) o con una cubierta de sonda comercial, evitando la presencia de burbujas de aire que pudiesen afectar a la calidad de imagen. Tras ello, se volverá a cubrir con abundante gel y se colocará la sonda sobre el periné de la paciente, de manera cuidadosa, ejerciendo la menor presión posible, con el fin de permitir el descenso pélvico2, sin perder calidad en la imagen y colocando ambos labios menores a los lados del transductor.

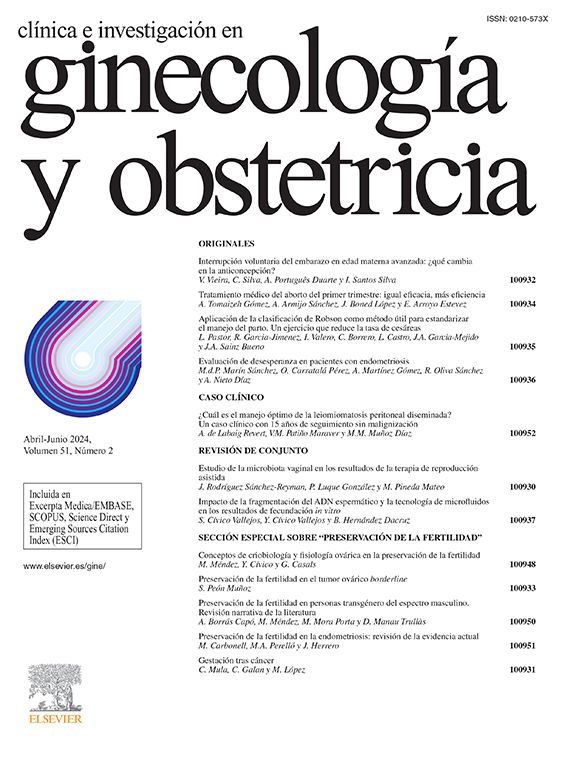

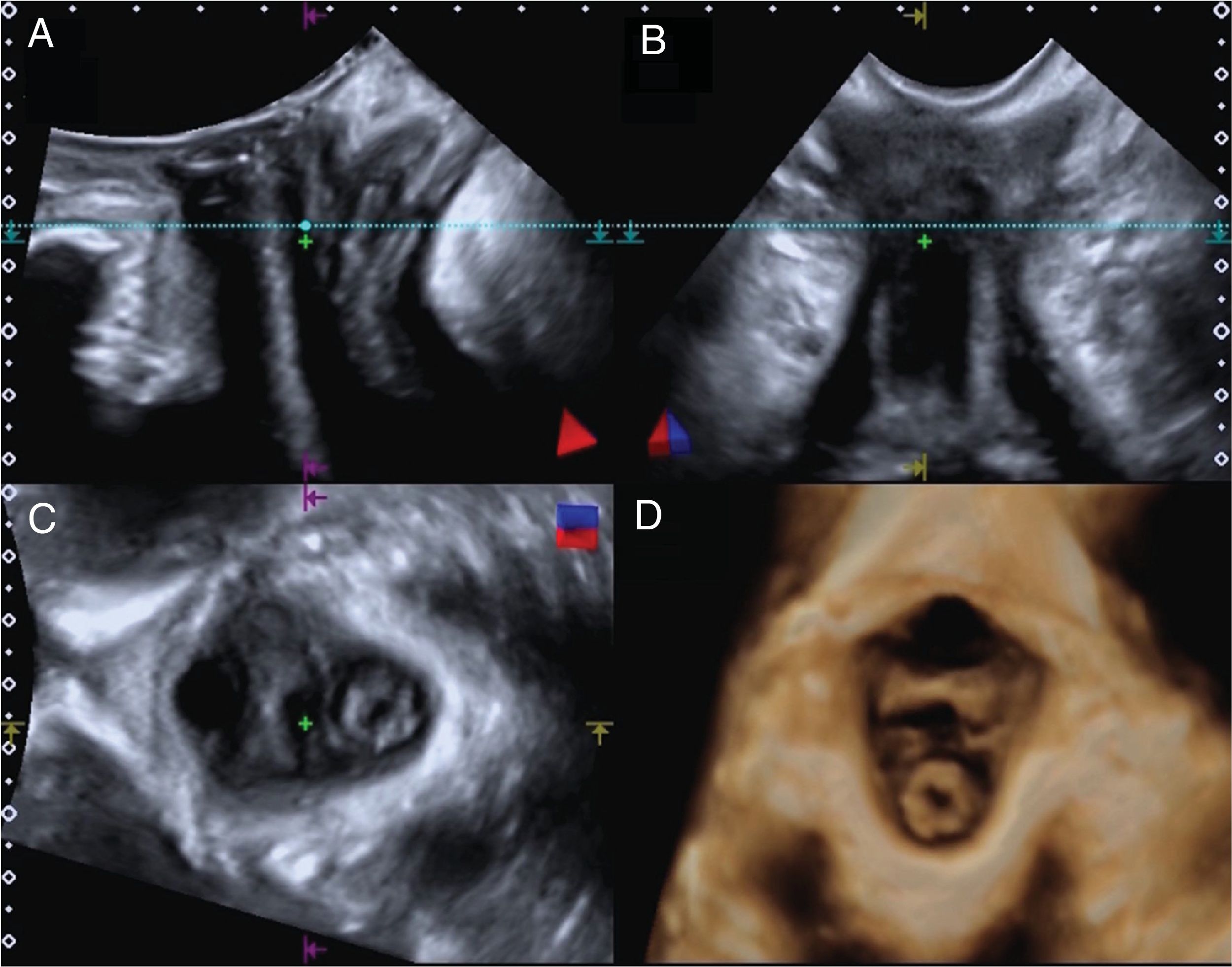

Análisis ecográfico transperineal 2DLa imagen usada como referencia para el estudio del suelo pélvico mediante la ecografía transperineal en 2 D es el plano medio-sagital. Aunque existen discrepancias respecto a la orientación de la imagen ecográfica9, consideramos que la orientación óptima es como la ecografía transvaginal convencional (colocando la región craneoventral a la izquierda y la dorsocaudal a la derecha), para evitar confusión8 (fig. 1). La imagen medio-sagital debe incluir la visión de la sínfisis del pubis delante, el cuello uretral, la vejiga, la vagina, el cuello uterino, el recto y el canal anal. La unión anorrectal nos sirve de referencia como el lugar donde reside la parte central del músculo elevador del ano (fig. 1). Durante la contracción en el plano medio-sagital, el músculo elevador del ano se aproxima al pubis, reduciendo la distancia entre ambos y provocando el ascenso de los órganos pélvicos. Durante la Valsalva se produce el alejamiento entre el músculo elevador del ano y el pubis, aumentando la distancia entre ambos y favoreciendo el descenso de los órganos pélvicos.

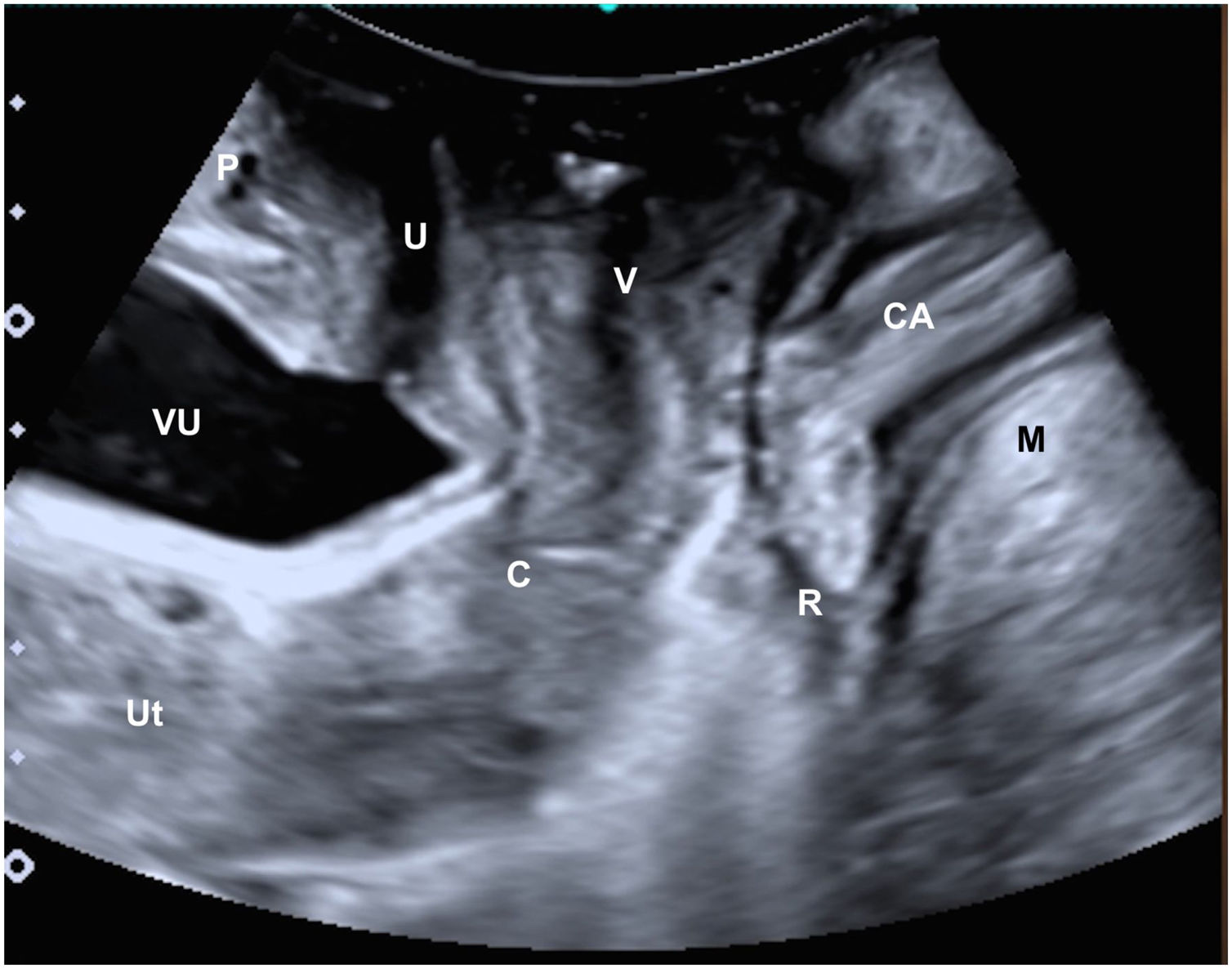

La discriminación ecográfica de los diferentes tejidos depende, en gran medida, de la hidratación, por ello, las mujeres jóvenes presentan mejor calidad de imagen que las pacientes menopáusicas. Esta diferencia entre las interfaces se ve claramente en la valoración vesical llena de orina, observándose la vejiga urinaria de manera nítida. Es importante, también, conocer el ángulo de insonación de las fibras musculares, siendo especialmente relevante en la valoración de la uretra o del complejo esfinteriano anal. Esto hace que la uretra se visualice hipoecoica en reposo e hiperecoica en Valsalva, debido al cambio de orientación que presenta durante el empuje10. El esfínter anal interno se observa de manera hipoecoica y el esfínter anal externo más hiperecoico, debido a la orientación de las fibras musculares (fig. 2). Por otro lado, en el plano medio-sagital, la ecogenicidad de la vagina y del cérvix uterino es similar en determinadas ocasiones, dificultando la discriminación de los diferentes tejidos. Por ello, se utilizan los quistes de Naböth cervicales y la imagen de refuerzo hipercogénica que a veces presenta el reborde inferior del cérvix.

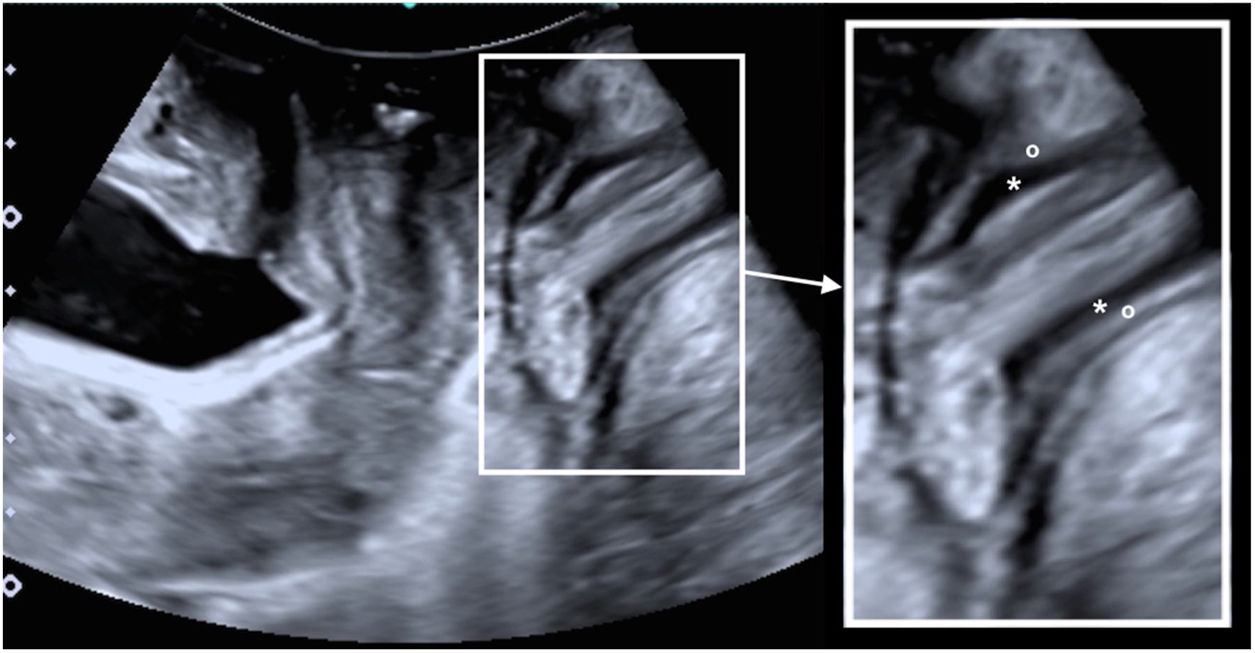

Estudio transperineal en 3-4D del suelo pélvicoLas imágenes en 3-4D del suelo pélvico permiten visualizar el plano axial que facilita la descripción de la morfología del músculo elevador del ano y del hiato elevador (fig. 3). Debido al grosor del músculo elevador del ano, y para unificar el plano axial de estudio, se describió el plano de mínimas dimensiones (PMD), estableciendo un punto fijo de estudio (fig. 3). Dicho plano se encuentra delimitado en su parte anterior por la región más caudal de la sínfisis pubiana y por su parte posterior, por el ángulo ano rectal11–15 (fig. 3).

La técnica utilizada para la adquisición de estas imágenes en 3-4D es la misma que para la obtención de imágenes 2 D. Precisa la utilización de un transductor con un ángulo de barrido de captura de imagen de la sonda abdominal 3-4D de 85° a 90°, para obtener una adquisición completa del hiato del elevador. Las tres imágenes ortogonales captadas se complementan con «una imagen renderizada», es decir, una representación semitransparente de todos los voxels obtenidos a partir de una caja definible (fig. 4).

El estudio en 4 D, a diferencia de la imagen aislada tridimensional (3 D), permite al investigador obtener una evaluación dinámica del suelo pélvico en tiempo real. Así se favorece la evaluación de la función del músculo elevador del ano, llegando a describir el ballooning del hiato de dicho músculo16.

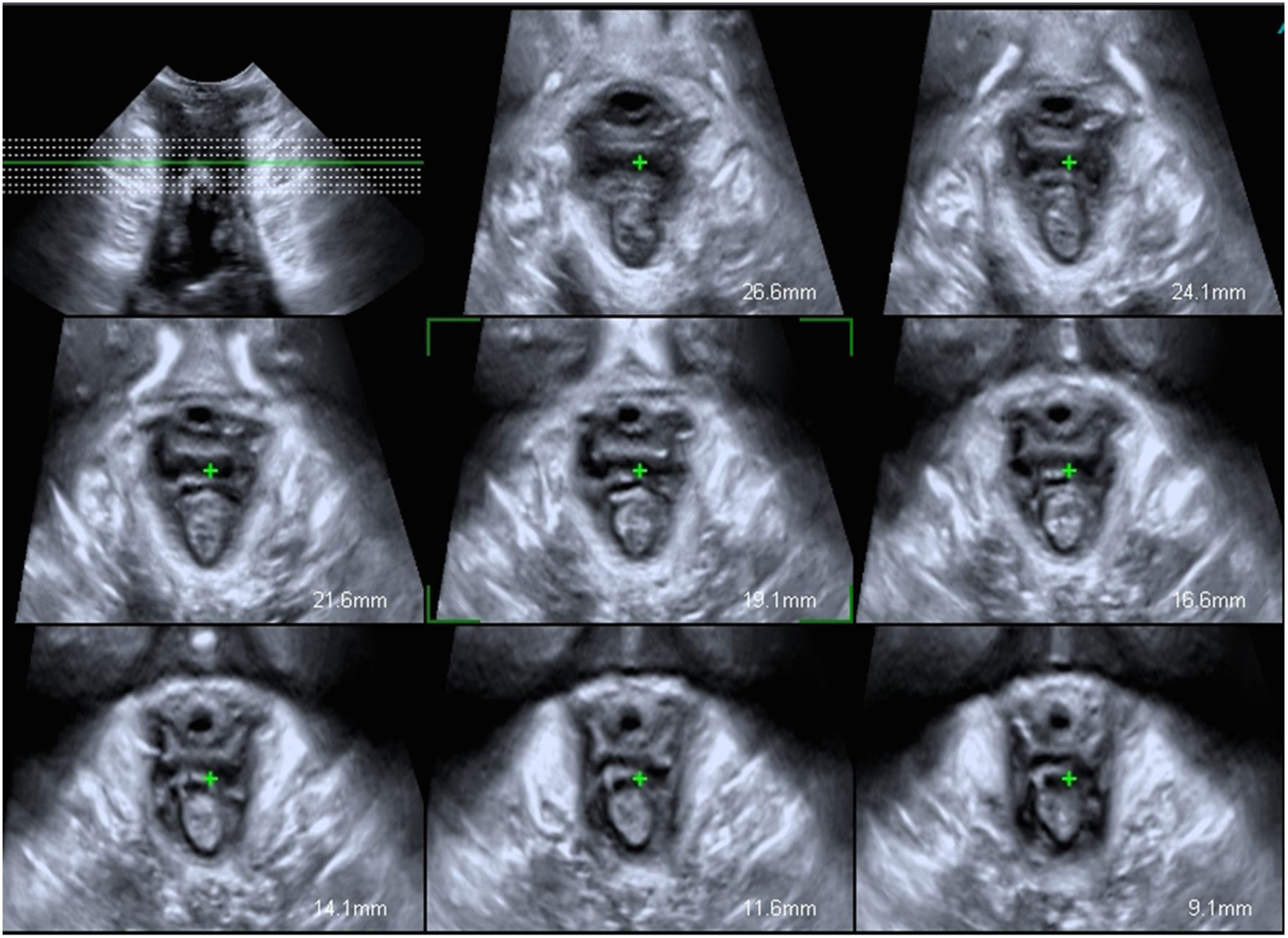

La valoración multicortes del músculo elevador del ano, cuyo objetivo es estudiar la totalidad del músculo, se encuentra estandarizada a partir del PMD. Se obtienen cortes axiales a intervalos de 2,5 mm, correspondiendo a 5 mm en sentido caudal y a 12,5 mm en sentido craneal al PMD, realizando un total de ocho cortes axiales17 (fig. 5). La ubicación exacta de los ocho cortes se establece a partir de los tres cortes centrales, donde el primer corte de la izquierda debe mostrar la sínfisis del pubis abierta, en el siguiente la sínfisis del pubis debe verse cerrada y en el corte de la derecha no debe visualizarse el pubis, siendo reemplazado por un sombreado acústico (fig. 5). La mejor resolución de imagen se logra en contracción máxima aunque el diagnóstico también puede realizarse en reposo13.

Valoración del esfínter anal mediante ecografía transperinealAunque el método de elección para la valoración del esfínter anal es la ecografía endoanal con sondas de alta resolución con un campo de visión de 360°, la ecografía transperineal también permite el estudio del esfínter anal. De hecho, la ecografía transperineal para la valoración esfínteriana presenta ventajas como son el reducido coste y el mínimo inconveniente para la paciente.

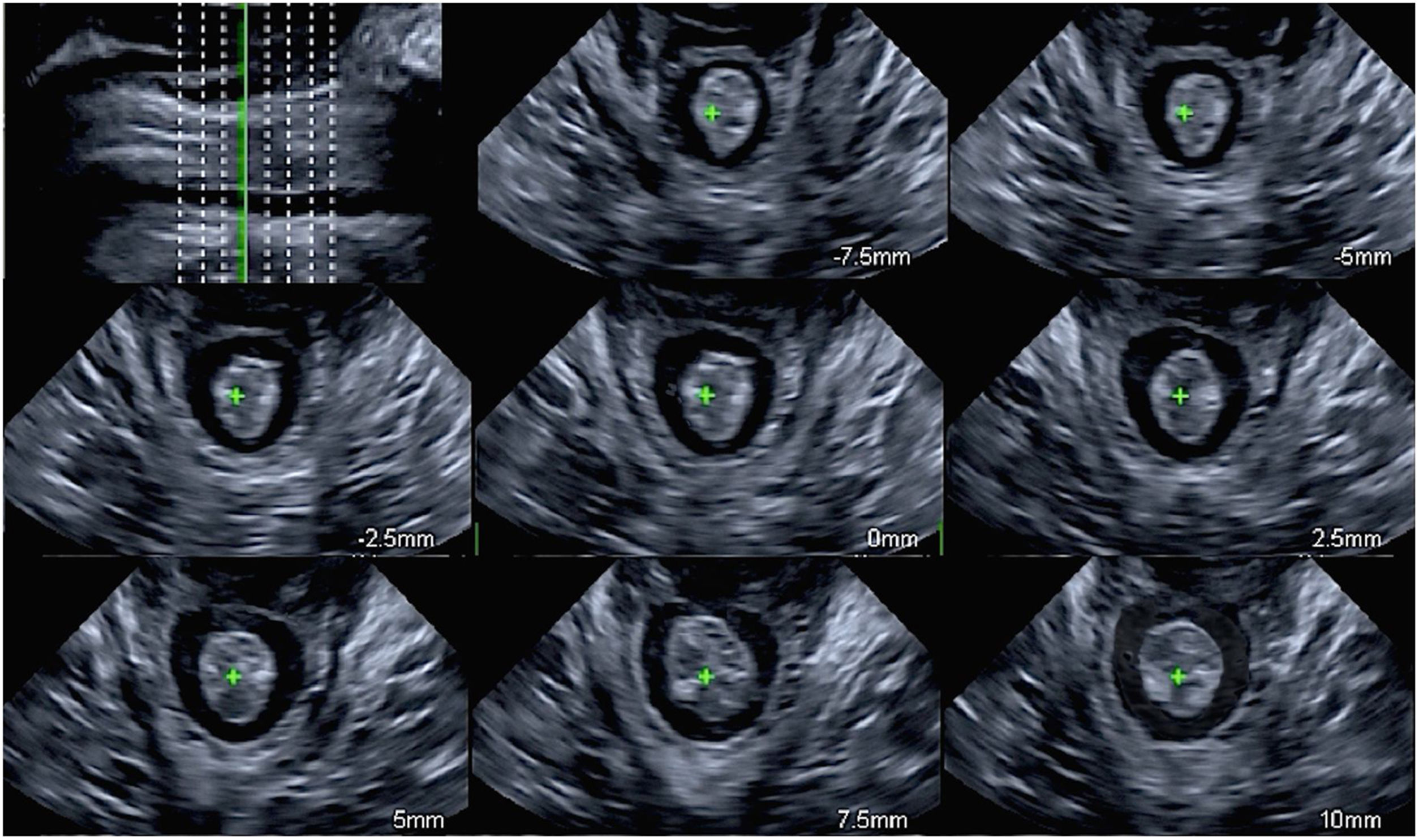

Para valorar el esfínter anal se deben realizar dos movimientos con la sonda a partir del plano medio-sagital. El primero es un giro de 90° a partir del plano medio-sagital, colocándolo de manera transversal en el periné, y el segundo es una inclinación de la sonda hacia el canal anal, obteniendo una imagen axial del esfínter anal (fig. 6). Se aconseja realizar la imagen en contracción para mejorar la discriminación tisular. A diferencia de la captura 3-4D del músculo elevador del ano, en el estudio del esfínter anal mediante ecografía transperineal, se puede utilizar un ángulo de adquisición menor y aconsejamos utilizar un solo foco y colocarlo a nivel de la mucosa anal. La mucosa es hiperecoica, a menudo en forma de estrella, que representa los pliegues del canal anal vacío18. El esfínter anal interno es visto como un anillo anecoico, el esfínter anal externo es como una estructura hiperecogénica que rodea el esfínter interno. Además, la valoración del canal anal con la ecografía transperineal presenta la ventaja de poder estudiar el cuerpo perineal y el músculo puborrectal.

La valoración multicortes del esfínter anal se realiza para analizar toda la extensión del complejo esfinteriano. El primer corte lo situamos a nivel del músculo puborrectal (cranealmente al final del esfínter anal externo) y el último corte a nivel del borde anal (caudal al final del esfínter anal interno), realizando un total de ocho cortes19 (fig. 6). La distancia entre los cortes dependerá de la longitud del canal anal, por tanto, es variable y la ajustaremos en cada paciente.

FinanciaciónEste trabajo no ha recibido ningún tipo de financiación.

Conflictos de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.