La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial y su prevención es coste-eficaz. El objetivo del estudio es conocer el estado de los factores de riesgo cardiovascular modificables en los pacientes coronarios sometidos a cirugía coronaria para averiguar los puntos dónde se debe hacer mayor incisión para la mejora de la prevención secundaria y tratamiento de la cardiopatía isquémica.

Material y métodosEstudio sobre cumplimiento terapéutico y aceptación de cambios en los hábitos de vida saludables en pacientes intervenidos de cirugía coronaria. Se diseñó una encuesta telefónica dirigida a los pacientes coronarios intervenidos en 2019 a los 12 meses de la intervención, para conocer el estado de los factores de riesgo cardiovascular antes de la intervención, los consejos recibidos y la actual situación de los mismos.

Resultados133 pacientes fueron incluidos en el estudio. Hubo una reducción del 59% en el consumo de tabaco, un aumento del 15% en la actividad física, del 86% en el consumo de dieta saludable y del 48% en el control adecuado de la diabetes. La mayoría lograron mejorar el control de la tensión arterial y las cifras lipídicas y el seguimiento por cardiología. No hubo modificación del peso en aquellos pacientes con sobrepeso u obesidad.

ConclusionesSe observó una adecuada adherencia a los cambios en los hábitos de vida saludables modificables tras una intervención coronaria, pero persiste necesidad de mejora en el cese del hábito tabáquico, el aumento de la actividad física y en la reducción del peso corporal.

Cardiovascular disease is a leading cause of morbidity and mortality worldwide and its prevention is cost-efficient. The objective of the study is to determine the modifiable cardiovascular risk factors in coronary patients after coronary surgery in order to detect the key points to improve the secondary prevention in ischemic heart disease.

MethodsStudy about therapeutic compliance and acceptance of healthy lifestyle habits changes in patients who have undergone coronary artery bypass surgery. A telephone survey was designed for coronary surgery patients who underwent surgery in 2019 at 12 months of follow-up in order to know the past and present status of cardiovascular risk factors.

ResultsThe study included 133 patients. It was observed a reduction of tobacco smoking of 59%, a 15% increase in physical activity, a 86% increase in healthy diet intake and a 48% improvement in diabetes control. The whole majority achieved an adequate control of hypertension and lipid levels. There was no weightloss in those patients with overweight or obesity.

ConclusionsThe compliance of lifestyle changes for modifiable risk factors after coronary surgery is appropriate. Nevertheless, there is a need to improve in smoking cessation, regular physical activity and overweight reduction.

La prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV) se define como un conjunto de acciones coordinadas dirigidas a la población con el fin de eliminar o minimizar su impacto y las discapacidades asociadas. La ECV sigue siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, a pesar de las mejoras en los resultados clínicos.

Así, las ECV son la principal causa de muerte en la Unión Europea, con más de dos millones de muertes al año1–3. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el año 2030 se alcanzará la cifra de 23,6 millones de muertes por ECV (incluyendo cardiopatías y enfermedad cerebrovascular).

Según datos de la Sociedad Española de Cardiología de 2018, en las Islas Baleares en concreto, se supera la media de la tasa estandarizada de mortalidad cardiovascular nacional, con 233,1 muertes por cada 100.000 habitantes; encontrándose Andalucía en primer lugar alcanzando las 300 muertes por 100.000 habitantes. De entre todas las ECV, la cardiopatía isquémica (CI) es la responsable de la mayor mortalidad proporcional (con 30,7%) por encima de las enfermedades cerebrovasculares.

Con cambios adecuados en el estilo de vida se podría prevenir más de 75% de la mortalidad por causa cardiovascular.

La mortalidad de la enfermedad coronaria ajustada por la edad ha disminuido desde la década de los 80, sobre todo en regiones de alto nivel socio-económico4. Las tasas actuales son menos de la mitad de lo que eran a principios de los 80 en muchos países europeos, debido a medidas preventivas como las leyes antitabaco.

No obstante, persisten las desigualdades entre países y muchos factores de riesgo, especialmente la obesidad y la diabetes mellitus (DM) han aumentado significativamente.

La prevención ha demostrado ser coste-eficaz5: se ha descrito que la eliminación de conductas de riesgo para la salud haría posible evitar al menos 80% de las ECV. En 2009, los costes relacionados con la ECV se elevaron a 106.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente 9% de todo el gasto sanitario de la Unión Europea.

La prevención de ECV en una persona debe adaptarse a su riesgo cardiovascular (RCV) total: cuanto mayor sea este, más intensamente debe aplicarse la estrategia4,6.

Por todo ello, se pretende implementar medidas de prevención secundaria en nuestro medio mediante el seguimiento de los pacientes con alto RCV, es decir, aquellos afectos de CI que han sido intervenidos de cirugía de revascularización coronaria para intentar modificar aquellos factores que suponen un riesgo para su salud y así evitar la nueva aparición de eventos cardiovasculares adversos.

La prescripción y la adherencia a las recomendaciones conductuales en la atención inmediatamente posterior al evento en pacientes con enfermedad coronaria deben tener una prioridad tan alta como otras medicaciones preventivas y estrategias invasivas, y justifican la inversión dirigida a crear programas que mejoren sistemáticamente el grado de modificación precoz del estilo de vida y la prevención7–9.

Objetivo del estudioEl objetivo del estudio es conocer el estado de los factores de RCV modificables en los pacientes coronarios que son sometidos a cirugía de revascularización coronaria: antes de la intervención, los consejos recibidos durante el ingreso de la cirugía y la actual situación de los mismos factores de RCV para averiguar los puntos donde se debe hacer mayor incisión de cara a la mejora de la prevención secundaria y tratamiento de la CI.

Material y métodoEstudio retrospectivo sobre el cumplimiento terapéutico y aceptación de cambios en los hábitos de vida saludables por parte de los pacientes intervenidos de cirugía de revascularización coronaria en un centro de referencia autonómico.

Se diseñó una encuesta dirigida a aquellos pacientes intervenidos de forma consecutiva de cirugía de revascularización coronaria durante el año 2019: un total de 164, para poder objetivar si había habido cambios en los hábitos de vida en el último año.

La encuesta se creó a partir de los principales ítems valorados en las guías europeas y americanas sobre prevención de la ECV en la práctica clínica10,11 y en las encuestas European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE)4,6 propuestas por la Sociedad Europea de Cardiología y llevadas a cabo hasta en 24 países europeos en aquellos pacientes sometidos a intervencionismo coronario.

Los factores de riesgo modificables estudiados fueron consumo de tabaco, de alcohol, realización de ejercicio físico, cumplimentación de una dieta saludable, control del peso, de la tensión arterial (TA), de la DM, del colesterol y triglicéridos, cumplimentación de la medicación pautada, controles habituales por su cardiólogo, presencia de estrés y descanso nocturno adecuado.

En el Anexo 1 se detallan las preguntas de la encuesta sobre cada ítem que fue valorado.

La encuesta se realizó a partir de los primeros 12 meses de estar intervenidos cada paciente. El tiempo de seguimiento fue de 30 meses.

La encuesta se realizó vía telefónica y posteriormente se procedió al análisis de resultados.

ResultadosSelección de pacientesEn 2019 se intervinieron 164 pacientes de cirugía de revascularización coronaria aislada. Cuatro fueron exitus perioperatorios, por lo que se intentó contactar telefónicamente con 160.

De estos, nueve habían fallecido y 18 se consideraron como pérdida de seguimiento ya que no pudieron ser localizados. Por lo que finalmente se incluyeron en el estudio 133 pacientes.

Las causas de exitus de estos nueve pacientes durante el seguimiento fueron: cuatro neoplasias avanzadas en estadio terminal, una fibrosis pulmonar, una reagudización de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una colitis isquémica con fallo multiorgánico y dos de ellos de causa cardiológica por estadios avanzados de insuficiencia cardiaca refractaria en pacientes con disfunción ventricular severa.

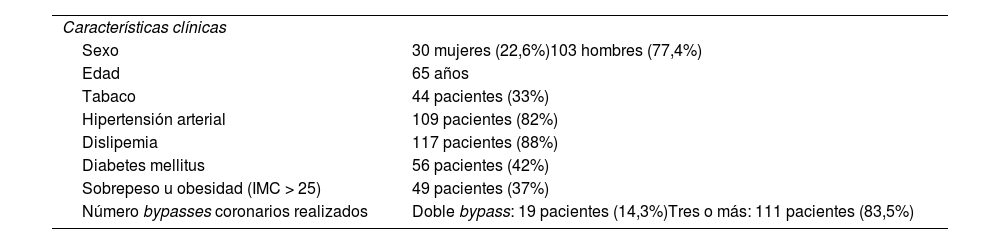

En la tabla 1 se describen las principales características demográficas y preoperatorias de los pacientes incluidos en el estudio. Predominaron los hombres y más de 80% eran hipertensos y dislipémicos.

Principales características demográficas y clínicas de los pacientes intervenidos

| Características clínicas | |

| Sexo | 30 mujeres (22,6%)103 hombres (77,4%) |

| Edad | 65 años |

| Tabaco | 44 pacientes (33%) |

| Hipertensión arterial | 109 pacientes (82%) |

| Dislipemia | 117 pacientes (88%) |

| Diabetes mellitus | 56 pacientes (42%) |

| Sobrepeso u obesidad (IMC > 25) | 49 pacientes (37%) |

| Número bypasses coronarios realizados | Doble bypass: 19 pacientes (14,3%)Tres o más: 111 pacientes (83,5%) |

IMC: índice de masa corporal.

A continuación, se describen los resultados en función de cada ítem valorado:

Tabaco: de 44 pacientes que fumaban previamente a la intervención, en la actualidad continúan fumando 18, lo cual supone una reducción de 59% del hábito tabáquico.

Solo 70 de 133 afirmaban haber recibido consejo sobre dejar de fumar al alta de la cirugía (fig. 1). En aquellos fumadores, se pasó de una media de 21 cigarrillos consumidos al día a nueve en la actualidad.

Alcohol: la reducción del consumo de alcohol tuvo lugar en 47% de los pacientes (de 58 que consumían previamente a 31 en la actualidad). Solo 77 refirieron haber recibido consejo acerca del consumo de alcohol.

Entre los bebedores, cabe destacar que la mayoría tiene un consumo ocasional de fines de semana (21,8%). Aquellos que bebían más de tres unidades de alcohol diarios han bajado el consumo en la actualidad.

Actividad física: actualmente 104 pacientes refieren caminar al menos 30 minutos al día, lo que supone un incremento de 15% con respecto al preoperatorio (fig. 2).

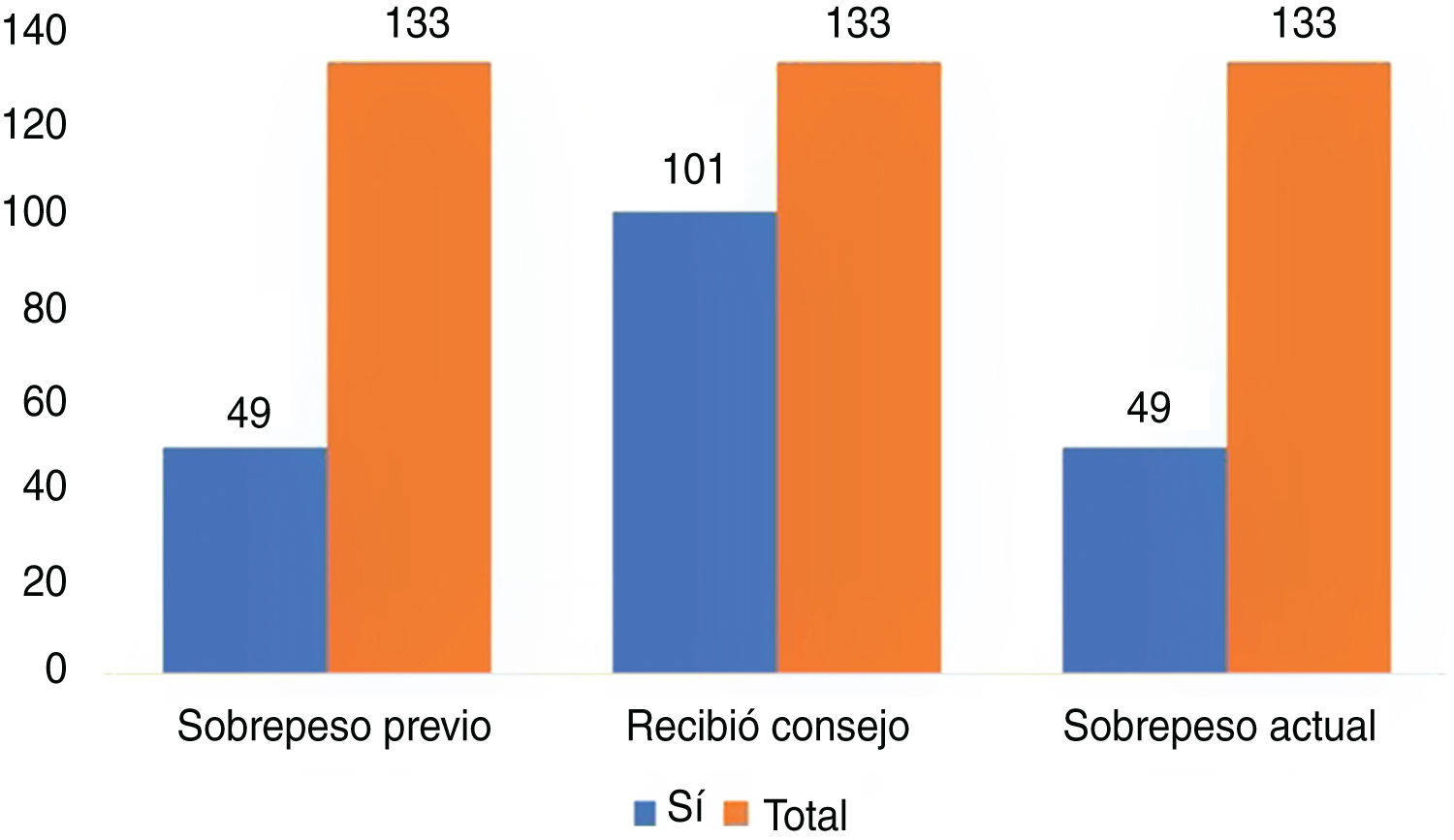

Exceso de peso: no hubo ninguna variación en el porcentaje de quienes padecían al menos sobrepeso antes y después de la intervención. Sin embargo, si se analiza por grupos según la variación del índice de masa corporal (IMC), aunque hubo un aumento de cinco pacientes con sobrepeso, fue a expensas de disminuir el número de aquellos con obesidad grados I, II o III (figs. 3 y 4).

Dieta saludable: hubo un aumento de 86% en los que refieren llevar un consumo de la dieta cardiosaludable con respecto a antes de la intervención (de 65 a 121 en la actualidad).

Control cifras TA: de 51 que llevaban controles previamente a la intervención, se incrementó a 128 que actualmente siguen controles adecuados de la TA, encontrándose esta por debajo de 140/90, lo que supone un aumento de 150% (fig. 5).

Control DM: hubo un aumento de 48% en los pacientes que llevan un control adecuado de la DM (de 35 a 52 en la actualidad de los 56 diabéticos), con cifras de HbA1c por debajo de 7%.

Control cifras de colesterol y triglicéridos: se observó un aumento de 183% de los que actualmente llevan un adecuado control lipídico respecto a antes de la intervención (fig. 6).

Cumplimiento de la medicación: todos los que refirieron haber recibido consejo acerca de cumplir con el tratamiento pautado, y actualmente todos ellos refieren hacerlo, lo que supone un aumento de 15% (de 115 que lo hacían previamente a 133 en la actualidad).

Controles por cardiología: se observó un aumento de 135% en los pacientes que siguen actualmente controles por su cardiólogo respecto al preoperatorio (de 54 previamente a 127 en la actualidad).

Reducción ansiedad/estrés: hubo una reducción de 40% respecto a los que refieren padecer algún tipo de ansiedad o estrés multifactorial, persistiendo 34 que refieren continuar padeciéndola.

Horas de sueño: en cuanto a cumplir al menos siete horas de sueño diario, hubo un aumento de 14% de los pacientes respecto a antes de la intervención, quedando 22 que todavía no las cumplen en la actualidad.

DiscusiónEn las últimas tres décadas, más de la mitad de la reducción de la mortalidad cardiovascular se ha atribuido a cambios en los factores de riesgo en la población, especialmente la reducción del colesterol, la TA y el tabaquismo9,12. Esta tendencia favorable se contrarresta parcialmente por el aumento de otros factores de riesgo: principalmente la obesidad, la DM tipo 2 y el envejecimiento de la población.

Diversas intervenciones dirigidas a la población han modificado eficazmente algunos hábitos de vida individuales. La reducción del colesterol mediante estatinas y las mejoras en el control de la TA son medidas rentables cuando se dirigen a personas con alto RCV.

En el presente trabajo, se ha observado un aumento eficaz sobre todo en el control de la TA y de las cifras de colesterol y triglicéridos (en 150 y 183%, respectivamente), esto es gracias a la concienciación por parte de los pacientes consiguiendo un correcto cumplimiento terapéutico y los pertinentes controles por cardiología o atención primaria.

La reducción de la TA debe lograrse gradualmente. En pacientes con RCV aumentado, se recomienda el uso de fármacos con cifras de TA > 140/90 mmHg. Para alcanzar el objetivo del tratamiento, puede ser necesario uno combinado de varios fármacos13.

La concentración plasmática de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) elevada es causa de ateroesclerosis y la reducción del LDL disminuye los eventos cardiovasculares. Por otro lado, la concentración de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) baja se asocia a un RCV aumentado14,15. La hipertrigliceridemia es un factor independiente del riesgo de ECV, aunque la asociación es mucho más débil que en la hipercolesterolemia16.

La adherencia a la medicación de las personas de alto riesgo y los pacientes con ECV es baja, lo que se traduce en peores resultados clínicos y mayores costes en salud17. Un mes después de un infarto agudo de miocardio, 25-30% interrumpen al menos uno de los fármacos, con una reducción progresiva de la adherencia con el paso del tiempo. A pesar de ello, nuestro estudio refleja que actualmente 100% de los intervenidos refieren cumplir adecuadamente con el tratamiento.

Con respecto a la DM, casi 93% de los pacientes diabéticos del estudio referían tener un adecuado control de la misma. Las personas con DM tienen, como media, el doble de riesgo de ECV18. Es muy importante el enfoque multifactorial en los diabéticos: un estilo de vida que ayude a controlar el peso mediante cambios dietéticos duraderos y el aumento de la actividad física son aspectos centrales del tratamiento de estos. El control intensivo de la hiperglucemia reduce el riesgo de complicaciones microvasculares y, en menor medida, el riesgo de ECV. El tratamiento intensivo de la TA en la DM, con un objetivo terapéutico sistólico de 140 mmHg para la mayoría, reduce el riesgo de complicaciones microvasculares y macrovasculares19. Un valor de TA sistólica < 130 mmHg disminuye aún más el riesgo de accidente cerebrovascular, retinopatía y albuminuria y se debe aplicar a pacientes seleccionados. La reducción lipídica es un mecanismo esencial para disminuir el riesgo de ECV, tanto en la DM tipo 1 como en la 2. Se recomienda tratar con estatinas a todos los pacientes > 40 años y más jóvenes seleccionados con riesgo alto20.

Es recomendación de clase I en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología10 la evaluación sistemática del RCV de sujetos con RCV aumentado. Además, se recomienda repetir la evaluación del RCV cada cinco años y más frecuentemente para personas con riesgos próximos al umbral que indica la necesidad de tratamiento.

Todas las guías actuales sobre prevención de ECV en la práctica clínica10,11 recomiendan la evaluación del RCV total: cuanto mayor el riesgo, más intensamente debe aplicarse la estrategia. Así surge el «proyecto Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE)»21, desarrollado para crear un sistema de cálculo del RCV en la práctica clínica europea, a partir de 12 cohortes de estudios europeos con más de 200.000 pacientes. Se calculó el riesgo a 10 años de ECV fatal para regiones de Europa de alto y bajo riesgo. Según la puntuación SCORE se determinaron grupos de riesgo bajo, intermedio, alto y muy alto. Los modelos de predicción del RCV de por vida identifican a personas en alto riesgo tanto a corto como a largo plazo. Se recomienda aplicar estas tablas a la población general por parte de atención primaria y así valorar los límites de TA, cifras lipídicas, etc., y las medidas preventivas adecuadas para cada paciente.

El control de los factores de riesgo, asesoramiento sobre la actividad física, el apoyo psicosocial y prescripción adecuada y adherencia a fármacos cardioprotectores, es un aspecto esencial para ayudar a los pacientes a recuperar una vida lo más completa posible.

Queda pendiente, no obstante, tal y como se refleja en el presente estudio, una mayor concienciación de los pacientes sobre la importancia del ejercicio físico moderado y de la pérdida de peso, este último ítem es quizás el más perjudicado en los resultados, puesto que no varió la cifra de aquellos con un IMC > 25 (casi 37%), a pesar de que la mayoría reconocían haber recibido consejo al respecto. Tanto el sobrepeso como la obesidad se asocian a un riesgo aumentado de mortalidad por ECV y mortalidad por cualquier causa. Este último alcanza el valor más bajo cuando el IMC es 20-2522. Alcanzar y mantener un peso saludable tiene un efecto beneficioso en los factores de riesgo metabólicos (TA, lípidos circulantes, tolerancia a la glucosa) y reduce el RCV.

La actividad física regular es el pilar de la prevención cardiovascular, ha demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular en 20-30% de forma dosis-dependiente y la mortalidad por cualquier causa, mejora el estado de forma y la salud mental23–25. La actividad física aeróbica, la modalidad más estudiada y recomendada, tiene un efecto beneficioso dependiente de la dosis en el pronóstico. En este estudio, todavía 22% de los pacientes reconocían no practicar actividad física ligera-moderada de forma regular.

Es ampliamente conocido que los hábitos alimentarios influyen en el RCV26. Todas las personas deben ser informadas sobre las opciones de alimentos con menor RCV y los pacientes con riesgo alto deben recibir asesoramiento dietético especializado. En nuestro estudio, parece que los que sí que recibieron una adecuada información sobre la dieta cardiosaludable, con un aumento de 86%, han seguido las recomendaciones.

Por otro lado, llama la atención que todavía 13,5% de los intervenidos continúa fumando y que solo aproximadamente la mitad de los que referían haber recibido consejo médico sobre la importancia del abandono del tabaco. Una revisión sistemática de Critchley et al. en 2004 encontró que el cese del tabaco en pacientes con CI se asoció con 30% menos de riesgo de muerte cardiovascular e infarto de miocardio durante los siguientes tres a cinco años del evento27.

Los resultados mejorables sobre el tabaco en nuestro estudio pueden reflejar: bien una deficiente comunicación médico-paciente o falta de refuerzo en las recomendaciones respecto al abandono de los hábitos tóxicos por parte de los médicos implicados en el proceso de tratamiento; o bien una insuficiente implicación por parte de los pacientes en el «duro» proceso de dejar de fumar. Para intentar mejorar estos resultados consideramos que se debería reforzar las unidades de deshabituación tabáquica por parte de psicología, atención primaria, neumología o la prescripción de fármacos que ayuden en este proceso.

En el estudio clínico aleatorizado OASIS-528, realizado a partir de una cohorte de gran tamaño de pacientes con enfermedad coronaria de diversos países, la adherencia a los consejos conductuales (dieta, actividad física y abandono del consumo de tabaco) después de un evento agudo de enfermedad coronaria se asoció a un riesgo de recurrencia significativamente menor. Los beneficios se observaron precozmente (< seis meses) y cada modificación conductual tuvo un efecto aditivo. Por consiguiente, la evaluación clínica, el control de los factores de riesgo y las políticas conductuales deben iniciarse lo antes posible en el contexto agudo. Desafortunadamente, una gran proporción de pacientes siguen sin lograr los objetivos de estilo de vida, factores de riesgo y objetivos terapéuticos, y la participación en programas de prevención sigue siendo baja.

Asimismo, el tratamiento de los factores de riesgo psicosociales puede contrarrestar el estrés, la depresión y la ansiedad, facilitar el cambio conductual y mejorar la calidad de vida y el pronóstico29,30. La interacción entre el profesional y el paciente debe seguir los principios de la comunicación centrada en este último, con intervenciones conductuales multimodales. En el presente estudio, 25% de los pacientes intervenidos referían continuar padeciendo algún tipo de ansiedad. Hay evidencia de que las intervenciones más largas o extensas mejoran los resultados a largo plazo en los cambios conductuales y el pronóstico. Las personas de clase socioeconómica baja, los ancianos y las mujeres pueden necesitar programas a medida para atender sus necesidades específicas en cuanto a información y apoyo emocional.

Con respecto a la duración óptima del sueño, se ha publicado que este debe ser entre seis y siete horas diarias31. Existe una correlación «en forma de U» entre incidencia de mortalidad cardiovascular, SCORE de riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular a 10 años y proteína C reactiva (PCR) (inflamación) con las horas de sueño. En el presente estudio, 16,5% de los pacientes intervenidos afirmaba no cumplir con siete horas diarias de sueño.

Para conectar de manera adecuada la fase aguda y postaguda y favorecer la continuidad en la atención y la prevención, es fundamental tener un plan de alta, ya que permite seleccionar y organizar el siguiente ámbito de atención de salud más adecuado, promueve los aspectos educativos y preventivos del paciente y su familia y permite organizar el seguimiento.

Un informe de alta detallado puede contribuir a ello. Según García et al.32, aquellos apartados del informe de alta en los que mostraban mayor atención los pacientes eran los diagnósticos, el tratamiento al alta y las recomendaciones y seguimiento. Nuestro servicio siempre se ha preocupado por entregar al usuario un buen informe de alta detallando conceptos relacionados con la prevención, recomendaciones orientadas al control general e individual de los factores de RCV, el tratamiento farmacológico y el modo en el que se va a realizar el seguimiento. De forma rutinaria, el facultativo responsable entrega el informe de alta a sus repectivos pacientes con las pautas de tratamiento y un documento por escrito con recomendaciones actualizadas sobre dieta, cuidados y estilo de vida, además de explicarlo de forma detallada atendiendo en el momento a las preguntas que este pueda tener.

Se debe hacer especial mención a los programas de rehabilitación cardiaca33,34. El valor de estos está suficientemente demostrado, pero la disponibilidad de unidades de rehabilitación cardiovascular es, en general, escasa en España. La rehabilitación cardiaca es un programa integral que incluye ejercicio físico, modificación de los factores de riesgo, educación y apoyo psicológico.

De todas las recomendaciones de prevención secundaria tras un síndrome coronario agudo, la rehabilitación cardiaca es la que muestra menor adherencia, pese a haberse demostrado reducciones de 41% en la mortalidad y de 32% en las rehospitalizaciones.

Solo en nuestro centro, ingresan al año entre 230 y 320 pacientes coronarios agudos, con una tasa de mortalidad y eventos intrahopitalarios alrededor de 2% y 28%. El Hospital Universitario Son Espases es un centro de alto volumen en cirugía coronaria si lo comparamos con el resto de centros a nivel nacional, realizando por encima de las 160 intervenciones coronarias aisladas por año, con una mortalidad global de 1,45%. Es por todo ello que se debe hacer hincapié en una correcta prevención secundaria, sobre todo a nivel de los factores de riesgo modificables y estilos de vida saludables de estos pacientes.

Recientemente, nuestro hospital se encuentra en proceso de incorporación al programa International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) en el ámbito de la CI35, una iniciativa internacional de medición de resultados de salud. Integra datos acerca de la calidad de vida del individuo que sirvan de apoyo para la toma de decisiones, desde el enfoque del tratamiento hasta el alta definitiva. Los pacientes participan directamente en la definición de los estándares de calidad, capturando la carga de síntomas, el estado funcional y la calidad de vida relacionada con la salud.

Los datos de actividad, más los que proceden del propio paciente, se agrupan en un conjunto mínimo de indicadores de resultados, consensuados por expertos internacionales de este consorcio, lo que permitirá la comparación internacional para la mejora continua. Es un programa novedoso al ser el primero que incorpora la valoración subjetiva de cada usuario y no solo los resultados de cada hospital.

Por último, cabe recordar la importancia de una colaboración multidisciplinar entre los diferentes servicios de cirugía cardiaca, cardiología, atención primaria, medicina interna, endocrinología y nutrición, enfermería especializada, rehabilitación, psicología, etc., lo cual es la base para el buen funcionamiento de todos estos programas y conseguir así una adecuada prevención secundaria en estos pacientes.

Como principal limitación del estudio, cabe señalar que la obtención de los datos se ha realizado de forma telefónica con cada paciente, asumiendo la honestidad de los mismos en las respuestas. No se tuvo en cuenta el nivel de instrucción o educación a la hora de contestar las encuestas pero, por otro lado, creemos que esto muestra la realidad de nuestra práctica clínica, ya que habrá quienes sí sigan correctamente nuestras recomendaciones mientras que habrá otros que por razones de índole cultural o psicosocial no podrán seguirlas de la misma forma. Este hecho puede mostrarnos una vez más la necesidad de que haya más servicios implicados en el seguimiento del paciente tras el alta hospitalaria para asegurar la cumplimentación de estas recomendaciones.

Una propuesta de ampliación y mejora del estudio sería comprobar mediante controles analíticos y clínicos, o a través de un enlace con atención primaria, el correcto cumplimiento y control de los factores de RCV de estos pacientes.

El presente artículo nos muestra una fotografía descriptiva a nivel nacional del estado y seguimiento de las recomendaciones a nivel de prevención secundaria tras una cirugía coronaria. Este podría ser el primer paso de una futura línea de investigación que podría completarse con un estudio comparativo a nivel nacional según la cumplimentación o no de las recomendaciones sobre control de factores RCV por parte de los pacientes intervenidos, para ver si la adherencia al tratamiento y el seguimiento de las recomendaciones se traduce efectivamente en una reducción de eventos cardiovasculares tras una cirugía coronaria y mostrar así si presenta resultados semejantes a las publicaciones internacionales que existen al respecto36–38.

ConclusionesEn general, se ha observado una adecuada adherencia a los cambios en los hábitos de vida saludables y factores de riesgo modificables en pacientes cardiópatas tras una cirugía de revascularización coronaria. Sin embargo, habría que hacer mayor esfuerzo en reforzar el cese del hábito tabáquico, la reducción de peso y fomentar la actividad física regular.

Para ello, es fundamental la colaboración multidisciplinar entre diferentes especialidades médicas que asegure una correcta intervención y seguimiento sobre este grupo de pacientes.

AgradecimientosLos autores agradecen a Silvia Peláez su inestimable ayuda y esfuerzo en la participación en la encuesta telefónica y recogida de datos de pacientes. También al servicio de Cardiología por facilitar datos sobe los ingresos y casuística del síndrome coronario agudo en nuestro medio.

Responsabilidades éticasTodos los pacientes firmaron el consentimiento informado para cirugía cardiaca y registro en la base de datos. La base de datos empleada para la realización del presente estudio se encuentra autorizada por el Comité Ético de nuestro hospital y en ella se encuentra codificada la identificación de los pacientes cumpliendo con los requisitos de la Ley Orgánica de Protección de datos (15/1999).

FinanciaciónEste trabajo no ha recibido ningún tipo de financiación.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.